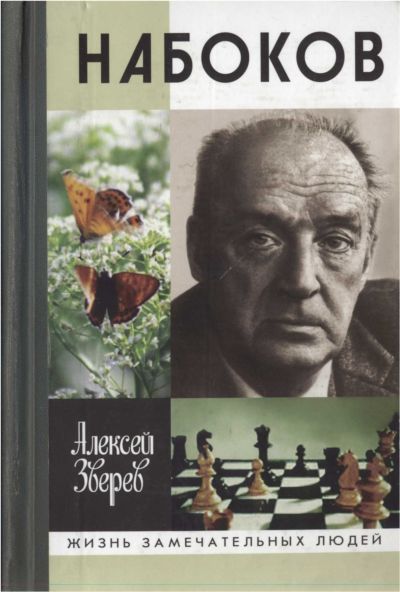

Алексей Зверев

Набоков

Наиболее для меня заманчивое предположение, — что времени нет, что все есть некое настоящее…

До каменистой бухточки Финского залива, где плещется белесая, чуть солоноватая вода, отсюда ехать и ехать, но улица называлась Морская. Верней, Большая Морская, потому что существовала и Малая — в 1902-м ее переименовали, почтив Гоголя. Неподалеку проходила Галерная, а все эти кварталы между Невой и Мойкой относились к Первой Адмиралтейской части. Была тут когда-то петровская судоверфь, указом императора селиться вокруг нее разрешалось только морякам. Флот почти сразу перевели в Кронштадт, остались названия: напоминанием о близкой во времени петербургской старине.

В «Других берегах», русском варианте своей автобиографии, Набоков пишет: «…у нас был дом на Морской (№ 47), трехэтажный, розового гранита особняк с цветистой полоской мозаики над верхними окнами… Я там родился в последней (если считать по направлению к площади, против нумерного течения) комнате, на втором этаже…»

Это произошло 10-го, по старому календарю, а по европейскому — 22 апреля 1899 года.

Год был дивный для русской литературы. Месяцем раньше в Одессе появился на свет Юрий Олеша, сын бедного чиновника, у которого когда-то было свое поместье, проигранное за карточным столом. В сентябре семья воронежского слесаря-железнодорожника Климентьева пополнилась сыном Андреем. Его литературное имя Андрей Платонов.

Между этими тремя писателями мало общего, внешне — почти ничего. Но тождество начальной даты знаменательно. Дата означала конец относительно спокойной эпохи. И начало новой — катастрофической.

Это чувствовали, каждый по-своему, все трое. «В смысле… раннего набирания мира, — пишет, начиная автобиографию, Набоков, — русские дети моего поколения и круга одарены были восприимчивостью поистине гениальной, точно судьба в предвидении катастрофы, которой предстояло убрать сразу и навсегда прелестную декорацию, честно пыталась возместить будущую потерю, наделяя их души и тем, что по годам им еще не причиталось». Круг, к которому принадлежал Олеша, был совсем другой, декорация, открывшаяся ему в ранние годы, мало кому показалась бы прелестной. Но восприимчивость, предвидение потрясений не те же ли самые?

Откроем посмертно опубликованную «Книгу прощания», записи, которые Олеша вел для одного себя. «Когда оно началось, мое время? Если я родился в 1899 году, то, значит, в мире происходила Англо-бурская война, в России уже был основан Художественный театр, в расцвете славы был Чехов, на престоле сидел недавно короновавшийся Николай II… Мое время началось примерно в дни, когда появилась мина и появился пулемет. Гибель броненосцев в морском бою, черные их накренившиеся силуэты, посылающие в пространство ночи прожекторные лучи, — вот что наклеено в углу чуть не первой страницы моей жизни. Цусима, Чемульпо — вот слова, которые я слышу в детстве… Вот начало истории моего времени. Для меня оно пока что называется Мукден, Ляоян — называется „а папу не возьмут на войну?“».

Теперь страничка из «Других берегов». Аббация на Адриатике, летний сезон. Автору пять лет. В кафе у фиумской пристани отец замечает двух японских офицеров, «и мы тотчас ушли; однако я успел схватить целую бомбочку лимонного мороженого, которую так и унес в набухающем небной болью рту». Лондонский журнал злорадно воспроизводит из японских газет рисунки карикатуристов, на которых уходят под воду русские паровозы, идущие по рельсам, проложенным по байкальскому льду. Зимой того года заводные паровозики, пущенные ребенком, насмотревшимся этих картинок, по замерзшим лужам в саду, проваливаются сквозь слюду ледка. Вскоре погибнет армия генерала Куропаткина, частого гостя дома на Морской, — с отцом Набокова у него были короткие отношения. Еще десяток лет, и «провалилось все».

Картины в углу первой страницы жизни двух мальчиков, у которых, подразумевая происхождение, так мало общего, схожи, но дело не во внешней перекличке. Тексты, заполнившие и эту, и последующие страницы, были разными, однако повторялись тематические узоры, которые можно проследить на всем протяжении жизни тех, кто был ровесником XX века. Параллельно шли тропы, проложенные, как сказано Набоковым, «по личной обочине общей истории». И оттого что история была общей, а дата на самом верху стояла одна и та же, текст, даже образы или, по-набоковски говоря, водяные знаки — пусть не такие конкретные, как плюющая огнем митральеза или броненосец, взорванный миной, — при всей индивидуальной неповторимости заключали в себе нечто родственное. Ведь текст, пользуясь метафорой Платонова, — это «вещество существования», а оно у людей этой генерации было в общем-то одинаковым, какими бы разными ни были их пути.

Путь Набокова начинается на Морской. На первой странице его жизни — а она, в каком-то главенствующем смысле, так и осталась не перевернутой — проступает волшебный узор улицы, которая выглядит арабеской посреди геометрических прямых петербургского центра («Твой остов прям, твой облик жесток», — писала Зинаида Гиппиус). Протянувшись от вытянутой струны Невского к строгому квадрату Мариинской площади, она прочертила между ними кривую, невозможную по канонам Северной Венеции.

Это была особенная улица, витрина модерна, в Петербурге пережившего свой расцвет как раз на стыке веков. Пробравшись в будуар матери, где был навесной выступ, можно было, в ожидании вечно опаздывающего учителя-шотландца, часами наблюдать сквозь холод стекла изогнутую панораму под лунными глобусами газа, не согревающего лиловую темноту раннего январского вечера. Потом, первой в городе, Морская обзавелась электрическими фонарями, которыми, вспоминает петербуржец, затем парижский эмигрант Александр Трубников, ходили любоваться, говоря: «Пойду посмотрю на иллюминацию».

Тут не было ни магазинов, ни театров, ни увеселительных заведений, ни суеты. Строгий, подчеркнуто респектабельный квартал: особняки, посольства — итальянское на Морской, 43, немецкое на Морской, 41, ближе к площади. В неярких желтых лучах полуотчетливо выступали монументальные барельефы в египетском стиле на здании Азово-Донского банка, мозаика на фронтоне Общества поощрения художеств (ее выполнила та же мастерская Фролова, которая получила заказ и на оформление особняка Набоковых), очертания домов, построенных Леонтием Бенуа с установкой на солидность, однако сохранивших оттенок щегольства: в одном размещалось страховое общество «Россия», в другом — Первое Российское страховое общество. Чуть дальше здание фирмы «Фаберже» с огромными цельными окнами по фасаду, — выставленные в этих окнах тройки и страусовые яйца, разукрашенные минералами, Набоков в английской версии своей автобиографии назовет ранним образчиком китча.

Петербургское прошлое будет вспоминаться Набокову «снежно-синим, синеоконным (еще не спустили штор)».

Стекла, вызывающие мысль об аквариуме, были достопримечательностью Морской, сразу обращавшей на себя внимание провинциалов. Сдержанная, ненавязчивая роскошь этой улицы запоминалась, наверное, не так ярко, как ансамбли набережных и площадей. Но все же именно Морская с двумя-тремя прилегающими улицами, которые Осип Мандельштам назовет «барскими», была самой выразительной эмблемой Петербурга начинавшегося века. Ужасного века.

И пусть у него упомянуты дворцовый сад и Нева, которая «как Лета льется», почти наверняка о Морской думал Набоков, сочиняя, уже на четвертом году изгнания, стихи, ответственно названные «Санкт-Петербург»:

В петровом бледном небе — штиль,

флотилия туманов вольных,

и на торцах восьмиугольных

все та же золотая пыль.

Собеседницу, которой дано условное имя Лейла (вроде Лилы или Делии из пушкинских лицейских стихотворений), он заклинает: «полно, перестань, не плачь» — ведь эта золотая пыль неистребима. Она в самом деле проступает, когда всматриваешься в петербургские акватинты, которыми то здесь, то там украшен набоковский текст. Например, вот в эту, едва ли не самую прославленную, которой открывается «Истинная жизнь Себастьяна Найта», первый роман, написанный Набоковым по-английски, — за два зимних месяца 1939 года.

Этот Себастьян Найт — один из набоковских персонажей, которым автор отдал кое-что из своей биографии, втайне (или откровенно) иронизируя над любителями повсюду отыскивать свидетельства и признания, говорящие о самом писателе. Вот и Найт: тоже родился в 1899-м, да еще 31 декабря, на самом рубеже, и родился «в бывшей столице моего отечества». Не бывавшие там пусть попытаются все это вообразить: холодный день, «роскошную чистоту безоблачного неба, предназначенную здесь не для согревания плоти, но для услаждения взора; глянец санных следов на утоптанном снегу просторных проспектов, подкрашенном посередине щедрой примесью навоза; разноцветную гроздь воздушных шаров над головой уличного торговца в фартуке; золото вкрадчиво изгибающегося купола, затуманенное буйным цветением изморози; на березах в общественном саду каждая тончайшая веточка обведена белым; скрипы и колокольцы зимней улицы…».

Читателю Набокова следует с самого начала отказаться от вопросов относительно границ памяти и воображения в его рассказе. Древние почитали богиню памяти Мнемозину и как мать девяти муз, рожденных ею от Зевса. Набоковская Мнемозина — воплощенный артистизм. У Набокова все становится литературой, все устремлено к литературе, каким бы сокровенным и трепетным личным смыслом ни обладали для него воссоздаваемые «тайные темы в явной судьбе». В автобиографии постоянно звучит одна и та же нота: «Я не раз замечал, что стоит мне подарить вымышленному герою живую мелочь из своего детства, и она уже начинает тускнеть и стираться в моей памяти». Набокову даже казалось, что «благополучно перенесенные в рассказ целые дома рассыпаются в душе совершенно беззвучно, как при взрыве в немом кинематографе», — то есть существуют уже не как реальность, а только как достояние искусства.

Предисловие к «Другим берегам» предписывает Мнемозине «не только волю, но и закон», тот, что находится в органичном согласии со всеми остальными, по которым построена эта проза. Умиление былым, прочувствованные воспоминания ей противопоказаны до такой степени, что даже тень подобной опасности вызывает чуть ли не панику, умеряемую только иронией, обращенной автором на самого себя. Цитируемый пассаж из «Себастьяна Найта» завершает напрасное, но не понапрасну выраженное опасение, что картина «уже зарделась румянцем мнемонической пошлости». Что им вспыхнули и «неправдоподобная голубизна» над «безбрежным, словно сон, проспектом», и «дрожки, замершие под причудливыми углами».

Может быть, фактографически точных подробностей, припомнившихся из детских лет, в этой картине и правда нет, или же — из страха перед нежеланным румянцем — они сознательно убраны. Правда, еще через пятнадцать лет, принявшись за «Другие берега», Набоков во второй главе опишет дорогу к Невскому по Морской, нарядную петербургскую даму — собственную мать — в открытых санях с низкой спинкой, к обоим углам которой прицеплены края медвежьей полости, и храп гнедого рысака, и стук комьев смешанной со снегом земли о передок. И тут не будет никакой желчности по поводу раскрашенного снимка или выцветшей открытки, которую рассказчик в «Себастьяне Найте» поставил у себя на столе, «чтобы потешилось немножко дитя памяти».

Но «Другие берега» — автобиография, опыт самопознания без персонажей-масок и нарочитого смешения бывшего с небывшим. Лишь очень доверчивый читатель сочтет этот рассказ Набокова о самом себе абсолютно достоверным, не допускающим никакой литературной ретуши и сопоставимым с исповедью. На самом деле ретушь сказывается постоянно, а достоверность относительна. Но все равно, о каких-то очень существенных для автора вещах «Другие берега» говорят с прямотой, немыслимой в остальных набоковских текстах. Включая и обе англоязычные версии автобиографического повествования: одна появилась за несколько лет до русской, вторая десяток с лишним лет спустя, и с «Другими берегами» они не совпадают, причем не только в частностях. «Предлагаемая русская книга, — пояснено автором, — относится к английскому тексту, как прописные буквы к курсиву, или как относится к стилизованному профилю в упор глядящее лицо».

И вот на страницах этой русской, «в упор глядящей» книги выясняется, что «дитя памяти» на самом деле было любимое дитя автора, мало того, что с самых юных лет у Набокова обнаружилась «страстная энергия памяти». Даже такая, что заставляла задуматься о некой «патологической подоплеке», сказывавшейся чрезмерной, невозможной яркостью образов, сохраненных из самого дальнего прошлого, которое он умел «держать при себе» не стершимся, хотя с этим прошлым не сопрягались эмоциональные напряжения и события, формирующие судьбу. Сопрягалось с ним что-то, по первому ощущению, вполне будничное, неприметное, обыкновенное — как звук гонга, зовущего к завтраку, или вид из эркера на окутанную сумерками улицу, над которой проплывают крупные снежинки, — однако для Набокова обладающее значением в полном смысле слова уникальным, потому что эта будничность ассоциируется с «экологической нишей». Той, по которой он тосковал, выговорив себе право «в горах Америки моей вздыхать по северной России».

У северной России был конкретный адрес. Если нужна пунктуальная точность — несколько адресов, однако все они относились к одному пространству, пусть даже употребляя это понятие только в географическом значении. Пространство называлось Санкт-Петербург и Петербургская губерния, а по-русски — Ижорская земля. Шведы, владевшие этой землей, пока ее не вернул России Петр, именовали реку Ижору Ингрой и говорили: Ингерманландия. В русско-шведском варианте получилось — Ингрия.

Дом на Морской, 47 располагался, по Набокову, в самом центре этой страны. В «Других берегах» он описан таким как запомнился шести-семилетнему обитателю верхнего («детского») этажа: не вполне верно с фактологической стороны и к тому же без предыстории, которая была достаточно протяженной. Здание перестраивали — последний раз уже после того, как родился Набоков, в 1901–1902 годах; тогда и появились третий этаж, отведенный под детские, а также новый флигель во дворе, ворота, украшенные стеклами с гравированным цветочным орнаментом, цинковые водосточные трубы, перевитые металлическим каштаном, окна-витражи, гидравлический подъемник рядом с внутренней лестницей и еще многое, что в ту пору воспринимали как верх комфорта. Набоковы поселились на Морской сразу после свадьбы, отпразднованной 2 (14) ноября 1897 года (дом был незадолго до этого куплен дочерью действительного статского советника Еленой Рукавишниковой, подарившей его мужу, Владимиру Набокову-старшему, семь лет спустя).

До них дом принадлежал многим владельцам, среди которых есть люди с громкими и славными именами. Поначалу это был одноэтажный особнячок с треугольным фронтоном, построенный в середине XVIII века. Первый его обитатель, чиновник Соляного ведомства Маслов, окончил свои дни монахом, постригшимся в Киево-Печорской лавре. От Масловых владение перешло к Рознатовским, просветителям екатерининской поры. Один из них, Ефим, известен как переводчик сочинений Гольбаха и Вольтера, не допущенных в Россию. Литературные начинания грозили скверно для него кончиться, когда о них узнала Тайная канцелярия, созданная для искоренения вольнодумства.

Жили в этом доме родственники Энгельгардта, того, что стал в 1816 году директором Лицея. Жил граф Михаил Балицкий, гастроном и хлебосол, карточный игрок, промотавший свое несметное состояние. Говорили, что он сумел приобрести то брильянтовое колье Марии Антуанетты, с которым связана запутанная история, подсказавшая Александру Дюма сюжет романа «Ожерелье королевы».

Сохранилось изображение здания, каким оно было в начале XIX столетия: два этажа, четырехугольный портик, законченный образец строгого классицизма. Принадлежало оно камергеру, действительному тайному советнику Алексею Хитрово, дальнему родственнику Елизаветы Хитрово, оставившей след в биографии Пушкина. Тайным советником был и Алексей Лобанов-Ростовский, купивший дом в 1835-м, а следующий владелец, князь Суворов-Рымникский, внук полководца, от командира полка дослужился до должности военного генерал-губернатора Петербурга.

Кажется, он правда послал к Чернышевскому предупредить о предстоящем аресте и помочь со спешным отъездом из России. Чернышевский отказался и вскоре как арестант Петропавловской крепости поступил под начало отвергнутого им благодетеля, который распорядился доставлять несчастному книги и письменные принадлежности: что бы и не приняться за «Что делать?», сидя в камере? Бог весть, слышал ли что-нибудь об этом Набоков в свои юные годы, скорей всего — нет. Но это им сказано о неодолимой притягательности «сцепления времен»: какой-то трудно объяснимый трепет пробуждали у него воспоминания матери о том, как совсем еще маленькой она с дедом ездила к Айвазовскому, и тот рассказывал, что юношей собственными глазами видел Пушкина и его высокую жену. Вот почему трудно отделаться от мысли, что таинственными нитями с историей дома на Морской соединена скандальная, травмирующая история четвертой главы «Дара», жизнеописание Чернышевского, которое — самим выбором темы — ошеломило почитателей писателя Набокова и разъярило его прогрессистски настроенных оппонентов из интеллигентской среды.

Одним из последних владельцев дома, перед тем как он перешел к Набоковым, был граф Платон Зубов. Фавориту Екатерины князю Зубову, получившему от Матушки в подарок мятлевский особняк на Исаакиевской (а от Александра, вслед событию 11 марта 1801 года — распоряжение покинуть столицу), этот Зубов приходился внучатым племянником. Ничем не отличившись на поприще дворцовых интриг, Платон Зубов был главным образом озабочен приумножением состояния, и без того колоссального. Дом на Морской был им куплен для третьего сына, Валентина. Тот, однако, предпочитал жить в особняке на Исаакиевской, собрал исключительно ценную коллекцию живописи, богатейшую библиотеку и учредил Институт истории искусств по типу флорентийской Академии, приводившей его в восторг. После революции, в ранние, более или менее вегетарианские времена, ему разрешили, отдав все собрание государству, остаться чем-то вроде распорядительного директора этого учреждения. А Институт в 20-е годы прославился как прибежище бунтарей против академической рутины и поборников формального метода в литературоведении. С едва ли не самым среди них ярким и в ту пору самым яростным, с Виктором Шкловским, незримо пересекутся пути Набокова в Берлине вскоре после эмиграции.

Набоковы, либералы и англоманы, постарались обустроить свой дом по-европейски. В ту пору необыкновенно отчетливо осознавалось, что цивилизация стремительно несется вперед, изменяя мир «до возможности определить его как новую планету». Размышляя о переменах, Юрий Олеша не перестает удивляться тому, что «сроки очень сжаты. Подумать только, я родился через семьдесят девять лет после Наполеона!» Всего через семьдесят девять. Но жизнь уже совсем иная.

С какой внезапностью все это вошло в быт, укоренилось: желто-красные, со стеклянным тамбуром трамваи на главных улицах (пять копеек за проезд), клаксоны тряских, ненадежных автомобилей, суетливые фигурки на подсвеченной простыне в переполненном, душноватом зальчике синема. Электролампа в квартире все еще кажется чудом, хоть все более обыкновенным, — этот белый диск, который можно поднять и опустить при помощи блока и круто сплетенного шнура. Телефонный аппарат пока что выглядит диковинкой из фантастических романов Герберта Уэллса, которого пятнадцатилетний Набоков, в те годы усердный его читатель, видел у себя в доме на Морской. Книги Уэллса стояли на полках отцовской библиотеки, такой большой, что был составлен и напечатан ее каталог. После революции библиотека пропала, но как-то в середине 20-х годов в Берлине Набоков обнаружил у букиниста томик с фамильным экслибрисом. Это был Уэллс, «Война миров».

Телефон появился на Морской вместе с Набоковыми. И с ними же установился подчеркнуто современный стиль жизни.

Для Петербурга он был, во всяком случае, не вполне привычен. Александр Трубников, поэт тогдашнего Петербурга, пронесший любовь к нему через годы изгнания, вспоминает, оглядываясь на «ночи и снега былого», утонувшие в сугробах Острова, куда почитал долгом совершить прогулку на тройке каждый иностранец, свидания «в туманных парках у спящей воды в светлый полуночный час, все превращающий в призрак», и одиноких полуночников, слоняющихся по пустынным набережным мимо дворцов с закатными золотыми окнами, и безликую массу на улицах в праздничный день — солдаты, разносчики, татары-тряпичники, мужики, торгующие квасом, старухи с мочеными яблоками и янтарного цвета морошкой, — и звон колоколов, приветствующих дормез, в котором везут к больным чудотворную икону. Набоковский дом явно — и осознанно — не вписывался в эту гамму.

Елена Сикорская, сестра писателя, у которой еще брали интервью в год его столетия, вспоминает до мелочей продуманное устройство этого дома с его многочисленными ванными, телефонной и залом для заседаний на первом этаже, где были также столовая и «зеленая» (по цвету обоев) гостиная, с просторным кабинетом отца на втором, прямо против лестницы. С комнатой, украшенной шкурой тигра, подарком эмира Бухарского, с будуаром — тем, где был выступ, позволявший оглядывать всю Морскую, — и родительской спальней. Горничные и няни жили тоже во втором этаже, гувернантка, та француженка, которой в «Других берегах» посвящена целая глава (первоначально она была новеллой, написанной по-французски), — на третьем, где располагались и комнаты детей: у Сергея на стенах висели портреты Сары Бернар и Наполеона, у Владимира кафельная печь была покрыта рисунками бабочек.

В доме теперь музей, все постарались восстановить, как было при Набоковых (после революции здание конфисковал Комиссариат городского хозяйства «за невзнос владельцами их городских сборов» и передал датскому телеграфному агентству; потом тут находились разные советские учреждения). За семьдесят с лишним лет перепланировками многое искажено (в частности, нет ни кафельной печи с нарисованными бабочками, ни самой комнаты, где она стояла). Осталась, однако, статья инженера Гейслера, перестраивавшего дом для Набоковых; она была напечатана в специальном журнале вскоре по завершении работ. Из нее можно достаточно ясно представить, каковы были исчезнувшие анфилады и интерьеры, в которых прошло детство писателя.

Мы читаем в этой статье о библиотеке из светлого резного дуба в стиле Генриха II, с большим открытым камином, о богатой лепке в стиле Людовика XV, покрывавшей потолки, об имитации стиля итальянского Ренессанса, выбранного для угловой комнаты с парным окном. Читаем о резных панелях, каминах, стенах, затянутых светло-сиреневым шелком, мраморных ваннах, карнизах из полированного красного дерева. Внутри была лестница, облицованная искусственным мрамором, и на площадке второго этажа, где — это уже «Другие берега» — «безрукая Венера высилась над малахитовой чашей», стояло большое зеркало в раме с рокайльным орнаментом. Лестницу ограждала ажурная решетка из спиралей и розеток. Пол наборного дерева, расписанный бледно-зелеными облаками потолок гостиной, изысканно оформленные двери с живописными медальонами, печи с изразцами — в автобиографии обо всем этом почти не упоминается, а когда упоминается, то с намеренной небрежностью или иронией. Но «экологическая ниша» — это и дом на Морской. Может быть, именно он в первую очередь.

В «Даре», особенно плотно насыщенном автобиографическими мотивами, Федор Годунов-Чердынцев размышляет: «Когда дойду до тех мест, где я вырос, и увижу то-то и то-то — или же, вследствие пожара, перестройки, вырубки, нерадивости природы, не увижу ни того, ни этого…» — нота, по-разному, но настойчиво отзывающаяся у Набокова вплоть до последнего его, за три года до смерти законченного романа «Смотри на арлекинов!». Федор знает, что лучше не предпринимать столь рискованных психологических опытов, знает об этом и герой последнего романа Вадим Вадимыч. Но неодолимо искушение. Есть стихи 1947 года о гостиной с видом на Неву, где, замирая «от перебоев в подложном паспорте» и не сводя глаз с приставленного к нему толмача-осведомителя, уж третий день живет переодетый американским священником бывший петербуржец, вернувшийся домой «по истечении почти тридцатилетнего затменья». А в «Других берегах» о том же сюжете размышляет уже сам Набоков: «вот съезжу туда с подложным паспортом, под фамильей Никербокер. Это можно было бы сделать».

Сделано это не будет. Все опять закончится литературой — той книгой, где тональность задают невидимые арлекины: деревья-арлекины, слова-арлекины, призывающие: «Играй! Выдумывай мир! Твори реальность!» Но побуждение соединить литературу с реальным действием было, и была горечь из-за того, что оно не осуществилось. «Слишком долго, слишком праздно, слишком расточительно я об этом мечтал. Я промотал мечту».

Как это понятно — годами лелеемая мечта, пришедшая за нею горечь. Надо просто всмотреться в узор судьбы Набокова, прочесть его книги, особенно русские. И тогда откроется, что упомянутое в «Других берегах» (правда, по другому поводу) «странное чувство бездомности» — один из его наиболее устойчивых лейтмотивов. «Тема бездомности» — начавшаяся еще в Петербурге, в самые последние месяцы жизни на Морской, когда жизнью было набросано «предисловие к позднейшим, значительно более суровым блужданиям» — поистине его тема.

Ребенок, которого ожидали к осени 1898 года, родился мертвым. Первенцем Набоковых суждено было стать Владимиру.

Если довериться автобиографиям, его самое раннее воспоминание — летний день, подковки солнца на обсаженной дубками аллее, что-то бело-розовое и мягкое, «владеющее моей левой рукой», что-то бело-золотое и твердое, держащее за правую. Имение в Ингрии, июль 1902 года. Пора представить главных действующих лиц.

Монограмма «ЕН» на картушах фамильного особняка соединила имена, принадлежавшие разным общественным сферам — разным социальным стратам, как стали говорить в наш просвещенный век. Елена, в девичестве Рукавишникова, происходила из семьи, получившей дворянство только в 1883 году, после того как ее отцу был пожалован орден Святого Владимира 4-й степени, дававший такое право. Фамилия, которую она стала носить, выйдя за Владимира Дмитриевича Набокова, была аристократической, звучной, широко известной.

Прадед, «сибирский золотопромышленник и миллионщик», лишь мимоходом упомянут в «Других берегах», где о Рукавишниковых, «диковинных, а иногда и страшных», вообще даются крайне скупые сведения (повод для упреков в «сословном снобизме», прозвучавших из уст Зинаиды Шаховской, много лет знавшей писателя Набокова). Чуть более пристального внимания прадед, которому Рукавишниковы были обязаны своим огромным богатством, удостоился в английском варианте автобиографии. Но, когда писалась книга «Память, говори», Мнемозина начинала плутать: алапаевские заводы этого креза, приносившие основной доход, расположились под Нижнетагильском.

Незадолго до революции юный Набоков как будто собирался наведаться в те края (привлекаемый, впрочем, не минералогией, а энтомологией, своей пожизненной манией). История распорядилась так, что ехать пришлось не на Урал, а в Крым. Кстати, там, в Крыму, у старика Рукавишникова было имение — то самое, где Айвазовский описывал свою встречу с Пушкиным. У Айвазовского, жившего поблизости, бывал летом 1888 года впервые приехавший в Крым Чехов и как-то за обедом познакомился с Прасковьей Терновской, приходившейся Елене Рукавишниковой родной теткой. Терновская была врач, жена известного профессора Медико-хирургической академии, женщина во многих отношениях замечательная, но со слишком уж непривлекательной внешностью: в письме Чехов называет ее ожиревшим комком мяса и говорит, что получится болотная лягушка, если эту даму раздеть и выкрасить в зеленую краску. Эпизод приведен в английской автобиографии; легкие шалости Мнемозины продолжаются: адресатом указана сестра, хотя письмо обращено ко всем Чеховым, и неверно дана дата — не 3 августа, как у Набокова, а 22–23 июля.

Видимо, особого интереса к Рукавишниковым у Набокова не было, не говоря о чувстве близости (его отец, напротив, питал к этим родственникам уважение и даже составил жизнеописание одного из них, Николая, кузена своей жены: он возглавлял приют для малолетних, построенный его отцом). Не так сложно объяснить, отчего Набокову они были в общем чужие. Снобизм — слово слишком сильное, однако сам Набоков не делал тайны из своего почитания аристократизма. А Рукавишниковы были почтенный купеческий род, находившийся в свойстве с Мамонтовыми, Якунчиковыми, Третьяковыми и еще несколькими столь же прославленными представителями торгового и промышленного сословия. Глядя на них, никто бы, разумеется, не стал вспоминать про темное царство, по поводу которого сокрушался Добролюбов. О нет, они были людьми новой формации, теми, о ком популярный в те годы писатель Боборыкин, отменный знаток этой среды, писал, что стараниями денежных патрициев учреждаются стипендии, заводятся библиотеки, «входят в жизнь разные попытки, уже прямо связывающие мошну, амбар и фабрику с миром идей, с мозговой работой». Но все-таки они по своему существу были миллионщиками.

Этот мир русских капиталистов, которым, по логике вещей, должно было принадлежать будущее, Набокова не притягивал вовсе не по той причине, что вызывал настроения социального недовольства и протеста, — что-нибудь более ему далекое, чем подобные настроения, трудно вообразить. Не притягивал он прежде всего по причинам психологическим и эстетическим. Рукавишниковы сделались дворянами, один, отец Елены Ивановны, дослужился до тайного советника, другой, ее дядя, был кандидатом университета, и все равно для Набокова они остались чем-то наподобие Лопахина из «Вишневого сада»: купцами, пусть «с тонкими, нежными пальцами, как у артиста». И хотя Набоковы нисколько не походили на Гаевых, хотя их Выре и Батову никогда не грозила опасность уйти с аукциона (как ушло находившееся в той же Ингрии имение графа Строганова, которое купил купец по происхождению, редактор «Осколков» Лейкин, охотно печатавший молодого Чехова), — тем не менее ощущение незримого барьера сохранялось.

А усиливалось оно тем, что Рукавишниковы по преимуществу были не петербуржцами. Они были нижегородцами и москвичами (дядя матери — кандидат, даже состоял московским головой). То есть, по восприятию Набокова, принадлежали к провинциальному миру, всю жизнь вызывавшему у него едва завуалированное презрение, ничего больше. Жизнь сложилась так, что Набоков никогда не был в Москве. И не написал о ней ни строки, словно она и не стоила его внимания. Из всех крупных русских писателей он единственный, для кого Москва ни биографически, ни творчески не значила ровным счетом ничего.

Но создание, которое твердо завладело левой рукой двухлетнего сына, с годами отделялось от Рукавишниковых дальше и дальше. Ко времени «Других берегов» (Елены Ивановны давно уже не было на свете) образ молодой женщины в бело-розовом и мягком приобрел поэтичность, нечастую в произведениях Набокова. Даже ее «проникновенная и невинная вера» теперь вызывала у него, неизменно скептичного в вопросах религии, что-то схожее с умилением. А непроизвольно, как у Пруста, вспомнившееся «нежное сетчатое ощущение ее холодной щеки» — или вуали и котиковой шубки, или грациозного движения, которым посылался теннисный мяч, и досадливо топающей ножки, когда он попадал в сетку, — все вдруг «оказалось прекрасным зеркалом от предназначенных потерь». Все стало переворачивающим душу напоминанием о детстве, о счастье, об Ингрии и том крутом подъеме у поворота на большак, где, остановив велосипед, когда-то сделал предложение соседке по имению отец, уже в ту пору известный общественный деятель, литератор, юрист, в предреволюционной России по праву считавшийся одной из самых ярких личностей.

Под старость, отвечая на вопросы о своем происхождении, Набоков называл отца «старомодным либералом», обязательно добавляя, что сам он такой же. Биография Владимира Дмитриевича появилась в девятой главе книги «Память, говори», составив особый раздел, которого нет в русской версии. Вот основные факты: учился в гимназии на Гагаринской, потом на юридическом отделении университета и в Германии. Был произведен в камер-юнкеры, читал лекции в Императорском училище правоведения. Возмущенный кишиневским погромом, опубликовал в 1903-м резкую статью, которая означала конец его официальной карьеры. В «Других берегах» рассказано, что было дальше: «На каком-то банкете он отказался поднять бокал за здоровье монарха — и преспокойно поместил в газетах объявление о продаже придворного мундира». С собственным отцом-министром, с братом Константином, занимавшим крупные дипломатические должности, Владимир Дмитриевич мог принципиально расходиться, и не только по частностям. Однако чувство достоинства и честь были безусловной этической доминантой для всех Набоковых.

После статьи о погроме Набокову было указано, что темы будущих выступлений необходимо согласовывать с чиновниками Министерства двора: плохо его знали, допуская, что он согласится на такое ущемление своей независимости. Частная жизнь оберегалась теми же правилами чести, неукоснительно выдерживаемыми. З. Шаховская приводит упорно державшийся слух, что был вызов, посланный Набоковым клеветнику, утверждавшему, будто он заключил брак по расчету. Даже если бы не было документальных подтверждений, можно не сомневаться, что порочащая сплетня ни за что не сошла бы с рук тому, кто ее распространял. Однако есть две страницы в «Других берегах» (номер бульварного издания с порочащим отца фельетоном, жестокое избиение одноклассника, который его принес) да и документы имеются: окончательно деградировавшая суворинская газета «Новое время» от 16 октября 1911 года. Там некто Снесарев, обиженный тем, что издаваемая В. Д. Набоковым «Речь» уличила его как взяточника, тиснул статейку с утверждением, будто редактор «Речи» женился на деньгах. Опровержений или сатисфакции Владимир Дмитриевич потребовал не от ничтожества Снесарева, а от сына Суворина, стоявшего во главе его газеты. Михаил Суворин от поединка отказался, предпочтя вытерпеть порку, которой он со своим изданием был подвергнут в «Речи» на следующий день (между прочим, редактор «Речи» двумя годами ранее напечатал статью, где дуэль была названа диким пережитком, — своевременную статью, если вспомнить хотя бы «Три сестры» или классическую повесть Куприна).

Отголоски этого сюжета есть не только в автобиографии Набокова. Себастьян Найт описывает дуэль, на которой — метель, замерзший ручей, явные пушкинские обертоны — погиб его отец. А в рассказе «Лебеда» стреляются Шишков и граф Туманский: сын Шишкова Петя не может сдержать слез, узнав, что отец остался жив. Псевдонимом «Василий Шишков» подписаны два стихотворения, которые Набоков напечатал в 1939 году, преследуя, помимо прочего, особую цель — высмеять своего упорного недоброжелателя, поэта Георгия Адамовича. Последний его по-русски написанный рассказ (в котором, кстати, автор разбирает одно из этих стихотворений, «Поэты») так и озаглавлен — «Василий Шишков». А в «Лебеде» соседа Пети Шишкова по парте зовут Дима Корф.

Шишковы, Корфы — фамилии, фигурирующие в набоковской родословной: прабабка по отцовской линии была Шишкова, бабушка по отцу — фон Корф. Родословное древо писателя, имея в виду только Набоковых, восстановлено примерно до начала XVIII столетия. Корни намного глубже.

Помянутый в автобиографиях татарский князек, тот, что обрусел лет шестьсот назад, чтобы из Набока сделаться Набоковым, — похоже, фигура вполне легендарная. Однако фамилия действительно была стародворянская, почтенная. Особенно Набоковы выдвинулись в XIX веке. Был среди них генерал от инфантерии, отличившийся на поле Бородина, под Лейпцигом и при Кульме, Иван Набоков. Карьеру он закончил комендантом крепости, куда был доставлен после ареста петрашевец Достоевский, уже успевший издать петербургскую поэму «Двойник», единственное произведение, достоинств которого внучатый племянник генерала не отрицал. Двадцатью годами ранее будущий генерал был включен в Следственную комиссию по делу декабристов и вполне оправдал доверие молодого императора, что не помешало ему принять деятельное участие в судьбе бунтовщика Ивана Пущина, на сестре которого он был женат. Петрашевцы — и сам Буташевич, и Майков, и Венедиктов — отзывались о своем цербере как о славнейшем из людей, а сидевший при нем в Петропавловке Бакунин почитал знакомство с «добрым тюремщиком» удачей. И, узнав о смерти генерала, которого предали земле там же, в крепости, просил поцеловать за него руку покойного.

Дед писателя Дмитрий Набоков приходился генералу племянником, а по матери мог бы носить еще одну известную декабристскую фамилию — Назимов. Притягивавшее Набокова «сцепление времен» в этом случае могло приобрести для него особенно пленительный оттенок, потому что с Назимовыми в годы михайловской ссылки дружески общался Пушкин. Деду посвящено несколько страниц и в русской автобиографии, и в английской: о его портрете не скажешь, что он выполнен влюбленным пером. Благородные побуждения Дмитрия Николаевича бесспорны, он их проявил и в Симбирске, в скромной должности губернского стряпчего по казенным делам, а затем товарища председателя палаты гражданского суда, и на посту директора Комиссариатского департамента Морского министерства, и став сенатором, а затем министром юстиции. В этом качестве Д. Н. Набоков пребывал семь с половиной лет, проводил прогрессивные преобразования (как пишет внук, «на время прекратил натиск на суд присяжных со стороны реакционеров») и, отправленный в отставку Александром III, отказался от графского титула, мудро предпочтя денежное вознаграждение. Двоюродный брат писателя С. С. Набоков, посвятивший истории семьи цикл очерков «Профили», говорит о предшествовавших отставке интригах Победоносцева вкупе с доносительскими статьями, инспирированными Катковым, и приводит выразительную подробность: в присутствии царя Дмитрий Николаевич — смелость нешуточная — заявил, что государь может применить право помилования, но не должен отменять решения, вынесенного судом.

Но об этом «весьма комильфотном сенаторе», как о нем пишет в своем известном «Дневнике» А. В. Никитенко, имеются и свидетельства совершенно иного характера: тоже родственные, принадлежащие другому двоюродному брату писателя, композитору Н. Д. Набокову, автору ценной мемуарной книги «Багаж». Он передает свои разговоры в Берлине, в первые годы эмиграции с бабушкой Набоковой, урожденной баронессой фон Корф, которую выдали замуж за Дмитрия Николаевича, когда ей было всего пятнадцать лет.

Теперь бабушка была уже в очень преклонном возрасте, память ее могла помутиться, но не настолько же, чтобы старческой фантазией, и не больше, оказались ее воспоминания о своем браке. Этот союз, от которого в первые шесть лет родилось четверо детей, стал, главным образом, следствием ханжества и припудренного разврата, столь обычного в великосветской среде: у будущего супруга была связь с матерью его невесты, и сочли, что официальные родственные узы придадут эротическим забавам больше благопристойности. Ситуация — если, конечно, от Набокова не скрыли эти страницы былого — навязчиво заставляет думать о другой, которая годы спустя описана в «Лолите» (где, правда, иначе расставлены акценты, и брачный союз с мамашей заключен героем ради близости к дочери). Но такие параллели уводят в ненадежную область догадок, уж не говоря о том, что книга, которую из написанного им Набоков любил больше всего, никак не исчерпывается описанием преступной всеподавляющей страсти.

От догадок лучше воздержаться, но все-таки есть определенные поводы предположить, что стойкая ненависть Набокова к фрейдизму каким-то образом связана с этой историей, за которую двумя руками ухватился бы любой психоаналитик. О бабушке Набоковой в автобиографии только и сказано, что ей доставляло удовольствие думать, будто остров Корфу назван в память ее предка-крестоносца. Юному Набокову она казалась «стилизованной фигурой в небольшом историческом музее»: кружевные митенки, пудра, шелковый пеньюар. Больше она нигде у него не упоминается, а все-таки, возможно, и о ней он вспоминал, проезжаясь по части «шарлатана» Фрейда со всей «венской делегацией». И, похоже, ядовитой, а бывало, озлобленной насмешкой старался оградить семейные воспоминания от неизбежных (если бы только что-то пронюхали) вторжений тех, кто пресерьезно полагает, что можно утолить все печали «прикладыванием греческих мифов к родительским гениталиям».

Пусть подобной терапией увлекаются доверчивые простофили, «мне все равно» — заканчивается этот пассаж в интервью 1966 года.

На самом деле все равно ему не было. Семейные воспоминания никогда не оставляли его безразличным. О тягостном он не говорил ни в автобиографиях, ни в интервью: об истории бабушки, о драме младшей сестры деда, чей муж (тоже Корф, только из другой ветви) через три месяца после свадьбы был убит на дуэли родным ее и Дмитрия Николаевича братом, кавалерийским офицером, который счел, что зять третирует и унижает жену. О светлом, впрямую ли от себя или отдавая эти эпизоды героям, душевно близким автору, вспоминал часто, охотно. Особенно об отце.

Как много значили для него отношения с отцом, должно быть, всего выразительнее свидетельствует «Дар», который Набоков считал (и справедливо) своим лучшим русским романом. Автобиографии содержат контуром намеченный портрет русского интеллигента и убежденного западника, какими в ту эпоху были все люди твердых либеральных мнений. Читал Владимир Дмитриевич исключительно много, превосходно разбирался в литературе, особенно французской и английской, благоговел перед русской поэзией и был уверен, что написать что-то художественное могут только люди, наделенные невероятным, чудесным даром. При этом сам владел пером очень неплохо, и не только как публицист, постоянно выступавший в своей газете «Речь» по вопросам политики и права. Ему принадлежат живые и яркие воспоминания «Временное правительство», которыми в 1921 году открылась по сей день важная для историков серия «Архив русской революции». Начав в эмиграции журнал «Новая Россия», который издавал вместе с П. Н. Милюковым, а затем газету «Руль», он успел напечатать несколько статей, положивших начало серьезному обсуждению причин и следствий русской катастрофы.

Эти статьи замечательны и тем, что автор, в отличие от огромного большинства других, писавших о трагедии по горячему следу, не делает вида, будто его собственные взгляды и действия никоим образом не способствовали случившемуся со страной. Как человек достаточно четко проявленной левой ориентации, в юности участник студенческих беспорядков, а в зрелые годы один из лидеров Конституционно-демократической партии, пришедшей к власти после Февраля 1917-го, Набоков должен был вместе с остальными кадетами разделить ответственность за свержение монархии и за то, что республика, безоговорочным приверженцем которой он был, рухнула, едва зародившись. И от этой ответственности он не отказывался.

Субъективной его вины в том, что развязкой стал октябрьский переворот, не было. Как управляющий делами Временного правительства, как член Юридического совещания, разработавшего положение о выборах в Учредительное собрание, в которое он был избран, как заместитель председателя Временного совета республики, В. Д. Набоков сделал все возможное, чтобы русская демократия заработала и диктатура не прошла. С самого начала своей политической деятельности он стремился приживить демократические институты и установления, но уж слишком неподатливой была российская почва. Как тут было добиться, чтобы власть исполнительная подчинялась власти законодательной — а на этой формуле и строилась стратегия кадетов.

Формула украсила одну из речей Набокова, произнесенных в 1-й Государственной Думе. Когда Думу распустили царским рескриптом, Набоков оказался среди радикальных депутатов, которые, собравшись в Выборге, подписали воззвание с призывом саботировать действия власти и правительства. Эта дерзость не осталась без последствий. Приговор Особого присутствия определил наказание: три месяца в «Крестах».

Запомнился день его возвращения, о котором в семье знали заранее, поскольку из камеры, где отец делал гимнастику и изучал итальянский язык, при помощи подкупленного надзирателя приходили записки. Набоковы находились в деревне, в Выре. Дорогу от станции было решено украсить арками из зелени. И перевить эти арки «откровенно красными лентами».

Красным Владимир Дмитриевич, само собой, никогда не был. Его линию жизни определяло желание блага и прогресса вкупе с социальной справедливостью, удивительно острое для вельможного сына, воспитывавшегося в апартаментах напротив Зимнего дворца. Этот идеалист мог обозвать крепостником собственного шурина, который, страдая заиканием, велел лакею именоваться не Петром, а Львом, с чувством слушать надрывные оперы Верди и возмущаться, узнав, что родственник передергивал за карточным столом, когда понадобилось выручить проигравшегося в пух приятеля. Мог, после Февраля 1917-го, с неисчерпаемым энтузиазмом, со страстной верой в конечный успех служить революции, точно не замечая всего того, что так ясно увидел даже столь неискушенный в политике человек, как Куприн: стремительного развала державы, озверения толпы, оргии бесчинств и рас-прав над офицерами прямо на улицах. В первые дни февральского восстания ошалевшая солдатня громила «Асторию», расположенную рядом с его домом, и в особняке на Морской прятались родственники, оставшиеся без крыши над головой. И все-таки, явившись на службу в Главный штаб, Владимир Дмитриевич, еще вчера рисковавший поплатиться головой за свои погоны, произнес прочувствованную речь, смысл которой, как сам он вспоминает, заключался «в том, что деспотизм и бесправие свергнуты, что победила свобода, что теперь долг всей страны ее укрепить, что для этого необходима неустанная работа и огромная дисциплина».

Но потом, когда банкротство надежд на русскую демократию выявилось с непреложностью, В. Д. Набоков — может быть, лишь он один это и мог — сказал жестко и ясно: «Из всех так называемых завоеваний революции для меня несомненно только одно: все высокие слова окончательно потеряли доверие».

Куприн нашел, вероятно, самые точные формулы, подводя итог жизни этого поборника непоказного рыцарства. Для В. Д. Набокова, писал он, «честь, подвиг, любовь к родине, уважение к своей и чужой личности… были естественны, как зрение и слух».

Криминалист с европейским именем, он, конечно, мог бы остаться ученым, держась подальше от политики, но ум его был слишком деятельным, а натура, вопреки обманчивой внешности (плотная фигура, что-то полнокровное, прямолинейное — эпитеты, вовсе не обидные, когда ими пользуется автор «Других берегов»), — слишком пылкой. Как общественного деятеля его травили и слева, и справа: ленинские упоминания о кадетах дышат ядом, а черносотенцы не забыли статью «Кровавая кишиневская баня» и не простили выступлений в защиту Бейлиса, облыжно обвиненного в ритуальном убийстве (репортажами Набокова с проходившего в Киеве процесса было раздражено и правительство, оштрафовавшее репортера на сто рублей). «Другие берега» упоминают о карикатуре, на которой благодарное мировое еврейство принимает из рук Владимира Дмитриевича и «котоусого Милюкова» проданную ими матушку Русь. Известно, что весной 1922-го Карловицкий синод, состоявший сплошь из мракобесов, запретил служить панихиды «по жиду Набокову».

Очень много лет спустя в руки писателя попала редкая книга, вышедший в Петербурге сборник статей его отца по уголовному праву, и в ней оказалась работа «Плотские преступления», трактующая, среди прочего, о сластолюбцах, особенно внимательных к девочкам от восьми до двенадцати лет. После «Лолиты» эта статья, написанная полувеком раньше, показалась мэтру отчасти пророческой. Вряд ли можно сомневаться, что самого Владимира Дмитриевича, по меньшей мере, смутило бы такое подтверждение его профетических дарований. Он был человеком старой культуры. Возможно, несколько старомодной в глазах его прославившегося потомка.

Впрочем, подобные расхождения выяснились, когда старшего Набокова уже давно не было в живых. И отношение младшего к старшему они никак не переменили. Отношение, пишет младший, таило в себе «много разных оттенков — безоговорочная, как бы беспредметная, гордость, и нежная снисходительность, и тонкий учет мельчайших личных его особенностей, и обтекающее душу чувство, что… мы с ним всегда в заговоре».

Этот заговор, «тайный шифр счастливых семей», — один из неиссякающих ключей набоковского творчества. Бывали минуты сомнений и неутолимой тоски — в такую минуту, парижской осенью 1938 года родилось стихотворение «Мы с тобою так верили…», относящееся к числу лучших у него, — но, в сущности, никогда не ослабевало чувство, что она есть, живая «связь бытия». И преследовавший Набокова скепсис отступал перед верой «в непрерывность пути от ложбины сырой до нагорного вереска».

«Я был английским ребенком», — сказано им в позднем интервью. Автобиография поясняет, что английским языком Набоков владел с колыбельного возраста. Да и все вокруг него было по преимуществу английское: резиновые ванны и сухое дегтярное мыло, лондонские бисквиты в железной коробке, покупаемые в магазине на Невском, автомобиль «роллс-ройс» в городском гараже, велосипеды «Энфилд» и «Свифт» в деревне. Английские молитвы на сон грядущий. У курантов в комнате на первом этаже, так называемой комитетской (там собирались единомышленники отца, кадеты), — вестминстерский звон. И даже дрался юный Набоков по-английски, костяшками сжатых в кулак пальцев.

Французским языком он владел практически так же свободно, начиная с пяти лет. Но, за исключением единственной попытки, предпринятой в середине 30-х годов (новелла «Мадмуазель О.», этюд о Пушкине, приуроченный к 100-летию его гибели), никогда всерьез не намеревался сделать его основным языком творчества. Дело, по-видимому, не в том, что писать на французском Набокову было бы труднее. Во всяком случае, он всегда проверял французские переводы своих книг, восстанавливая места, с которыми не справились перелагатели.

Переход на французский в принципе был возможен, Набоков отказался от этой мысли не из-за трудностей освоения новой языковой стихии. Причины объяснил он сам в одном из последних интервью — корреспонденту французского телевидения Бернару Пиво (1975): «Французский язык, или, скорее, мой французский (это нечто совершенно особое) не так легко сгибается под пытками моего воображения. Его синтаксис запрещает мне некоторые вольности, которые я с легкостью могу себе позволить по отношению к двум другим языкам».

В том же интервью сказано (как не раз говорилось и раньше), что, трепетно любя русский, Набоков отдает предпочтение английскому языку «в качестве рабочего инструмента». Первые его английские книги — перевод «Отчаяния», затем «Истинная жизнь Себастьяна Найта» — были закончены еще до переезда в Америку («Себастьян Найт», кстати, писался в Париже, в маленькой квартире на рю Сайгон, где ванная одновременно служила кабинетом).

Как он впоследствии не раз объяснял интервьюерам, искушение стать французским автором Набоков отверг, потому что мысли его смолоду были устремлены к Америке. Но вряд ли дело только в этом. Существенно, что полученное им воспитание ориентировалось на английский язык, культуру и даже бытовые привычки. В отрочестве основной круг чтения составляли английские авторы, освоенные, разумеется, в оригинале: и Конан Дойл, и Честертон, и Уэллс, которым Набоков восхищался даже под старость. Первые слова, выведенные на бумаге детской рукой, были английские слова, описывающие бабочек. Коллекция начинающего энтомолога росла непрерывно. Терминология бралась из специального английского журнала, стоявшего в отцовской библиотеке.

В этом журнале кембриджским студентом Набоков в 1920 году осуществил первую публикацию, подписанную его настоящей фамилией, — напечатал статью о бабочках Крыма. Первое стихотворение, написанное по-английски, появилось тогда же, в 1920-м.

Никто, конечно, не предполагал в пору его детства, что цветная спираль, с которой Набоков сравнил свою жизнь, таит в себе дугу эмиграции с продолжающим ее американским периодом в двадцать лет. Английское воспитание было выбрано главным образом по соображениям педагогического толка. Эту систему воспитания в семье считали самой здоровой и надежной.

Череда англичанок-воспитательниц проходит через самые ранние воспоминания мальчика Набокова. А на смену гувернанткам спешат приходящие учителя. Один занимался грамматикой, другой давал уроки рисования (впоследствии его сменил на этом поприще сам Мстислав Добужинский). Капризница Мнемозина сохранила обе фигуры нестершимися — вплоть до жилетных часов мистера Бэрнеса (который, как потом выяснилось, у себя в Шотландии ценился как переводчик русских поэтов) и угловатого плеча мистера Куммингса. Они пребывают «в красном углу памяти»: там, где картины далекой действительности сверкают особенно ярко.

А ярче всего они становятся при перемещении действия из города в усадьбы, в настоящую Ингрию: ею для Набокова были Батово, Выра, Рождествено, три поблизости одно от другого расположенных поместья в Царскосельском уезде, в семидесяти с чем-то верстах от Петербурга, куда надо было добираться, сев в поезд на станции Сиверская.

Здесь, в этих парках, на поросших липами холмах, среди некошеных полей и выстроившихся колоннадой берез, на поворотах сельской дороги, на крутых спусках к реке Оредежь, «искрящейся промеж парчовой тины», расположился «рай осязательных и зрительных откровений», которые отзывались в прозе Набокова все то время, пока он оставался русским писателем. И затухающим эхом напомнили о себе даже в написанной под старость «Аде» с ее дистиллированной стилистикой.

«Все запомни», — говорила ему в детстве мать, указывая жаворонка в весеннем небе, краски кленовых листьев на террасе, зарницу над далекой рощей. Подразумевая этот кусочек из «Других берегов», Андрей Битов, сложивший в честь Набокова гимн, задыхающийся от восторга, пишет: и на самом деле он «запомнил ВСЕ и ничего не забыл». Он обрел бессмертие, ибо «восстановил в правах такое количество и качество подробности жизни, что она и впрямь ожила под его пером, пропущенная было все более невнимательной и сытой мировой литературой».

Это комплимент не по адресу, его надо бы отнести к Бунину, чья «парчовая проза» с ходом лет стала вызывать сплошь язвительные набоковские отзывы (и не оттого лишь, что под старость Набоков не любил и не ценил никого из своих литературных современников, по крайней мере, русских). «Качество подробности» у Набокова как раз весьма относительно, поскольку он им не так уж и дорожил. Еще в годы своей писательской юности он твердо для себя усвоил, что «нет одной вещи, — хотя математически вещь одна, — а четыре, пять, шесть, миллион вещей в зависимости от того, сколько людей смотрит на нее». В его повествовании все решает вовсе не «подробность», не количество ее и даже не качество. Решает характер восприятия, взгляд, потому что «нет предмета без определенного отношенья к нему со стороны человека», — так сформулировал он свой принцип в докладе «Человек и вещи», сделанном в Берлинском литературном кружке зимой 1928 года (текст опубликован только семьдесят один год спустя).

Но в том же докладе подчеркнуто, что «вещи, о которых я буду говорить, не пройдут без именных ярлыков, в туманах общего места». И вот эта приверженность Набокова эмпирике, его пожизненно сохранившаяся неприязнь к «демону обобщений» (развенчанному в другом берлинском докладе двумя годами ранее), переросшая в отказ серьезно считаться с литературой «больших идей», будь то даже Достоевский, уж не поминая Томаса Манна или Альбера Камю, — она-то и обманывает, заставляя искать достоверность описания и свидетельства там, где на самом деле сложная смесь случившегося и домышленного, действительности и воображения, правды и поэзии.

Преобладает, вне всякого сомнения, поэзия.

Но это поэзия особого рода, без фантомов, туманов и мистики, к которой приучил символизм — самое крупное художественное движение времен набоковской юности. Это поэзия с обязательной вещественностью, «танец вещей, являющихся в самых причудливых сочетаниях», как написал о Мандельштаме чтимый Набоковым Владислав Ходасевич.

Не так ли и у самого Набокова? Вещи, очень много вещей, выписанных осязаемо, фактурно, в особенности если это вещи, сохраненные памятью из детства, ибо уничтоженье таких вещей нестерпимо («Меня занимал в детстве вопрос: куда денутся мои игрушки, когда я подрасту? Я воображал огромный музей, куда собирают постепенно игрушки подрастающих детей. И часто теперь, входя в какой-нибудь музей древностей… мне кажется, что я попал как раз в тот музей моей мечты». 1928 год). Но все же главное для него не сами по себе вещи, хоть они и подобие человеческое, главное — причудливость сочетания.

Вот отчего не следует воспринимать его картины Ингрии так, словно он вправду оживил пером давным-давно, на заре ушедшего века свершавшуюся там жизнь. Точнее будет все-таки сказать, что он эту жизнь не то чтобы придумал, но опоэтизировал. А еще верней, стилизовал, создавая пленяющее «ощущение предельной беззаботности, благоденствия, густого летнего тепла», — миг, в который «все так, как должно быть, ничто никогда не изменится, никто никогда не умрет».

Весной 1969 года он получил присланный неведомым другом из России в Швейцарию пакет со снимками своей Ингрии, сделанными через полвека с лишним после того, как Набоков последний раз видел эти места. И должно быть, сразу вспомнились вырский парк, цветные стекла беседки над оврагом в зарослях папоротника, первое стихотворение, которое было в этой беседке сочинено летним днем, когда листья провисали под тяжестью дождевых капель и от выглянувшего солнца ложились по полу ромбовидные отсветы, — первое явление музы пятнадцатилетнему версификатору. Потом он (в точности как Годунов-Чердынцев в «Даре», без малого четверть века спустя) будет смотреться в зеркало, «не совсем узнавая себя», потому что свершилось чудо: стихи написаны, он тот же, что был, но уже и другой — приобщенный.

В английском варианте автобиографии этому потрясающему событию посвящена целая глава, где о самом стихотворении говорится пренебрежительно, даже зло: потуги с претензиями. В какой-то степени их может извинить разве что старание подражать тем, кому в юности подражать не стыдно, — Тютчеву, Фету. Но, если стихи в самом деле были первые, которые написаны Набоковым, они приобретают совсем особый смысл, именно оттого, что написаны в Выре и навеяны вырским пейзажем. Тем, что будет о себе то явно, то намеками напоминать, когда все это — ненастный летний день, цветные ромбы, радуга над деревьями — давным-давно канет в вечность. Стихи были напечатаны в крохотном сборничке 1918 года:

Дождь пролетел и сгорел на лету.

Иду по румяной дорожке.

Иволги свищут, рябины в цвету,

Белеют на ивах сережки.

Воздух живителен, влажен, душист,

Как жимолость благоухает!

Кончиком вниз наклоняется лист

И с кончика жемчуг роняет.

Через год после бандероли из России — не как косвенный ли ее результат? — это стихотворение появилось в последней прижизненной поэтической книге Набокова «Poems and Problems», в авторском переводе (впрочем, журнальная публикация их английского варианта состоялась гораздо раньше, в 1949-м, и по ним англоязычный читатель получил первое представление о поэзии Набокова). Вниманием неизвестного русского корреспондента (теперь имя названо — петербургский историк-краевед Н. К. Телетова) Набоков был глубоко тронут, отослал шесть снимков в издательство, готовившее к выпуску его биографию, упомянул в письме о «необычном соприкосновении детства и старости», но кое-что просто не узнал — и можно без большого риска предположить, что не Мнемозина со своими проделками в том повинна. Просто реальность такова, что «ничто никогда не изменится» только в написанном и напечатанном тексте. За пределами текста изменения происходят непрерывно, и сам текст с ходом лет все больше начинает восприниматься скорее как метафора, а истинность описания — не самое главное.

Установить, за какой чертой поиски этой истинности вообще теряют смысл, теперь очень затруднительно, поскольку осложнена, и сильно, проверка написанного Набоковым достоверными фактами. Батовская усадьба сгорела в 1923 году, дом в Выре — в 1944-м. Рождественский дом, уцелевший в революцию и войну, не уберегли уже в наши дни, когда там был музей. Он запылал весенней ночью 1995 года.

Правда, остался парк с фрагментами начальной планировки. Но погиб в огне деревянный усадебный дом в стиле классицизма — тот, что так ясно выступал перед Набоковым «сквозь тщательно протертые стекла времени», когда писалась автобиография, а за четверть века до этого предстал, густо окутанный поэтическими воспоминаниями, читателям «Машеньки», первого набоковского романа. От дома в Вы-ре уцелел только крошащийся фундамент, на котором теперь купы кустов и дикая трава. Батово, когда-то восхитившее будущего декабриста Александра Бестужева («Местоположение там чудесное, тихая речка вьется между крутыми лесистыми берегами, инде расширяется плесом, инде подмывает скалы, с которых сбегают ручьи»), было продано бабушкой Набоковой еще в 1913 году акционерному обществу «Строитель»: чеховский сюжет, «Вишневый сад».

Теперь не отыскать ни липовых и березовых аллей, незаметно переходящих в лесные заросли, ни старых троп, одна из которых именовалась «тропой висельника»: ведь Батово в свое время принадлежало Рылеевым, и Кондратий Федорович, по преданию, именно эту тропу избрал любимым местом прогулок. Набоков был уверен, что тут же, в разросшемся батовском парке происходила дуэль Рылеева с Пушкиным, и в своем комментарии к «Евгению Онегину» даже точно ее датировал: между 6 и 9 мая 1820 года. Причиной вызова, по его мнению, был повторенный Рылеевым слух, будто Пушкина высекли в Тайной канцелярии. Документальных подтверждений этой версии нет, сомнительно даже, что дуэль вообще была: в указанные Набоковым сроки Пушкин уже ехал в Екатеринослав, направляясь в ссылку, и должен был находиться под Лугой, если не дальше. Все, что достоверно известно о размолвке с Рылеевым, — две строчки пушкинского письма Бестужеву, написанного пять лет спустя: назвав Рылеева, Пушкин сожалеет, «что его не застрелил, когда имел тому случай», — но речь идет исключительно о рылеевских поэтических грехах и тон, конечно, шутливый.

Комментарий к «Онегину» составлялся Набоковым на склоне лет, когда он стал болезненно относиться к любым, даже мелким несогласиям со своими идеями — художественными и всеми остальными. Переубедить его не смогла бы и армия пушкинистов, тем более что каждая, даже иллюзорная пушкинская ассоциация, идущая из детских лет, наполнялась для Набокова сокровенным значением (отвечая одному интервьюеру на вопрос, кого бы он желал встретить в Элизиуме, Набоков ответил: Пушкина — и разумеется, с целью окончательно удостовериться, что дуэль была, причем именно в Батове). Рай детства должен был быть осенен пушкинским присутствием. За поворотом батовской аллеи должен был хоть на неуловимый миг мелькнуть арапский профиль.

Ведь этот уголок Ингрии, «Вырская мыза», и вправду был овеян историческими реминисценциями. С Суйды, расположенной недалеко, была взята в няни к Оленьке Пушкиной Арина Родионовна, да и Ганнибалы жили в этих же местах. Считалось, что рождественская усадьба построена на развалинах дворца, в котором Петр, «знавший толк в отвратительном тиранстве», некогда заточил царевича Алексея. Рылеевых, к которым Батово перешло в 1800 году, навещал Кюхельбекер, а возможно, и другие герои Сенатской площади. Деревня Выра останется в литературе благодаря «Станционному смотрителю».

Мнемозина, не привередничая, распахнула перед писавшим автобиографию Набоковым занавес, за которым открылся двусветный зал зеленого вырского дома, полого поднимающаяся на второй этаж чугунная лестница, книжные полки по стенам внутренней галереи, стеклянный свод наверху. В этом доме проводили несколько летних месяцев, а однажды и зимовали, правда, без Владимира Дмитриевича, которого политика заставила остаться в городе, где — шла первая русская революция — было неспокойнее день ото дня. Запомнился приезд гувернантки из Лозанны, той самой Mademoiselle О., которой посвящена французская новелла Набокова. Холод, безлюдье, луна на снежной голубой колее дороги — «полвека жизни рассыпаются морозной пылью у меня промеж пальцев».

В Рождествено, к дому с колоннами по фасаду и по антифронтону, высившемуся на крутом холме за Оредежью, вела дорога, которая затем — это уже «Защита Лужина», второй после «Машеньки» роман, плотно загруженный детскими воспоминаниями автора, — «гулко и гладко пройдя сквозь еловый бор, пересекала петербургское шоссе и текла дальше, через рельсы, под шлагбаум, в неизвестность». Сочиняя свой полный фантазий роман о Петре, Мережковский упомянул, что в Рождествене царевич Алексей находил утешение в ласках чухонской девицы и отсюда бежал за границу, но вскоре был изловлен непреклонным отцом. Это легенда — очень может быть, что дворец Алексея находился вообще не в Рождествене, а поблизости, в Куровицах, — да у Набокова никак и не отозвалась предыстория «очаровательного, необыкновенного дома», напоминающая сюжеты оставлявших его равнодушным английских готических романов, где роковые страсти кипят под сумрачными сводами обветшавших замков. Дом в Рождествене — «шашечница мраморного пола в прохладной и звучной зале, небесный сверху свет, белые галерейки, саркофаг в одном углу гостиной, орган в другом, яркий запах тепличных цветов повсюду», — спустя десятилетия виделся Набокову так остро не из-за того, что настраивал воображать старину, распаляя романтические фантазии: они с юности казались ему смешными. Дом был памятен, потому что с ним сопрягались воспоминания о первой любви. И кроме того — память о Василии Рукавишникове, его необыкновенном владельце.

Исключительно яркий портрет единственного близкого родственника со стороны матери дает в «Других берегах» сам Набоков, не скрывающий изъянов, причуд и странностей этого светского дилетанта, баловавшегося сочинением французских стихов, к которым он придумывал незамысловатую мелодию, чтобы распевать свои меланхоличные романсы под аккомпанемент на рояле. Много натерпевшись в детстве от своего деспотичного отца, Рука — так, затрудняясь выговорить трудную русскую фамилию, обращались к нему многочисленные приятели-иностранцы, в чьем обществе, главным образом, и протекала его жизнь, — нечасто наведывался в Россию. Рука предпочитал жить в купленном им замке на границе Франции и Испании, или отправлялся охотиться на лис в Англию, или устраивал автопробег из Петербурга через пол-Европы. Сказочно прекрасный рождественский дом по большей части стоял пустой; когда появлялся хозяин, начиналось благоустройство парка «с его мхами и урнами, и осенней лазурью, и русой тенью шуршащих аллей, и садом, полным мясистых, розовых и багряных георгин, и беседками, и скамьями», а также дома: было, например, решено положить экзотичный по тому времени линолеум, который Набокову запомнился в виде клеток мрамора.

Все давно расхищено: миниатюры и акварели, фарфор и бронза, коллекция минералов, библиотека на нескольких языках. Осталась только опись, сделанная при реквизиции в 1923 году, после которой особняк передали под общежитие ветеринарному техникуму, находившемуся по соседству, в Выре. Потом там была школа и наконец — правление совхоза. Хорошо, что Набоков об этом не знал и даже не знал, что по иронии судьбы совхоз назывался «Ленинец».

Когда началась Первая мировая, Рука поклялся, что спалит усадьбу, если сюда дойдут немцы (они дошли во Вторую и устроили в его бывшем доме штаб, а отступая, пробовали все взорвать). Через два года он неожиданно умер в лечебнице под Парижем: оказалось, что у него грудная жаба, а было ему всего сорок пять. По завещанию Рождествено и состояние в миллион с лишним отошли любимому племяннику — Владимиру. Тот сразу стал думать, что теперь можно устроить большую экспедицию за бабочками в Среднюю Азию. Но кончался 1916-й. Стало не до энтомологии.

Главка о дяде Руке заканчивается в автобиографии кратким разъяснением, которое уместно привести, чтобы исключить возможные обывательские толкования мотивов, побудивших Набокова занять и до конца жизни сохранить непримиримую позицию по отношению к октябрьскому перевороту: «Мое давнишнее расхождение с советской диктатурой никак не связано с имущественными вопросами. Презираю россиянина-зубра, ненавидящего коммунистов потому, что они, мол, украли у него деньжата и десятины. Моя тоска по родине лишь своеобразная гипертрофия тоски по утраченному детству».

«Вы любите бабочек, господин Набоков», — в каждом втором интервью эта тема возникала неотвратимо, как рок. Такими же предсказуемыми были пояснения интервьюируемого: классификация мелких голубянок на основе устройства органов размножения доставляет ему ничуть не меньшее наслаждение, чем безупречно выстроенная фраза или никем прежде не использованный эпитет. Предположения, что это только игра или чудачество знаменитого писателя, мало-помалу иссякли сами собой, поскольку в разговорах о своих энтомологических штудиях Набоков всегда бывал крайне серьезен. И постепенно перестало удивлять, что в «Твердых мнениях», сборнике его интервью и эссе, фрагмент о природе вдохновения соседствует со статьей о Lycaeides sublivens, перепечатанной из специального бюллетеня, и с заметками, кое-что уточняющими в каталоге североамериканских бабочек профессора Клотса.

Знакомясь с этими набоковскими сочинениями, а в особенности зная, какую важность им придавал автор, трудно не испытать примерно те же чувства, которые у Чехова в «Черном монахе» испытал Коврин, когда Таня Песоцкая заставила его перелистать статьи своего отца-садовода — «О промежуточной культуре», «Еще об окулировке спящим глазком» и прочее. Коврин, принявшись за чтение, ничего не понял и бросил, подумав только, что «должно быть, на всех поприщах идейные люди нервны и отличаются повышенной чувствительностью». В энтомологических писаниях Набокова не встретить любезных сердцу Егора Семеновича выпадов против «ученых невежеств… наблюдающих природу с высоты своих кафедр» и прочее — такие выпады Набоков поберег для литературной полемики с обличениями «патентованных ничтожеств» вроде Элиота, Сартра или Пастернака как автора «Доктора Живаго». Но повышенной чувствительности в этих писаниях сколько угодно.

Стоит Набокову заговорить о бабочках, а особенно о состоянии охотника с рампеткой, которому улыбнулась удача, как из-под его пера нескончаемым потоком льются слова об упоении, волшебных ощущениях, «безумной, угрюмой страсти» или «ужасной муке», когда упущена какая-нибудь необыкновенная аглая или тэкла. Читая такие описания, в которых эмоциональность, случается, выходит из берегов, профанам остается, подобно Коврину, заключить: «Вероятно, это так нужно».

Лишь упоминавшееся интервью французскому телевидению (оно было дано за два года до смерти Набокова) содержит иную ноту: «Охота на бабочек — это совсем не весело. Это очень печально».

В детстве и годы спустя — в эмиграции, в Америке — Набокову так не казалось. Охотничий пыл пробудился в нем рано (это было наследственным, судя по автобиографии, где описано, как отец, при всех обстоятельствах невозмутимый, врывается с искаженным лицом, чтобы, схватив сачок, метнуться в сад) и сохранился навсегда. В угодьях недостатка не ощущалось: были огромный вырский парк и окрестные леса, куда, встав спозаранку, юный ловец уезжал на велосипеде и, оставив машину где-нибудь под знакомой березой, дальше, преследуемый оводами, изводимый комарами, пробирался через чащобы и болота пешком. Изловленные желтянки и белории потом занимали подобающее место в коллекции, подобранной в строгом соответствии с учеными описаниями, вычитанными из пухлых томов. Это увлечение грозило принять маниакальный характер, и даже в автобиографии, писавшейся десятки лет спустя, когда Набоков имел все основания смотреть на себя как на энтомолога-профессионала (безумно гордясь тем, что есть открытые и описанные им бабочки, которые в каталогах фигурируют с пометой nabokovi), распознаваемы отзвуки его детской одержимости. Иначе перо не вывело бы строку про «трепетную грудку… сверкающего маленького мертвеца», вызывающего любование собирателя, который, пустив в ход пальцы, пропахшие бабочками, высвобождает труп из складок сетки.

Серьезно заниматься бабочками он начал в Кембридже, слушая курс зоологии (вскоре, правда, им оставленный), а профессией эти занятия стали в Америке, осенью 1940 года, вскоре после прибытия в Нью-Йорк. Сначала Набоков стал сотрудником Американского музея естественной истории, крупнейшего в мире, затем, год спустя, начал безвозмездно сотрудничать с Музеем сравнительной зоологии Гарварда: в обоих музеях теперь имеются собранные им коллекции. Они собирались год за годом по всей Америке; каждый экземпляр укладывался в специальный конвертик с пометками типа «По пути к Терри-Пик от 85-й автострады, близ Леда, на высоте 6500–7000 футов, в Блэк-Хиллс, Южная Дакота, 20 июля 1958». В этих конвертиках, заполнивших жестянки из-под лейкопластыря, бабочки сохраняются много лет. После поимки их предстояло размягчить и расправить, поместив в коллекцию: на соответствующее место в соответствующий разряд.

Эта деятельность продолжалась и в Швейцарии, до последних лет жизни Набокова. В сезон охоты он ежедневно покрывал пешком расстояние в десять, а случалось, и в пятнадцать миль, никогда не принося ловлю бабочек в жертву писательству. Каким образом одно дело сочеталось у него с другим, вроде бы ничего общего не имеющим с энтомологическими дерзаниями, не раз пробовал объяснить он сам, всего удачнее — в «Других берегах».

Там говорится, что истинный любитель и собиратель бабочек никогда не примет на веру «естественный подбор» и «борьбу за существование», как они описаны утилитарно мыслившим Дарвином. На самом деле защитные уловки, разнообразие форм, окраски и поведения доведены до такого совершенства, что оценить этой изощренности не в состоянии мозг гипотетического врага. Подобная изощренность сродни искусству. Природа, какой она открывается ловцу бабочек, — восхитительный, совершенно «бесполезный» обман. Искусство — тоже.

О его «бесполезности», подразумевая свободу от обязательств служить передовым начинаниям, которые сами по себе могут быть в высшей степени достойными, первым заговорил, отвергая любые компромиссы, Оскар Уайльд. И та же мысль с разными оттенками варьировалась в культуре рубежа столетий, включая русскую, которая, говоря словами Блока, покинула пустоши филантропии и прогрессивности, кое-что там попалив, хотя пламя «перекинулось за недозволенную черту». Тут был явный вызов традиции, преобладавшей в оптимистически настроенном XIX веке, который воспринимал искусство прежде всего — если не исключительно — под знаком его общественного значения и морального долга. Вот какую трактовку искусства старались оспорить, восторгаясь самоценной сложностью и красотой природы, создавшей — ну хоть драгоценных бражников, похожих на розово-оливковых колибри с длинным хоботком. Или, как Блок, рассуждая о русских денди и о самом явлении дендизма, бросившего вызов духу «гуманностей» и «полезностей», которым пропиталась атмосфера XIX века.

Но, отвергая его заветы, отворачиваясь от его литературы — западной литературы, в которой господствовали «невыносимые посредственности» — Бальзак, Стендаль, Золя, а исключение составил один Флобер (да очень выборочно прочитанный Диккенс), Набоков в каком-то смысле оказывался и вполне законным наследником этой литературы, как раз если подразумевать его понимание общности, существующей между собиранием бабочек и занятиями искусством. Мандельштаму, который пристрастно оценивал литературу этого века, и уже не только западную, как свидетельство безнадежного упадка, а его небо называл «удивительно беззвездным», принадлежит, однако, очень ценное наблюдение, выделившее как коренную ее особенность «большую и серьезную новизну формы». Новизна создается откровенным тяготением скорее к документу, чем к вымыслу: живописности противопоставлен прозаизм, красноречие изгнано, оно ничто перед «золотой валютой фактов». Литература становится серийным разворачиванием признаков, в ней постоянно происходят приливы и отливы достоверности, она нечто вроде гигантской картотеки. От писателя, точно от биолога, требуется особое зрение: как у хищной птицы — «то он превращается в дальнобойный бинокль, то в чечевичную лупу ювелира».

Замечательно, что эти мысли, рассыпанные по разным текстам Мандельштама, сведены воедино в статье, посвященной Дарвину. Тому Дарвину, которому Набоков, мимоходом упомянув о его учении, приписал «грубый смысл», а Мандельштам, напротив, «революционность содержания, новизну мысли» и новую оптику восприятия: она, по логике поэта, сделала дарвиново «Происхождение видов» событием в литературе, соразмерным гётевскому «Вертеру». Причем эта революционность и новизна для Мандельштама прежде всего в том, что было покончено с «телеологическим пафосом», то есть с поисками целесообразности и непременных практических приложений, без которых картина мира прежде считалась неполной или даже ошибочной. С иронией отзываясь о «борьбе за существование», Набоков, однако же, практически повторяет мандельштамовские идеи, которые, впрочем, он едва ли мог знать, поскольку газета «За коммунистическое просвещение» от 19 апреля 1932 года со статьей «Вокруг натуралистов» скорее всего отсутствовала в библиотеке Корнеллского университета, где он работал, когда писалась автобиография (а дополняющие эту статью заметки «Литературный стиль Дарвина» появились в печати лишь в 1968 году). Речь, однако, не о приоритетах, а о схожести основных принципов: «бесполезность», восхитительная самоценная сложность природы, по-настоящему понимаемая лишь человеком, вступившим с природой, по слову Мандельштама, «в отношение военного корреспондента… которому удалось подсмотреть событие у самого истока». Лишь по наивности, по самонадеянности литератор мог бы позволить себе отмахиваться от наблюдений такого корреспондента, раз этот «отчаянный репортер» не писатель, а натуралист. Мандельштам был убежден, что «элементы искусства неутомимо работают и здесь и там». Набокову, всю жизнь соединявшему в себе энтомолога с художником, это утверждение должно было бы показаться аксиоматичным.

С Мандельштамом его многое связывало: оба петербуржцы, и как поэты — приверженцы родственных принципов («танец вещей, являющихся в самых причудливых сочетаниях»). Оба тенишевцы. Правда, Мандельштам был в Тенишевском училище гораздо раньше, чем Набоков, и знакомы они не были. Вообразив невозможную их встречу в рекреационном зале учебного корпуса или на заседании какого-нибудь из многочисленных кружков, которыми славилось это учебное заведение (Набоков их никогда не посещал, презирая происходившие там чтения «исторических рефератов» с либеральным душком), нельзя не пожалеть, что встреча не состоялась: верность тенишевскому братству Набоков хранил всю жизнь, с одним из его последних представителей, жившим в Израиле Самуилом Розовым, переписывался еще и в 70-е годы. Но к тому времени, как домашний шофер впервые привез его по Невскому и Караванной на Моховую, Мандельштам, который был восемью годами старше, успел съездить в Париж и провести два семестра в Гейдельберге, напечатался в «Аполлоне», о чем мечтали все молодые поэты, и был представлен столичному интеллектуальному сообществу на легендарной башне Вячеслава Иванова.