Станислав Зарницкий

Чичерин

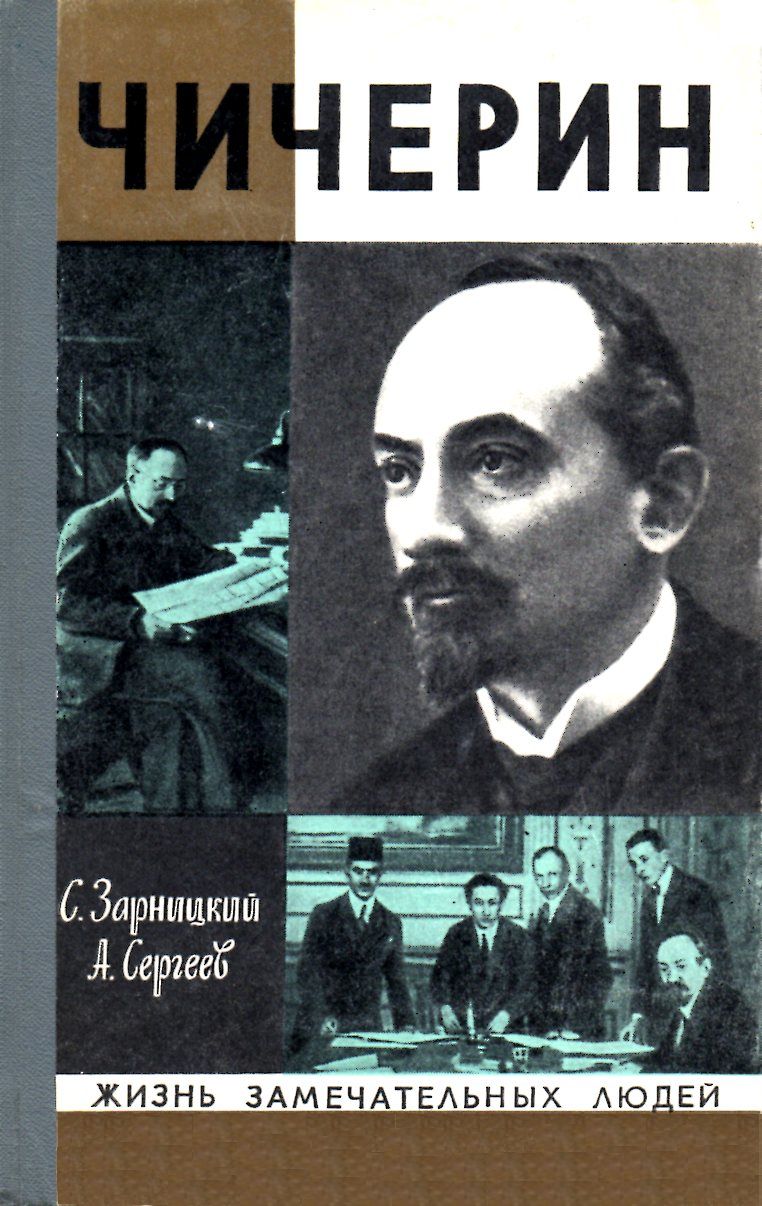

Авторы приносят глубокую благодарность родственникам Георгия Васильевича Чичерина: |Н. Д. Чичериной| и А. В. Чичерину, его ближайшим помощникам и сотрудникам НКИД СССР |С. И. Аралову|, |И. И. Левину|, |Б. И. Короткину|, Б. И. Козловскому, Я. Ю. Клявиню, А. Г. Умблия, а также заместителю начальника Историко-дипломатического управления МИД СССР А. А. Маслакову и сотруднице управления Л. И. Трофимовой за их неоценимую помощь в работе над книгой о народном комиссаре иностранных дел СССР Георгии Васильевиче Чичерине.

«Родившись в отличной буржуазной семье, — уверяла 18 апреля 1922 года французская газета «Либерте», — Грегуар Чичерин с самых ранних лет увлекся коммунизмом и даже совершил в сопровождении верного слуги паломничество в Сибирь. Возвратившись оттуда, он поступил в министерство иностранных дел, где уже работал его родной брат Баба. Царь весьма заинтересовался пылким молодым Чичериным и сделал его государственным советником. Вскоре Чичерин перевелся в Лондон, где подал в отставку. Это событие было в свое время горячо обсуждаемо в Санкт-Петербурге. Говорили, что Чичерин продал одной иностранной державе секретные документы. Справедливость требует отметить, что это была неправда и что Чичерин был вынужден уйти, ибо полиция царя открыла, что он раздавал политическим эмигрантам свои доходы. Отсюда видно, какого опасного противника мы имеем в лице Чичерина».

И не такие еще сочинения гуляли по свету об этом человеке. В них редкие слова правды затмевала преднамеренная ложь. Кем же в действительности был он?

Род Чичериных — старинный дворянский, не захудалый, предки не размотали его богатства.

Некий игумен Воейков собрал достоверные известия об «историческом родословии благородных дворян Чичериных» и поведал миру об их деяниях.

«Афанасий Чичерин природою итальянец, — писал игумен, — в 1472 году выехал с Греческою Царевною Софиею Фоминишною, дщерию Фомы Палеолога Деспота Морейского, племянницею родною Царям Греческому Иоанну и последнему Константину Мануиловичам Палеологам, которая была в супружестве с Великим Князем Иоанном Васильевичем Всероссийским». И чем дальше, тем больше сливалась история Чичериных с историей дворянской России. Из их среды вышли многие известят генералы, дипломаты, губернаторы. Династия Романовых утвердилась не без их участия: в 1611 году думный дьяк Иван Иванович Чичерин в числе прочих подписался под грамотой об избрании на российский престол Михаила Романова.

Петр I, жалуя Федору Чичерину новую вотчину, приказал «на ту вотчину… ему дати сию НАШУ Царскую жалованную Грамоту за НАШЕЮ Царскою красной печатию, на память в предбудущим рода его, что он за мужественное свое и храброе в воинских делах стояние сию НАШУ Царскую милость получил, и чтобы впредь, на его службы смотря дети его, внучата и правнучата и кто по нем его роду будет, также за веру Христианскую, и за Святыя Божия Церкви, и за всех Великих Государей, и за свое отечество стояли крепко и мужественно…»

Дед Георгия — тамбовский помещик Николай Васильевич Чичерин в 1837 году купил имение — село Караул в Кирсановском уезде, в живописной местности на берегах реки Вороны; здесь несколько позже собиралась тамбовская знать; с Караулом тесно связана судьба Георгия Чичерина.

Широкую популярность Чичериным принесла деятельность дяди Георгия — Бориса Николаевича. Это его историк В. Соловьев назвал наиболее образованным человеком не только среди русских, но, может быть, и среди многих европейцев.

Борис Николаевич прославился своими либерально-монархическими взглядами. Приверженец Шеллинга и Гегеля, он вместе с Шевыревым, Катковым и Давыдовым возвеличивал царскую монархию и оправдывал привилегии дворянства. Позже его наследие стало идейным оружием кадетов и черносотенцев. Как сотни раз до этого в истории, эпигоны и здесь разрушили «рациональное зерно» учения, превратив многие его основные положения в прямую противоположность.

Они постарались забыть, что Б. Н. Чичерин позволял себе выражать недовольство, а в ряде случаев и несогласие с дворянскими консервативными порядками. Он даже проявил огромную для того времени смелость: в 1858 году приехал в Лондон к Герцену. Правда, эта встреча привела лишь к тому, что после нее идейные противники стали личными врагами.

Б. Н. Чичерин не был революционером ни по слову, ни по духу, однако среди либералов, верноподданных его величества, он пользовался репутацией преследуемого и гонимого. Гром аплодисментов раздался в 1868 году, когда он хлопнул дверью Московского университета, заявив, что совесть и честь не позволяют ему оставаться долее в стенах учебного заведения, где главней добродетелью считается лишь слепое почитание властей. Разгневанный профессор покинул Москву и уединился в своем родовом имении.

Вскоре сюда прибыл вместе с семьей и его брат Василий Николаевич.

Жизнь обошлась с ним весьма круто. Этот светский лев, блистательный дипломат неплохо начал свою карьеру. Когда его брат встречался в Лондоне с Герценом, Василий Николаевич уже был секретарем русской дипломатической миссии в Пьемонте.

В 1859 году на борту русского корабля, прибывшего в генуэзский порт, он обвенчался с Жоржиной Егоровной Мейендорф, внучкой графа Штакельберга, участника Венского конгресса. Жена не только принесла дому приданое, на и способствовала установлению важных связей с петербургским светом. Прошло немного времени, и Василий Николаевич Чичерин уже советник русского посольства в Париже. Началось многообещающее восхождение на вершины дипломатической службы.

Увы, вскоре все неожиданно изменилось.

В Париже Чичерин свел знакомство с издателем газеты «Ля Насьон» Дюпоном. Тот обязался за известную мзду публиковать русскую информацию. Но сотрудничество длилось недолго. Дюпон прогорел. Конкуренты разорили его, и тогда он решил отыграться на столь легкомысленно положившемся на него русском советнике.

Напрасно посольство пыталось отмежеваться от ловкого газетчика, замять неприятный для него инцидент. Суд департамента Сены, куда обратился Дюпон, признал Чичерина совладельцем газеты, а следовательно, и соответчиком. С Дюпоном нужно было разделить не только долги, но и позор. Парижские аристократы, прежние друзья были шокированы, они с презрением отвернулись от Чичерина, теперь его избегали. Дипломат без связей — это уже не дипломат.

И именно в эти дни происходит ссора с двоюродным братом жены, окончившаяся грубым оскорблением Василия Николаевича. Дворянская честь требовала смыть позор кровью, но — ужас! — Чичерин, сославшись на свои религиозные и моральные принципы, отказался от дуэли. Через несколько дней он подал прошение об отставке.

Отставка была принята незамедлительно, министерство иностранных дел Российской империи не нуждалось в людях, «запятнавших свою дворянскую репутацию».

Василий Николаевич вместе с женой и старшим сыном Николаем, родившимся в Париже в 1865 году, уехал в Россию.

Летом 1872 года Василий Николаевич со всей семьей гостил у брата в родовом имении Караул. Здесь и родился Георгий Чичерин.

Однажды, уже будучи наркомом иностранных дел, Чичерин полуиронически, полусерьезно заметил:

— С самого рождения я начал отделять официальную сторону от фактической…

Для этого замечания имелось веское основание. При крещении полуграмотный, к тому же еще глуховатый священник, вконец растерявшийся оттого, что ему приходится иметь дело с отпрыском знатнейшей дворянской фамилии, не расслышал день рождения младенца. Переспросить побоялся и после недолгого замешательства записал: 20 ноября (по старому стилю), а не 12-го, как это было на самом деле, у дворянина Василия Николаевича Чичерина и его супруги Жоржины Егоровны родился сын, нареченный Георгием. Позже ошибку заметили, но решили не исправлять, сочтя ее малозначащей.

С малых лет Георгий был предоставлен самому себе, часто бывал в обществе взрослых, жадно прислушивался к их разговорам, многое запоминал. «Я рос среди всевозможных воспоминаний из дипломатического мира… — писал он в своей автобиографии. — Политические настроения в семейной среде были либерально-оппозиционные, и я с детства привык к тому, что правительство надо ругать».

В тот период в России все более и более ощущалось наступление новой эпохи: на смену крепостничеству неотвратимо шел капитализм. Его вторжение невозможно было остановить ни речами об особом славянском пути развития России, ни феодально-изуверскими мерами правящей верхушки. Рушился старорусский патриархальный уклад. В соломенном краю заблестели железные крыши на хоромах лавочников и деревенских богатеев, гудки заводов заглушали перезвон церковных колоколов, ложились в российские дали стальные рельсы железных дорог.

А в тамбовском доме Чичериных пытались этого не замечать. Здесь жили прошлыми, обветшалыми понятиями либералов. Жоржина Егоровна ходила «в народ», проповедовала мистическое учение сектантов-пашковцев, раздавала беднякам деньги, брошюрки с немудрящими проповедями о спасении заблудших душ.

Чичерины были настолько ревностными участниками секты, что удостоились персонального осуждения со стороны официального мракобеса Феофана Затворника.

В памяти Георгия надолго сохранились сцены встреч пашковцев в доме родителей. Они буйно ругали попов, злорадно смеялись над иконами, громко распевали свои стихи, горячо молились и произносили длинные, непонятные для Георгия проповеди. Приходили и священники. Они призывали забыть ересь и вернуться в лоно православной церкви.

Родители Георгия слыли филантропами. В селе Покровском они открыли сельскую школу и пункт врачебной помощи. В школе несколько позже начала работать молодая учительница Наталья Дмитриевна. Со временем она стала женой и верный другом старшего сына Чичериных. Георгий всю жизнь относился к ней с большим уважением. И брат Николай, и она были для него самыми близкими людьми, которым он доверял сокровенные свои мысли, особенно в последние годы жизни.

Мрачная обстановка в семье внесла в душу мальчика много грустного. Он рос застенчивым, замкнутым, мечтательным.

— В детстве у меня было детство, — сказал однажды советский дипломат Боровский.

— В детстве у меня не было детства, — мог бы сказать Георгий Чичерин.

Георгий мог часами перебирать старые дипломатические документы, которые его мать хранила как семейные реликвии. И когда он научился читать, то с увлечением перечитывал всевозможные мирные трактаты. Они не казались ему скучными чиновничьими творениями, его богатое воображение рисовало сочные картины дипломатических сражений. Он рылся в энциклопедиях, упивался книгами.

В них ему открывался чудесный, новый мир. Георгий любая мечтать, и порой вымысел так переплетался с правдой, что он сам начинал верить в свои фантазии, А еще Георгий полюбил музыку, ставшую верной спутницей всей его жизни.

Скучно зимой в Тамбове. Пустынные улицы утопали в сугробах. Георгий с нетерпением ожидал наступления весны. Лето семья Чичериных проводила в селе Покровском Козловского уезда. Часто бывали и в Карауле у дяди Бориса, и в богатом имении Нарышкиных. (Сестра Василия Николаевича была замужем за потомком, древнего боярского рода Э. Д. Нарышкиным.) Их хорошо принимали, но Василий Николаевич тяготился родственниками: ему казалось, что своим гостеприимством они подчеркивают жалость к нему и унижают его.

Жоржина Егоровна часто ходила в соседние деревни, иногда брала с собою Георгия. И везде «благодетельнице» жаловались на свои нужды, ее произведи слушали рассеянно, из одного почтения. В 1877 году Александр II запретил пашковцам проповедовать их учение, но они, в том числе и Жоржина Егоровна, тайно продолжали свою, деятельность. Георгий знал, что мать занимается чем-то запретным, и поэтому путешествия с ней приобретала таинственный, привлекательный характер.

Георгий внимательно прислушивайся к разговорам. Жалобы, мужиков надолго сохранились в его отзывчивом сердце. Он рано стал понимать, что на земле много горя и страданий, что беды бывают не только в книгах.

Русско-турецкая война заставила забыть пашковскую филантропию. Газеты захлебывались от верноподданнических чувств, славили царя-батюшку. Купцы и дворяне жертвовали деньги; русские солдаты просто, буднично проявляли неподдельный героизм. Герои Шипки и Плевны — рабы его величества императора всероссийского — вызволяли из турецкого рабства своих братьев — болгар.

Василий Николаевич в эти дни совсем преобразился, он готовился идти на фронт: если и будет пролита его кровь, то не бесцельно, во имя каких-то средневековых предрассудков, как того требовала дворянская «честь». С тех пор, как он, оскорбленный, отказался от дуэли, в Тамбове на него смотрели как на жалкого труса. Наконец представлялся случай опровергнуть наветы клеветников, покончить со всеми оскорбительными сплетнями.

Василий Николаевич добровольно записался в Красный Крест. Семья со слезами проводила его на фронт и теперь с нетерпением ожидала вестей, потянулись дни, полные мучительной тревоги.

Но вот война кончилась, был подписан Сан-Стефанский договор. Дипломаты в расшитых золотом мундирах разделили то, что завоевали люди в грубых солдатских шинелях.

Регулярные части загнали в казармы, добровольцев и калек отпустили по домам. Первых победителей встречали с оркестрами и цветами, затем все стало будничным, победителей никто уже не встречал, кроме их близких. Вернулся домой и Василий Николаевич. Но от его восторженности не осталось и следа. Он почти ничего но рассказывал, стал еще более нелюдимым.

Здоровье было подорвано, болезнь подтачивала силы, редкий душевный подъем сменялся стойкой апатией.

Тем временем два событии потрясли полусонный Тамбов. В марте 1881 года пришла ошеломляющая новость: «злодеи» убили «царя-освободителя» Александра II. В церквах служили молебны. Либералы тряслись в страхе, ожидая крутых мер. Доходили вести об арестах, о замене одних чиновников другими, о чистке в С.-Петербургском университете. Новый император твердо забирал бразды правления в свои руки.

В середине ноября другая новость: из Петербурга прибыл специальный курьер, его императорское величество Александр III повелел Нарышкину прибыть в Петербург; высочайшим указом он назначен обер-гофмаршалом императорского двора.

Нарышкины и раньше пользовались в Тамбове большим почетом, теперь перед ними стали гнуть спину даже те, кто быта им ровен. Благосклонности Александры Николаевны Нарышкиной, родной тетки Георгия, новоиспеченной статс-дамы государыни императрицы, домогались многие. Тамбовский свет сменил гнев на милость: людей с такими родственниками, как у Чичериных, нельзя презирать. Однако Василия Николаевича уже ничто не интересовало; его болезнь резко обострилась. Он полагал, что роль его сыграна.

Для Чичериных наступила тяжелая зима 1882 года.

Василий Николаевич Чичерин, отставной советник русского посольства в Париже, потомственный дворянин, участник русско-турецкой войны, умер от туберкулеза на 53-м году жизни.

Георгию шел десятый год. Смерть отца, отвергнутого обществам человека, навсегда осталась в его памяти. Отец был строг, но он был справедлив. При жизни дети мало интересовались его делами, после смерти часто вспоминали о его нелегкой судьбе, и порой им было мучительно стыдно, что они так мало ласковы были с ним.

Прошел год. Сданы вступительные экзамены, и вот в ясный осенний день Георгий вместе с матерью в первый раз идет в гимназию. Детство кончилось, началась пора новой жизни.

Георгий не сразу вошел в гимназическую семью. Он долго присматривался к своим товарищам, сторонился и побаивался их.

Боялся он и учителей. Они казались ему грозными и всевидящими. Когда его вызывали к доске, он конфузился и заикался от волнения. Но прошли первые недели, и Георгий начал привыкать.

Как интересны были уроки русского языка! Заслуженный преподаватель П. В. Десницкий первый открыл перед Георгием красоту родного языка и русской литературы. Дома у Чичериных говорили больше о западной, точнее — о французской литературе; домашняя библиотека была сплошь из французских книг.

Русскую литературу Чичерины считали слишком молодой, чтобы видеть в ней что-либо значительное. Исключением пользовался лишь Пушкин, да с некоторым почтением отзывались о Тургеневе, и то потому, что считали его западником. Даже Лев Толстой здесь ценился только за проповеди сострадания к ближнему.

В гимназию Георгий пришел более подготовленным, чем его сверстники, но ему мешала застенчивость.

Во втором классе после рождественских каникул по предложению Десницкого в гимназии началась бурная подготовка любительского спектакля. Преподаватели упорно натаскивали «артистов», в их числе отличников — Чичерина, Тихого, Ясмана.

Накануне Георгий ужасно волновался, с постели встал, когда за окном еще была морозная ночь. В гимназию прибежал раньше всех.

Но все случилось как-то само собой: не обращая внимания на зал, Георгий с двумя мальчиками бодро читал басни Крылова. В зале бурно хлопали.

В тот год Георгий стал первым учеником и в третий класс перешел с наградой первой степени. Он начал преодолевать свою робость, преподаватели все чаще восторгались его начитанностью, умением находить ответы на трудные для его возраста вопросы.

В день столетия тамбовской гимназии — 20 февраля 1886 года в классах читали ее историю, написанную Десницким. В честь этого дня состоялось второе литературное утро. На нем Георгий читал пушкинскую «Полтаву». Оттого ли, что он повзрослел, или оттого, что был влюблен в историю, но читал он с увлечением, без следа всегдашней робости.

Весной того же года вдова Чичерина вместе с детьми навсегда покинула Тамбов, чтобы дать детям возможность продолжать учебу в столице.

Петербург! Для Чичерина он стал городом поисков истины и смысла жизни. «Самые неизгладимые из воспоминаний были порождены старым Петербургом, той лабораторией, где я сформировался со всеми своими мыслями и стремлениями и где все грандиозные и неисчислимые противоречия нашей эпохи меня обступали, — писал он позже. — Его дома и улицы, его небо и широкая Нева — все это стало как бы частицами меня самого. Нет в нем уголка, который не был бы мне близок».

Приехавшего из провинции четырнадцатилетнего мальчика Петербург поначалу привел в восхищение. Но ненадолго. И вот уже прошли первые радости. Георгий все больше чувствовал, как многоэтажная громада домов давит его, он стал казаться себе маленьким и затерянным в каменных дебрях этого холодного города.

В гимназии, куда отдали Георгия, учились дети петербургских чиновников. Георгий сторонился их шумных компаний, уединялся и по-прежнему много читал.

Не миновала стен гимназии политическая жизнь. Многие гимназисты были тесно связаны со студентами, жадно прислушивались ко всему, что происходило у старших товарищей. Увлекались гневными проповедями Льва Толстого, а кое-кто уже читал запрещенные труды социалистов.

9 мая 1887 года в гимназии царила необычайная тишина. Старшеклассники разговаривали шепотом, ученики младших классов испуганно молчали; газеты сообщили, что накануне были повешены участники покушения на царя — Генералов, Андреюшкин, Осипанов, Шевырев и Ульянов.

Невольно возникло сомнение: справедлив ли царь, не ложны ли похвалы, щедро расточаемые ему? Было над чем задуматься, ведь люди не идут на смерть ради пустяков. И Георгий углубляется в исторические книги. Он ищет ответы на вопросы жизни. Часто посещает дом бабушки Мейендорф. Подвижная остроумная старушка любила рассказывать о прошлом. Она раскрывала перед внуком закулисные хитросплетения дипломатии, о чем нельзя было прочитать ни в одной книге. Он любил ее и делился с нею своими мыслями. Под ее воздействием Георгий откладывает в сторону Костомарова и вновь погружается в историю древнего мира. Он видит, что прошлое полно героических страниц борьбы народов против тиранов. Позже многие знакомые Чичерина поражались энциклопедичностью его знаний. Но мало кто знал, что юношеские годы прошли у него не в шумных забавах и развлечениях, а в настойчивом систематическом труде и бесконечных поисках истины.

Книжный мир туманных идей и реальный мир не существовали отдельно друг от друга. Они находились в повседневных столкновениях. Было два Петербурга; один — веселый, бездумный, залитый огнями, прикрытый романтической дымкой грез; другой — город мрачных трущоб и бедных рабочих окраин. Последний все больше давал о себе знать. «Ужасы жизни городской бедноты производили на меня подавляющее впечатление», — писал Чичерин.

Он бродил по городу. Тянули к себе тенистые парки, водные просторы. Здесь находил он отдых и обретал веру в жизнь. «Мне помнится, как сегодня, Петровский парк, куда я ходил весной подростком, — там было озеро, бледно сверкавшее серебристым серым цветом в белые ночи. Час за часом я сидел над этим магическим зеркалом, и жизнь казалась такой огромной и такой манящей, и будущее казалось таким чудесным. С такой же яркостью вспоминаются мне жаркие летние дни на Малой Неве, где все объято трудовой гармонией и жизнь кипит на реке; часами я сижу и смотрю на эту яркую трудовую жизнь, и все пышет зноем, придающим особую страстность кипящему человеческому труду».

Георгий не бросает музыку. Она пробуждала силы, уводила в героический мир. Особенно нравился Вагнер. В то время молодежь приветствовала его за смелый отказ от традиций немецкой классики, за новаторство, за глубокий психологизм. Старшее поколение отрицало Вагнера. В 1889 году в Россию прибыла немецкая труппа Ноймана. Вагнеровское «Кольцо Нибелунгов» в ее исполнении потрясло Георгия. «Валькирия» стала его любимейшей оперой.

«Я пережил совсем молодым человеком расцвет вагнерианства, и я помню, как руководящие компетентные вагнерианцы объясняли: «Во время исполнения вагнеровской музыкальной драмы вы должны смотреть на сцену и не должны слышать музыку, вы должны ее чувствовать, но не должны ее слышать, вы должны целиком отдаваться зрелищу». Эту именно концепцию теперь отвергают с негодованием, и я ее отвергаю с негодованием» — так писал Чичерин в своей последней работе о Моцарте, вспоминая жаркие споры, которые приходилось выдерживать поклонникам музыки Вагнера. «У Вагнера всегда океан бытия, необуддизм, все индивидуальное тонет, и нет легкости, все стопудовое». В музыке Вагнера он увидел ослепительно яркое изображение непокоренных бунтовщиков.

Прямота характера, решительное, бескомпромиссное отстаивание своих взглядов, горячая убежденность, что в основе человеческих отношений должна находиться лишь правда, отвращение ко лжи, пошлости и лицемерию отталкивали его от многих сверстников. Самая ничтожная фальшь рушила зарождающуюся дружбу. И он был очень одинок.

В 1891 году Чичерин блестяще закончил гимназию с золотой медалью.

Георгий не колебался в выборе дальнейшего пути. Он твердо избрал историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, ибо история и литература стали для него призванием.

В университет он пришел тогда, когда из него беспощадно изгоняли непокорных. Уволились некоторые профессора и преподаватели, не пожелавшие смириться с репрессиями после событий 1 марта. Пришло новое начальство, увековечившее себя тем, что первым делом распорядилось переоборудовать студенческую библиотеку-читальню в ватерклозет, закрыло студенческий буфет: усердные царские чиновники пытались выветрить бунтарские дух из стен университета. Но драконовские меры вызвали возмущение студенческой молодежи. В эту бурную университетскую жизнь с головой окунулся Георгий. Многое было непонятно ему. Он пытался разобраться во всевозможных течениях общественной жизни, определить рациональное зерно истины в каждом явлении и страстно увлекся науками. «Я, — писал Чичерин, — жадно впитывал разнообразнейшие научные впечатления, изучал языки вплоть до ирландского, древности вплоть до иероглифов и клинописи, восточные литературы, слушал юристов, некоторых естественников, политическую экономию».

И все это сверх программы, по собственному почину.

Чичерин с большой теплотой вспоминал огромный тихий зал публичной библиотеки, где провел не день, не неделю, а годы. «Выходим оттуда, — писал он, — и так бодро идем по морозной улице, когда кругом огни и огни, и энергия жизни, и энергия мысли оживляет все существо, так что кровь быстрее течет по жилам. Сколько мыслей, сколько исканий, какие призывы и к далеким горизонтам, и к близкой борьбе. Тут рядом, в двух шагах, ужасные мрачные недра старорежимного быта, скорбные, мрачные переулки и грязные дворы с пьяным угаром и членовредительством. Но тут же, на грязной, оплеванной лестнице, за кожаной дверью, маленькая комната, где шумные споры, где новые горизонты открываются взорам».

Студентов интересовали и глубоко волновали литература, музыка, новые теории и идеи, все обсуждалось, все оценивалось категорически, безоговорочно. В 1893 году, на втором курсе, Георгий знакомится, а потом близко сходится с будущими художниками Грабарем и Рерихом, а также с Щербиновским, который был признан самым ярким талантом Академии художеств.

Друзья часто собирались у Щербиновского, где музицировали, спорили о живописи. Здесь же довольно решительно порицали казенные порядки и часто переходили к смелой критике царского самодержавия. Не без воздействия Щербиновского у Георгия все больше и больше появлялось друзей из числа оппозиционно настроенной молодежи. К сожалению, правильно понимать окружающую действительность мешало многое, и в том числе дружба со студентом Никольским, который увлек его идеями Шопенгауэра и Ницше.

В ницшеанской проповеди сильного человека, стоящего над обществом, виделось требование быть сильным и гордым, мужественно смотреть правде в лицо, искать ее, хотя бы она несла с собой и страдания. Человек не должок жить без цели, жизнь осмысленна, когда имеется благородная цель. Эти идеи и привлекли молодого Чичерина, поэтому в более поздние годы своей жизни он защищал «своего» Ницше от фашизма.

Не мог стоять Георгий в стороне от горячих споров и о судьбе России. Он увлекался семинарами преподавателя Свешникова, который позволял студентам вольно высказывать свои взгляды. Сентиментально-утопическое отношение Чичерина к крестьянству в этот период было настолько сильным, что задержало его эволюцию к марксизму, и он примкнул к тем, кто отдавал предпочтение народникам.

Впервые о рабочем движении Георгий узнал из лекций преподавателя А. А. Исаева. Но эти лекции не давали ответа на волнующие вопросы о правде жизни. И он настойчиво ищет эти ответы.

Перечитал Белинского, Добролюбова, Чернышевского — с них начался его трудный путь в революцию.

1 мая 1894 года он пишет: «Слишком мучительно жажду существенного в жизни, настоящей, высокой жизненной цели, которой бы всем пожертвовал… Я предпочел бы несчастную жизнь с истинными страстями тому серому филистерскому существованию, к которому меня вело мое расслабляющее воспитание матушкиного сыночка и изнеженного барчонка… Читать (например) Белинского так завидно и горько, когда сам погружен в этот мелочный водоворот своего глупого эгоистического «я». Я не могу жить так, просто без смысла».

Однако этому еще мешало многое, и прежде всего дворянское происхождение. Груз традиций, воспитание и весь уклад жизни — все угнетало, давило, и этот тяжелый груз трудно было сбросить с плеч.

На каникулы Георгий уезжал в Покровское или в Караул. Здесь отдыхал от петербургской суеты. Встречался с дядей Борисом Николаевичем. Часто плавный ход их бесед прерывался горячими спорами. Борис Николаевич упорно не хотел видеть, что его либерализм смешон и никак не может удовлетворить племянника.

Каждый раз Георгий возвращался в Петербург повзрослевший, с новыми планами. В его отношениях к людям появлялось нечто новое, что заставляло искать уже иных товарищей.

К концу университетского курса Чичерин категорически отказался от идеи индивидуального бунтарства, которая еще совеем недавно казалась ему идеальной. Он сблизился со студентами-революционерами, у него появились среди них хорошие, верные друзья.

Политика увлекла его. В 1895 году Георгий впервые принял участие в «студенческих беспорядках», правда, степень этого участия была еще так незначительна, что он не попал даже в полицейские списки.

В числе его друзей оказался молодой человек по имени Нарбут. Они часто встречались, вели разговоры о музыке, литературе и театре. Но больше всего обсуждали волнующие проблемы жизни. Нарбут, который окончил университет, а затем и Военно-медицинскую академию, был высокообразованным человеком, он поверил в Чичерина и однажды после одной из бесед искренне воскликнул:

— Вам предстоит великое будущее, и ваши гениальные дарования когда-нибудь проявятся в мировом масштабе!

Профессора прочили Чичерину карьеру ученого, товарищи восхищались его способностями, но он колебался, часто его мучили сомнения, терялась вера в свои силы: не видя перспектив, он впадал в уныние.

Последний курс университета был едва ли не самым тяжелым в духовной жизни Георгия. Он вновь перечитывал Нищие, заноем читал Достоевского, но не находил удовлетворения.

Чичерина все раздражало. В одной из письменных работ он резко раскритиковал профессора истории Платонова за его консервативные взгляды. Тот сильно обиделся, коллеги поддержали его, и стало ясно, что дверь на кафедру русской истории плотно захлопнулась.

В мае 1895 года Георгий Васильевич Чичерин предстает перед историко-филологической комиссией при Санкт-Петербургском университете для сдачи государственных экзаменов. Греческий и латинский языки, русская история, древняя история, история средних веков, новая история, история церкви, история славян и история новой философии — по всем предметам получены высшие баллы. Чичерин удостоен диплома первой степени.

Летом Георгий заслуженно отдыхал, а осенью по настоянию родственников выехал за границу. Все думали, что он набирается там здоровья, а Георгий посещал театры, музеи, ходил на концерты, накупил массу книг и читал их в поездах, в отелях, часто забывая о сне. Он восхищался Ибсеном, интересовался творчеством Зудермана, зачитывался Флобером. Госпожа Бовари становится его любимой героиней.

Словно в калейдоскопе, мелькали города: скучный и мрачноватый, как прусская казарма, Берлин, веселый Мюнхен, в который он попал в разгар красочного карнавала, именуемого здесь фашингом; Кельн, где его воображение поражает взметнувшийся ввысь собор «Kőlner Dom», этот треугольник, возведенный во всеохватывающую систему, «Гегель в архитектуре».

Почти дна года пролетели в путешествиях по Европе.

В 1897 году путешествие пришлось прервать — тяжело заболели Жоржина Егоровна. Вскоре после его возвращения она умерла. Осиротела семья Чичериных, но все были в том возрасте, когда глубоко, но недолго переживается горечь безвозвратных утрат.

Перед Чичериным со всей настойчивостью встал вопрос о дальнейшем жизненном пути. Жить, как жили помещики, он не собирался, его неудержимо тянуло к науке, особенно к истории. А родственники внушали мысль, что единственно достойным занятием для представителя рода Чичериных может быть дипломатия. Уступая настойчивым уговорам, Георгий Васильевич решается поступить на государственную службу в министерство иностранных дел.

Он подает прошение на имя «всепресветлейшего, державнейшего, великого государя императора Николая Александровича» о зачислении его в Государственный и Санкт-Петербургский Главный архивы министерства иностранных дел. Архив, думал Георгий Васильевич, все же позволит заняться любимым делом — изучать историю по первоисточникам, как изучал ее Соловьев.

27 января 1898 года барон Стюарт писал в докладной записке на имя князя Оболенского:

«Вчера, именем вашего сиятельства, явился ко мне окончивший с дипломом I разряда курс здешнего университета Чичерин, прося причислить его к вверенным мне Архивам, по которым он изъявил желание продолжать свою службу. Предупредив г. Чичерина в том, что в настоящее время я не имею свободных вакансий и по ограниченности штата Архивов решительно не могу предвидеть, когда таковая откроется, имею честь покорнейше просить, ваше сиятельство, почтить меня уведомлением, угодно ли Вам будет допустить удовлетворение ходатайства г. Чичерина с тем, чтобы впредь до открытия штатной вакансии ему производить после трехмесячного испытания жалование из имеющихся в моем распоряжении сумм, начиная с 25 и до 50 руб. в месяц».

Оболенский сановитой рукой начертал: «Согласен». Чичерин был зачислен на службу в министерство иностранных дел.

Родственники, а тем более просто знакомые не могли понять Георгия Васильевича. Архив для них представлялся тихим подвалом, где в пыльных, никому не нужных бумагах роются выцветшие от времени, не пригодные ни к какому делу старички. Сам директор архивов барон Стюарт с нескрываемой досадой и презрением относился к работе в архивах, о себе любил иронически говорить, что он лишь кучер погребальной колесницы и ему безразличен тот труп, который поручено везти. Полнейшим равнодушием к своему делу было заражено и большинство чиновников архивов.

Несмотря на нерадивость чиновников, Чичерин нашел в архивах полный порядок, это чиновник-энтузиаст Злобин вместо с академиком Пекарским в 1864–1870 годах произвел разборку архивных материалов, разбил их на 28 разрядов и составил описи документов.

Шли дни испытательного срока. Чичерин постигал архивоведение и добросовестно изучал дела. Позже, когда он станет наркомом иностранных дел, это ему очень пригодится.

15 февраля 1896 года, подчиняясь общему правилу, Чичерин давал присягу. В церкви МИД он торжественно поклялся «верно и нелицемерно» служить императору Николаю II, обещая «об ущербе же его императорского величества интереса, вреде и убытке, как скоро о том уведаю, не токмо благовременно объявлять, но и всякими мерами отвращать и не допущать тщатися». Клятвенное обещание было длинным, изобиловало церковнославянскими оборотами. Георгий Васильевич, читая его, заминался, краснел и сердился на себя. Наконец добрался до последних слов: «В заключение же сей моей клятвы целую слова и крест спасителя моего. Аминь». И подписался: «Сын действительного статского советника Георгий Васильевич Чичерин». Своих собственных титулов новоиспеченный царский чиновник пока не имел. В департаменте личного состава и хозяйственных дел от Чичерина еще потребовали подписку о том, что он «ни к каким масонским ложам и другим тайным обществам, под какими бы то ни было названиями они ни существовали», не принадлежит и впредь принадлежать не будет. Нарушивший присягу и подписку подлежал строгому наказанию.

Работа в архиве увлекла Чичерина, захватило обилие интересных документов. Шаг за шагом он углублялся в спящее царство прошлого. Но настоящая жизнь врывалась в это царство тишины, отрывала от пожелтевших страниц, страстно звала к себе.

Вот новое несчастье, поразившее страну, — голод. О нем писали газеты, но более отчетливо сообщали родные из Тамбовской губернии. Толпы голодных, несчастных людей бродили по дорогам, вымаливая кусок хлеба.

В народе нарастал гнев. Страну потрясали стачки, бастовали в Петербурге.

В 1899 году в Финляндии вспыхнули студенческие волнения, финский народ начал многолетнюю борьбу за независимость, за конституцию. Отзвуки этих битв докатились до великосветских салонов, смутили покой господ. Георгий Васильевич время от времени становился свидетелем ужесточенных словесных стычек. Запомнился спор дяди Бориса Николаевича с Витте по поводу изменения конституции Финляндии. Теперь согласно указу 1899 года все дела, имеющие общеимперское значение, должны были проходить через Государственный совет, и старый либерал обвинял Витте в том, что обещания русских императоров нарушаются, что у царя нет больше хороших советников, а нынешние обязательно приведут к бедам. Витте сконфуженно оправдывался.

Россия стонала, Россия бурлила: она вступала в XX век. В поднимающемся революционном движении Чичерин пока еще очень смутно угадывал свое место.

Именно тогда в его жизни появилась маленькая комнатка близ Царскосельского вокзала, где он сделал свой первый шаг в революцию: принимал на хранение от незнакомых лиц, которых ему рекомендовали как членов революционных партий, далеко не безобидные вещи: типографский шрифт и какие-то принадлежности для печатания текстов. К нему молча приходили, передавали свертки, а через некоторое время снова забирали. Из всех посетителей ему был знаком лишь один человек, который и приводил остальных, — его старый университетский товарищ Нарбут.

Георгий Васильевич был далек от рабочего движения. В силу многих причин и прежде всего из-за интеллигентской ограниченности он не мог понять, чего хотят рабочие. Газеты и листовки, с которыми иногда Нарбут знакомил его, отталкивали своей «примитивностью» и «грубостью». В рабочем человеке ему не хотелось видеть истинно прогрессивную силу: с детства он идеализировал деревню и мечтал об улучшении жизни крестьян. Не случайно долгое время он вместо шарфа носил шаль, которая была в моде у шестидесятников.

Нарбут познакомил его с газетой экономистов «Рабочая мысль», не без его воздействия на письменном столе царского чиновника, каким еще был Чичерин, появились запрещенные книги. Того же чиновника стали замечать на различных подозрительных вечерах. Исподволь, нерешительно Чичерин отдалялся от своих доктринерствующих друзей и избавлялся от прежних заблуждений, преодолевай силу притяжения своей дворянской среды. Многие приходили к мысли о борьбе против существующего строя в результате жестоких условий своего бытия. Чичерина к этой мысли подводили разум и мятущееся сердце. У него не было холодного безразличия к страданиям народа. Скоро он поймет необходимость решительной борьбы, и время его раздумий уйдет в прошлое. Уже теперь накопленный опыт постепенно подводил его к выводу: существующий в России строй — это строй несправедливости, лжи и рабства.

Глухое раздражение порядками и растущую неприязнь к самодержавию усиливала служба в царском министерстве иностранных дел.

Ничто не отражало с такой яркостью кастовую ограниченность, бюрократическую тупость и барскую чванливость чиновников, как это министерство. К кругу избранных, какими казались важные и неприступные дипломаты, принадлежали дворянские сынки, тщательно отобранные не только по происхождению, но и по солидным доходам. Они были кровно заинтересованы в сохранении и упрочении самодержавия. В их среде господствовали законы подчинения; все они рвались к чинам, интриговали и подсиживали друг друга. Казалось, все наиболее тупое, мерзкое и отвратительное воплощали в себе эти взобравшиеся на вершину царской лестницы чиновники его величества.

Корыстолюбивая и подлая царская камарилья бесконтрольно хозяйничала в стране. С чувством жгучего стыда Георгий Васильевич как-то особенно остро осознал, что блистающая в царской свите его родная тетка Александра Николаевна — супруга того самого Нарышкина, все достоинства которого заключались в том, что он был незаконнорожденным сыном Александра I и его любовницы Нарышкиной. Георгию Васильевичу трудно дышалось в петербургском свете. Он начал думать о выезде за границу. Но обстоятельства складывались иначе.

В 1902 году исполнилось 100 лет со дня создания министерства иностранных дел. Государственный и С.-Петербургский Главный архивы получили задание — написать очерк истории министерства. Барон Стюарт горячо взялся за дело, надеясь заслужить царское одобрение. Был привлечен к работе и Чичерин. Он охотно согласился написать главу, посвященную годам царствования Александра II, когда в министерстве служил его отец. Он горячо принялся за дело, просмотрел кучу документов, познакомился с множеством событий и, несмотря на трудоемкость задания, свой раздел очерка написал быстро.

Работа в архиве имела для Георгия Васильевича много привлекательного. Даже мертвящая атмосфера, которую создал в архиве Стюарт, не могла угасить его страсть исследователя. Одновременно с очерком о внешней политике России он работал просто для себя над фундаментальной биографией министра иностранных дел А. М. Горчакова. Через биографию этого русского дипломата хотелось показать историю международных отношений второй половины XIX века. Книга была задумана как подведение итогов накопленным знаниям.

Заслугой Горчакова Чичерин считал понимание того факта, что старая система международных отношений отслужила свой век, политика чувства ушла в прошлое, а политические связи, созданные династическим родством, стали непрочными.

Чичерин изучил документы почти за столетие и осветил такие вопросы, которых до него никто не рисковал касаться. Он высказал мысли о взаимозависимости внутренней и внешней политики, показал влияние европейских революций 1848 года на политику России. Именно это влияние испытала на себе лавирующая между крайними полюсами внешняя политика князя Горчакова. Многие месяцы работал Чичерин над книгой, но ему не удалось закончить ее; некоторые главы были отработаны полностью, другие остались в черновых набросках: Чичерин не мог оказать свободно все, что думал о дипломатической кухне.

Значительное место в жизни Чичерина заняла в этот период дружба с Н. П. Павловым-Сильванским.

Павлов-Сильванский пришел на работу в архивы после окончания историко-филологического факультета Санкт-Петербургского университета. Это обстоятельство дало первый толчок для их сближения. Павлов-Сильванский считался крупнейшим специалистом по истории феодализма и истории международных отношений России начиная с древнейших времен.

Но он не был кабинетным ученым, его живо интересовали текущие события, он внимательно следил за политическими настроениями в стране. Незадолго до первой революции в России он вплотную стал изучать восстание декабристов.

Ему удалось отобрать наиболее важные документы для будущей книги «Пестель перед Верховным уголовным судом». По вечерам у него на квартире собирался узкий круг друзей, он знакомил их с содержанием многих секретных документов и делился мыслями о будущей книге. Кто мог знать, что кавалер турецкого, шведского, австрийского и многих русских орденов, отличный чиновник Павлов-Сильванский, который за свою работу по подготовке очерков истории МИД получил награду в три тысячи рублей и был произведен в надворные советники, был заражен крамольными идеями и тайно проповедовал их друзьям? Чичерин бывал на вечерах у Павлова-Сильванского, хотя многие из его идей и не одобрял, считая их наивными: к тому времени начало сказываться влияние Нарбута.

И конце 1903 года царской охранке удалось напасть на след группы Нарбута. Несколько человек было арестовано. Друзья предупредили Георгия об опасности. Надо было что-то предпринимать. Павлов-Сильванский посоветовал уехать за границу. На том же настаивал Нарбут. Если все обойдется благополучно и его связи с арестованными не будут раскрыты, говорил он, то Чичерин может стать ценным связным между революционным подпольем в России и заграничными центрами.

Так и порешили.

Чичерин покинул Россию в тревожное время, когда все предрекало ее скорое военное поражение. То, что Чичерин узнал в министерстве, в кругах сановников, было чудовищно по циничному безразличию верхов к судьбе народа, страны. Если бы к этому времени у Георгия Васильевича и осталась какая-нибудь вера в государственный ум и порядочность правящей верхушки, то наверняка она исчезла бы в той тлетворной атмосфере, в которой он ежедневно находился. Все укрепляло дерзкую мысль: царизм должен уйти со сцены российской государственной жизни.

Чичерин энергично готовился к отъезду: подал прошение о заграничном паспорте, привел в порядок свои бумаги, брату Николаю передал доверенность, дающую право распоряжаться их общим имуществом в Мензелинском уезде Уфимской губернии. Ему же вручил увесистый пакет с незаконченной рукописью о Горчакове.

В феврале 1904 года в Москве скоропостижно окончился знаменитый дядя Чичерина Борис Николаевич. Похороны его вылились в грандиозную демонстрацию. В последний путь бывшего профессора и почетного члена Московского университета вышла провожать студенческая Москва. По воле усопшего его прах перевезли из Москвы в родовое поместье Караул.

После смерти дяди Чичерин недолго оставался на родине. Накануне отъезда он встретился с Павловым-Сильванским. Они-долго говорили о том, что ожидает Россию, каким путем пойдет ее развитие. Павлов-Сильванский почти закончил книгу о Пестеле, но не надеялся издать ее. Предстояло многое сгладить, потопить острые мысли в туманных рассуждениях, но даже и в таком виде книга вряд ли могла найти издателя в России: слишком красноречивы были отобранные документы, слишком обличающими были речи Пестеля перед судилищем царя-деспота.

Обсудили и планы Чичерина. Павлов-Сильванский дал адреса своих берлинских друзей и написал рекомендательные письма. Перед расставанием условились, каким путем можно будет доставлять в Россию нужную литературу. Они надеялись скоро увидеться, но увидеться было не суждено…

Берлин встретил Чичерина неласково. Полиция потребовала заграничный губернаторский паспорт и доказательства материальной обеспеченности: эмигрант не должен стать обузой на шее германского государства. Чичерин предъявил наличные деньги и документы, подтверждающие, что в банке на его имя открыт личный счет. Полиция удовлетворилась этим и на время оставила в покое.

Рекомендательные письма Павлова-Сильванского помогли завязать первые и, откровенно говоря, малоинтересные знакомства. Не теряя времени, Чичерин налаживал контакты с революционными кругами. Прежде всего установил прочные связи о эсерами, которых в Берлине было больше, чем кого-либо. Эсеровское движение казалось в то время истинно революционным, привлекало массу, эмигрантов, особенно студентов.

Здесь, в Берлине, Чичерин на все смотрит восторженными глазами, не замечая на первых порах, что и в Пруссии царят ненавистные монархические порядки, со всесилием тайной полиции, что среди эмигрантов много позеров, болтунов, щеголяющих революционными фразами, благо что русская полиция далеко. Для некоторых из них участие в революционных кружках было просто признаком хорошего тона.

Но ему удалось расширить круг знакомых. В одном из санаториев, куда его загнала болезнь, он познакомился с русской барышней Галеркиной. В ней он нашел незаурядного полемиста. С каждой встречей она все больше и больше рассеивала его эсеровские иллюзии, прививала действительно революционные взгляды, знакомила с основами марксистской теории. Под ее воздействием Чичерин начал увлекаться книгами своего тамбовского земляка Плеханова. Память о первой учительнице в области марксистской науки он сохранил надолго, и, когда в 1922 году больная Галеркина обратилась к нему за помощью, он хлопотал о назначении ей пенсии.

Летом Чичерин возвратился из санатория в Берлин. На этот раз с помощью все той же Галеркиной ему удалось установить связи с социал-демократами. Чем теснее он знакомился с ними и узнавал их взгляды, тем скорее рассеивались его анрхистско-бунтарские настроения. Он начал понимать, что от революционера требуется большая теоретическая и практическая подготовка, что революция — это наука, быть может, наиболее сложная из всех политических наук.

Дни и ночи просиживал Чичерин над социал-демократической литературой, встречался с новыми друзьями, вступал в горячие споры.

Деятельность русских эмигрантов привлекла внимание царской охранки. Руководитель заграничного бюро департамента полиции в Берлине Гартинг с согласия местных властей уже давно создал здесь разветвленную сеть агентуры. Он организовал систематическую слежку за русскими социал-демократами. Имя Чичерина появилось в полицейских списках подозрительных лиц.

Георгий Васильевич далек был от догадок о том, что раскрыт царскими ищейками. Он беззаботно расширял круг своих знакомых. Его другом становится немец Бухгольц, высланный из России за революционную деятельность. Бухгольц знакомит его с берлинской искровской группой — Вечесловом, Смидовичем. Чичерину нравится кипучий, энергичный Бухгольц, никогда не унывающий, вечно куда-то спешащий.

Уже в 1926 году, вспоминая о начале своей революционной деятельности, Чичерин писал о нем. «В 1904 году он обслуживал всю нашу революционную эмиграцию в Берлине, устраивал поездки, квартиры, свидания, размещал больных, вообще оказывал самым бескорыстным образом неисчислимые услуги. Все его знают как честнейшего, преданного революционному делу товарища. У него постоянно бывали и т. Эмма, и т. Пятница, и т, Иван, и эсеры, и максималисты. Его умственная характеристика заключалась в том, что никогда он не решался брать ясную линию, у него всегда были Bedenken[1]. Сначала у него были Bedenken между эсерами и эсдеками, потом от эсеров он отстал, но Bedenken так и остались между меньшевиками и большевиками, и он никогда не мог решиться занять ясную позицию. В 1918 году он был в Москве, и я говорил о нем с Владимиром Ильичем, который его очень хорошо помнил и очень ценил его личные качества. Относительно же того, можно ли дать ему ответственный пост, Владимир Ильич опросил меня, как тов. Бухгольц относится к большевикам. Я ответил, что у него по-старому Bedenken. Владимир Ильич очень смеялся, так как помнил характер Бухгольца, и в результате его сначала послали для переговоров с немцами на демаркационную линию, а потом в Копенгаген по делам пленных».

Случилось так, что Чичерин быстро попал под исключительное влияние Плеханова. Вращаясь до этого в основном в кругах эсеров и меньшевиков, он не видел более значительной фигуры, нежели этот первый русский марксист. Под его воздействием на первых порах поддался догматическим взглядам немецких социал-демократов, и это расположило его к меньшевизму. Не имея опыта революционной борьбы, только приступая к познанию элементарных основ марксизма, Чичерин оказался далеким от большевиков. Работы Ленина он еще не умел оценить правильно. Например, книгу «Что делать?» считал проявлением бланкизма.

К счастью, довольно быстро ему удалось сойтись с левыми немецкими социал-демократами, которые придерживались марксистских взглядов. Начался период увлечения Лассалем, Бебелем, Мерингом. Чичерин посещает дешевые берлинские локали, где до поздней ночи беседует со своими новыми знакомыми. Особенно охотно встречается с адвокатом Оскаром Коном. Тот обстоятельно, о немецкой точностью рассказывал об опыте германского и всего европейского движения, о многочисленных ошибках социал-демократов.

Но несравненно ценнее было знакомство с Карлом Либкнехтом. Чичерин часто бывал у него дома, познакомился с его близкими. Знакомство быстро переросло в искреннюю дружбу. В этой семье все было просто, все располагало к непринужденности, ничто не стесняло.

Немецкая полиция в соответствии с протоколом о сотрудничестве, заключенным в 1904 году руководителем заграничной агентуры русской охранки Ратаевым с немецкими властями, не спускала глаз с эмиграции. Однако социал-демократы теми или иными путями узнавали о замыслах полиции и своевременно предпринимали меры предосторожности. С помощью русских социал-демократов Либкнехт собрал обширный материал о политическом сыске в Германии и представил этот материал Бебелю. Последний сделал запрос в рейхстага, тогдашний министр иностранных дел Рихтгофен цинично ответил:

— Да, мы следим за русскими студентами, потому что все они анархисты, а русские студентки только для свободной любви сюда и приезжают.

Оскорбительные высказывания официального лица вызвали бурю протестов как в Германии, так и за ее пределами. Разразился политический скандал. И все же, выждав время, рейхсканцлер Бюлов вновь обрушился на русских «заговорщиков», угрожая выслать их из Германии, если они не прекратят «вмешательство во внутренние дела» приютившей их страны. Над революционерами-эмигрантами нависла угроза попасть в лапы царской полиции. Во всяком случае, сделка русской полиции с немецкой дала возможность Николаю II в период революции 1905 года высвободить свою официальную агентуру в Берлине и перебросить ее в Россию для борьбы с русскими революционерами.

Чичерин пылко приветствует революцию 1905 года. «Дух восторженно ширится, вырастают крылья… В ослепительном солнце сверкает путь вперед», — пишет он в одном из писем.

Ход революции заставляет Чичерина внимательно присмотреться к большевикам. Их ясная и четкая позиция в отношении буржуазно-демократической революции все сильное импонирует ему.

Особенно нравится решительная, последовательная позиция в вопросе о роли пролетариата в революции, их требование о безраздельном взятии власти в свои руки. Тезис меньшевиков о том, что власть ни в коем случаи брать нельзя, даже если развитие революции вело бы к этому, настораживал. Его вера в этих людей начинает колебаться, они часто раздражают его. Надоели склоки меньшевиков, их мелкая, злобная грызня между собой. В год первой русской революции Чичерин открыто примкнул к большевистской секции российской социал-демократии в Берлина.

Революция 1905 года стала для него подлинной школой. В письмах на родину он с восторгом говорит о грандиозные манифестациях в Австрии, об усиливающемся рабочем движении во Франции, о демонстрациях в Англии. 13 ноября он сообщает брату Николаю, что «Германия была идеалом социал-демократической постепеновщины, но за последнее время происходит такое обострение классовой борьбы, которого не ожидали даже радикальные социал-демократы 10 лет тому назад».

Эмигранты спешили легально и тайно выбраться в Россию. Готовился к отъезду и Чичерин. Он хотел переправиться нелегальным путем под фамилией Баталина или Орнатского. 14 ноября 1905 года в письме к тетке А. А. Чичериной он восклицает: «…Процесс развития, все завоевания истории совершаются через слезы и кровь: июньские жертвы 48-го года! Мученики Коммуны, зверски расстрелянные версальцами… А герои русской революции, деятели ее бесподобно-блестящей истории, безвестные могилы в Сибири, за Полярным кругом… океан мучений и лишений, который добровольно претерпели эти великие мученики, имя которым легион, это торжество духа и жертвы, которым нет числа. И теперь — рабочие, растерзываемые черносотенцами и до последнего издыхания хрипевшие: «Долой самодержавие!»

Революция в России — событие важнейшего исторического значения. «Когда в России утвердится широкая демократическая жизнь, тогда

Почти все готово к отъезду, и вдруг тяжелый приступ болезни. Чичерин попадает в берлинскую клинику, где ему делают сложную операцию. Так вместо боевой жизни больничная койка, к которой он оказался прикован до середины 1906 года. Но и здесь он не теряет времени, анализирует события и вырабатывает стройные взгляды бойца-революционера.

Выйдя из больницы, Чичерин берется за революционную работу в объединенной берлинской социал-демократической организации, в которую вошли большевистские и меньшевистские заграничные группы с единым Заграничным центральным бюро. Он организует многочисленные выступления русских социал-демократов с докладами о революции в России. К нему идут за советами, обращаются за помощью. Его популярность растет. Ему чужды какие-либо карьеристские соображении, честолюбивые мечты не терзают его. Как отмечали многие, было нечто чрезвычайно обаятельное в этом молодом человеке с умным, интеллигентным лицом.

Академик И. М. Майский в своих воспоминаниях пишет: «Самым замечательным в Чичерине были его глаза: острые, беспокойные, ищущие. И движения были нервные, быстрые, неожиданные. Все вместе оставляло впечатление какого-то особого «шарма», и в то же время, глядя на Георгия Васильевича, невольно думалось: «Какой интересный человек, что-то в нем есть особенное и необычное!»

События в России волнуют Чичерина, его письма наполнены гневом по адресу царского правительства, он резко критикует Государственную думу и деятельность Витте, в салоне которого некогда бывал. Георгий Васильевич обрушивается с критикой на кадетов: он распознал теперь реакционное содержание их взглядов и сделал вывод, что идеи кадетов — «это квинтэссенция буржуазных идей всех стран, выработанная буржуазною эрою истории».

Зимой 1907 года Георгия Васильевича избрали членом Заграничного центрального бюро, и вскоре он стал его секретарем. Ему приходитесь встречаться с представителем ЦК социал-демократической партии Житомирским, также вошедшим в Загранбюро. Никто, в том числе и Чичерин, даже не подозревал, что это был платный агент, провокатор, по доносам которого десятки преданных революции людей попали в застенки царской охранки. Постоянный страх заставлял этого шпика доносить даже на самого себя, его имя фигурировало в черных списках полиции наряду с именами подлинных революционеров. Чичерину пришлось испытать на себе подлость этого человека. Житомирский значительно дополнил сведения полиции биографией Чичерина, со многими подробностями из его деятельности в Берлине — настолько откровенен был с ним молодой социал-демократ.

Шла подготовка V съезда РСДРП. Революция потерпела поражение, реакция побеждала. Наступали сумерки духовной жизни России. Меньшевики громко хныкали, ругали большевиков и всячески углубляли раскол партии. После IV Объединительного съезда, ободренные мнимыми успехами, они пытались теперь навязать свою порочную позицию всей социал-демократической партии.

Загранбюро активно включилось в подготовку съезда, хотя его меньшевистское большинство пыталось всячески тормозить ее. Для непосредственной подготовки съезда в Копенгаген, где было решено провести съезд, от Загранбюро выехали два человека — Бухгольц и Житомирский, то есть люди, из которых один не обладал твердыми убеждениями, а второй был провокатором.

Чичерин не был делегатом на съезде, — он собирался остаться в Берлине, выполняя ту будничную повседневную работу, которая лежала на нем как на секретаре Загранбюро. Вскоре стало известно, что датское правительство по настоянию русского посла запретило проведение съезда в Копенгагене. Делегаты выехали в Стокгольм, но и там правительство запретило проведение съезда. Деньги таяли, съезду угрожал срыв. Воспользовавшись тяжелым состоянием дел, Дан и Мартов выступили против созыва съезда. Этому воспротивились русские большевики, поляки, латыши, бундовцы и даже часть меньшевиков. Было решено провести съезд в Лондоне. Не задумываясь ни на минуту, Чичерин переводит значительную часть своих средств в один из английских банков и выезжает в Лондон, чтобы принять участие в подготовке съезда. Почти одновременно с ним через Гамбург, Кельн, Париж, Кале, Дувр выехала и специальная делегация, которой удалось получить деньги у немецких социал-демократов.

В Лондоне Чичерин жил в гостинице вместе с делегатом съезда Лео Тышко, одним из талантливейших вождей Польской социал-демократической партии, который на V съезде поддерживал большевиков по всем важнейшим вопросам. За ним шла социал-демократическая фракция Польши и Литвы. На съезде поляки отвергли тактическую линию меньшевистского ЦК. Тышко решительно выступал против меньшевиков, которые отводили польским социал-демократам роль «центра» на съезде, а когда это не вышло, стали и в глаза и за глаза их поносить.

Чичерин внимательно следил за этой борьбой. В понимании происходившего на съезде ему значительно помог Тышко, которого, несмотря на позднейшие разногласия, Чичерин всегда вспоминал с большой теплотой.

Тышко решительно отверг «среднюю линию», на которую сбивался Георгий Васильевич, легко поддавшийся мелкобуржуазному влиянию меньшевистской среды в Загранбюро. На 14-м заседании съезда Тышко по этому поводу заявил:

«Средняя линия» в политической борьбе — это линии зигзага, линия шатаний и колебаний, это отсутствие всякой линии, выдержанной и цельной, тактический эклектизм, основанный на займах у соседей справа и слева. Как раз переживаемый нами бурный период требует от пролетариата великих решений, смелых и решительных выступлений, неуклонности и непримиримости в борьбе и поэтому менее всего благоприятен для «средней» тактики. Она могла бы только политически свернуть социал-демократии шею…

Но обращаясь к Чичерину лично, Тышко критиковал его беспощадно. Мягкому по характеру Чичерину непримиримость и бескомпромиссная позиция большевиков казалась слишком жесткой и твердой.

Вместо отказа от «средней линии» он сближается с меньшевиком Крохмалем (Загорским), не замечая его двурушничества и беспринципности. Этот благообразный, адвокатского вида интеллигент заинтриговал Георгия Васильевича. Он подолгу слушал его и как-то невольно подпал под его влияние.

30 апреля 1907 года в «Церкви братства» Плеханов открыл V съезд РСДРП. В кратком выступлении он призвал съезд решать все вопросы «спокойно», «Sine ira et studio» («без гнева и пристрастия»). Это облегчалось, по его словам, тем, что в партии «почти совсем нет ревизионистов». Но уже вопрос о повестке дня вызвал такие жаркие споры, что решать его пришлось на нескольких заседаниях. Чичерин ждал выступления Крохмаля, рассчитывая на его блестящую защиту меньшевизма. Но… Крохмаль лишь по обязанности зачитал список делегатов и два отчета ЦК — кассовый и издательский. Этим его официальное участие на съезде и ограничилось.

Положение с финансами в партии, как это следовало из отчета ЦК, было крайне тяжелое. Переезд из Копенгагена в Лондон поглотил почти все средства партии. Начались поиски денег. Чичерин тоже включился в поиски средств. Прежде всего он снял со своего счета в банке 3500 франков — почти все, что имел к этому времени, — и отдал их под расписку все тому же Крохмалю. В это время группа делегатов под заемное письмо с подписями всех делегатов съезда получила от Иосифа Фелса 1700 фунтов стерлингов. Съезд продолжал свою работу.

Меньшевики терпели одно поражение за другим. Это выводило их из себя. Свою озлобленность они не стеснялись демонстрировать и на заседании фракции, и особенно в частных беседах. Позже, давая оценку меньшевикам, Чичерин писал: «Я в Лондоне примкнул к меньшевизму, но меня сейчас же поразило, что меньшевики все время скулят и распускают нюни».

Тышко в своих разговорах был настойчив и не щадил самолюбия Чичерина. Тот обижался, уходил от Тышко и снова возвращался. Особенно обиделся Чичерин, когда на съезде, обращаясь к меньшевикам, под громкие аплодисменты большевиков Тышко сказал:

— Я хочу еще заметить, что товарищи меньшевики чрезмерно много говорят о своем марксизме: марксизм у них впереди, марксизм позади… Они как будто взяли марксизм на откуп и отрешают от него своих противников. Право, товарищи, вы слишком уж часто заявляете, что стоите на почве марксизма. Признаюсь откровенно, мне кажется, что вы не стоите на почве марксизма, а скорее лежите на ней.

Глава большевиков — Ленин, выступивший с докладом об отношении к буржуазным партиям, беспощадно раскрыл капитулянтскую позицию меньшевиков, их беспринципную попытку заигрывать с либерально-монархической партией кадетов. Съезд принял большевистскую резолюцию, меньшевики получили еще один удар.

Под огнем большевистской критики рушилась теоретическая платформа меньшевиков. Вечерами после заседаний Тышко продолжал развенчивать их теоретические бредни. В спорах с ним Чичерин отстаивал «свои» взгляды, призывал идти на соглашение со всеми без различия «революционными силами» и т. д. Он кипятился и пытался доказать со ссылками на историю правду меньшевиков, но Тышко призывал его более внимательно слушать выступления Ленина, учиться у него строгой логической оценке реальной действительности.

Чичерин не разобрался в истинных целях своих меньшевистских друзей, не желавших строить пролетарскую партию, требовавших принять их порочную идею «рабочего съезда». Он поддерживал эту линию, и, когда съезд отверг и это предложение меньшевиков, Чичерин воспринял это поражение как личную неудачу, сильно огорчился и ни на шутку рассорился с Тышко. Как он осуждал потом свое заблуждение!

Уезжал Чичерин из Лондона в подавленном состоянии, преувеличенное чувство личной обиды заглушило способность критически разобраться в происшедшем: ему явно не хватало революционной закалки.

В Берлине Чичерин вновь заболел. Друзья поместили его в больницу в пригородном местечке Целендорф. Оторванный от дел, он вновь переживал «свое» лондонское поражение. Позиция меньшевиков, их истеричность оставили неприятный осадок. Вольно или невольно, но приходилось признавать преимущество позиции большевиков, которые добились созыва съезда и нанесли сокрушительный удар своим идейным противникам.

10 июля Чичерин покидает стены больницы и снова с головой уходит в политическую жизнь: посещает собрании немецких социал-демократов, активно участвует в выпуске пропагандистской литературы, пишет статьи, готовит выступления русских социал-демократов. Он не подозревает, что Житомирский уже направил в департамент полиции подробный отчет о Лондонском съезде и в специальном доносе сообщил, что эсдек Чичерин развивает бурную крамольную деятельность. Немецкая полиции тоже проявляет повышенный интерес к делам русского «анархиста», который установил слишком тесные связи с врагами кайзера, шпики неустанно следят за ним.

А Чичерин действует. Перед ним теперь одна-единственная цель — способствовать объединению партии рабочего класса. «С прежней средою у меня все порвано. Горячо любимый пролетариат, милые, милые, дорогие товарищи, члены единой великой рати — вот мои ближние», — писал он в октябре 1907 года.

Но «единой великой рати» к этому времени уже не было. И он, хорошо знающий историю РСДРП, горячо поддержал идею Мартова о создании единой меньшевистской газеты.

В середине декабря 1907 года, узнав, что бежавшие от полиции из Териок меньшевистские лидеры Дан и Мартынов хотят проездом остановиться в Берлине, чтобы обсудить там вопрос о создании меньшевистской газеты, Георгий Васильевич попытался организовать их встречу с немецкими социал-демократами. Кончилась эта затея плохо.

Когда у Блоха — одного из участников встречи — собралось 17 человек, среди которых были Дан, Мартынов, Чичерин, — супруги Бухгольц, и началось обсуждение плана создания меньшевистской газеты, в квартиру ввалились полицейские. Накрытый стол их, конечно, не ввел в заблуждение, они видывали вещи и похитрее. Полицейские забрали документы, провели повальный обыск и препроводили участников встречи в полицейский участок. Там комиссар учинил допрос каждому поодиночке с пунктуальным соблюдением всех предписаний. Очередь дошла и до Георгия Васильевича. На вопрос, кто он, Чичерин ответил:

— Баталин.

Полицейский усмехнулся и приказал увести арестованного.

Ночь Чичерин провел в полицейском участке.

При повторном допросе Георгию Васильевичу было объявлено, что дальше ему не стоит запираться, ибо полиции хорошо известно, что он Чичерин, что в русской социал-демократической партии он известен как Орнатский. Не знал Чичерин, что полиция на основе доносов Житомирского оперировала точными фактами. Чичерина, как и других арестованных, привлекли к судебной ответственности по 128-му параграфу уголовного кодекса за участие в «преступном сборище».

4 января 1908 года газета «Берлинер локаль-анцейгер» сообщила об аресте 17 русских и немецких социал-демократов. Газета писала, что «среди арестованных находится также русский богач фон Чичерин, который, однако, отказался от этого имени. Он входит в состав Заграничного бюро социал-демократической рабочей партии и известен также под именем Орнатский». Другая немецкая газета, «Дортмундер цейтунг», рассыпалась в похвалах новому руководству прусской полиции, которая одним ударом обезглавила заграничный комитет русской социал-демократии.

Об аресте Чичерина берлинская полиция сообщила корреспонденту петербургских «Биржевых ведомостей». И вот 3 января 1908 года на стол директора II департамента российского министерства иностранных дел Бентковского был положен номер «Биржевых ведомостей», в котором красным карандашом отчеркнуто сообщение о том, что в число арестованных в Шарлоттенбурге «узнан один очень богатый русский помещик Чичерин». Бентковский приказал нанести справки. Вскоре генеральный консул Муравьев-Апостол-Коробьин сообщил из Берлина, что «арестованный Чичерин есть именно служащий в нашем министерстве чиновник, скрывавшийся здесь под различными именами».

Чиновничья машина заработала. Бентковский секретным письмом донес о случившемся директору департамента полиции Трусевичу и счел своим долгом присовокупить, что до выяснения дела МИД «воздерживается от принятия мер относительно служебного положения г-на Чичерина» и просит выслать в его распоряжение дополнительные сведения.

Тем временем в Берлине над русским подданным Чичериным состоялся скорый суд: 2 января он был арестован, а 6-го ему был вынесен приговор. В качестве защитника на суде выступал адвокат Оскар Кон. Защищая группу русских социал-демократов, в которую входил и Чичерин, он добивался одного — воспрепятствовать выдаче арестованных русским властям. Для Чичерина ему удалось добиться самого мягкого приговора: за то, что Чичерин при аресте назвался чужим именем, он был оштрафован на 30 марок; а за то, что участвовал в «преступном сборище», подлежал высылке за пределы Пруссии с запрещением въезда в Берлин. В тот же день под конвоем полиции Чичерин в числе других русских социал-демократов был доставлен на границу Пруссии.

Вслед за этим в МИД России полетел донос тайного агента: «Высланный отсюда как социал-демократ, а не как анархист, Чичерин идентичен с сотрудником архива Георгием Чичериным, родившимся 2.12.72 года в Карауле. — Как говорят, раньше он работал в Петербурге в министерстве иностранных дел и проживал здесь до 10.07 в Целендорфе. Как говорят, его отец уже умер и оставил своему сыну значительное наследство. Чичерин, называющий себя Орнатский или Баталин, играл здесь выдающуюся роль в русском социал-демократическом движении. Прошу рассматривать это сообщение как конфиденциальное и пребываю Вашим преданным слугою…»

Бентковский лично доложил «дело Чичерина» министру иностранных дел, последний незамедлительно распорядился: титулярного советника Г. В. Чичерина из штатов министерства отчислить.

Вся переписка о «деле Чичерина» шла в секретном порядке, но о ней проведал Павлов-Сильванский. С первой же оказией он предупредил Чичерина, что в случае возвращения в Россию его ожидает суровое наказание. В департаменте полиции Георгия Васильевича приняли за руководителя социал-демократического движения, занимавшиеся его делом агенты для придания важности своим «открытиям» во всех доносах подчеркивали «выдающуюся» роль Чичерина в революционном движении.

Письмо Павлова-Сильванского шло долго и было последним: в сентябре 1908 года он умер от холеры.

В России свирепствовали каратели, эхо расстрелов докатилось до Европы.

Наступление реакции было жестоким, «попутчики» и сочувствовавшие революции отшатнулись от нее, среди позорных дезертиров были и друзья Чичерина из числа меньшевиков. Отступление их смахивало на паническое бегство.

Нелегко было Чичерину понять, что его друзья — Мартов, Дан, Мартынов — под революционными фразами прячут подлейший ревизионизм. Он еще не рвет с ними и пытается во всем разобраться. С этими настроениями покидает он Германию и в конце марта 1908 года приезжает в Вену. «Наслаждаюсь в Вене… атмосферою политической свободы… Какой контраст с тяжелым, кошмарным феодально-жандармским абсолютистским прошлым!»

Наслаждаться пришлось недолго, в конце марта он вынужден выехать в Женеву, а оттуда в Париж, где произошла его встреча с Мартовым. Когда-то он идеализировал его, казалось, весь его облик соответствовал чичеринскому идеалу: одухотворенная бледность, лоб мыслителя, прекрасные болезненные глаза. Мартов с его нервной, порывистой речью увлекал. Но Чичерин приглядывался и к большевикам. Истина познается путем сравнения — это философское изречение было его правилом жизни. И хотя он еще продолжал поддерживать меньшевиков, сравнение было явно не в их пользу.

Революция переживала труднейший период — об этом говорили и меньшевики и большевики.

Ленин и ого сторонники сохранили единство рядов, хотя против них в первую очередь направляла свои удары реакция, против них выступали меньшевики. Но их партия попреки всему росла, мужала и крепла. Она готовилась к предстоящей борьбе.

А Миртов и его сторонники? Они чернили своих идейных противником, обвиняли их и в стремлении узурпировать руководство в партии, и в отказе от прежних революционных принципов, и даже в непоследовательности. Больше всего возмущали Чичерина позерство и лживость мартовцев. Публично Мартов доказывал, что нет в русском революционном движении иной, более монолитной силы, чем меньшевики, а в кругу близких друзой признавался:

— Дела наши в России из рук вон скверны, и деморализованные Лондоном меньшевики до сих пор остаются аморфной массой.

После парижского пленума ЦК РСДРП в январе 1010 года меньшевики забили в литавры: им удалось добиться выгодных для них решений. Вскоре после пленума состоялось собрание, на котором, как вспоминал позже Георгий Васильевич, «Мартов сильно нападал на Владимира Ильича за некоторые решения большинства ЦК».

Ленин сказал тогда, что, в сущности, дело идет о борьбе за власть внутри партии.

— Вы хотите нас свергнуть, — обратился он к Мартову, — попробуйте.

Потом по-французски добавил:

— Faites le, citoyen Martoff![2]

Именно «citoyen», не «camarade». Так обозначались рубежи.

Снова Чичерин увидел Ленина через месяц. В феврале 1910 года секретариат Лондонского просветительного общества немецких рабочих решил в связи с предстоящим в Копенгагене конгрессом II Интернационала пригласить видных представителей рабочих, партий Европы на дискуссию на тему о войне и милитаризме. От РСДРП прибыли Ленин и Чичерин.

О своем выступлении на этой встрече Чичерин позже старался не вспоминать: попытка защищать зигзагообразную линию меньшевиков была жалкой комедией. Ни словесная эквилибристика Гайндмана, ни циничное остроумие Бернарда Шоу, участвовавших в этой встрече, ничего не помогло: господствовал на дискуссии Ленин.

Кратко и четко он дал анализ современной обстановки, последовательно и убедительно ответил на вопрос, каким будет характер предстоящей войны, и изложил теорию справедливых и несправедливых войн. Он разоблачил ошибки выступавших до него ораторов, да так убедительно, что Чичерин ясно понял: в вопросе о войне и мире Ленин, большевики правы на сто процентов, а меньшевики стоят на шатких позициях, защищать их — значит защищать неправое дело. Чичерин, как никогда ранее, отмечает, что у большевиков позиции сильнее, правильнее и просто научнее, чем позиции меньшевиков.

После встреч с Лениным наступил трудный период в жизни Чичерина, период коренной и окончательной ломки его взглядов и убеждений. После мучительных схваток ему удалось побороть наиболее коварного, стойкого и упрямого врага — самого себя. Мужественно, безжалостно, со спартанской суровостью поверг он этого врага и вышел на прямую дорогу революционера. Это была его окончательная победа над прошлым.

Теперь не могло быть места сомнениям и колебаниям. «Не Бисмарки и Наполеоны Третьи, — писал он 1 апреля 1908 года с внутренней убежденностью, — будут представляться «великими людьми» освобожденному от классов человечеству, а великие Vorkäpfer[3] массы, человечества, первые между равными революционеры… Надо уметь понять величие

Здесь нет лукавства, люди должны понять: он отказался от всех благ барина, добровольно пошел за правое дело тернистым путем в рядах суровых борцов. Без всякого интеллигентского позерства отбросил прочь дворянские привилегии и почести. Зачем они революционеру?

Чичерин по-прежнему получает деньги из России, но отдаст их партии. И это не филантропия, это сознательное отношение к долгу революционера. Частная собственность ненавистна ему.

Он пишет: «Когда я думаю о Карауле, мечтаю, как там, на этом красивом местоположении, прежний дом отдельной единицы будет превращен в Maison du peuple[4], будет центром сильной, глубокой, богатой, содержательной, трезвой жизни… В этом доме будут кооператив, организация крестьянского союза, местный театр… библиотека и читальня, залы для собраний. Массовая коллективистическая жизнь будет бить ключом, универсализм пролетарского мира уничтожит ужасную, мне до боли невыносимую Privacy[5], отгороженность, все то старое, что обезобразило мою молодость, в тисках чего я так страдал, стонал и вздыхал, пока пробил себе путь к современным великим революционным идеалам. Privacy — затхлость… Обобществленность — вот что область жизни содержательного и глубокого».

По-прежнему у Георгия Васильевича масса увлечений. По-прежнему широк круг его запросов. Он много читает, особенно историческую и философскую литературу. В условиях усиленного распространения идеализма было важно познать философские труды великих материалистов прошлого, понять их аргументацию и овладеть ею для борьбы с идеализмом и поповщиной, с давнишними врагами, которые так коверкали ему жизнь в юношеские годы.

«Какой жестокий бог — вечно (вечно!!! навеки!!!) карающий! В какой скверной фанатической фантазии зародилась идея такого жестокого, отвратительно-жестокого бога! Если бы были рай и ад, то я, несомненно, плюнул бы на все райские увеселения и пошел бы в ад разделить страдания несчастных, может быть ошибавшихся когда-то, но теперь караемых отвратительным деспотом… Я был бы подлецом, если бы остался в раю, когда несчастные мучатся в аду…»

Но одного нигилистического отношения к церкви мало.

«Как проявление интернационального творчества пробудившихся к жизни широких масс, христианство было явление прогрессивное. Но тогдашние производственные отношения делали невозможным для массы овладеть производством — поэтому вместо активно революционного пересоздания жизни христианство содержит проповедь кротости, смирения, перенесение надежд на другой мир, месть угнетателям в другом мире (у Тертуллиана: как буду радоваться, как буду восхищаться, видя тиранов-угнетателей и проч., поджариваемых в неугасимом огне и т. д.). Месть есть проявление бессилия. Также и кротость. Апостол Павел говорит: прощай оскорбляющему тебя, и ты соберешь горящие угли на голову его на том свете. Относительно христианства, как веры, причина и следствие должны быть перевернуты; причина, реальная, страдающая, мыслящая, работающая человеческая масса. Продукт — Христос».

Однако не научные изыскания главное в его жизни. Силы и время у Чичерина отнимает деятельность в интересах партии.

Академик И. М. Майский свидетельствует: «Помню, как-то в начале 1913 года я совершил довольно обычное в те времена «рефератное турне» по эмигрантским колониям Бельгии и Франции. Устраивал это «турне» Чичерин, живший тогда в Париже. Надо отдать ему справедливость, все было организовано прекрасно, и мои доклады на собраниях колоний происходили в срок и при переполненных залах. Но какой энергии это стоило Чичерину! Сколько писем и телеграмм он отправил в связи с моей поездкой! Сколько самой трогательной заботы он проявил в отношении меня, аккуратно извещая о расписании пароходов и поездов, которыми я должен был пользоваться, об адресах квартир, где я должен был останавливаться! Георгий Васильевич не гнушался никакой черновой работой, если то было необходимо в интересах дела».

Переписка и связи Георгия Васильевича были огромны, его память удерживала сотни подробностей. Казалось, у него неисчерпаемый заряд энергии. В любую минуту он готов был прийти на помощь товарищам, не жалея ни времени, ни здоровья, ни денег. Себя же все больше и больше ограничивал даже в самом необходимом. Аскетизм в быту, казалось, был для него первым испытанием воли, стремления к революционной закалке, наконец, проверкой качеств бойца.

В минуты отдыха он позволял себе потолкаться у книжных лавок букинистов на берегу Сены, посетить нотные магазины. Изредка он выкраивал время на чтение художественной литературы. Его любимыми писателями были Золя, Флобер, Мопассан. Это у них он учился безупречному французскому языку, которым так восхищал иностранных дипломатов и писателей.