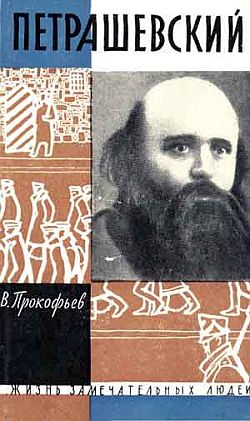

Вадим Прокофьев

Петрашевский

Кружковую деятельность «петрашевцев» император Николай I назвал «заговором идей». Буржуазные историки видели в ней только проявление оппозиционных настроений либералов, жаждущих реформ. И долгое время «петрашевцы» выступали на страницах исторических сочинений с подобными ярлыками. Но деятельность «петрашевцев» вышла за рамки теоретических споров, и не либеральные иллюзии привели их на путь революционной борьбы. Среди многих десятков людей, посещавших кружок Петрашевского, были настоящие революционеры, пропагандисты социалистических и даже коммунистических идеалов.

Петрашевскому и его соратникам были присущи колебания, непоследовательность во взглядах, доставшиеся им от дворян-революционеров. Но вслед за Белинским «петрашевцы» уже знаменовали собой появление на арене классовой борьбы революционеров-демократов, и они положили, по словам В. И. Ленина, начало социалистическим кружкам в России.

Книга В. А. Прокофьева — научно-художественная биография Михаила Васильевича Буташевича-Петрашевского, а также людей, близко стоявших к нему.

В. А. Прокофьев — преподаватель истории, 15 лет читал ее в различных вузах Москвы, автор ряда исследовательских работ по истории СССР. В серии «Жизнь замечательных людей» вышли его книги «Степан Халтурин», «Желябов», биографический очерк о М. Михайлове.

Когда по улице Ришелье проходят солдаты, невозможно усидеть на месте. По крайней мере мэтр Фурье не имеет на это сил. Ведь недаром же он в свои шестьдесят пять лет ежедневно ходит к Тюильрийскому дворцу, чтобы посмотреть на смену караула.

Пока шагают солдаты, нужно успеть залить две жалкие головешки в камине, прикрикнуть на кошек. А потом вниз! Вниз по узкой, извилистой лесенке.

Часы на камине отсчитывают двенадцать. Трубы торжествующе глушат все звуки. Но, боже, уже двенадцать? Двенадцать!

Вот уже десять лет Шарль Фурье, не пропуская ни одного дня, ровно в двенадцать садится в кресло у камина и ждет.

Ждет «кандидата». Так среди последователей мэтра принято называть миллионера, который, проникнувшись учением «социэтарной школы», явится к Фурье и выложит миллион на организацию пробного фаланстера.

Мэтр с сожалением прислушивается. Трубы поют уже где-то далеко, на другой улице.

И сегодня «кандидат» не спешит. А к его приходу давным-давно все готово.

Миллионера могут заинтересовать детали «открытия» Фурье. Об этом «открытии» ныне не так-то легко прочесть что-либо путное. Ведь в последнее время последователи мэтра почти не печатают его статей, заполняя страницы журнала «Фаланга» своими. Фурье страдает подозрительностью. Когда он был моложе, страдал отсутствием скромности. Но это только наедине с самим собой или в кругу двух-трех близких друзей.

Лет пять назад попробовали обойтись и без «кандидата». Несколько приверженцев Фурье создали своего рода акционерное общество для организации «социэтарной колонии». В департаменте Сены и Уазы общество приобрело большой участок земли.

Как это было радостно! И сколько вспыхнуло надежд!

Увы, спустя год стало ясно, что необходимого капитала в 1 миллион 200 тысяч франков не собрать, а тех 318 тысяч франков, которые были получены от 48 акционеров…

Э, да что вспоминать!

Выстроили какую-то нелепую ферму. Переругались. И не только фалангу, а производственно-потребительскую кооперативную общину организовать не смогли.

А ведь все так просто, так понятно, и иного пути у человечества нет.

Он не устает повторять это людям, он, мэтр Франсуа Шарль Мари Фурье.

Часы показывают уже вторую половину дня. Гулять поздно.

Кошки съели его завтрак? Но они, слава богу, ничего не понимают в винах. Полбутылки хорошей мадеры к остаткам рыбного филе… Мэтр всегда был в еде умерен.

Странно устроено современное человеческое общество — сплошная дисгармония. А люди, как чванливые букашки, кричат о прогрессе и цивилизации! Какая уж тут цивилизация, когда наперекор природе личное противоречит общественному. Счастье одних — залог бедствия для других.

Спросите адвоката: о чем он мечтает?

Чтобы в мире было как можно больше убийств, ограблений, мошенничеств.

А врач?

Болезни, эпидемии — вот путь к обогащению лекаря.

А для архитектора — пожары.

И все, буквально все ненавидят друг друга, объединяясь в классы, чтобы легче было ненавидеть.

Миром правит «меркантильный дух». Торговцы — вот вампиры, современные корсары, которые эксплуатируют и бедного и богатого, пожирают друг друга и во многом являются виновниками общественных бедствий.

Мэтр разволновался. И зачем ему вспомнились эти вурдалаки, зачем он бредет пройденными тропинками? Или это старость? О, в молодости он много поработал на «торговцев»! Только это и позволило ему потом с таким сарказмом, с такой силой обрушиться в своих книгах на «торговых паразитов». И он действительно был гениальным сатириком.

Что бы там ни говорили друзья, а мэтр доживает свои дни, и, увы, не в фаланстере.

Но у него есть маленькая тайна, он никому ее не откроет.

Когда никто не мешает мэтру, он умеет внутренне сосредоточиться, и тогда уже неважно, что его окружает. Он в мире гармонии. В мире, открытом им для человечества.

Он столько раз посещал этот мир фантазии, что уже с трудом видит в нем только идеал будущего.

Бог, создавший природу, создал гармонию в ней, и он же предопределил для людей идеальный общественный строй. Фурье «познал» божеское предначертание и по закону всеобщей аналогии обрисовал контуры идеального общества.

В нем все должно обеспечить нормальное развитие и удовлетворение естественных человеческих страстей.

Страсти… Как отпугивает это слово буржуазных моралистов! А Фурье под страстями понимает «причины человеческой деятельности», «коренные стремления его духа и тела, приводящие в движение все существо его», «а вовсе не те воплощения, те разрушительные порывы чувств, которые, затемняя рассудок, побуждают человека употреблять все средства к их удовлетворению».

Это уже не страсти, это «злоупотребления страстей».

Страсти сами по себе ни добры, ни злы, но могут порождать и добро и зло.

Значит, общество должно быть так организовано, чтобы «страсти одних людей не сталкивались враждебно со страстями других, чтобы удовлетворение стремлений одного человека не влекло за собой нарушение интересов другого», чтобы личное не противостояло общественному, а совпадало бы с ним.

Но как этого добиться? Мечтаниями? Человечество устало от обессиливающих иллюзий. Чем мечта зримее и влекущей, тем дальше старается держаться от нее современный «испорченный человек».

Его развратил чистоган.

А Фурье отдает людям мечту, проверенную точнейшими математическими и логическими выкладками.

Вот оно, гармоническое общество!

Весь шар земной поделен между фалангами. Фаланга — производственно-потребительская ассоциация. Она объединяет 1600—2 000 человек. Капитал фаланги акционерный. На этот капитал приобретаются земли, орудия труда, возводятся необходимые постройки.

Фаланга распадается на ряд серий по характеру производимых работ. Серия плотников, серия ткачей, садовников, огородников. Серии, в свою очередь, делятся на группы, образуемые людьми «со взаимными симпатиями».

Труд радостный, труд разнообразный, соревнующийся. Каждый член фаланги может трудиться в нескольких сериях: часа два у плотников, два — у огородников, два — у ткачей.

И труд превращается в наслаждение.

Доходы фаланги делятся на двенадцать равных частей.

А его еще обвиняют в том, что он стрижет всех под одну гребенку!

Доходы фаланги будут столь велики, что дивиденды, выплачиваемые на акции, значительно превысят современную прибыль с капитала.

Есть над чем задуматься, господа богачи!

Члены ассоциации имеют возможность получить доход и от труда и от капитала. Художники и писатели могут рассчитывать, что, получая за талант в одной фаланге, они получат за него же и в другой, если там распространятся их произведения.

Все обитают в одном доме — фаланстере. Это дворец. Огромный, каких еще не знает современная архитектура. В нем жилые помещения, различные по кубатуре, обстановке и, конечно, плате, взимаемой за них. Мастерские, столовые, театр, библиотека.

Семьи, в узкомещанском смысле этого слова, нет. Есть более или менее длительные брачные союзы. Родители не воспитывают детей, этим занимаются специальные педагоги. Воспитание трудовое, в процессах игр, но и дети приносят доход, выполняя работы, не слишком привлекательные для взрослых.

Самые тяжелые работы оплачиваются выше остальных.

В фаланге нет ни богатых, ни бедных, так как прожиточный минимум чрезвычайно велик. Труд — такое наслаждение, что им будут заниматься все, богачи не смогут остаться в стороне от работ.

Фаланга управляется «ареопагом» — выборным органом, и не столько административным, сколько совещательным. Даже титулы сохранятся, вплоть до монарха земного шара — «омниарха», но титулы эти чисто почетные. Фурье их сохранил, как кость для собак, чтобы привлечь внимание современных правителей к обществу будущего.

И никаких войн, революций, грабежей, банкротств. Особенно революций. Во время Великой французской революции 1789–1793 годов мэтр несправедливо пострадал и на всю жизнь сохранил неприязнь к революционному действованию.

Никакого классового антагонизма, так как постепенно исчезнут и классы: богачи станут трудящимися, а трудящиеся — богачами.

И настанет всеобщая гармония.

Как легко, мечтая, переступить границы земного! Фурье смотрит на землю из глубин марцающего космоса.

Пусть смеются маловеры.

Он-то знает, что всеобщая гармония на земле произведет изумительные превращения в природе. Засияет «северная корона» и расплавит вечные льды. Появятся пять новых спутников. Мир населится добрыми существами: антильвами, антикитами, антиакулами, которые станут верными помощниками человека. В морях соленая вода исчезнет и появится лимонад, а ночи будут лучезарными, как дни.

Мэтр очнулся ночью. Октябрьский ветер задувал в камин. Фурье давно болеет. Ничего не ест и только пьет и пьет воду со льдом.

Друзья и последователи — Консидеран, Вигуре — уговаривают его переехать куда-нибудь, чтобы за ним был уход. Но мечтать можно только в одиночестве.

С него хватит привратницы. Только что он пожелал ей доброй ночи, хотя уже скоро два часа.

Утром 10 октября 1837 года привратница долго не могла достучаться. Вошла. Шарль Фурье стоял на коленях, уткнувшись головой в постель. Он был мертв.

Мокрый снег с дождем. Дождь с мокрым снегом! И ветер. Ветер. Он крепко хватает в объятья, душит, не хочет выпускать, оттаскивает в сторону от домов. 16 марта 1840 года. В Царскосельском лицее днем тускло горят люстры. А в парке, под голыми сучьями, так и не наступил день.

Промозглый сквознячок выдувает торжественность из рекреационного зала.

Двадцать юношей продрогли в ожидании. Ждут прибытия на выпускной акт высоких гостей и боятся, что в этакую непогодь никто не приедет.

Михаил Петрашевский, крепко скроенный, среднего роста, стоит последним. Он задумчиво смотрит в окно, как будто провожает взглядом ветер.

— О чем мечтаешь? — шепот откуда-то спереди, не поворачивая головы.

А он не мечтает, он думает — всякая мечтательность ему чужда, даже противна. Но, может быть, шептали не ему? За долгие лицейские годы можно было вдоволь насмотреться на бесплодных фантазеров, и особливо из немцев. Они любят золотую серединку, как тот вон белобрысый барон Николай или Мишка Рейтерн. Полет их фантазии напоминает куриное хлопанье крыльями. Вот уже пять лет как остзейцы не разговаривают с Петрашевским. И только потому, что он всегда готов напроказить, досадить воспитателям. И всегда, увлекаясь, Михаил переступал границы. Так бывало у него и с гувернером Кохом.

Эта остзейская швабра тоже тут. Любит поболтать, а думать-то не научился. Ну и злился, визжал до истерик, когда замечал, что над ним потешаются.

Восемнадцатилетний граф Сивере стоит не шелохнется. Уколоть его иголкой, что ли? Он, видите ли, шокирован. А чем? Его сиятельство шокирует всякое искреннее проявление чувств, пусть даже в шалостях. Э, все они трусливая серединка!

К черту их! Даже сегодня смотрят в рот директору Гольтгоеру, как будто ждут от него чуда. А Гольтгоер из кожи вон лезет, чтобы угодить родителям своих именитых воспитанников.

Петрашевский косит глаза на кресла, в которых восседают увешанные аксельбантами и звездами, лентами и эполетами чиновные родители. Аристократическая спесь заменила им чувство собственного достоинства. О, они умеют, когда нужно, польстить, дать, взятку, умеют и благочестиво принять ее! Ум для них не обязателен. Образование и вовсе. Зато чинами и орденами пожалованы куда как! И все они немцы, немцы!

Римским и русским правом их пичкал, как сухой булкой, барон Врангель. Француз Жилле настолько пропитался немецким духом в стенах русского лицея, что не хотел знать французской школы романтиков. Не прочел ни одного романа Гюго, а ведь Жилле — «профессор» французской литературы.

Где-то там, в задних рядах, заслоненный сиятельными тушами, сидит и его отец Василий Михайлович Петрашевский—отставной штадт-физик С.-Петербурга и губернии, доктор медицины и хирургии. Он не ловил наград, зато и в столице и в уездах его попечением и хлопотами открыто несколько больниц. А сколько раненых в годину 12-го обязаны своей жизнью главному хирургу армий Багратиона и Милорадовича!

Эх, Милорадович, Милорадович! Отец и по сей день горюет, вспоминая графа, убитого декабристами. Отставной штадт-физик не может слышать имен «бунтовщиков».

А вот Михаил не чувствует симпатий к генералу, хотя тот был заместителем самого императора Александра I на его крестинах.

Петрашевского вызывают для вручения бумаг. Михаил, немного вразвалку, подходит к директору. Он последним получает аттестат. Возвращается в строй. Не спеша читает:

«Оказал успехи: в Законе Божием, нравственных и юридических науках, в географии, статистике, истории, французской словесности и в английском языке — весьма хорошие; в математике, физике и латинской словесности — удовлетворительные; в немецкой словесности — хорошие; в политической экономии и русской словесности — отлично хорошие; сверх того обучался рисованию, фехтованию и танцеванию…»

«По высочайшему повелению» от января 20-го числа сего 1840 года ему присвоен XIV класс — коллежский регистратор.

Лицейское начальство дождалось случая, чтобы отомстить предерзостному воспитаннику. Он единственный выпущен XIV классом. Но кто заступится за сына отставного штадт-физика?

Отец уже знает и смотрит в сторону, сдерживая слезы.

Михаилу, конечно, наплевать на эту выходку лицейских солдафонов. Они хотели его унизить. Нет, господа, наоборот, ведь сейчас все подумали о том, что за всю историю лицея только он да Пушкин были выпущены с низшим классом. Хотя Пушкин получил не XIV, а XIII.

Он и Пушкин! Что же, остается только расшаркаться за честь, оказанную ему Гольтгоером.

Но отец убит горем. Ведь сколько препон пришлось ему преодолеть, чтобы поместить сына в этот великосветский заповедник по выращиванию высшей чиновной знати! И вот тебе — XIV класс, жалованье, на которое нельзя даже прокормиться. А ведь Петрашевские небогаты, отец имеет два дома — каменный и деревянный в Коломне, на Покровской площади, да имение в Новоладожском уезде Петербургской губернии с 250 душами крепостных. Правда, у матушки есть еще два каменных дома в Петербурге и имение в Вологодской губернии, но они не в счет. Если с отцом что-либо случится, она все приберет к рукам. Нет, мать никого не любит, только себя. А ведь Михаил не один. У него четыре сестры, и наследством, если умрет отец, нужно будет поделиться и с ними. Директор лицея с недоумением смотрит на Петрашевского. Почему он вышел из строя? Обрадовался, что его уже нельзя засадить в карцер?

Петрашевский кланяется преподавателям и воспитателям.

Отвешивает поклон публике.

Не сошел ли он с ума? Что он делает? Петрашевский собирается произнести речь? В стенах императорского лицея?

Это почти кощунство!

Гольтгоер делает протестующий жест. Но Петрашевский не смотрит на директора.

Серьезно, без тени улыбки, Михаил Васильевич благодарит учителей и воспитателей за их попечение, труды, потраченные на то, чтобы сделать из воспитанников настоящих людей и верноподданных монарха. Он вспоминает о собственных выходках с сожалением. Да, он вел себя отвратительно, доводил милейшего Коха до истерик своими вопросами и возражениями… Нужно забыть все эти школьные ссоры и пожелать процветания лицею, его директору, учителям и воспитателям, всеподданнейше припасть к стопам императора, столь заботливо и всемилостивейше заботящегося о лицее…

Директор не верит своим ушам. Последний ученик, чиновник XIV класса, вольнодумец… и такие слова!

Петрашевский-отец растерянно улыбается.

Николай Ахшарумов отвернулся, чтобы не расхохотаться. Ужели эти идиоты не понимают, что Михаил издевается над ними? Да как ловко, как тонко! Фарс, комедия, а ведь они, чего доброго, хлопать будут. О, Петрашевский плохо пишет, но оратор превосходный! Какое воодушевление в голосе! И сколько иронии в глазах!

А они и в самом деле хлопали. Директор так расчувствовался, что публично выразил сожаление о том. что ему раньше не были известны истинные чувства, наполнявшие господина Петрашевского.

Николай Кайданов крепко пожал руку, когда Петрашевский вернулся в строй. Он тоже понял.

Михаил отомстил, отомстил за все обиды и унижения, за муштру и коверканье мальчишеских душ в угоду монарху, чиновническому чинопочитанию.

…И наступило время, о котором лицеисты мечтали столько лет.

Рейс из Петербурга в Гельсингфорс на сей раз мало походил на приятную морскую прогулку. Море катило крутую волну.

За завтраком и обедом дамы ели неохотно, но неизменно выходили к столу, чтобы еще раз посмотреть на загадочного пассажира.

Когда он появлялся, умолкал стук ложек, звон вилок. Дамы рассматривали его с откровенным восхищением, мужчины хмурились.

Он позволял любоваться своим цветущим правильным русским лицом, спадающими на плечи темно-русыми кудрями. Но при этом его огромные серые глаза были подернуты грустью.

Он нелегко переносил качку. Иногда поднимался на палубу, чтобы подышать свежим морским ветром.

Ни с кем не знакомился, не разговаривал.

В судовой книге он был записан просто «помещик Курской губернии Николай Александрович Спешнев».

Это имя ничего не говорило любопытным. Кто-то припомнил, что у Спешнева крупные имения, что-то более 500 душ. Вот и все. Ни чинов, ни званий.

Всеобщее внимание раздражало Николая Александровича, хотя он и привык к тому, что всегда и всюду становится центром. А ведь он неразговорчив и не «теплая душа». Любезен, предупредителен. Это от хорошего светского воспитания. Но и только. У него нет любопытства к людям. Мантия многодумной непроницаемости держит их на расстоянии, хотя он никого не отталкивает…

Он рад, что море бурное и можно подолгу лежать в каюте. Когда лежишь, качка не так заметна. Впрочем, сейчас он мало что способен замечать. Лучше всего постараться забыться во сне.

Засыпая, он видит один и тот же сон. Он видел его, лежа в гостиницах, на съезжих дворах, в карете. Для этого нужно только закрыть глаза.

…Веранда барского дома. Сквозь плющ и дикий виноград едва пробивается свет из окна. В окне женский силуэт. Легкий ветерок теребит тюль занавески. И кажется, что женщина струится. Потом темнота. И дни, наполненные цокотом копыт…

Скорее, скорее, скорей же! Он убегает.

Убегает и не может убежать.

За спиной легкое, горячее дыхание, и сейчас его шею обовьют руки…

Стена каюты. Поскрипывают переборки, И приглушенно, через равные промежутки, осыпается шум обессилевших волн.

Но разве его можно догнать? Разве обнимают через море?

Спешнев выходит на палубу. Ветер рвет легкую накидку, отбрасывает копну волос, разгребает ее.

Сон исчез. Остался внизу, в каюте. Спешнев больше не спустится туда. Да и Гельсингфорс скоро.

Скоро Гельсингфорс, и не будет снов.

Но в последний раз зайти в каюту и закрыть глаза?!.

Ветер подхватывает тюль занавески. Струится женщина…

Анна!

Это имя можно повторять только про себя.

Он бежал потому, что Анна замужем и муж ее — Савельев — приятель, так гостеприимно открывший ему двери своего дома.

Он бежал потому, что она мать двух детей.

Он бежал потому, что нет ничего прекраснее, желаннее Анны Цехановецкой.

Жизнь раскололась на две, на три, а может быть, и больше частей.

Департамент внутренних сношений министерства иностранных дел, где Петрашевский служит с марта 1840 года третьим переводчиком.

Петербургский университет, вольнослушателем которого Михаил Васильевич стал осенью того же года по праву, предоставленному бывшим лицеистам.

Маленький деревянный домик в старой Коломне, с резным коньком на крыше, покосившимся крылечком и большим кабинетом вечно неприбранным, утопающим в пыли и тишине.

Между департаментом, университетом, Коломной — Петербург, знакомые, Россия.

Петрашевский никак не может сложить эти части. Они не подгоняются одна к другой.

В департамент можно являться и не каждый день. Тем более что коллежскому регистратору платят всего 114 рублей 29 копеек серебром в год. Его обязанность — сопровождать иностранных подданных в их хождениях по присутственным местам и чаще всего по судам и полицейским участкам.

Тупые рожи полицейских офицеров, которых так ненавидит весь без исключения Петербург.

Судейские крючки, никогда не говорящие ни да, ни нет, пока не зашуршит в потной ладони бумажка. Иностранцы, старающиеся выколотить из варваров русских как можно больше чистогану.

Отупение к концу дня.

И только изредка выпадали «праздничные недели». Это случалось, когда Михаила Васильевича направляли делать опись выморочного имущества иностранца и оказывалось, что у покойного осталась библиотека.

В двадцать лет трудно разобраться в пестром калейдоскопе названий. Списывать их механически, с тем чтобы потом книги лежали на складах в ожидании возможного наследника?

Нет. Книги не должны залеживаться мертвым грузом, их место на полках живых людей.

Романы, водевили, новеллы — в сторону, если только среди них нет Жорж Санд, Гюго, Бальзака, Беранже. Беллетристика обычно не привлекала внимания Михаила Васильевича. Ему просто не хотелось тратить на нее время. Правда, Пушкина и Лермонтова, запрещенного всеми запретами Радищева и стихи Рылеева Петрашевский переписывал, заучивал наизусть. Но он и не относил их к беллетристам.

Гражданственность, гимн свободе, яростное обличение, любовь к народу — вот что прежде всего ценил Михаил Васильевич у этих писателей. А достоинства музы? Тут он не ценитель. Но Пушкин и Рылеев — русские. Их сочинения почти отсутствуют в библиотеках иностранцев.

Зато Шарль Фурье, Прудон, Кабе, Сен-Симон, Консидеран, Фейербах в самых различных изданиях, часто не разрезанные, упрятанные куда подальше, — частые гости на полках покойных владельцев. Они-то и примиряли Петрашевского с не слишком приятной обязанностью копаться в рухляди усопшего иноземца.

Вначале Михаил Васильевич, наткнувшись на заинтересовавшую его книгу, тут же, в развороченной библиотеке, отыскивал уголок и усаживался читать. Но интересных книг было много, а времени в обрез. И Петрашевский решил, что не совершит большого должностного преступления, если будет подменять эти книги другими.

Можно было и не подменять — никого не интересовало, сколько томов оставил умерший, тем более что большей частью не находилось и наследников на эти тома. Но Михаил Васильевич был щепетилен.

Теперь, направляясь на опись, он обязательно забегал в книжную лавку.

Торговцев иностранной литературой в столице было немного. И среди них — конечно, не самый известный — Лури. Лавка у него тесная, пыльная Здесь нет столиков для чтения и не подают кофе. Зато хозяин имеет прекрасно налаженные связи с заграничными поставщиками, и любая запрещенная в России книга беспрепятственно доставляется Лури.

Петрашевский очень скоро сделался здесь своим человеком. Лури снабжал Михаила Васильевича всевозможной иностранной макулатурой для подмены, сообщал ему списки запрещенных книг, выписывал из-за границы все, что бы Петрашевский ни пожелал.

Библиотека в коломенском домике быстро пополнялась, вытесняя из кабинета хозяина лишние вещи.

Время уплотнилось до предела.

Вольнослушатель юридического факультета столичного университета Михаил Петрашевский не слишком баловал профессоров посещением лекций.

Да и стоило ли терять время, слушая Калмыкова, читавшего русское государственное право, или Шнейдера, жевавшего римское, Баршева — профессора русских уголовных и полицейских законов? В лучшем случае эти «ученые мужи» могли сообщить кое-какие факты, дать некую, очень незначительную сумму знаний, но не за этим пришел в университет Михаил Васильевич.

Ему необходимо было утвердить свое миросозерцание, найти философское обобщение тем знаниям, которые он уже приобрел.

Поступая в университет, Михаил Васильевич некоторое время колебался. Ему казалось, что юриспруденцией он сможет заниматься и сам, а вот философское образование поможет ему обрести целеустремленность, утвердить складывающиеся убеждения.

Но философский факультет столичного университета походил на заштатную богословскую семинарию. Дух Рунича витал в его стенах. А о Руниче и его попечительстве Петербургским учебным округом знали все. Это он изгнал естественные науки, это он приказал преподавать математику на основе священного писания.

Юридический же факультет имел хоть одну светлую личность. Если в Москве гремело имя профессора Грановского, то в Петербурге с ним соперничал Виктор Степанович Порошин.

Он читал политическую экономию и статистику.

Виктор Степанович не отличался красноречием, не в пример Грановскому. Но ясность мысли и убежденность, удивительная гуманность воздействовали на слушателей лучше всяких громких фраз и красивых оборотов речи.

Аудитория напоминает залу театра. Студенты сидят, словно заранее купили абонементы на места. В передних рядах, прямо против кафедры, «белоподкладочники». И хотя никто не носит студенческих мундиров на белой подкладке, сынков дворянской аристократии и чиновной знати иначе не величают. Здесь — светские манеры, французская речь, чопорность. «Центр» редко аплодирует, считая это не комильфо. Среди «белоподкладочников» нет казеннокоштных. В университет они приезжают на собственных лошадях. Обедают в лучших ресторанах. И считают чуть ли не своим долгом ежедневно устраивать пирушки, петь гусарские песни и хвастаться своими похождениями.

Но таких немного, а на лекциях Порошина их и вовсе единицы.

Зато задние скамьи, подоконники забиты казеннокоштными и вольнослушателями. Мундиры тут засаленные, затасканные, много раз заложенные, с чужого плеча. Вольнослушатели в сюртуках, а иногда и в тужурках и даже пледах. Инспектор с помощником зорко наблюдают за входящими в аудиторию, но пледы ухитряются пробраться и спрятаться за спины впереди сидящих. Фуражки можно носить только в стенах университета, на улице нужно быть в треуголках. А если мундир в таком непотребном виде, что не миновать разноса какого-нибудь штатского или военного генерала, то, вместо того чтобы надеть треуголку, стаскивают мундир, закручиваются в плед и, уже не приветствуя ни штатских, ни военных, закоулками спешат по своим конурам. Это тоже дворяне или сыновья чиновников.

Но у этих дворянских сынков за душой ни крепостных, ни имений — только и есть что одно звание. Император Николай I терпеть не может студентов. И не дай бог попасться ему на глаза в пледе или даже мундире, но с плохо начищенными пуговицами!..

Юристов кто-то окрестил «богачами», но на лекциях Порошина сидят математики, философы и филологи. Они обычно «побогаче» «богачей» и придают аудитории приличный, с точки зрения инспектора, вид.

Пока не началась лекция, болтают, читают. Ожидая Порошина, усиленно судачат о его причудах. Ведь он, доктор философии, экстраординарный профессор, имеет в Брест-Литовском уезде Гродненской губернии свыше 800 душ крепостных да под Новгородом и Петербургом еще полторы сотни, а живет, как студент: в одной комнате, ходит пешком, не курит и не пьет, всегда готов помочь нуждающимся, о внешности своей и вовсе не заботится. Инспектор как-то признал его за студента и не хотел было пускать в аудиторию.

Петрашевского все эти пересуды только злят. Почему о «приличном» и «неприличном» должно судить только с точки зрения аристократического бомонда? И так уже в России стараниями императора регламентированы все стороны жизни. Не страна, а какая-то огромная казарма. Даже по внешнему облику города похожи друг на друга, как сторожевые будки, выкрашены в два, много — в три цвета, с преобладанием серого, солдатского. Даже штатские чиновники организованы по-военному — корпус лесничих, корпус горных инженеров…

Чиновник не имеет права носить бороду, длинных волос.

Михаил Васильевич хорошо понимает Порошина — профессору претят эти дикие рамки монаршей солдатчины.

Петрашевский тоже протестует чем и как может. Он носит длинные волосы и густую бороду. Когда начальство «советует» ему постричься, он смиренно выслушивает нотацию, немного укорачивает шевелюру и подрезает бороду, зная, что директор департамента слишком спесив, чтобы вступать в обсуждение того, насколько точно выполнил чиновник его распоряжение. А уж ежели и сделает новое замечание, Михаил Васильевич молчать не будет. Он докажет директору, что постригся, что законы не запрещают человеческого естества, и в конечном итоге директор будет выглядеть дурак дураком, как это и было совсем недавно, когда он разорался на Петрашевского за то, что тот плюнул на пол.

— Ваше превосходительство, но я человек религиозный, а меня сейчас сглазили. Так что, ваше превосходительство…

Превосходительство поспешило убраться в свой кабинет.

И в университет и в департамент Михаил Васильевич считает нужным и возможным являться в той одежде, которая его больше устраивает. А если это кому-либо режет глаза, то пусть отвернется. Он не позволит никому посягать на личную свободу.

Профессор Порошин ходит в стареньком, потрепанном мундире. Это его дело.

Петрашевский всем одеяниям предпочитает широкий плащ и шляпу типа сомбреро. А дома у него есть заветный халат с оторванным рукавом. Рукав натягивается отдельно.

Но Порошин уже начал лекцию. Как трудно в иносказаниях, на примерах древней истории говорить о сегодняшнем дне, его нуждах!

А нужда прежде всего одна — ликвидация крепостного права. Порошин осуждает его почти открыто. Трудно кого-либо обмануть рассуждениями о положении рабов в древнем Риме. Тем более что прежде чем произнести слова «раб», «Рим», профессор подробно анализирует проблему имущественного неравенства. Если и можно говорить о имущественном неравенстве, то только имея в виду помещика и крепостного, ведь раб был вовсе лишен имущества и сам являлся только говорящим орудием — имуществом рабовладельца. Порошин упорно развивает свою мысль:

— Есть существенная разница между неравенством природным и тем, которое порождается произвольным действием людей, влиянием гражданских учреждений. В первом мы не властны, второе зависит от нас и, следовательно, лежит на нашей ответственности; иногда эти учреждения явно узаконяют неравенство, например, там, где существует и признается законом рабство; там не только имущество рабов принадлежит другим, но и сами они, их силы, их природные способы и все, что они могут произвести; из всего этого на их долю, для собственного их развития, не достается ничего.

Вспомнил и о рабах, но это для отвода глаз. Все поняли, что речь не о них. Да и профессор заключает:

— В европейских обществах право личной свободы и другие права признаны неприкосновенными и пользуются безопасностью. Каждый может располагать собою, своею собственностью, это право собственности считается основанием

Как это сложно и как просто. Отношение к собственности, ее видам определяет мировоззрение и феодала и буржуа, отличает социалиста от коммуниста. А гражданские свободы?

Петрашевский еще не задумывался над связью между собственностью и гражданской свободой.

А Порошин ведет слушателей за собой в мир идей, которые так тщательно охраняются сторожевыми псами цензуры. И все это, не выходя из рамок взгляда на право собственности.

Михаил Васильевич уже знаком с сочинениями французских социалистов. Но, признаться честно, Шарль Фурье, например, пишет очень заумно. Его «Новый мир» пестрит совершенно непонятными словами, коих не найдешь ни в одном словаре: «унитеизм», «гармонический селадонизм», «гастрозофия».

Или появляются вдруг какие-то причудливые подсчеты «страстных серий». Вид у книги наукообразный.

Но Порошин вовсе не склонен высмеивать Фурье. Наоборот, он детально излагает его социально-экономическое учение, оставляя в стороне космогонию.

— Очевидно, что в этих гипотезах и мечтаниях есть нечто грандиозное и не чуждое истины. Это учение, с одной стороны, обнаружило все невыгоды настоящего положения вещей, изобразив …все те злоупотребления, кои кроются в праве неограниченной частной собственности, с другой стороны, оно выставило все выгоды, кои могут произойти от общежительного потребления, из которых некоторые возможны и осуществляются перед нашими глазами. Нет надобности прибавлять, что вполне это учение не принято и не могло перейти в практическое применение. Во Франции оно имело и имеет своих последователей…

Порошин сочувственно относится к социалистическим учениям, хотя далек от мысли, что частная собственность должна быть ликвидирована. Он даже плохо верит в возможность ее замены общественной собственностью и ратует только за искоренение злоупотреблений.

Но Петрашевскому важно, что профессор систематизировал его собственные понятия и знания, а выводы он уже сумеет сделать и сам. Жалко только, что Порошин, сочувствуя социальным учениям, ничего не пожелал говорить о теориях коммунистов. Видимо, он не одобряет их, считает вредными. Пусть даже так, но Петрашевский почти ничего не знает об их доктрине.

Надо разобраться.

Ночью на него наступают книги. Кажется, они соскакивают с полок, выстраиваются в боевые порядки и идут атакой. Их оружие — мысли, факты. Петрашевский едва успевает отбиваться. И только серый рассвет разгоняет полчища переплетов и корешков.

Додумывать приходится многое. Он прочел почти всего Фурье, Сен-Симона и теперь старается отделить фантазию от существенного, жизненного. Его все больше и больше привлекает та часть сочинений этих мыслителей, где они говорят не о будущем, а бичуют настоящее.

Как остро, как язвительно, с каким сарказмом писал Фурье о «меркантильном духе», правящем Францией!

Этот маклер из Лиона, человек, который глубоко ненавидел «торговлю», долгое время вынужден был сам «разносить чужую ложь, прибавляя к ней свою собственную». Какой нужно было обладать наблюдательностью, чтобы разглядеть надвигающийся на Францию экономический кризис и обобщить на примере кризиса 1825 года неизбежность подобных катаклизмов в будущем! А его описания положения рабочих? Кровь в жилах стынет!

Михаил Васильевич иными глазами стал смотреть на жизнь, окружавшую его. Скептицизм к мероприятиям русского правительства, устройству судов, образования укрепил в нем политический радикализм.

И он не скрывал его, часто отпугивая от себя новых университетских приятелей.

Петрашевский еще не столкнулся с жизнью лицом к лицу, его выводы были скорее умозрительными и не имели опоры в практике, в наблюдениях над окружающим.

Для этого он был еще слишком молод.

Зато Александр Пантелеймонович Баласогло — надворный советник и мелкий чиновник архива министерства иностранных дел — с жизнью успел познакомиться не только из книг.

Жизнь уготовила ему одни барьеры. И сколько бы он ни перескакивал через них, на пути возникали все новые.

Эта скачка началась в юности, когда он был еще гардемарином. Потом стал мичманом.

Тонул, чтобы вовремя доставить депешу, на которую никто не обратил внимания. Отсиживал на салинге за прегрешения других. В турецкую кампанию 1828–1829 годов остался единственным волонтером, не получившим ни орденов, ни чинов, ни подарков, ни даже причитающегося за это время жалованья.

Увлекаясь всю жизнь Востоком, стремясь во что бы то ни стало хоть простым палубным матросом попасть в кругосветное плаванье, семь лет вышагивал в Кронштадте офицерские эполеты, к которым не стремился, которых не добивался.

После 14 декабря 1825 года даже мечтать о научной деятельности исследователя Востока стало опасно. Император знать не хотел о науках, а ученых называл тунеядцами и мерзавцами.

Баласогло начал посещать университет, чтобы пройти курс восточных языков. Но в это время его стали ежедневно гонять на фрунтовую службу.

Бросил флот — на суше те же мели, те же рифы. Отказался от места адъютанта при штаб-офицере корпуса жандармов в Ставрополе ради вакансии в Институте восточных языков. Вакансия досталась другому, в Третьем отделении не стали ждать.

Наконец попал в счетное отделение хозяйственного стола министерства просвещения на 750 рублей ассигнациями в год. Ворошил связки бумаг, наблюдал, как его столоначальник берет взятки. И мрачнел.

Жил на казенной квартире — в одной тесной комнате, питался пирожками и сайками с Гостиного двора. Потбм в течение шести лет не мог брать их в рот.

В три часа кончалось присутствие в департаменте, и Баласогло оставался наедине со своими мыслями. Он не мог пойти к знакомым, так как не имел выходного платья. Книг купить тоже было не на что.

И он чувствовал, как нервы натягиваются до предела. Бывая на людях, замечал, что порой не понимает, о чем говорят.

Состояние, близкое к помешательству.

Тогда он начал доискиваться до причин своего бедствия. И невольно пришел к убеждению, что во всем виноват тот общественный порядок, который царит в России.

Отрицать всегда легче. Идеальный мир строился в воображении по камушку. Мысли как капли. Но когда-то еще водоем наполнится до краев.

Нужно было как-то жить. Тем более что Александр Пантелеймонович женился.

И опять барьеры, опять скачка, обещания, посулы, требования взяток и обманы, обманы!

Наконец свалилось на голову манной — место в архиве министерства иностранных дел.

С замиранием сердца читал архивариус доклады графов Воронцова, Румянцева, отчеты об экспедициях Шелехова, Сенявина, донесения Ермолова, Потемкина, подлинные бумаги Петра I, Екатерины.

И ему открылась иная Россия — страна великих свершений.

Но ведь он копался в прошлом. А будущее по-прежнему рисовалось в мрачных красках. В России как будто забыли о ярких цветах жизни — зеленом, красном, золотом, — и, размешав архивную пыль в водичке, мазали и мазали этой грязью все вокруг.

Иногда появлялись люди, на которых Александр Пантелеймонович смотрел, как на выходцев из других миров. Они заражали его энтузиазмом и прельщали обещаниями. По не собирались их исполнять.

Баласогло уже не восторгался и не жил прошлым величием отечества. Он утвердился во мнении, «что в России пошло все вверх дном, что в ней готовится какая-то катастрофа и что это уже ни для кого не тайна».

Приметы надвигающейся бури заметны на каждом шагу: «отсутствие всякого понятия о своих обязанностях, пренебрежение разума религии и законов, с одним насмешливым или тупым сохранением обрядов и пустых приличий, всеобщее недоверие друг к другу, исчезновение капиталов, которые как бы ушли в землю, вера в одни деньги, наконец… бессилие власти к одолению бесчисленных беспорядков и злоупотреблений…»

Баласогло заметался. Заметался в поисках выхода.

Он уже слышал грозный гул надвигающегося урагана. Его фантазия, обогащенная знанием истории, рисовала страшные картины.

«Воины будут сражаться, ораторы возбуждать народ к резне, чернь — разбивать кабаки, насиловать женщин, терзать дворян и чиновников; немцы будут изрезаны в клочки, Польша изобьет всех солдат до единого или сама погибнет до последнего человека под их штыками; Малороссия, вероятно, отложится; казаки загуляют по-своему, по-прежнему, по-старинному; Кавказ забушует, как котел, и, может быть, растечется в зверских набегах в Крым, до Москвы, до Оренбурга, подымет всех татар, калмыков, чуваш, черемис, мордву, башкир; киргизы и монголы, только того и ожидая, станут врываться из степей Средней Азии до Волги и далее, внутрь России; Сибирь встанет и заварит кашу с Китаем; а тут-то, когда по всей России будут бродить шайки новых Разиных и Пугачевых, которые сами себя будут производить в генералы, англичане отхватят под шумок и наши американские колонии, и Камчатку, завладеют Амуром…

Все это может быть и будет непременно, если только (будут) лица, злоупотребляющие десятки лет во всей безнаказанности, и власть, даруемую им законами, и доверие государя, и пот и кровь народа, и все священные преимущества заслуг, седин, имен, выражающих народную славу, и — что всего ужаснее — преимущества образования и познаний! Но если оно будет — что тут будет делать писатель? Тут не возьмут ни крест, ни штык, ни кнут, ни миллион, ни ум, ни слеза, ни красота, ни возраст, ни самое высшее самоотвержение!.. Тут будут свирепствовать одни демагоги, которых, в свою очередь, каждый день будут стаскивать с бочек и расшибать о камень; о писателях тут уже не будет и помину, потому что все они гуртом будут перерезаны заблаговременно в виде бар и чиновников…»

«Чем же помочь этой страшной беде, которая у всех висит на носу, о которой все чуют и от которой никто и не думает брать мер? Кричать о ней? — посадят в крепость; писать? — ценсура, гауптвахта и опять-таки крепость; доносить? — в том-то и беда, что некому: зашлют туда, куда Макар телят не гонял!..

Остается только плакать и посыпать главу пеплом, и то не на улице!..

Нет! — мужчина не должен плакать, а должен действовать, пока не ушло время».

«…Смягчать нравы, образумливать, упрашивать, чтоб полюбили истину; найти себе точку опоры и действовать с нее на все стороны, имея в виду уже не классы или звания, не лица или титулы, а одного человека — ум, душу, инстинкт самохранения».

Он стал бродить из дома в дом. Он искал людей, деньги, он спешил, он хотел через журнал, посредством библиотек, с помощью писателей и художников «пустить в общество… круг идей, дать ему в руки целый свод учебников» и смягчить ожесточившиеся человеческие сердца.

Он сортировал в уме тех, с кем встречался. С негодованием отшвыривал в сторону литераторов-либералов, «для которых все равно, что бог, что сапог; что мир, что жареный рябчик; что чувство, что шалевый жилет; что всемирная идея, что статейка Булгарина».

Он искал Молодых, свежих и с крепкой душой.

Их не было среди «порядочных».

Александр Пантелеймонович стал присматриваться к тем, над кем насмехались, кто слыл среди «порядочных» «беспокойным, пустым».

Это была хорошая рекомендация в глазах Баласогло.

С такой рекомендацией рядом с Александром Пантелеймоновичем в министерстве иностранных дел работал Петрашевский.

Она вошла в номер, как к себе домой, и ничего не объясняла. Да и нужны ли объяснения, когда Анна в Гельсингфорсе и не может оторвать губ от его лица?

Спешнее не убежал.

И два года не вспоминал о России, имении, не думал о Европе и никуда не выезжал из Финляндии. Только изредка приходили письма от лицейского товарища Владимира Энгельсона. Тогда воскресали знакомые лица былых друзей.

Но Спешнев не всматривался в них.

«Петрашевский блестяще выдержал магистерский экзамен в университете и теперь кандидат…» «А из лицея выпущен XIV классом!» Потом забыл и о Петрашевском.

Да, университетская премудрость почти целиком вписана в матрикул. На это понадобилось немногим более года. Не так уж много, если вспомнить вольнослушателей, которые успели за время своего студенчества обзавестись семьями, детьми и даже получить по службе один-два очередных чина.

Осталась только кандидатская диссертация да кое-какие нетрудные экзамены, которые он может сдать в любое время.

Близится лето. Пустеет столица. Помещики, зимой живущие в Петербурге, разъезжаются по своим имениям. Студенты пристраиваются к знакомым в нахлебники, воспитателями, гувернерами, стремятся попасть в леса, на берег моря или, если повезет, укатить с подопечными «на воды» за границу.

Самое время взять отпуск и месяц пожить у себя в деревне.

В министерстве никто не возражал. Четырехнедельный отпуск был оформлен тут же. Отец оставался в Петербурге, здоровье его все ухудшалось. Матушка при нем.

В последнее время Петрашевский замечает, что мать ждет не дождется, когда болезнь окончательно доконает ее супруга, а тогда она полная хозяйка не только своих домов и имений, но и… детей.

Ну нет, с матушкой он всегда почтителен, но быть ее рабом или управляющим движимой и недвижимой собственностью госпожи Петрашевской он не намерен. С отцом отношения так и не наладились. Старый служака, воспринявший кое-какие либеральные идеи начала александровского правления, он растерял их в войнах, непрерывных хлопотах по устройству госпиталей, в борьбе с холерой. Сын не оправдал его надежд. Он не стад медиком, из него не получится и исправный чиновник, делающий карьеру. Вольнодумство сына более всего тревожит отца. Вот и главный инспектор по медицинской части баронет Виллье, при котором с этого года старший Петрашевский состоит по особым поручениям, как-то, проговорив с Михаилом Васильевичем вечер, заметил: «Продуло, продуло вашего сынка, уважаемый Василий Михайлович, сквознячком с Сенатской площади».

А ведь баронет так хорошо относится к Василию Михайловичу да и сыну его при рождении «дал на зубок» круглую сумму. И вдруг — Сенатская…

Воспоминания о Сенатской площади всегда вызывают у Василия Михайловича слезы. Друг и покровитель его граф Милорадович, будучи уже смертельно раненным, потребовал к себе не кого-нибудь, а доктора медицины и хирургии Василия Петрашевского. И он не отходил от графа до самой его кончины.

А сын? Тот и не скрывает своего преклонения перед декабристами.

Михаил Васильевич уже давно чувствует себя страшно одиноким в семье. Сестры малы, Да и «думают из рук матери». Друзей у него нет. А ему нужно, наконец, разобраться в самом себе и, быть может, разрядить пистолет, который вот уже два месяца лежит заряженный в письменном столе.

Решено, он едет в деревню.

Сборы не заняли, много времени. А дорогой можно думать, наблюдать и снова попытаться решить давно занимающий его вопрос о взаимоотношениях между человеческим разумом и природой. Рационализм философов Прошлого столетия никак не укладывается в сознании, рассыпается прахом, как только мысль вступает в борьбу с фактом.

А это значит, что человек не обладает «свободою произвола», все, что происходит в нем, все зависит не от разума его, а от общих законов природы.

Как тяжело расставаться с горделивыми мечтаниями и признать свое ничтожество перед лицом природы!

Но это так.

Вот он едет и едет вдоль опушки нескончаемого старого бора. От сосны к сосне, от ели к ели. И нет исполинам до него никакого дела. И природа, ее высший разум, создавая этот лес, не заботились о нем, Петрашевском Михаиле Васильевиче, будущем кандидате юридического факультета.

У деревьев свое назначение, у него свое. Значит, его личное состоит в том, чтобы как можно полнее развить в себе «это свое», те свойства, которые в него заложила природа, — в этом счастье, в этом смысл жизни и в этом гармония природы.

Но гармония природы еще и в тесной взаимосвязи всех явлений.

И если он разрядит пистолет — в себя ли, в кого другого, то будет нарушена гармония.

Черт возьми, природа эгоистична, она не оставляет существам, ею созданным, даже право распоряжаться собой. Ведь если проникнуться этой мыслью, то наступит безразличие. Жизнь или смерть — только непостижимая логика природы.

Нет, дорога так и не помогла разобраться в философском назначении человека. Все, что он наблюдает в природе и особенно среди людей, в обществе, противоречит философскому понятию гармонии. И пистолет по-прежнему лежит под рукой. Петрашевский часто разряжает его в стену старого деревянного дома. Выстрелы вспугивают навязчивые мысли, и часто он с какой-то болезненной страстью всаживает пулю за пулей, пулю за пулей, разгоняя дворовых девок, прохожих мужиков.

Потом часами бродит по берегу маленькой извилистой речушки. На песчаных отмелях, в мелкой воде греются полусонные рыбы. Но нет гармонии и в этих ленивых водах. Всюду борьба, всюду жизнь и смерть. Воду, как ножом, располосовала бросившаяся врассыпную речная мелюзга. Всплеск, и только расползающиеся круги свидетельствуют о новом нарушении гармонии, новой смерти.

И так везде, везде…

Не решив вопроса о «гармонии», он приобрел равнодушие к жизни. Мысленно перебрал знакомых, случайных приятелей, родных и решил, что никто из них не достоин его привязанности, любви.

И только все человечество, живущее вот так же, как эти рыбы, в дисгармонии, нуждается в людях, которые, забыв об эгоизме, должны служить ему бескорыстно во имя «всеобщего блага».

Это был кризис, и он пережил его. Кризис юности, не нашедшей себе конкретной цели в жизни и иаивно верившей, что сможет добиться «всеобщего блага».

Забыты рощи, реки, поля. Петрашевский знает, что там нет гармонии, как нет ее нигде, — ведь она только идеал природы и достичь его могут существа разумные.

Разумные живут тут, по соседству, в этих хатах под соломенными грибами, на людской половине его барского дома.

Раньше он никогда о них не вспоминал. Если речь заходила об имении, то оно вставало перед глазами пашнями, помещичьим домом и садом, соседним лесом, пахло сушеными травами сенокосов. А люди были где-то там, за занавесом памяти и воображения.

Но они-то и составляют человечество. И незачем ходить вдаль, чтобы наблюдать его, быть ему полезным. Петрашевский ни на минуту не сомневается в своих способностях служить людям, и это не самомнение, а вывод трезвого ума.

Вот только как это сделать, с чего начать, к чему стремиться? Над этими вопросами нужно еще много думать. Уже более года он ведет что-то вроде дневника своих мыслей, записывает в него все, что его тревожит, рассуждения, решения. Он так и назвал этот дневник: «Мои афоризмы, или обрывочные понятия мои обо всем, мною самим порожденные».

Эти афоризмы помогают Петрашевскому понять самого себя. Он часто перечитывает сделанные записи, смотрит на себя как бы со стороны.

И «со стороны» он разглядел в себе одну особенность. Ум его не задерживается на частностях, он суммирует их и стремится охватить целое, сделать обобщение. Его не занимают мелочи. Это и хорошо и плохо.

Петрашевский уже достаточно пригляделся к сельскому быту. Он видел у соседнего помещика роскошные псарни, где щенков выкармливают грудным молоком несчастные крепостные молодухи. А их дети умирают с голоду. Видел он ослепших кружевниц, для которых вся жизнь была мельканием пальцев и бесконечным плетением узора изо дня в день, с утра до ночи, от лучины до лучины. Он насмотрелся на прикованных к плугам пахарей, отведал крестьянских крапивных щей.

Негодование, стыд гнали его из деревни. В афоризмы он записал: для улучшения крестьянского быта необходимо улучшить помещичье хозяйство и в первую очередь подсчитать, какое количество земли должно быть у помещика, для того, чтобы тот мог прокормиться сам с семьей и с дворовыми. Он подсчитал, что помещичья запашка не должна быть меньше всего крестьянского клина, наивно полагая, что если у помещика будет изобилие собственного хлеба, то он не станет отнимать у крестьянина последний кусок.

Но это частность. Она записана, а его уже мучает общий вопрос. И в этом общем — главное, первостепенное: освобождение крестьян, забота об «образе устройства» их.

Об этом он будет думать всегда.

Но пора и возвращаться. В деревне Петрашевский отдохнул, хотя и не разрешил ни одной проблемы. Зато пополнил запас наблюдений, почерпнул новые идеи.

В Петербурге его ждет защита диссертации. Уезжая из столицы, он договорился со своим хорошим знакомым Орловым, что тот за 100 рублей ассигнациями напишет ему диссертацию на тему о развитии духа аристократии в России. Орлов человек исполнительный, к тому же нуждающийся в деньгах.

В деревне он совсем забыл о диссертации и экзаменах. А если Орлов подведет? Что же, неприятно, но у него есть сочинение, написанное уже давно. Пожалуй, оно вполне отвечает требованиям кандидатской диссертации.

Июльская жара начисто вымела Петербург. На улицах сонные городовые да дворники. В университете пусто, профессора не вылезают из своих дач и только изредка собираются на заседания совета.

Орлов не подвел, диссертация написана, и можно отправляться к профессору Рождественскому.

Петрашевский спешит с диссертацией. Он должен еще в августе ее защитить.

Совет университета, рассмотрев диссертацию, нашел ее неудовлетворительной и предложил Петрашевскому написать новую. Но писать некогда. Петрашевский вытаскивает студенческое сочинение «Теория образования юношества в России». Профессор Рождественский дает одобрительный отзыв. Окончательное решение зависит от профессора международного права Ивановского, ведь он является главою ученого совета.

Петрашевский знаком с ним по лицею, тогда Ивановский читал политическую экономию и статистику. Читал живо, интересно, не то что остальные лекторы.

Но Ивановскому диссертация не понравилась, он счел, что она не проникнута «довольно духом учености».

Петрашевский разозлился. В конце концов он не может угодить на всех, и его сочинение ничуть не хуже остальных диссертаций. Профессор Ивановский покровительствует студенту Гейнрихсону, за уши тащит его в кандидаты. А Гейнрихеон тупица тупицей.

Он даже не умеет молчать, когда нужно. Сам и рассказал, что Ивановский дал ему из архива чью-то работу, велел своей рукой переписать, и теперь Гейнрихеон спокоен, профессор тоже. Ну, ничего, Петрашевский еще напомнит профессору о себе. Он напишет такое сочинение, от которого за версту будет нести «духом учености».

Прежде всего его работа должна пестрить ссылками. И он будет ссылаться на сочинения, никогда в природе не существовавшие. Во-вторых, в пику профессору он проведет в работе мысль о том, должен ли ученый «основывать свои мнения на сочинениях других, в которых нет здравого смысла, или на собственном здравом смысле». И пусть Ивановский попробует отказать ему в степени.

19 августа 1841 года Михаилу Васильевичу был вручен кандидатский диплом. В отличие от лицейского в нем было написано, что Петрашевский признан «достойным степени кандидата юридического факультета» «во уважение примерного поведения и отличных успехов».

Кандидат юридического факультета ожидал теперь некоторого повышения по службе и особенно увеличения жалованья. Матушка стала просто невозможна в своей скупости. Сестра Александра так плохо питается, что едва держится на ногах. Михаил Васильевич несколько раз обращал на это внимание матери, но в ответ слышал только брань. Вообще отношения с матерью расклеились вконец. Она запретила ему являться в дом, когда у нее гости, дает три рубля и требует расписку. Хорошо, что у него имеется свой скромный домик, куда мать демонстративно не заходит.

Теперь, когда он кандидат юридического факультета, можно сделать попытку войти в большую литературу. Нет, не романами и не стихами, а научными статьями, критическими обзорами.

У него накопился большой запас положительных знаний, и он даже наметил ряд тем, которые разовьет в первую очередь.

Самый лучший выход — это основать собственный журнал.

Для этого нужны деньги. Они найдутся. Найдутся и нужные люди, он познакомится со многими писателями.

Их заинтересуют его наброски, которые так и названы — «Запас общеполезного».

В Швейцарию, в Швейцарию!

Спешнев как будто очнулся от паточной сладости этих двух «медовых лет». Нет, он не разлюбил Анну и очень любит маленького кудрявого сынишку. Он похож на отца. Мать утверждает обратное. Но это неважно. Два года в Финляндии подготовили Спешнева к тому, чтобы окунуться в жизнь общественную. Он пополнил пробелы в своем образовании, стал убежденным демократом-республиканцем.

И теперь хочет своими глазами увидеть республику, подышать ее воздухом. Тем более что Анне необходимы горы Швейцарии. А Швейцария пока единственная страна, в которой, во всяком случае, нет монархической власти и идет борьба между демократами-республиканцами и консерваторами.

Спешнев должен участвовать в ней.

Шикарный, щеголеватый Петербург. Среди других городов Российской империи он выглядит, как сверкающий гвардеец в безликой массе армейской серости.

«Казовою его улицей был Невский проспект, на котором весь Петербург собирался от 2 до 3-х часов. Эго было действительно что-то блестящее, нарядное, праздничное. Особенный блеск Невскому придавали кавалергарды, кирасиры, гвардейская кавалерия с ее золотыми и серебряными касками, медвежьими шапками гусар, цветными киверами улан, лязгом сабель, которые для шику кавалеристы волочили по земле, звоном шпор. Штатские… на Невском как-то совсем не были заметны. Они исчезали среди военных.

Невский оканчивался Аничковым мостом, и блестящий Петербург, высыпавший на Невский для прогулки, за Аничков мост не переходил».

Утром и после трех проспект горбится казенными шинелями, тускнеет и очень спешит.

Но в начале 40-х годов был один день, когда от двух до трех на Невском в сверкание золота и серебра вкрапливались серые, черные, бежевые пятна. Они походили на нелепые заплаты. К трем часам заплаты исчезали, и Невский вновь сиял. Это бывало 25-го числа каждого месяца.

В этот день от двух до трех в кофейных получали очередной номер «Отечественных записок» с очередной статьей Виссариона Белинского.

И кофейные напоминали потревоженные улья. «Тяжелый нумер рвали из рук в руки. „Есть Белинского статья?“ — „Есть!“ — и она поглощалась с лихорадочным сочувствием, со смехом, со спорами… и трех-четырех верований, уважений как не бывало».

Рушились старые кумиры, былые авторитеты на глазах линяли, теряли свое пышное парадное оперение.

Белинский говорил о литературе, но все время имел в виду российскую действительность.

Еще совсем недавно, в конце 30-х годов, он готов был ее оправдывать, но потом понял свою ошибку, очнулся от тяжелого сна, навеянного философией Гегеля, и яростно взялся за критику этой действительности.

Но разве можно было ее осуждать вслух, публично? Конечно, нет. Приходилось хитрить, прибегать к эзопову языку. Иногда от этой гнусной действительности критик готов был «лаять собакой, выть шакалом», а обстоятельства заставляли его «мурлыкать кошкою, вертеть хвостом по-лисьи».

Но он «мурлыкал» так, что умевшим читать и думать становилось ясно: в литературе, в общественной жизни только то достойно уважения, признания, всяческой поддержки, что служит делу освобождения народа, осуществлению его вековых чаяний.

Белинского читали и друзья его и враги. Читать умели и писатели-шпионы вроде Булгарина. Умели думать и те, кто готов был зубами и когтями цепляться за монархию, крепостничество. Читали Белинского Дворянчики-либералы, торжественно провозгласившие себя защитниками и поборниками истинно славянских начал. Они пели гимн православию, были готовы освободить крестьян, лишь бы крепостные не освобождались сами, и мечтали собрать в единую федерацию все славянство под скипетром русского самодержца.

Их называли «славянофилами». Они тянули Россию к допетровским временам, ханжески противопоставляли все русское всему западному, отращивали бороды и одевались в старомосковские длиннополые ферязи. И пуще всего боялись, чтобы в России по примеру Запада не вспыхнула революция. Заклинаниями, травлей всего передового хотели ее предотвратить.

Читали Белинского и «западники». Среди них Виссарион Григорьевич имел много друзей, корреспондентов, но не единомышленников.

Белинский приветствовал революционный Запад, революционный народ. «Западники» указывали на пример европейских буржуа. Из революций на Западе они сделали четкие выводы: чтобы предотвратить народные восстания, нужны буржуазные реформы. «Западники» нападали на «славянофилов», «славянофилы» на «западников», но и с теми и с другими, равно как и с откровенными мракобесами-монархистами, боролся только Белинский. Кроме Герцена, у него почти не было помощников, но зато день ото дня росло число людей, сочувствующих его идеям, проникающихся сознанием необходимости борьбы, и прежде всего борьбы с крепостничеством и самодержавием.

Отнять у Петрашевского книжку «Отечественных записок» не так-то легко. Михаил Васильевич обладает недюжинной силой. А потом это борьба в шутку, и от смеха противники падают на стулья. «Отечественные записки» летят на пол. Петрашевский встретил в кофейной лицеиста Михаила Салтыкова. Когда Петрашевский уже кончал лицей, Салтыков был только в младших классах. Но, несмотря на разницу в летах, они по лицейскому обычаю говорят друг другу «ты».

В кофейню обоих заманил Белинский. Для Салтыкова этот поход может обернуться крупными неприятностями. Лицеисты только что получили разрешение на отпуска домой или к родственникам, и если кто-либо узнает, к каким «родственникам» забрел Салтыков, скандала не миновать.

Но всем хочется скорее прочесть памфлет Белинского на Шевырева. Шевырев в статье «Взгляд на современное направление русской литературы…» взялся обозреть «черные ее стороны». К ним он отнес такие журналистические рептилии, как Булгарин, Греч, Сенковский. И в ту же кучу свалил Белинского. На его описание Шевырев не пожалел красок. Виссарион Григорьевич у Шевырева выступает в облике «безыменного рыцаря, в маске и забрале, с медным лбом и размашистою рукою, готового на всех и на все и ни перед кем не ломающего шапки».

Критик негодовал, что Белинский «не хочет уважать никаких преданий, не признает никакого авторитета, кроме того, который он сам возведет в это звание».

Ну и отделал же его Виссарион! Памфлет называется «Педант». Шевырев — учитель словесности, поэт и критик Лиодор Ипполитович Картофелин. А громит Белинский реакционеров из когорты министра народного просвещения Уварова, «славянофилов». Он создал тип злобного юродивого, подвизающегося в литературно-критических кругах. Как он их: «Слог его… дик до последней степени. Желая поднять до седьмого неба повести своего приятеля, он говорит, что его приятель выдвинул все ящики в многосложном бюро человеческого сердца». Ну, конечно же, Белинский намекает на рецензию Шевырева о Н. Павлове. «Начиная восхищаться родиною, он делает вопросы, вроде следующих: что если бы наша Волга, забрав с собою Оку и Каму, да соединившись с Леною, Енисеем, Обью и Днепром, влезла на Альпы, да оттуда — у-у-у-у-у! на все концы Европы: куда бы девались все эти французишки, немчура?..»

Пух летит ото всех этих русофилов, для которых патриотизм в том и состоит, что «если бы да кабы» да трахнуть по Европе.

Петрашевекому хочется следовать за Белинским и именно со страниц журнала донести до слушателей все те идеи и мысли, которые накопились и которые многим откроют глаза на многое. Конечно, он не обладает ни знаниями, ни опытом Белинского, ни его метким пером.

Но разве Петрашевский собирается соперничать с великим критиком? Нет, его задача скромнее. Журнал, об основании которого он мечтает, будет «…Журнал русский и для русских, а потом для Европы. Показать общие начала всех наук и обратить наибольшее внимание на те науки, которые имеют наибольшее значение в общежитии и влияние на его развитие, как-то: история, словесность, политическая экономия и философия и т. п. Главное же возбудить, разбудить, вызвать чувство народности и самобытности во всех отношениях, главной мыслью, главной идеей, главным предметом должна быть Русь. И это начало должно быть развиваемо во всех направлениях».

Эту мысль Петрашевский вынашивал давно, делился ею пока только с Орловым, с ним обсуждал и планы будущего издания. Но, конечно, Петрашевскому и Орлову вдвоем его не поднять. На это у них нет денег, не хватает и литературных связей. А без них трудно рассчитывать хоть на какой-либо успех журнала.

Встреча с Салтыковым была как нельзя кстати. Через полтора года Михаил Евграфович заканчивает лицей. Уже сейчас он один из претендентов на лицейский престол муз. Его стихи появляются в «Библиотеке для чтения», и что главное: Салтыков знаком с Белинским.

Конечно, Петрашевский и не мечтал о том, чтобы привлечь известного критика к участию в предполагаемом издании, но мысли Виссариона, его взгляд на явления жизни общественной во многом могут служить путеводной звездой для начинающих журналистов.

Белинский не имеет возможности высказывать в печатных статьях свои идеи. Зато в кругу людей близких он рассыпает их, как жемчуг.

Салтыков хороший собиратель, и он вхож в дом М. Языкова, где частенько бывает Виссарион Григорьевич. Михаил Евграфович должен стать «лазутчиком» в стане друзей.

Конечно, эти сборища совершенно напрасно окрестили «петербургским кружком» Белинского. Людей, близких к Виссариону Григорьевичу, там почти не бывает. Но Салтыков приходит не ради них, даже более того, он уверен, что эти люди, лезущие, набивающиеся к Белинскому в приятели, в любой момент предадут его и вообще они потенциально «стадо свиней». Но слушать Белинского, пусть даже из комнаты, противоположной той, где собрались гости, никем не замеченным, обдумывать каждое его слово — это ли не наслаждение, это ли не университет!

И, конечно, Салтыков с удовольствием поделится всем, что услышит.

Петрашевский втайне надеется, что через Салтыкова он сможет познакомиться и с Виссарионом Григорьевичем.

На примете у Михаила Васильевича еще два лицеиста — Засядко и Степанов. Особыми талантами они не блистают, зато могут помочь деньгами, связями. Наезжая в лицей, Петрашевский никогда не отказывал себе в удовольствии собрать группу молодежи и убежать с нею куда-либо в чащу парка, где нет расчищенных дорожек и подстриженных клумб.

Слушали жадно, ведь большей частью Петрашевский говорил об идее братства, общего труда, общей жизни, полного удовлетворения всех потребностей. Говорил без обиняков и очень красноречиво. Лицеисты чувствовали себя немного заговорщиками, пробравшимися в царский сад и поносящими деяния царя.

Целый год бился Михаил Васильевич, пытаясь создать журнал. Нелегко расставался он с задуманным, проявляя похвальное упрямство. Верил, что рано или поздно сумеет заговорить полным голосом.

И к этому тщательно готовился.

Журнал или кафедра. Для пропаганды передовых, прогрессивных идей нет других способов. Но и в журнал и на кафедру нужно прийти уже с готовыми решениями.

«Запас общеполезного» пополнялся мыслями и набросками.

В первом номере журнала обязательно должна быть программная статья.

Статью Петрашевский условно озаглавил «Критика критик». Заглавие было не случайным, ведь в журналах именно критические обзоры заменяли собой отсутствующие отделы внутренней и международной жизни, публицистику. Это была кровавая дань цензуре, не пропускавшей никаких статей, где бы говорилось о насущных явлениях общественной жизни.

Петрашевский замахнулся широко. Теория критики, ее назначение, «какой она должна быть и может быть, мимоходом, какою она была или бывала». От глубокой древности и до наших дней. Древность интересна тем, что позволяет дать уничтожающий обзор «деяний апостольских», на примерах показать, как верования заменяют убеждения и оставляют людей в темноте и невежестве.

Статья так и не была написана. Но наброски иных тем продолжались.

Петрашевского интересовало буквально все. И судьбы Польши, если бы последняя получила автономию, и проблема необходимости уничтожить наследственность духовного звания, упрощение механизма государственного управления и женский вопрос. О Польше и духовенстве он вспомнил, тайком читая донесения следственной комиссии по делу декабристов. Ну, а что касается женщин, то Петрашевский был невысокого мнения о них. Ведь недаром же в русском языке все «худые свойства» обязательно женского рода: «зависть», «злоба», «ненависть», «ревность».

Хотя, перечитав Жюля Лешевалье, последователя Сен-Симона, ставшего затем фурьеристом, Петрашевский несколько смягчился и признал за женщинами право на эмансипацию.

С журналом так ничего и не получилось. Да и могло ли быть иначе, когда правительство не только не разрешало новых изданий, но всячески старалось сократить число старых.

Это была первая и очень чувствительная неудача. Петрашевский за годы после окончания университета, за годы запойного чтения, лихорадочных поисков своего жизненного поприща убедился, что прежде всего необходима пропаганда и пропаганда.

Задумывался ли в эти годы Михаил Васильевич над средствами, с помощью которых можно изменить российскую действительность? Конечно, думал. Думал он и о революции. Его духовный учитель — Фурье — отрицал революционное действие. Но другой учитель и «властитель дум» — Белинский, нигде не обронив этого слова, всем ходом своих размышлений над явлениями русской литературы как бы подводил читателей к невысказанному выводу — да, только революция, только «маратовская любовь» к человечеству может очистить авгиевы конюшни российского царства.

Не случайно Михаил Васильевич читал и перечитывал, настоятельно рекомендовал своим знакомым плохонький перевод не слишком чистоплотной книжицы аббата Баррюэля «Вольтерианцы, или история о якобинцах, открывающая все противухристианские злоумышления и таинства масонских лож, имеющих влияние на все европейские державы. С французского последнего издания в 12 частях».

Аббат отрицал революцию как закономерность исторического развития, как действие народных масс и все сводил к злоумышлениям заговорщиков.

Но Петрашевский в такую революцию не верил. Пример декабристов был еще очень свеж.

И недаром Михаил Васильевич задумывался прежде всего над средствами пропаганды идей социалистических. Пропаганда предшествует революции. Она и только она подготавливает ее.

Но как вести пропаганду?

Чиновничья карьера ему окончательно опротивела. После защиты диссертации он стал коллежским секретарем, жалоцанье его увеличилось до 495 рублей серебром, а впереди маячил чин титулярного советника. Но тупая, невежественная, за редким исключением, среда чиновников, вечная беготня по делам иностранцев, столкновения с полицией надоели. Он тратил время, оилы, нервы, а толку никакого.

Если не удалось создать журнал, то остается еще кафедра. Преподавание тоже могучее средство пропаганды.

Некоторые прекраснодушествующие интеллигенты полагают, что просвещение народа — забота, лежащая исключительно на одном правительстве. Это утопия. В лучшем случае уваровское министерство «народного затмения» введет школы первоначального обучения. Впрочем, Петрашевский в этом тоже сомневается. Во-первых, школ таких должно быть множество, во-вторых, было бы глупо надеяться на царское правительство, царские министерства, которые «под видом покровительствования образованности и просвещения тысячами тайных инструкций и инквизиционных учреждений стараются всячески остановить умственное развитие тех народов, забота о благе которых должна бы была составлять их единственное и исключительное старание…».

Недаром он еще в студенческие годы писал: «Презрение и ненависть к ним должны священным долгом быть каждого человека, в сердце которого не умерло сознание человеческого достоинства».

А что, хорошо сказано!

Петрашевский перебирает свои старые заметки. Они лежат пока мертвым грузом. А ведь сколько дельных мыслей записано тут! О свободе книгопечатания, без которой невозможно развитие образования. Да и гласность судопроизводства совершенно необходима. Быть может, повседневное ознакомление самых широких кругов общества с судебными делами, при гласности суда, подскажет мысль, что большинство преступлений совершается именно по невежеству. Необразованные не знают, как законным путем достичь «своих целей».

Нет, он верит в силу просвещения, как верили в него лучшие умы человечества. И ему невыносимо чванство тех, кто кичится своим невежеством. Господи, а ведь невежд на самых высших ступенях государственной службы хоть отбавляй. Это он заметил еще в первые годы своего пребывания в министерстве иностранных дел. Российский канцлер, глава министерства Нессельроде — карлик с карликовым умом и злобой великана. Для него Россия — мачеха, хотя и родная мать не могла бы его обласкать больше, чем российские императоры. Но он мстит России за ее силу, ее могущество. А для мести не нужно быть слишком просвещенным. Да что Нессельроде! Если взглянуть на «любого министра — можно сказать, что всякий из них почти совершенный невежда по своей части. Так что, право, иногда кажется, что будто бы у нас совершенное неведение в каком-нибудь предмете есть наилучший патент к публичному признанию знающим в этой части и несомненный путь к общественному почету и уважению».

Стоит ли хранить эти обрывки статей, разрозненные записи? Ведь они могут случайно попасть в руки недоброжелателей, и тогда еще один тупоумный генерал с удовольствием узрит в них «сокрушение основ» и упечет раба божьего Михаила в тартарары.

Но Петрашевский не уничтожил записей. К ним только прибавилась еще одна:

«И горька бывает часто судьба того, кто, подобно проповедникам первых веков христианства, осмеливается убеждать нравственных язычников в ничтожестве предметов их боготворения, кто осмелится называть их идолов не богами, а идолами. Миллионы рук на него поднимутся, дождь камней польется на него, и его, как учеников истинного Христа, обвинят в проповеди безбожия, проклянут всенародно, как атеиста, и причтут в заключение к сонму святых антихриста. Просим покорно после этого рассуждать и думать, говорить истину! Что станешь делать с предубеждениями, где найти тот суд, где была бы принята на него апелляция противу приговора, им произнесенного?.. Страдай, гибни, несчастный, осмелившийся вернее других смотреть на предметы. Ты осужден на мучение. Зачем осмелился подумать об истине, дерзнул внимать словам разума? Кто осмелится за тебя, осужденного как преступника, молвить слово защитительное, где найдется тот смелый адвокат, который дерзнет если не сказать, то хоть подумать о запретительном слове истины, приговоренной к торговой казни, к ссылке на каторгу прежде предварительного следствия о действительности ее виновности? Вот образчик общественного правосудия, сатанинской насмешки над природой и человечеством. Вот кодекс общественной добродетели, вот сама добродетель — идеал высокий, истинный, начертанный рукою древних философов человеческого совершенства в его осуществлении. Вот вам патент, за который не взыскивается нигде привилегиальной таксы, грамоты на общий почет и уважение».

Петрашевский твердо решил начать педагогическую деятельность. Вот тогда-то эти записи станут бесценными, воскресят в памяти прочитанное, пережитое, выношенное.

16 октября 1844 года Михаил Васильевич вопреки обыкновению явился в министерство к началу присутствия. Сегодня начальство должно решить вопрос о предоставлении ему права на преподавание. Формально кандидат юридического факультета обладал этим правом и без начальственного благословения, но ведь он чиновник и, оставаясь таковым, должен на все испрашивать разрешение. Ну, а если начальство откажет?

Это может означать многое, и притом неприятное.

Свидетельство о дозволении «заниматься в свободные от службы часы преподаванием уроков в казенных учебных заведениях» секретарь передал ему с какой-то кривой улыбкой.

Ужели и здесь стало известно о неприятностях в лицее? Они еще далеко не окончились и могут навсегда закрыть Петрашевскому дорогу к кафедре.

Еще не имея в руках этого свидетельства, Петрашевский написал главнозаведующему лицеем принцу Ольденбургскому письмо с просьбой принять его на должность преподавателя юридических наук. Теперь, когда лицей перевели из Царского Села в Петербург, он легко может совмещать исполнение своих служебных обязанностей в министерстве с преподаванием.

Принц был несказанно удивлен прошением. Петрашевского он не знал, но знал о Петрашевском все, что можно вычитать в лицейской канцелярии. Он отказал в должностях преподавателей куда более достойным, нежели этот бывший лицеист.

Правда, Петрашевский имеет великолепную рекомендацию университета и уж, наверное, возлагает надежды на милейшего генерал-майора Броневского, сменившего на посту директора Гольтгоера. При старом директоре Петрашевскому рассчитывать было бы не на что, новый известен всему Петербургу своей добротой, служебным рвением и типичной генеральской безграмотностью.

Ну что же, пусть новый директор войдет в «ближайшее сношение» с Петрашевский.

Хоть Броневский и недалек, но должен же он понимать нежелательность пребывания этого господина в стенах Александровского лицея.

А

Начальство, ничего не подозревая, но следуя уже заведенному после разгрома лицеистами царскосельского сада и избиения инспектора Оболенского обычаю, учинило обыск. И, о ужас! У одного лицеиста найдено остроумное, меткое и «возмутительное» либретто к опере-буфф «Поход в Хиву». Кого только не высмеивал автор, но особливо лиц власть предержащих.

И, конечно же, брата нынешнего министра внутренних дел — предводителя хивинской авантюры Василия Перовского.

Начались повальные допросы. Занятия срывались.

Наконец, воспитанник младшего курса Алексей Унковский признал себя автором.

Допросы продолжались, «следователей» интересовало, где этот пятнадцатилетний юнец мог набраться «суетных идей», проникнуться скепсисом в отношении веры, дерзновенным осуждением существующих общественных порядков?

Генерал Броневский принял Петрашевского.

Над огромным письменным столом склонились две лысины. Одна — маленькая, розовенькая, слегка обрамленная седым пушком, другая — огромная, величественная, искусно замазанная краской — и есть и нет ее. Одна принадлежит генералу Броневскому, сидящему за столом, другая аляповато-помпезному портрету императора Александра I, висящему над, столом.

Петрашевскому кажется, что он разговаривает с портретом. У того надтреснутый голос, а лицо холодное и неподвижное.

Генерал знает силу воздействия портрета на собеседников и охотно прячет за царской порфирой свою глупость. Если бы не его императорское величество, в бозе почивший государь, то генерал просто не знал бы, о чем говорить с Петрашевским. Как-никак кандидат юридического, а генерал из всей юриспруденции только и усвоил: провинившихся в карцер, на гауптвахту.

Этим шалунам лицеистам частенько приходится одумываться в карцере.

Принц задал генералу задачку — поговорить с Петрашевским. О чем с ним говорить? Ведь выяснилось же, что безнравственный мальчишка Унковский сговорил его внука Константинова да Александра Бантыша. И эти бездельники, отправляясь на праздники к родственникам, по пути забегали к нему, Петрашевскому.

От него, от него они набрались предерзостных настроений. Он прельстил их умы обаянием новых идей.

— Бываете ли вы у святого причастия?

Или генерал действительно глуп, или все говорится с задней мыслью. Петрашевский смотрит на портрет императора. Царь немного склонил голову набок, и приятная полуулыбка раздвинула его рот.

Это плохо. С полуулыбкой, император отправлял людей на казнь.

Генерал встал.

О беседе с господином Петрашевским он будет иметь честь доложить принцу.

Петрашевский понял, что ему отказано.