Мария Поступальская

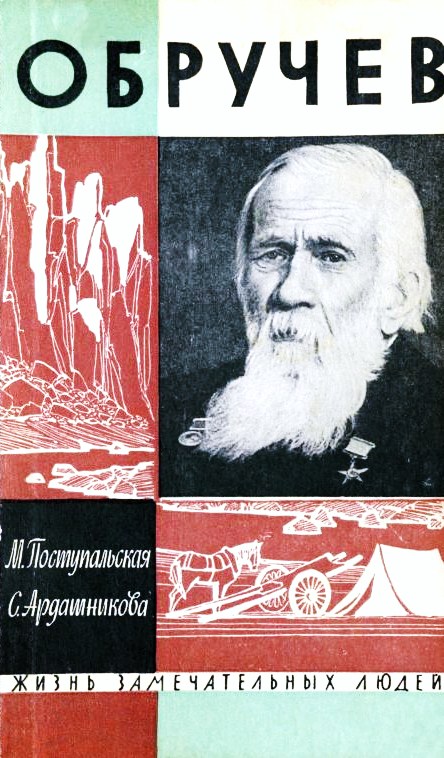

Обручев

Нашему современнику, советскому человеку, легче, наверно, перенестись мыслью в восемнадцатое столетие, ко двору французских королей, в быт, столь блистательно описанный многими прославленными авторами, в Италию времен Возрождения, даже в средневековую Германию, чем в Россию семидесятых годов. Это наша страна, но совсем иная. У многих городов те же названия, что и теперь, но это другие города. Другие люди, другая одежда, даже другая речь... Это Россия без семилетнего плана, без колхозов и бригад коммунистического труда. В той России не было девятьсот пятого года, не было Ленского расстрела, не было Октября и Великой Отечественной войны. И в соседних странах ничто не напоминает настоящее время.

Нам предстоит путешествие в Россию семидесятых годов. Могучий ветер прошедшего подхватит нас и понесет на своих широких крыльях. Понесет не вперед, а назад, в глубь десятилетий. А мощный прожектор истории будет освещать наш путь. Что он выхватит из мрака? Бескрайние снежные просторы Сибири, где живут еще предания о декабристах и пока только немногие энтузиасты пророчат краю великое будущее?.. Но мы летим дальше, дальше!

Урал, где со времен первых заводчиков Демидовых люди плавят руду и живут в великой бедности?.. Дальше!

Унылые крестьянские наделы Средней России, слабенькие огоньки лучин в подслеповатых окошках?.. Дальше!

Великолепные дворцы и серые окраины Санкт-Петербурга? Толпа на залитом огнями Невском и безлюдье на тускло освещенных улицах застав? На чердаках и в тесных клетушках длинноволосые Раскольниковы обдумывают смысл жизни, а в особом присутствии сената только что закончен «Процесс 50», судимых за «хождение в народ». Еще не полностью отменена судебная гласность, обвиняемые публично высказывают свои убеждения, и «имеющие уши» внимают речи ткача Петра Алексеева и о «мускулистой руке рабочего» и «разлетающемся в прах» ярме деспотизма. А впереди, близко уже, новый «Процесс 193-х» и новые дерзкие речи... Но дальше, Дальше, на запад!

Пески и ракиты прибалтийских низменностей... И вот большой город, колокольни, стройные шпили костелов... Вильно! Здесь недавно бушевали восстания, но сейчас тихо.

Прожектор мечется из улицы в улицу, от дома к дому и, наконец, заливает потоком света невысокое окно. Что там? Какая героическая, полная значения картина представится нам?

Нет, все мирно, все обыкновенно. Большая висячая лампа накрывает световым шатром большой стол. А за столом мальчик склонился над потрепанной книгой. Книга — Жюль Верн.

Старик Жюль Верн, которого знатоки литературы не принимают всерьез как писателя... Первый учитель многих русских мальчиков, читающих книги при свете керосиновой висячей лампы в городах Российской империи. Жгучее любопытство, мечты о неведомых землях, жажда подвигов... Мальчики вырастают, становятся сельскими учителями, врачами, учеными, пропагандистами в рабочих кружках... Они будут ездить в Париж на ученые конгрессы и удивлять мир мощью русской науки. Они будут шагать по Владимирке в рядах ссыльных в снежную Сибирь...

Известнейший геолог, профессор, впоследствии академик, Владимир Афанасьевич Обручев всю свою жизнь при случае будет поминать добрым и благодарным словом автора тех книг, что приносили ему столько радости в детские годы.

Но это будет потом, еще очень и очень нескоро. А пока перед нами мальчик за большим столом читает книгу.

Мальчишек радостный народ...

Дочитав главу, Адя не спешит приниматься за следующую. Ему нравится немножко помедлить в предвкушении тех чудес, что сейчас перед ним откроются. Как хорошо, что в доме сегодня тихо и никто не мешает читать! Старший брат Саша ушел к товарищу готовить уроки, младший Коля — с сестрами в детской. Отец шуршит бумагами в кабинете, а мама одевается у себя в комнате. Сейчас выйдет нарядная, оживленная. Адя любит видеть ее такой. Мама кажется ему очень красивой — статная, высокий белый лоб, легкий румянец, серьезные серо-голубые глаза...

А Полина Карловна, закончив туалет, смотрит на себя в овальное зеркало и едва замечает все то, что так нравится Аде. Ее радует другое — скромное темное платье сидит безукоризненно, воротничок и рукавчики ослепительно свежи, каштановые волосы причесаны аккуратно, волосок к волоску.

— Афанасий Александрович, ты готов?

— Сейчас, — глухо доносится из кабинета,

Это «сейчас» может продлиться довольно долго. Мужу трудно отрываться от дела. Теперь он занят составлением книжных списков. Книги подбираются для солдатской библиотеки. И здесь, как во всем, сказывается редкая доброта и благородство Афанасия Александровича. Какой офицер будет заботиться о книгах для солдат? Зачем нужно, чтобы «нижние чины» знали о жизни больше, нежели им положено? К чему давать им книги о военном деле? Их обязанность — выполнять приказания начальства, только и всего.

Муж ее думает иначе. Ему кажется, что человек только тогда хорошо выполняет свою работу, когда понимает, для чего она нужна. И Афанасий Александрович тысячу раз прав! Полина Карловна всегда старается внушить детям сознание правильности, целесообразности того, что она от них требует. Кажется, ее воспитание приносит хорошие плоды. Девочки еще малы, но и они уже кое-что понимают, а мальчики прекрасно разбираются в своих обязанностях. Мама заставляет их все делать самим, не обращаться к прислуге? Ну да, они не должны расти барчуками, белоручками. Ведь офицерского жалованья отца едва хватает для такой большой семьи. Сегодня Полина Карловна заставляет их говорить по-французски, а завтра в доме будет слышна только немецкая речь. Надоедает? Да, но хорошее знание языков необходимо современному человеку, без этого он не может считаться образованным...

Мальчики это понимают. Все трое. А особенно Владимир.

Владимир, Володя, Владя, Адя... Это короткое имя привилось в семье. Может быть, она неправильно поступает, когда кривит душой перед мужем, покрывая маленькие Адины погрешности?

Вот вчера вечером... Мальчик сидел за книгами в «общей» комнате. На столе лежал учебник геометрии, но под ним скрывалось что-то другое. Потом она проверила, это был «Кожаный чулок» Купера. Последнее время Купер стал соперничать со старым

любимцем — Жюлем Верном. Адя раскраснелся, глаза у него блестели... Афанасий Александрович одобрительно поглядывал на сына из-за своей газеты. Он думал, что мальчик увлекся математикой.

— Так, так, парень! — сказал он. — Работай. Математика дает хлеб, да и масло к нему. Это надежное занятие.

Мальчик смущенно молчал. Молчала и она, низко склонившись над шитьем. Плохо, очень плохо, что Адя хитрит с отцом, но выдать сына она не смогла. Как жадно он глотает эти книги о трудных путешествиях, необычайных приключениях!.. И не она ли сама приучила к ним сына? Может быть, рассказы о смелых людях, об их самоотверженной помощи друг другу в минуту опасности дадут мальчику больше душевного богатства, чем лишняя математическая задача? Кто знает!..

Полина Карловна тихонько вздыхает и, выйдя из комнаты, зовет:

— Адя, ты здесь?

— Здесь, мама!

Худенький, небольшого роста... Темно-русые густые волосы... Глаза живые, но, как и у самой Полины Карловны, серьезные.

— Мы с папой уходим, Адя. Я надеюсь на тебя. Ты займешь сестер, не дашь им скучать. Хорошо?

Мальчик покорно кивает. Конечно, с большей радостью он провел бы вечер за книгой.

— Мы ведь недаром зовем тебя «рыцарем сестер», Адя. Ты любишь девочек. И вообще по-рыцарски иногда умеешь поступать.

Адя удивленно смотрит на мать.

— Конечно. А цветок забыл? — ласково напоминает она.

Нет, Адя не забыл ясный летний день и крутой холм над рекой. Они, дети, собирают цветы, камушки. Мать спокойно, задумчиво следит за ними. Лицо ее кажется таким молодым в тени кружевного зонтика. А внизу сверкает на солнце Вилия. Вода гладкая, мирная, а говорят, здесь очень глубоко.

— Ах, какой там внизу красивый цветок! — говорит Полина Карловна. — Жаль, что нельзя достать.

Адя сам тогда не понял, как сорвался с места. Он ринулся вниз, не разбирая дороги, хотя холм был высок и обрывист, а мама отчаянно кричала, чтобы он сию же минуту вернулся. Камни сыпались из-под его ног, но он благополучно спустился, добрался до воды, храбро шагнул в камыши и сорвал прекрасную водяную лилию. Чудесный цветок! Недаром понравился маме.

А потом наверх по осыпающемуся обрыву, цепляясь за камни покрупней, за клочья жесткой травы... Еще немного... еще... последнее усилие — и он наверху, протягивает маме цветок.

Но что с мамой? Она и не смотрит на лилию. Лицо ее странно побелело, губы тоже... Она хватает Адю за плечи и как будто плачет. Или смеется?.. Целует мальчика и бранит его, радуется и сердится.

Все это вспоминается Аде уже чуть-чуть туманно, словно было очень давно или случилось не с ним, а с другим мальчиком. Ему не совсем понятно, какая связь между этим случаем и необходимостью целый вечер занимать малышек... Но в семье Обручевых спорить с родителями не принято.

— Я поиграю с ними, мама. Не беспокойся, — говорит он.

Возвращаются домой Обручевы поздно. В передней Афанасий Александрович, бережно сняв с плеч жены теплую ротонду, начинает не спеша расстегивать бесчисленные пуговицы своей офицерской шинели. Полина Карловна полна сдержанного оживления. Она так любит музыку, но так редко удается ей вырваться из круга домашних забот и побывать в концерте. А сегодня петербургский пианист играл великолепно. Такой концерт — не частое события в Вильно.

— Ну, как дети? Не шалили? — спрашивает Полина Карловна у прислуги, откалывая шляпку.

— Что вы, барыня! И не слыхать их было. Видно, Аденька придумал забаву.

Полина Карловна довольна. Она быстро входит в детскую, готовая похвалить, приласкать сына. Но что это? Лица детей блестят, светлые платьица девочек грязны и помяты. Маленькая Наташа спит, должно быть сморилась после возни. Ее круглые щечки тоже лоснятся от пота. У Коли и Ади какой-то странный вид...

— Адя, почему вы все так разгорячились? Неужели нельзя было придумать игру поспокойней?

Она дотрагивается до щеки Анюты и со страхом отдергивает руку.

— Чем она вымазана? Что-то жирное...

— Это... Понимаешь, мама, — запинается Адя,— мы играли, и я... Мы просто не успели вымыться... Это масло.

— Боже мой! Какое масло?

— Обыкновенное масло... в горшочке стояло... — Адя опускает голову и замолкает.

— На что они похожи! Всю пыль на себя собрали!.. Сейчас же мыться! Хеля, горячей воды! Но как тебе могла прийти в голову такая глупая шалость?

Адя сам не может сейчас объяснить, отчего ему захотелось вымазать маслом сестер, брата и вымазаться самому. Может быть, виновата книжка, где описывается, как дикари, насытившись, втирают в кожу жир убитых животных и, сытые, лоснящиеся, пляшут?..

Чисто вымытый, с еще не просохшими волосами и со стесненным сердцем, Адя ложится в постель. Сестры и братья уже спят, сладко посапывая в подушки. На душе невесело. Неожиданное купанье среди недели, не по расписанию, даже приятно, как всякая неожиданность, но вот мамина «головомойка».

Впрочем, Полина Карловна хоть пробирает круто, чтобы дольше помнили, хоть наказывает иногда, но зла на сердце не держит. Наутро она с обычной заботой проверяет, хорошо ли позавтракали сыновья, правильно ли застегнули ранцы, не надо ли повязать башлыки, весна холодная... Двум старшим —

Саше и Аде шагать в реальное недалеко, от их квартиры у Ботанического сада до Георгиевской площади. Младшему Коле еще ближе, его гимназия в центре Вильно.

Это Афанасий Александрович решил отдать двух старших мальчиков в реальное училище. Он враг классического образования. Латынью и греческим терзают гимназистов нещадно, а кому из них древние языки пригодятся в будущем? Может быть, одному-двум из класса. А для большинства это мучительное напряжение молодых, неокрепших способностей и мертвый груз никому не нужных знаний.

Старших отдали в реальное, а младший Коля неожиданно заупрямился: «Хочу в гимназию!» Почему Коле так захотелось стать гимназистом, было непонятно. Ведь не латынь с греческим манили его к себе и не теоретические соображения о пользе классического образования? Может быть, хотелось отдельности, обособленности: «Вот братья — реалисты, а я — гимназист...» А может быть, форма больше нравилась? Но как бы то ни было, отец спорить не стал, и Коля щеголяет в синем гимназическом мундирчике с галунами и светлыми пуговицами, а Саша с Адей — «саранча», так дразнят реалистов за их зеленую форму.

Адя быстро идет рядом с молчаливым Александром. Саша мало разговаривает с младшими братьями и почти никогда не играет с ними. Постоянный участник Адиных игр — Коля, и они оба несколько побаиваются старшего брата, во всяком случае уважают его. О чем Саша думает, что он любит — непонятно. Одно время мама считала, что у него есть способности к музыке, но у всех сыновей их не оказалось вовсе. «Уроки фортепьянной игры», как написано на одной из вывесок, мимо которых проходят мальчики, прекратились. Теперь мама учит музыке только девочек.

Зато Саша придумал совершенно новый секретный язык. Обыкновенные буквы русской азбуки значат для него совсем не то, что для всех остальных. Он переменил их значение, а как именно — догадаться невозможно. Ну как, например, понять, что на Сашином языке означает буква А? Может быть К, а может и Ч... Младшие братья с завистью поглядывают на Сашины записи в особой тетрадке. Тайна известна только одному-единственному товарищу Саши. Они переписываются на удивительном языке и могут писать друг другу о каких угодно секретах; кому бы ни попала в руки записка, все равно ничего понять нельзя.

Мальчики приходят в училище за несколько минут до звонка, и Адя успевает вытащить из ранца книги, приготовить тетрадки и заодно проверить, что там положила мама на завтрак. После ранней прогулки хочется есть, но придется ждать до большой перемены. Если съедаешь завтрак раньше, перемена кажется длинной и пустой. А кстати, вот уже и звонок. Сейчас в классе появится учитель в форменном фраке.

Учителя в реальном почти все молодые, и уроки проходят нескучно. И класс у Ади дружный, ребята стоят друг за друга. Это не то что в Радоме, где раньше жили Обручевы. Там Адя учился во втором классе гимназии. В классах было людно, тесно, и, когда, вызванный к доске, Адя протискивался между партами, его со всех сторон втихомолку толкали и щипали. А уж педагоги там были! Чего стоил латинист, огромный бородач! Он говорил густым басом, и, если ученик нетвердо знал урок, великан хватал парня за голову и тряс изо всей силы, как будто это могло помочь несчастному, чья голова моталась из стороны в сторону, вспомнить забытые глаголы.

Здесь не то. Адя с удовольствием решает на доске задачу, продиктованную преподавателем математики Успенским, пишет классную работу на уроке русского языка, внимательно вслушиваясь в окончания слов. Но учитель Шолкович не старается ввести учеников в заблуждение и произносит «честно», не скрадывая окончаний. На естествознании у Лепина Аде тоже приходится отвечать. Немножко он «плавает», но в общем вопрос знает. А уж на немецком у Кюна совсем легко: благодаря Полине Карловне все дети Обручевых свободно владеют немецким.

До трех часов Адя забывает о доме. Он весь погружается в беспокойный мальчишечий мир, притихающий на уроках, шумный и бездумно веселый на переменах.

Учебный день кончен. Немного усталый и очень голодный, Адя шагает домой, иногда с братом, а порою один, если Саша, как старшеклассник, задерживается в училище. Бывает, что по дороге ему встречаются Колины товарищи — гимназисты. Э, значит, и у Николая кончились уроки! Это удача — сейчас он появится, и братья пойдут домой вместе.

Дома обед, потом прогулка. Зимой она короче, а сейчас, когда с каждым днем становится все теплее, с улицы уходить не хочется. Но пора приниматься за уроки. Опоздаешь — мама будет недовольна. Она всегда внимательно следит за тем, как дети готовят домашние задания.

Последнюю страницу грамматических упражнений Адя дописывает спеша, поглядывая на часы. Коля уже освободился и ждет брата. Но Полина Карловна, незаметно следя за сыном, видит, что готовый уже захлопнуть тетрадь и вскочить с места Адя все же заставляет себя прочитать написанное, что-то исправить и аккуратно приложить к поправке промокашку.

Она снова, как постоянно, возвращается к своей излюбленной мысли: твердое спокойное руководство, простая размеренная жизнь, строгий постоянный порядок должны научить детей делать свое дело добросовестно, любить его. Если семья этому не научит, то учиться потом, став уже самостоятельным, будет очень трудно, а иногда и поздно.

Ну, как будто мальчики сделали все, что от них требовалось, можно дать им волю.

— Адя, Коля, приготовьте учебники на завтра, вымойте руки, и можете играть.

Братья клеят из картона большой парусный корабль —пополнение их флота. На этом великолепном судне вырезанные из бумаги человечки поплывут по синим водам Атлантики. А может быть, по Голубому Нилу? Или по Северному Ледовитому океану? Кто знает, куда пошлет их Адя? Он любит географию и все, что только узнает нового, вносит в игру.

Бумажным героям грозят великие опасности: бури, грозы, ледяной плен, кораблекрушения. Но они отважны и одержимы великой жаждой видеть новые края, открывать неведомые земли. Ветер стонет в снастях корабля, высокие валы накрывают палубу, соленые брызги долетают до мостика, но маленький бумажный капитан дерзок и хладнокровен. Он только плотней кутается в плащ, не отводит от глаз подзорную трубу и властно командует:

— Фок и грот на гитовы! Лево руля! Впередсмотрящий! Заснул?

Многострадальные бумажные человечки! Они не всегда плавают по морям, порою им приходится путешествовать по суше. Там их подстерегают другие беды. Зловеще шуршит в сухой траве ядовитая змея. Издали доносится грозное рычание льва. Коварный ягуар крадется среди переплетенных лианами ветвей. А у берега из воды высовывается устрашающая морда крокодила с подобием елейной усмешки.

Вот они — крокодилы, львы и ягуары в большой коробке. Тут и слоны, и обезьяны, и жирафы, и белые медведи. Все это бумажное зверье вырезано Адей. Удивительно ловко он создает, позвякивая ножницами и поворачивая так и сяк лист бумаги, это множество причудливых созданий природы, известных ему по «Жизни животных» Брема.

Полина Карловна никогда не вмешивается в эти игры. Пусть работает ребячье воображение. И сегодня она, отрываясь на минуту от домашних дел, слушает, как увлеченно и складно - рассказывает Адя о страданиях бумажных человечков в пустыне. Кругом пески, ни капли воды, палящий зной, и, кажется, начинается самум. Коля слушает, слегка испуганно глядя на брата, и временами вставляет в рассказ пришедшие ему в голову подробности.

Смеркается, но лампу долго не зажигают. Соблюдая строжайшую экономию в хозяйстве, Полина Карловна бережет и керосин. Ведь большая лампа «молния» беспощадно поглощает его.

В этот «серый час», как сумерки называются у поляков, Полину Карловну всегда окружают дети. Девочки жмутся к ней потому, что им холодновато в свежий весенний вечер, а дрова тоже нужно экономить. Пожалуй, в неосвещенных комнатах немножко и страшно. Во все углы пробрались темные тени, стоят там смирно и ждут, не пройдет ли кто мимо. Конечно, может случиться, что удастся прошмыгнуть благополучно. До сих пор всегда удавалось. Но лучше все-таки не дразнить их. Лучше сидеть, прижавшись к маме, отдаваясь неосознанному, но вполне ясному чувству безопасности. Дети словно за оградой из маминых теплых рук, ее теплого голоса. Никому она их не отдаст, никаким теням!

И мальчиков в этот час тянет к матери. Старая привычка! Когда были еще малы и жили в местечке Журомин на германской границе, они, как теперь девочки, проводили ранние вечера возле Полины Карловны. Устраивались все трое на низеньких скамеечках у ее кресла. Мама рассказывала что-нибудь, а чаще предлагала задачи по устному счету. С тех пор у братьев сохранилась эта способность быстро производить любое арифметическое действие в уме. А позднее, когда зажигали свет, мама читала им вслух... Теперь она занята девочками, сыновья уже большие, читают самостоятельно.

Приятно чувствовать, что ты почти взрослый, но порою в сумерках вспоминается то старое время, мамины быстрые вопросы и собственное старание ответить скорее, чем другие.

А мама словно понимает настроение сыновей.

— Не разучились вычислять в уме? Ну, Саша, живо: сто тридцать восемь умножить на три. Адя, четыреста семьдесят четыре разделить на шесть! Коля, сложить девяносто девять и пятьдесят семь.

Мальчики выкрикивают ответы с явным удовольствием.

Вносят лампу. Пора ужинать.

После ужина перед сном можно еще часок почитать. Это, пожалуй, самое приятное время Адиного дня. Он раскроет потрепанный томик Жюля Верна и унесется далеко от яркой лампы над столом, от мирного вечернего отдыха семьи.

Но неугомонная мама и тут находит ему работу.

— Адя, ты забыл, что нужно написать бабушке? Берись-ка за письмо.

Ах, как не хочется! Не то чтобы Адя не любил бабушку Эмилию Францевну, мать Афанасия Александровича.. Нет, он слышал о ней много хорошего, знает, что родился в имении деда — Клепенине, жил там на попечении бабушки до трех лет... Но ему кажется, что это было очень давно, он старушку почти не помнит. Папа все собирается навестить ее и обещает взять с собой Адю, но когда это будет? Пока поездка все откладывается: нет денег. Вот побывать бы в Клепенине, побегать по парку, попробовать удивительных печений бабушки, иногда она посылает их детям, поговорить с ней. Она, наверно, много интересного может рассказать... А писать... о чем? Сразу даже не придумаешь.

Но спорить не приходится. Адя покорно берет перо, бумагу и пишет.

Эту переписку с бабушкой он вел все школьные годы. Сначала ей отсылались первые беспомощные каракули, потом четко и грамотно исписанные листки. Вот письмо четырнадцатилетнего Ади.

«Моя дорогая бабушка!

Поздравляю Тебя с днем Твоего рождения и желаю Тебе здоровья, долгой жизни и спокойствия. Надеюсь, что тетя Маша приедет к Тебе и все деревья распустятся и позеленеют к этому радостному дню. У нас уже наступила весна, снегу нигде нет, трава довольно большая, на всех деревьях большие почки, а на ивах и кленах свежие листья. Вчера Маша нашла в нашем саду несколько фиалок. На прошлой неделе мы чистили и приводили в порядок свой сад...»

«13 апреля мы праздновали папино рожденье; мама спекла папе большой крендель и купила ему туфли, подставку к лампе и левкои, ляк и тюльпаны в горшках. Анюта связала крючком цепочку к часам, Маша купила два апельсина, а я — ножик для разрезывания бумаги.

Вчера на Кафедральной площади началась ярмарка, которая будет продолжаться до 1 июня. На ярмарку приехала карусель, фокусники, кабинет с движущимися восковыми фигурами и множество купцов с товарами; для них выстроены большие деревянные бараки. Между лавками мне больше всего нравится лавка оптика Гринберга; у него есть довольно большой заводной локомотив с тендером, ящики с циркулями и много других инструментов: барометры, термометры, хронометры, телескопы, микроскопы, лупы, бинокли, очки, лорнеты; также ружья, пистолеты, револьверы и другие охотничьи принадлежности».

«В Вильно приехал также цирк лошадей Герцога и в субботу давал первое представление в манеже на Георгиевском проспекте...»

Тут, вероятно, следовал долгий вздох. Удастся ли побывать в цирке?

Словами «Прощай, моя дорогая бабушка» заканчивается письмо. В конце стоит число: 2 мая 1877 года, а начало украшено картинкой: тигр загрызает кабана. Наверное, Адя надеялся, что картинка бабушке понравится. И написал он так мелко и красиво, как пишут только взрослые. По этому письму бабушка сразу увидит, что он вырос.

Конечно, он ожидал похвал от матери, но получил выговор. Кто бы мог ожидать?

В письме есть приписка Полины Карловны:

«Адя от меня получил большой выговор за то, что забыл про Ваши больные глаза и написал письмо свое таким мелким почерком, что и здоровым глазам трудно его прочесть. И как Вам нравится картинка, наклеенная на бумагу? Не правда ли, очень удачный выбор для поздравительного письма?»

...Преданья русского семейства.

Бабушка Эмилия Францевна будет читать письмо Ади у себя в Клепенине, в одной из невысоких тихих комнат или в парке, где старые липы шумят свежей листвой, а по вечерам уже щелкают соловьи.

Она пройдет по одной из немногих расчищенных аллей, присядет на изрезанную детскими перочинными ножами скамейку и достанет из вышитого мешочка письмо внука, еще какие-то письма, стертые на сгибах, не раз читанные.

Расправляя страницы маленькой, еще красивой, но уже сморщенной рукой, Эмилия Францевна задумается.

Многое может вспомнить старая женщина в весеннем парке.

Себя, тоненькой задорной паненкой, когда она еще жила в Варшаве, страшные дни польского восстания, встречу с будущим мужем — русским офицером Александром Обручевым...

Отец ее профессор Францишек Тымовский, сам участник восстания, жил в то время в Кракове. Оставаться в столице ему было опасно. Может быть, он и посетовал, что жених русский, да еще военный. Все передовые люди сочувствовали повстанцам, и русская военщина казалась олицетворением грубой силы, жандармского николаевского режима. Но жених был сдержан, хорошо воспитан, грубой солдатчины в нем не чувствовалось. Он не скрыл, что в недавнем прошлом привлекался к суду по делу «Общества военных друзей», когда в литовском саперном батальоне, которым он командовал, были волнения. После событий в декабре 1825 года начальство было начеку, и плохо мог кончиться для Обручева этот суд. Но, видно, судьба хранила Александра Афанасьевича. Он получил только «строжайший выговор» и предупреждение «впредь быть осторожней», да на его счет отнесли судебные издержки в сумме 963 рублей и 99 1/4 копейки. Эта четверть копейки всегда ее смешила. Брали бы уже 964 рубля. К чему эта глупейшая точность?

Жених зарекомендовал себя человеком, не чуждым новым веяниям, происходил из хорошей семьи, был сыном инженер-генерал-майора, имел чин подполковника и в будущем, несомненно, мог стать генералом. Что же... жизнь дочери будет обеспечена... Словом, пан профессор возражать не стал.

Странно и страшно было думать панне Эмце, что она уедет из родной Варшавы в холодную Россию, будет понемногу забывать польскую речь, привыкать к новому, незнакомому...

И уехала, и забыла, и привыкла...

Только насчет обеспеченности пан профессор ошибся. Богатой обручевская семья никогда не была. Все в роду — военные, все — честные служаки, люди долга, много работали, мало имели... Недаром один из предков мужа, тот, что строил крепость Динабург и внес в свой семейный герб изображение крепости, оставил сыновьям по половине карандаша, как символ бережливости и трудолюбия. Этот «трудолюбивый карандаш» хранился у ее мужа.

Когда Александр Афанасьевич, выйдя в отставку, купил скромное именьице Клепенино близ Ржева, все родичи дружно осуждали его. Имеет ли смысл покупать землю, когда крепостное право наверняка будет отменено?

Эмилии Францевне до сих пор обидно об этом вспоминать. Как они не брали в расчет, что такой большой семье жить в деревне гораздо дешевле и здоровее, чем в городе, если даже имение и не приносит больших доходов! Во всяком случае, здесь они вели пусть скромное, но счастливое существование, пока... Да что искать слова! Пока не пришли беды. А беды пришли, как только выросли дети.

Александр Афанасьевич всегда был военным, в отставку вышел в генеральском чине, и сыновья его пошли по военной части.

Сын Владимир окончил военную академию, был поручиком генерального штаба. Казалось, что впереди блестящая карьера и вдруг... подал в отставку. «Из идейных соображений».

А скоро выяснилось, что Володя сотрудничает в журнале «Современник», близко сошелся с Чернышевским.

Настроение в ту пору было очень дерзкое. Даже здесь, в глуши, а уж о Петербурге и говорить нечего. Еще со времен неудачной Крымской войны страсти не улеглись... Могучая николаевская Россия так тогда спасовала... Все говорили, что солдаты — герои и мученики, а начальство никуда не годится. Взяточников полно, казнокрадов...

Ну, а после смерти государя Николая Павловича открыто стали называть Россию отсталой, говорили, что, сохраняя крепостное право, страна развиваться не сможет... Ждали реформы. Кто робко, с неверием, кто твердо рассчитывая на лучшее, а кто и прямо призывая к бунту. Но все понимали, что с крепостным правом дольше мириться нельзя.

Крестьянские волнения начались, поджоги усадеб... В Финляндии брожение, Польша тоже бурлит, студенты неспокойны...

И вот объявили манифест, в церквах его читали... Крестьяне освобождены без земли, выкуп должны платить. Опять волнения: в рязанском селе Кукуй, в казанской Бездне... Усмиряли военные части. Предводителя восстания в Бездне Антона Петрова казнили. А в Варшаве расстреляли демонстрацию. Что вспоминать! Тяжелое время! Все были недовольны, все в оппозиции к правительству. Людей словно подменили. Не было, кажется, ни одного молодого человека, который бы не критиковал, не высмеивал российские порядки. И в «Современнике» писали не то что смело, а просто зажигательно; иначе не скажешь.

Конечно, многое говорилось правильно и справедливо. И люди во главе стояли воистину благородные. О Николае Гавриловиче Чернышевском Владимир с восторгом отзывался, гордился, что близок к нему. Да она сама, когда ездила в 1860 году с больной Машей в столицу, познакомилась с Николаем Гавриловичем и оценила его. Нежной и чистой души человек!

Понятно, что плохие, бесчестные люди о своем отечестве, о народе думать не станут, им лишь бы карман набить. Она всегда это повторяла покойному генералу. Только не утешали эти слова ни Александра Афанасьевича, ни самое Эмилию Францевну. Если сын должен за свои благородные убеждения платиться каторгой... Нет, нет! Какая мать не захочет, чтобы ее дитя было подальше от смуты?

Не миновала беда Владимира, арестовали в незабываемом 1861 году... Он, оказывается, распространял прокламации тайного общества «Великорус»...

Сидел в Петропавловской крепости. В феврале шестьдесят второго судили. Получил каторжные работы и после них вечное поселение в Сибири. И зятя, мужа дочери Марии, Петра Ивановича Бокова вместе с Володей судили, но оправдали, слава Иисусу!

Владимир на следствии молчал и на суде держался отлично. Так и не сказал, откуда у него эти прокламации. Говорят, спас своим молчанием человека, которому худо бы пришлось... А кто этот человек, даже ей, родной матери, неизвестно. Разные имена называли секретно: и Чернышевского, и Добролюбова, и Серно-Соловьевича, и даже родственника Николая Николаевича Обручева, Володиного двоюродного брата.

Николай Обручев, племянник мужа... Может быть, это и он? Ведь годом позже, будучи начальником штаба 2-й гвардейской дивизии, он отказался участвовать в подавлении польского восстания, вслух говорил, что это братоубийственная война...

Благодарение создателю, ни Обручевы, ни Тымовские предателями никогда не были, и отрадно думать что Володя проявил благородное упорство и молчание его спасло человека, кто бы тот ни был. Но неужели самого Владимира не могла миновать эта участь?.. Вспомнить страшно, что пережили тогда они, старики!

Гражданская казнь была в мае шестьдесят второго... Несчастный год! Столица в то время горела. Пожары вспыхивали неожиданно в разных местах города. Народ волновался. Полиция уверяла, что студенты, революционеры поджигают.

Когда над Володей совершали эту ужасную церемонию гражданской казни, срывали с него погоны и мундир, шпагу ломали у него над головой, будто вычеркивали из списков живых — Иисус-Мария, как она тогда жива осталась! — люди вокруг эшафота кричали, требовали, чтобы Володю повесили, сами растерзать его хотели... Потом говорили, что в толпе шныряли полицейские агенты, нашептывали, что казнят поджигателей. Сами же, наверно, и поджигали, чтобы против этой несчастной молодежи народ восстановить... Неужели люди вечно будут верить начальству только потому, что оно начальство? Неужели всегда будут побивать камнями тех, кто за них идет на муки?

Эмилия Францевна плачет, не вытирая слез, и только, заметив расплывающиеся пятна на драгоценных письмах, пугается и бережно осушает исписанные страницы платком.

Теперь Володя, благодарение богу, уже свободен, но сколько пришлось вынести! А начинать нужно все сначала...

И у дочери Маши как сложилась жизнь? Чудесная девушка была, приветливая, скромная... Не то что очень красива, но привлекательна необыкновенно.

Росла, как растут все девочки в помещичьих семьях, в меру шалила, занималась музыкой, языками, а вошла в возраст, наслушалась, нахваталась... С братом Владимиром очень дружила, он помог, конечно... Заладила: «хочу учиться», «буду врачом»... Только это и твердила.

Генерал слышать не хотел, сказал раз и навсегда: он не допустит, чтобы дочь его бегала по лекциям со студентами. Так бы тому и быть, если бы не Владимир. Во всем поддерживал сестру, поддерживал, понимал, сочувствовал...

Маша горевала, горевала из-за отцовского упрямства, да и заболела. Здешние лекари ничего не понимают. Тоскует, чахнет, не ест, прямо на глазах тает...

Владимир хотя тогда с отцом и был в разрыве из-за своей отставки, но, как узнал, что Маша больна, прилетел в Клепенино. Оказалось, деньги на поездку занял в семействе, где гувернером состоял. От отцовской помощи он еще раньше отказался, в прошлый свой приезд. Ссорились они тогда с генералом страшно...

А на сей раз приехал Володя не один, привез с собою врача из Петербурга. Врач-то, как потом узналось, близкий приятель его был, но об этом родителям не сказали. Так в Клепенине появился Петр Иванович Боков.

Генерал мрачен, Володя угрюм, Маша слаба... Петра Ивановича не слишком доверчиво встретили. Но человек оказался превосходный. Воистину уж, «светлая личность», как молодежь выражается. Умен, образован, врач хороший, веселый, добрейшей души.. А уж красив!.. Глаза просто говорят, черты лица точеные, голос мягкий...

Вспоминая своего любимца, Эмилия Францевна сокрушенно качает головой.

Всем хорош! Даже до генерала дошел. Никого не слушал Александр Афанасьевич, а как сказал Боков, что Маше нужна перемена обстановки, рассеянье, столичные врачи, согласился отпустить дочку в Петербург, с Эмилией Францевной конечно.

Владимир преданно о них заботился. Квартиру снял... Оказались близкими соседями Чернышевских. Николай Гаврилович сам пришел познакомиться, книги Маше принес.

Стала Мария Александровна веселеть, румянец появился, аппетит. Бывала она у Чернышевских с братом и Петра Ивановича часто видела, занималась много. Генерал так и не узнал, что дочь его в ту пору все-таки «бегала по лекциям»...

А Володе, бедному, очень племянница Николая Гавриловича Полина Пыпина нравилась...

Сама Эмилия Францевна жила в постоянной тревоге, но так, радостно было видеть Машу веселой и здоровой, что на многое приходилось глаза закрывать.

Огорчались они все тогда, что без отцовского разрешения нельзя сдавать экзамены за курс мужской гимназии. Ну, а после манифеста, когда вся Россия забурлила, нельзя стало и в Петербурге оставаться. Генерал требовал, чтобы жена и дочь немедленно вернулись в деревню.

Приехали в Клепенино вместе с Володей, весною, в мае, а скоро и Петр Иванович прикатил. Опомниться не успели, как он сделал Маше предложение, как полагается, по всей форме. Маша ответила, что согласна. Только холодна бывала с женихом... Такого морозу напустит... Непонятно, как он терпел.

Генерал не о такой партии мечтал для любимой дочки, но или уж решил не ранить Машу новым отказом, или разглядел порядочность Петра Ивановича. Ведь о приданом ни слова, а не дворянин...

После свадьбы молодые уехали в Петербург, Володя им квартиру приготовил. Ну, а там все отцовские запреты были забыты. Петр Иванович сам провожал жену на лекции.

Подумать только, ее скромная Маша училась наравне с мужчинами! С ней еще Суслова Надежда Прокофьевна. Та из купеческого рода. Их две сестры. Старшая, Аполлинария, говорят, хороша собой несказанно... Маша с Сусловой очень подружились.

Но самое странное открылось потом. Оказалось, что и брак-то у Машеньки не настоящий. Фиктивный! Совершен только для того, чтобы избавиться от «родительского гнета». Так это у них называется.

Правда, через некоторое время стали Боковы настоящими супругами. Но ведь могли и не стать! На какую же муку обрекал себя добрейший Петр Иванович во имя женского равноправия!

И хоть сделалась Маша его женой, счастья Бокову это не принесло. Начала она, с благословения мужа понятно, ходить в Медико-хирургическую академию, бывала там на лекциях профессора Сеченова...

Светлая голова, умнейший человек Иван Михайлович Сеченов. Но уж собою так нехорош!.. Калмыцкое что-то в лице. У матери-крестьянки, говорят, был в семье калмык. А Петр Иванович ведь такой красавец!

Маша увлеклась. Всегда, хоть и тихая, а сердцем горячая была. Может быть, польская кровь Тымовских в ней сказывается?

И Сеченов равнодушен не остался. Пришла настоящая любовь.

Маша честна, правдива... Иван Михайлович, товарищ Бокова, в мыслях не имел обманывать друга. Рассказали все Петру Ивановичу.

А он как будто даже обрадовался за них. Что пережил, передумал — господу известно, но ни одного слова упрека.

Эмилия Францевна знает, как приглашали Чернышевского и его родственника Пыпина на торжество в честь того, что Маша сдала экзамены за курс мужской гимназии. Без этого нельзя было поступать в высшую школу. На визитной карточке Петра Ивановича было написано:

«П. И. Боков и И. М. Сеченов приглашают... по случаю окончания экзаменов Марии Александровны».

Так оба и приглашают! Что же это? Безумие или такая уж высота, чуть не святость?..

Она, Эмилия Францевна, беспокоилась, страдала за Петра Ивановича, а он же ее утешал, успокаивал. Писал ей... вот это письмо, чтобы она и не помышляла, будто его отношение к Маше может перемениться из-за того, что нашла она свое счастье, полюбила такого замечательного человека, как Иван Михайлович. Уверял, что был и будет Маше преданным другом до конца жизни.

Нет, лучшие люди, которых она знала, отец ее и муж, не возвысились бы до такого самоотвержения! Мода такая, что ли, быть благородными? Или дочь ее уж столь хороша, что внушает подобные чувства?

А может быть, это и есть настоящее отношение к женщине? Такое, о каком только мечтать можно? Но если так, кажется, должна бы за это Маша полюбить безоглядно... самого Петра Ивановича.

Какой высоты должна достичь душа человека, чтобы так чувствовать? Да ведь писал же Пушкин!

Я вас любил так искренно, так нежно,

Как дай вам бог любимой быть другим.

Трудно отцам и детям понять друг друга!..

А вскорости после несчастного шестьдесят второго года и ссылки Владимира по приказу правительства женщин из Медико-хирургической академии удалили. Новое потрясение Маше! Она тогда чуть не похоронила себя в киргизских степях. Тамошние женщины, по своему мусульманскому закону, не могут показываться врачам-мужчинам. Вот Маша с Сусловой и решили туда ехать, лишь бы позволили им учиться. Слава богу, начальство даже не отозвалось на этот сумасшедший проект. Тогда дочь отбыла за границу завершать образование.

Конечно, как молодая женщина, вовсе к таким серьезным предметам не подготовленная, Маша себя показала героиней. В Цюрихе получила диплом врача, докторскую диссертацию защитила, в Венской глазной клинике работала... А скоро много таких появилось, как она. И про фиктивные эти браки немало услышать пришлось. Учиться уезжали всё девицы из порядочных семейств. Софья Васильевна Круковская, та, что за Ковалевским... тоже дочь генерала, Жанна Евреинова, Юлия Лермонтова, Наталья Армфельд... Видно, как ни тяжек путь к высшему образованию, а женщины его проторят для себя...

Маша своего добилась, Володя знал, на что шел. А кончину мужа все эти обстоятельства, конечно же, ускорили. Не мог он оставаться равнодушным к судьбе сына и дочери. Вот уже одиннадцать лет, как нет Александра Афанасьевича. Умер там же, где жил, в Клепенине...

Глаза Эмилии Францевны снова заволакиваются слезами.

Невесело вдовье существование. И с тем сыном, чья жизнь ей кажется наиболее правильной, чья семья могла бы радовать и утешать ее, она разлучена...

У Афанасия, ее старшего, тоже не все хорошо. В Крымскую войну при взятии Карса был ранен, и это ранение дает себя знать.

Но главное при нем: честная служба и умная жена. Как это важно, чтобы семью строила бодрая трудолюбивая женщина! А ее невестка, Полина Карловна, именно такова.

И ведь нашел свою судьбу Афанасий в родном гнезде. Маша здесь встретилась с Боковым, а старший брат ее — с Полиной Гертнер.

Дочь лютеранского пастора, родом из Ревеля, немка... Кажется, в семье Обручевых смешались все национальности. Сама Эмилия Францевна — полька, Полина Карловна — немка. Интересно, какой национальности будут жены внуков? Ну, да об этом ещё рано загадывать...

Полина в Клепенино приехала гувернанткой, к младшей дочери. Выросла сиротой... Отец ее, пастор, должно быть, хороший был человек. Погиб у себя в Ревеле, спасая людей. В коляске ехала женщина с детьми, и кони понесли. Он хотел остановить их, и его зашибло. Детей воспитывали родственники. Полину опекала одна вдова, вырастила, дала ей хорошее образование. Девушка и языки знала и музыку. Характер образовался самостоятельный. Ведь совсем молоденькая начала хлеб себе зарабатывать. И ни к какому женскому равноправию не стремилась и к высшему образованию не рвалась... Скромно, достойно делала свое дело.

Приехал Афанасий в отпуск, увидел Полину... Тут и поженились, тут и Саша родился и Адя. Три года Аденька здесь прожил... Афанасия в Польшу служить послали, и Полина с ним... Кормилица из крестьянок у Аденьки была. Потом приехала за ним мать и увезла с собою в Польшу.

Намучились они... Военная служба, вечный бивак. Где только не жили! В Журомине, Млаве, Брест-Литовске. Там Афанасий уездным воинским начальником был. Не нравилось ему... Молодчики побогаче со взятками лезут, чтобы от призыва откупиться, или родители являются за сынков хлопотать. Афанасия это всегда возмущало. Позднее, когда он уже командовал полком, спустил однажды с лестницы поставщика дров или продуктов. Тот взятку предлагал, чтобы у него для военных покупали. Из воинских начальников вернулся снова в строевую службу. Попал в Радом, потом в Вильно. Наконец-то в приличном городе живут... Сколько учебных заведений дети переменили! Но вечное кочевье на успехах не сказывается, учатся порядочно.

И растут правильно. Семья крепкая, трудовая. Какие Аденька хорошие письма пишет!.. В прошлом письме сестренок описывал. Где это?

Эмилия Францевна отыскивает письмо, читает:

«Маша уже читает по складам и складывает слова из азбуки на кубах, которую папа ей недавно купил в награду за ее прилежание; вышивает также иногда узоры на картоне. Анюта умеет вязать чулки, вышивать и шить; она вышила уже очень красивый коврик для кукол, а теперь вяжет крючком из черного шелка и стального бисера часовую цепочку к папиному рождению. Но Наташа еще ничего не умеет делать, бегает только по комнатам, играет, болтает и стряпает несколько раз в день для своих кукол».

А дальше как разумно:

«Я пишу редко только потому, что, кроме школьных уроков, мы должны еще учиться у мамы, так что свободного времени остается очень мало. А главное, не пишу потому, что у нас один день похож на другой; интересных событий нет никаких, и мне нечего рассказать тебе, что могло бы развлечь тебя».

Попрощался уже, написал «Прощай, моя дорогая бабушка» и вдруг надумал приписку:

«Пришли нам, милая бабушка, такой кулич, какой ты прислала нам в Брест-Литовск, он нам тогда очень понравился, так же, как и твое свежее масло».

А в нынешнем письме про ярмарку... Инструментами увлекся... Мальчишка! Они все механику любят. И как все перечислил... И телескоп и микроскоп...

Эмилия Францевна перечитывает письмо и, дойдя до приписки Полины Карловны, усмехается.

Строга! Твердо детей ведет! Ну да результаты хорошие. Честь ей и слава! А что жизнь однообразная, как Аденька пишет, это и лучше для детей. Привыкают к обязанностям, не балуются.

Надо написать им, чтобы собрались, приехали.

И пусть Аденьку привезут, хочется увидеть мальчика...

Эмилия Францевна долго еще сидит задумавшись. Потом складывает в мешочек письма и медленно идет к дому по заросшей аллее.

Пора надежд и грусти нежной...

Снова весна, и в старых парках Вильно опять шумит молодая листва. Год 1881-й.

Воскресная служба в соборе подходит к концу. Справа от прохода синие ряды гимназистов, слева зеленые — реалистов. Впереди гимназистки. Под коротенькими жакетами видны белые передники. У одной — белый бант в косе пышнее, чем полагается, у другой из-за воротничка строгого форменного платья — белая пена рюша. А должна быть только узенькая полотняная полосочка. Каждой хочется xoть как-нибудь принарядиться. Весна!..

Классные дамы, истово крестясь, одним глазом наблюдают за порядком в рядах.

В соборе душно. В наклонных солнечных лучах, бьющих из узких окон, пляшут пылинки. Проходят драгоценные часы воскресного отдыха. Молодые лица бледнеют, тяжело выстаивать многочасовое богослужение, а особенно весною.

Последние возгласы священника и дьякона, последние сладко замирающие «амини» хора.

Служба кончена. Молодежь выходит из церкви и — наконец-то! — остается без присмотра. Учителя спешат по домам. Воскресенье — единственный в неделю, когда можно побыть с семьей.

Кучка молодых людей в зеленых мундирах останавливается на углу.

— Пошатаемся немножко, — предлагает Дружинин. — Голова гудит от духоты, от ладана...

— Идемте, идемте! Владимир! Обручев! Ты с нами?

Невысокий юноша кивает.

— Однако ты неразговорчив сегодня, — говорит ему один из друзей.

Обручев молчит. Серо-голубые глаза строги. Он идет впереди товарищей и в разговор не вступает.

— Вы здесь? — радуется подошедший Баранович. — Не удалось удрать? И мне пришлось всю службу отстоять в костеле.

— Пойдемте в старый город, — предлагает кто-то.

Старый город — вот он. Стоит свернуть с Георгиевского проспекта, по которому не спеша расходится из православных церквей и католических костелов по-воскресному нарядная публика, а порою проносятся щегольские экипажи, — и пешеход оказывается в лабиринте узких кривых улочек. Здесь в коляске не проехать, обязательно застрянешь. Дома вплотную прижимаются друг к другу. В иных местах через улицу от дома к дому перекинута арка. Когда-то местные жители с этих крытых галереек стреляли во врагов и забрасывали их камнями.

Улочки Пилес, Стиклю, Арклю... Старина! В стенах некоторых домов сохранились ниши, прежде в них стояли статуи... Гулко щелкают шаги по истертым каменным плитам. Солнцу трудно сюда пробиться. Улочки похожи на кривые тропки, проложенные в сплошном нагромождении серого камня. Тихо. Вся жизнь воскресного дня сосредоточена во дворах.

Юноши выходят к костелу святой Анны, о котором Наполеон говорил, что ему хочется поставить эту драгоценную игрушку на ладонь и перенести в Париж.

— Привал, братцы! Отдых!

Юноши располагаются на скамье под огромной ивой, снимают фуражки. Свежий ветерок холодит разгоряченные щеки. Хорошо немного отдохнуть, оторваться на время от экзаменационной зубрежки, полюбоваться благородным творением готики.

— Люблю наш Вильно! — восхищается Баранович. — Не город, а музей старинной архитектуры. Верно, Владимир? — обращается он к Обручеву. — Да что с тобой? Такая чудесная весна, красота вокруг, впереди свобода, самостоятельность, а ты словно в воду опущенный...

— Не трогай его, — тихо говорит Правосудович. — У него ведь отец тяжело болен.

— Это я знаю... А что? Разве плохие вести, Владимир?

— Да, неутешительные, — коротко отвечает Обручев.

Его мысли все возвращаются к несчастью, постигшему семью. Внезапно Афанасию Александровичу стало плохо. Полина Карловна, испуганная его странным состоянием и беспомощностью врачей, решила послать телеграмму доктору Чернявскому — мужу своей сестры. Владимир сам отправлял эту телеграмму и, как ему казалось, навсегда запомнил свой путь до телеграфа и обратно. Впервые в жизни он испытал тогда гнетущее чувство тоски и жалости. Что случилось с отцом, всегда таким бодрым и деятельным? За него было страшно, а маму пронзительно жалко. И то, что она держалась молодцом, не плакала, не ломала рук, только говорить стала еще ровнее, не уменьшало, а усугубляло жалость.

Чернявский жил с семьей в Петербурге, заведовал Ольгинской больницей для неизлечимых. Знакомства и связи его в медицинском мире были обширны.

На телеграмму Полины Карловны Чернявские откликнулись как подобает добрым родственникам. Вероятно, Генриетта Карловна близко приняла к сердцу горе сестры и просила мужа сделать для Обрученных все, что в его силах. Чернявские мигом собрались, выехали в Вильно и неожиданно появились перед растроганной таким вниманием Полиной Карловной.

Больной отец, осунувшееся решительное лицо матери, с прочно залегшей в эти дни морщинкой между бровями, присутствие в доме, где почти никогда не бывали посторонние, чужих людей, распорядительных, энергичных, но доселе неизвестных, как бы пришибло девочек. К маме лучше было не подступаться, а братья или молчали, или говорили только одно:

— Папа серьезно болен.

Владимир замкнулся, всегдашняя жизнерадостность в нем потухла. Только к матери он стал относиться еще нежнее и внимательнее, чем всегда.

Чернявский решил, что лучший выход — устроить Афанасия Александровича в Николаевский военный госпиталь в Петербурге. Как военный, он получит там казенное содержание, а Полина Карловна останется с семьей. Если она будет отдавать свое время и силы уходу за больным, воспитание детей неминуемо пострадает. Обеспечить в домашних условиях лечение и уход, какие даст госпиталь, она не сможет, и средства семьи этого не позволят.

Доводы были убедительны. Полина Карловна и сыновья со словами гостя печально согласились, и Чернявский увез больного Афанасия Александровича в Петербург. В госпиталь он Обручева устроил, но ожидаемого облегчения это не принесло. Состояние больного оставалось по-прежнему тяжелым.

Отца в семье очень почитали, и с его отсутствием в доме образовалась пустота, которую никакими хорошими отметками, старанием лучше учиться, чтобы не огорчать маму, никакими попытками Полины Карловны держаться бодро ради детей заполнить было невозможно. Исчезла постоянная надежная опора, обычный, приветливый мир как-то пошатнулся. Впрочем, рук Полина Карловна не опустила. Жалованье Афанасия Александровича на время болезни стали выплачивать только в половинном размере. В случае, если болезнь затянется, или в еще более страшном случае, о котором она старалась не думать, жалованье вообще прекратится, будут давать лишь небольшую пенсию. Как быть с шестью детьми без всяких сбережений? Полина Карловна не спала ночи, придумывая выход.

В апреле 1881 года Владимир писал бабушке Эмилии Францевне:

«Через две недели мы переезжаем на другую квартиру, потому что эта слишком дорога для наших теперешних средств... Мы будем жить на 3-м этаже и платить 330 рублей в год, а теперь платим 475. Но зато там нет сада при доме, хотя близенько немецкое кладбище, которое летом представляет прелестный тенистый сад, так что детям можно будет ходить туда.

Вообще у нас такая экономия, живем так скромно, мама всюду старается сберегать деньги и уже отложила в банк 800 рублей... Теперь у нас живет один ученик IV класса, который за стол и квартиру платит 25 рублей, что составляет также маленькое подспорье для мамы.

Я теперь уже скопил себе для Петербурга 100 рублей и, кроме того, завел себе новую одежду, летнее пальто, одним словом вполне обмундировался, чтобы в Петербурге не было лишних расходов...»

Эти деньги он собрал зимой, когда давал частные уроки.

Невесело начинается весна его свободы, его самостоятельности! Даже в милое Клепенино к бабушке нынче не придется поехать. А товарищи, как нарочно, говорят об этом:

— Что будешь делать летом? Закатишься снова под Ржев, в имение бабушки?

— Нет, я туда не поеду.

— Но почему же? Ты ведь в таком восторге был... С Сеченовым там встречался, с его женой... Говорил, что они замечательные люди. Ведь не забыл же ты их? В чем дело? — волнуется Баранович.

В восторге! Да, конечно, он был в восторге. И было отчего прийти в восторг. Первый раз он ездил к бабушке с отцом, когда перешел из пятого в шестой класс. Великолепный бор на высоком берегу Волги... Спуск из парка прямо к реке. Плоты со строевым лесом, медленно скользящие по воде... Все это было ново для Владимира. Целые дни он проводил на берегу, смотрел на плоты, купался, лежал на теплой песке. А блуждания по лесу, настоящему дикому лесу! Это не Виленские парки! Сколько там было птиц! Многих он не знал раньше и наблюдал за ними с терпением, которое его самого удивляло.

Бабушку немного беспокоили его долгие отлучки, но тетя Мария, кажется, его образ жизни вполне одобряла. Какая она оказалась веселая, простая, как они подружились! Она обращалась с ним как с равным, и он впервые ощутил прелесть товарищеского общения со взрослым человеком. Мария Александровна и Иван Михайлович устраивали верховые поездки в березовый лес и другие окрестности. Должно быть увидев, с какой завистью Володя смотрит на их выезды, Мария Александровна решила брать племянника с собой. Он едва мог поверить своему счастью, все боялся... Не того, что лошадь сбросит его, неопытного наездника, никогда не садившегося в седло! Нет, он боялся показаться неловким, смешным... И все обошлось прекрасно, Иван Михайлович и тетя Маша терпеливо наставляли его, и скоро он стал недурно ездить верхом.

Целое лето он провел в Клепенине. Отец уехал, у него был только месяц отпуска, а Володя остался и самостоятельно, тоже впервые в жизни, вернулся осенью в Вильно.

Ему было так хорошо там, у бабушки, на волжских просторах, среди сердечных приветливых людей, что год назад он уговорил мать снова отпустить его. Он тогда перешел в седьмой, последний, класс и считался уже взрослым. По существу, последним классом был шестой, а седьмой — дополнительный. В этом классе нужно было выбрать себе специальность — механику или химию. Он выбрал химию. Учитель Полозов очень интересно преподавал, и еще Владимира тешила мысль, что тете Маше и Ивану Михайловичу понравится его выбор.

На этот раз с ним отпустили сестру Анюту. На правах старшего брата он опекал ее в дороге, и, когда бабушка хвалила его за то, что благополучно довез сестру, делал равнодушное лицо. Разве могло быть иначе?

Опять приехали тетя Маша и Сеченов, а потом и Петр Иванович Боков. Эмилия Францевна все вздыхала, стараясь, чтобы не слышал «Аденька»:

— Боже мой! Настоящий муж приехал, а она с Сеченовым...

Но Володя все понимал, напрасно скрытничала бабушка. Да и нельзя было не понимать, какая крепкая верная дружба связывала этих людей. Именно про такую дружбу говорят «нерушимая». Как весело было им всем вместе! Спокойная, приветливая Мария Александровна, тихий деликатный Иван Михайлович, жизнерадостный, бесконечно добрый Боков... Разве можно их забыть! Он слышал их разговоры, до него дошло дыханье их внутренней свободы. Они свободны, эти люди, от предрассудков всяческого рода. Имущественных — что для них деньги, богатство! Сословных — чины, ордена, древность рода, в грош они все это не ставят. Религиозных — он убежден, что никто из них не верит в бога. Национальных — разве им не все равно, кто человек по рождению, еврей, поляк или татарин, был бы человеком!

Ну, а моральные предрассудки? Их они опровергли самой своей жизнью! Разве не доказала Мария Александровна, что женщина свободна в своем выборе, что можно смело смотреть мужу в глаза, полюбив другого человека? А Сеченов и Боков? Ведь они должны были ненавидеть друг друга или, чего доброго, драться на дуэли, как соперники. Так, наверно, поступил бы любой аристократишка. А они были и остались друзьями.

Владимир видел, как тетя Маша лечила крестьян, как они тянулись к ней на прием из ближних деревень. Он слышал, как Иван Михайлович и Боков говорили о необходимости распространять в народе знания, об огромном значении науки, которая преобразует жизнь. Ему было известно, что они помогают детям Чернышевского.

Такими, как они, должны быть все люди. И будут, наверно. Когда? Лет через пятьдесят, сто, двести? На этот вопрос даже в «Современнике» он не нашел точного ответа. А читал журнал в Клепенине постоянно. Ясно было одно: такое время настанет.

— Нет, — твердо говорит Владимир. — Нынче летом нужно много работать, а не отдыхать. Впереди экзамены в институт.

— Как в институт? В какой? Ты ведь об университете мечтал.

Обручев снова повторяет то, что не раз за эту весну говорил и себе самому и матери. В университет реалистов не принимают. Они ведь не знают древних языков. Чтобы подготовиться по латыни и греческому, нужно не меньше года основательной зубрежки. Он не может себе этого позволить. Пришлось бы брать учителя... Это большой расход. И еще на год отложить поступление в Высшую школу? А ему так хочется скорее стать студентом! Ведь это большой шаг на дороге к самостоятельности, и матери станет легче, когда отпадут заботы о нем.

— Пойду в Горный институт, — говорит он, — туда реалистов принимают... Если выдержу приемные испытания, конечно.

— Выдержишь ты безусловно! На одних пятерках учился... Да и лето собираешься над учебниками спину гнуть... Но почему в Горный? Реалистов принимают и в Технологический институт и в Лесной...

— Ты ведь когда-то хотел путешественником стать, помнишь? — спрашивает Правосудович.

— Хотел. — Владимир оживляется. — Помню, что это желание пришло, когда я «Таинственный остров» Жюля Верна читал, давно... мы еще в Радоме жили. Отец тогда заметил, как я за этой книгой обо всем забываю, и сказал мне: «Вот вырастешь, станешь путешественником и напишешь такие же хорошие книги». Помню, как я обрадовался, что отец точно мои мысли прочитал... Путешественником я очень хотел стать. И сейчас хочу. Потому и Горный. Могут послать работать в Сибирь, в Среднюю Азию, на Урал или Кавказ. Страны живописные, и неисследованных мест еще много.

— А ведутся ли там настоящие исследования? — сомневается Дружинин.

— Если сейчас не ведутся, то будут вестись непременно, — веско отвечает Обручев.

— Горный — серьезный институт, — задумчиво говорит Правосудович. — Работать придется. Вот когда тебе твой гектограф пригодился бы. Помнишь, как ты его купил и начал уроки Полозова по химии записывать и всем нашим химикам раздавать?

— А что? Разве плохая затея? Очень жаль было, когда гектограф конфисковали...

— Наверно, и сейчас стоит в учительской. Ну как же, начальство испугалось, что ты прокламации начнешь распространять!

— Да, если у человека есть гектограф, это уже явная причина для подозрения в неблагонадежности...

Владимир встает.

— Мне пора.

— Значит, окончательно решил в Горный?

— Окончательно.

Он прощается с товарищами и уходит не оборачиваясь, худощавый, невысокий, решительный.

Исчезли юные забавы,

Как сон, как утренний туман.

Монотонный голос профессора наводит тоску. Студенты слушают невнимательно. Кое-кто читает, двое с увлечением играют в шашки, положив на скамью самодельную доску. Только несколько человек, самых усердных, стараются записывать лекцию.

Владимир Обручев кладет ручку, распрямляет усталую спину.

Скучно!.. Не стоило и приходить сегодня. Спокойно читал бы дома или поработал бы в чертежной. С чертежами — завал, заданий столько, что никто не поспевает выполнить их к сроку.

Хорошо, что посещение лекции никем не проверяется. Но пусть бы проверяли со всей строгостью, только преподавание не было бы таким скучным. На первом курсе он с удовольствием слушал неорганическую химию, профессор Сушин показывал много опытов и студентов заставлял экспериментировать. Это было интересно. На втором Еремеев очень живо читал минералогию... Хоть немногие часы проходили незаметно... А сейчас третьекурснику Обручеву просто некуда деться от гнетущей скуки и казенщины.

Нет, не выдержит он этого постоянного насилия над собой, уйдет из института! Конечно, это будет тяжелым ударом для матери... Да и Мария Александровна Сеченова едва ли одобрит такое решение. Как заботливо, по-родственному она помогала ему из своих небогатых литературных заработков!.. И делала это тетя Маша столь просто, будто забота о племяннике-студенте входила в ее обязанности.

И все же придется огорчить этих дорогих и близких людей.

Но беспокоиться они будут напрасно. Он не пропадет, живя литературой. «Страсть к сочинительству», над которой подшучивали в семье, когда он был подростком, не прошла с годами. Теперь уже вполне обоснованно можно сказать, что начало литературной деятельности положено удачно. Сам Стасюлевич, редактор солидного журнала «Вестник Европы», прочитал его стихи и настоятельно советовал работать дальше. И рассказ «Море шумит», кажется, недурно удался...

Что-то пишет по этому поводу Полозов? Владимир, стараясь не шуршать бумагой, вытаскивает из кармана смятый конверт. Утром получил, а прочитать не успел, торопился в институт... Не может быть, чтобы любимый учитель не понял его. Там, дома, в Вильно — каким далеким кажется сейчас этот «дом»! — Владимир был одним из лучших учеников Полозова. На уроках химии и физики перед юношей раскрывался новый бесконечно богатый и обширный мир. Полозов вел занятия поистине вдохновенно...

Юношеская увлеченность Владимира не осталась незамеченной. Полозов явно выделял его среди других учеников, подолгу беседовал с ним, наставлял... Он очень одобрил желание Обручева поступить в Горный институт. Но он ведь не знал, какая гнетущая скука здесь... Только немногие лекции непосредственно относятся к будущей профессии студентов. Зато сколько предметов совсем ненужных — математика, механика! А бесконечное черчение! Чертишь до одури, копируешь одну за другой детали машин и механизмов, а что представляет собою сама машина, не знаешь. Слепая бессмысленная работа! «Ведь не чертежников же из нас готовят!» — ворчат студенты.

А богословие? Зачем оно нужно горному инженеру? Где и когда будет он вступать в ученые споры о сущности христианской религии? Или нескончаемые лабораторные работы! Качественные, количественные анализы!.. Никто не собирается стать лаборантом...

Кажется, он, Владимир, подробно и ясно описал все это Полозову. Всегда внимательный к ученикам, сочувствующий их планам и решениям, учитель, конечно, благословит уход из института, как благословил когда-то поступление.

Обручев осторожно отрывает краешек конверта и едва успевает прочитать несколько слов, как лицо его бледнеет и вытягивается. Этого он не ожидал! Напрасны были его мечты о сочувствии учителя. Мягко, дружественно, однако очень настойчиво Полозов советует непременно окончить Горный институт. Он считает, что затрачено слишком много времени и сил, с этим нельзя не считаться. И он вовсе не ставит под сомнение писательские способности Владимира, только предупреждает, что, не зная жизни, писателем стать нельзя. А узнать жизнь можно лишь в работе, в самостоятельном труде. Имея специальность, Владимир будет ездить по стране, встречаться с людьми, видеть, как они живут. Нужный литератору материал можно собрать, только работая, посильно участвуя в событиях, важных для общества, находясь в гуще жизни, а не чувствуя себя сторонним наблюдателем. И нужно непременно больше читать, не пренебрегать ни политической экономией, ни философией, ни историей. Литератор должен быть образованным человеком, знать прошлое и правильно оценивать настоящее.

Полозов просит хорошо обдумать его слова и сообщает, что скоро сам приедет в Петербург. Тогда они поговорят лично.

Владимир сосредоточенно думает над письмом. Он огорчен и разочарован, но что-то мешает ему отмахнуться от советов Полозова и действовать по- своему. Воспитание в семье, где всегда высоко ценился авторитет старших? Или уверенность в полной искренности и доброжелательности учителя? Он сам не знает. Во всяком случае, над всем этим нужно еще и еще поразмыслить...

Долгожданный звонок! Профессор торопливо собирает свои записки и пособия. Студенты, шумя и толкаясь, торопятся из аудитории.

— В столовую, братцы! Ты идешь, Владимир?

В студенческой столовой грязновато, тесно, шумно. За три копейки получаешь тарелку щей и гречневую кашу. Хлеба можно есть сколько угодно. Выходишь отяжелевший, а к вечеру опять «кишка кишке кукиш кажет», как мрачно острят студенты. Но это ничего! Завтра воскресенье и «настоящая» еда у Чернявских!

Пообедав, Обручев идет домой. Можно бы поехать на конке, но приходится беречь каждую копейку. Да и прогулка по городу всегда доставляет ему удовольствие. Правда, сейчас, в сырую осень не очень приятно шагать по мокрым тротуарам, поднимая воротник пальто, чтобы хоть немного уберечься от мелкого, словно через частое сито сеющегося дождя. Но и в эту погоду величественно выглядят колонны Академии наук, Кунсткамера и другие парадные здания старого Петербурга, «строгий и стройный» город сенаторов, чиновников, генералов...

А на бесчисленных «линиях» Васильевского острова Петербург другой, непарадный. Здесь уже зажигаются огни в небольших домиках, ведь маленькие окна дают немного света. Лучи керосиновых ламп неуверенно ложатся на выбоины тротуаров, на скучные уличные тумбы, на круглые столбы с обрывками афиш. Из трактиров слышны простуженные голоса органов, возле одного «питейного заведения» дерутся двое оборванцев, к ним не спеша направляется городовой, придерживая свою саблю — «селедку», как ее называют. На стоянке извозчиков мокнут лохматые лошаденки, а сами возницы, подняв кожаные верха пролеток, прячутся под ними от дождя. Хорошо сейчас посидеть в трактире за горячим чаем... Но никто не трогается с места. По такой погоде скорее может набежать седок.

Унылая картина! Но в ней есть своеобразие, одному Петербургу присущее. Так, во всяком случае кажется студенту Обручеву.

Он приходит «домой», в скудный холостяцкий уют двух комнат, сдаваемых студентам «от жильцов», с облегчением стаскивает с плеч тяжелую намокшую шинель. За стеной с неумолимой настойчивостью звучат гаммы. Великовозрастная девица, дочь хозяйки, упорно, но тщетно пытается проникнуть в тайны музыкального мастерства. А сожители-студенты опять расставляют на столе нехитрое угощение — колбасу, селедку, бутылки с пивом...

— Что это? — спрашивает Владимир. — Опять карточное сражение?

В шутливом вопросе звучит самый настоящий испуг. Неужели опять зря пропадет вечер? Ни позаниматься, ни отдохнуть... Снова галдеж, кислый тяжелый запах пива и дешевого табака... И это на всю ночь! Раньше трех-четырех не разойдутся.

— Не волнуйся, скромник! Небольшая пулечка! Как и полагается под праздник! — слышит он в ответ.

Раздосадованный Владимир ложится на постель, пробует читать... Как хочется побыть одному, спокойно обдумать письмо Полозова, попытаться прийти к какому-то решению!.. Есть же счастливцы, у которых отдельная комната!

С шумом, смехом, песнями вваливаются гости. Владимир откладывает книгу, закрывает глаза. Пусть думают, что он уснул.

Его окликают. Один из гостей, «бессменный весельчак», пробует растолкать Обручева, но друзья вступаются.

— Не трогай его. Пусть спит!

— Да как он может спать в таком гаме? Притворяется, наверно, чтобы не играть.

— А зачем ему притворяться? Все и так знают, что его за карты не засадишь нипочем. В руки их не берет!

— Ну и глупо! Печальную старость себе готовит. Не думал, что он такой байбак!

— Хорош байбак! Мы его «бомбой» зовем за порывистость.

Лежа с закрытыми глазами, Владимир улыбается. «Бомба»! Выдумают же прозвище!

Он вспоминает, как весною, уезжая с товарищами на практику, замешкался на вокзале, покупая газеты.

— Где бомба? Бомба где? Бомбу не потеряли? — взволнованно спрашивали друг друга студенты.

Величавый жандарм сначала недоуменно прислушивался, потом незаметно мигнул кому-то, и, когда Обручев подошел к вагону, молодые люди были уже плотно окружены городовыми и дюжими носильщиками с медными бляхами на фартуках. Пришлось вступать в долгие объяснения с жандармским офицером. Хорошо, что успели до отхода поезда втолковать ему, в чем дело. Не задержал, только, снисходительно усмехнувшись, посоветовал таких прозвищ друг другу не давать. Всегда возможны ошибки...

Да, ошибки всегда возможны! Как бы и ему не наделать ошибок, не перемудрить, не испортить на первых же порах жизнь, от которой он ждет так много!..

Владимир уже не слышит шума и смеха товарищей. Густые русые брови хмурятся. Как же быть? Как ему быть?..

Приехал он в Петербург с мечтой о Горном институте. Подготовлен к экзаменам был солидно. Все лето после окончания реального училища пришлось отдать исступленной зубрежке. Занимался вместе с товарищем у него на даче под Вильно... В своей победе Владимир не сомневался.

Но хмурая петербургская осень, тяжелая болезнь отца, разговоры о том, что конкурс при поступлении в Горный очень труден, как-то пошатнули его уверенность. Не подготовить ли себе отступление на случай неудачи? И дядя Чернявский так думает...

Владимир подал свои бумаги в Технологический институт на химическое отделение. Стоит проверить, может ли он вообще сдать экзамены в высшее учебное заведение. А если в Горном институте его ждет провал, ну что же, он пока займется химией, а там видно будет.

Результат превзошел самые смелые предположения. В августе он выдержал на пятерки четыре вступительных экзамена в Технологический институт и, ободренный этим, в начале сентября отправился сдавать в Горный. Он не стал больше готовиться. Довольно! Будь что будет!

Из множества абитуриентов, желавших попасть в Горный институт, было принято всего сорок человек. И среди них — Владимир Обручев.

Как он был счастлив! Старейшее высшее техническое училище, основанное еще в 1773 году по почину горнопромышленников Урала! Все горные инженеры России, работающие на копях и рудниках, — питомцы этого института. Подобных ему в России больше нет!

Владимиру нравилось само здание института. Великолепный русский ампир с портиком и чудесной колоннадой, создание знаменитого зодчего Воронихина! А скульптуры у входа — «Похищение Прозерпины» и «Борьба Геркулеса с Антеем»! Проходя мимо них, студент Обручев всегда умерял привычную быстроту шага, любуясь античной чистотой линий, великолепной соразмерностью и выразительностью фигур.

А главная, тайная гордость была в том, что институт считался «крамольным». Это не какое-нибудь закосневшее верноподданническое учебное заведение! По мнению министерства внутренних дел, институт вольнодумный. К нему тщательно присматривается жандармский корпус. Поговаривают, что и сейчас в институте тайно работают революционные кружки.

Но в первые же дни занятий восторженность Владимира несколько утихла. В великолепном ампирном здании оказались крохотные аудитории, тесные и темноватые. Впритык друг к дружке стояли обыкновенные школьные парты, исписанные и изрезанные, бывшее имущество кадетского горного корпуса. И старые классные доски были такими же, как в Виленском реальном училище. А профессорам не приходилось торжественно подниматься на кафедру, они попросту усаживались за маленький столик, приставленный к одной из передних парт. В этой будничности обстановки было что-то принижающее институт. Так думалось Владимиру, хотя порою он жестоко разносил сам себя за недостойное ребячество.

А занятия, пожалуй, скучнее, чем в Виленском реальном. Разве можно сравнить скучное бормотание профессора математики Тиме или многословные, но сухие лекции физика Краевича с увлекательными беседами Полозова? Ботаника и зоология — интереснейшие предметы, а в институте их читают формально, уныло. Если не в лес и поле, то хоть в зверинец или зоологический музей сводили бы студентов! Бесконечный перечень семейств, родов, видов... Все это можно найти и в учебнике.

В конце концов Владимир почти перестал ходить на лекции. Геология — вот что нужно для будущего горного инженера! Но ее предстоит слушать только на четвертом курсе.

И вольнодумная репутация института, которая так радовала первокурсника Обручева, не проявлялась ни в чем особенном. Студенты, как вся учащаяся молодежь, всегда не прочь были пошуметь и поспорить, но никаких особо интересных сборищ не происходило, обсуждались все больше внутриинститутские дела. Зато помощник инспектора Цитович донимал беседами о высоких обязанностях гражданина великой Российской империи, о верноподданнических чувствах, о любви к престолу и отечеству. Выспренним речам этим студенчество внимало равнодушно. Ни раз навсегда заготовленный пафос Цитовича, ни фальшивая проникновенность его увещаний никого не трогали. Неизбежное зло! Приходится терпеть.

Постепенно накапливались раздражение и скука, и, наконец, студент третьего курса Обручев Владимир пришел к намерению оставить Горный институт.

Воздух в соседней комнате уже совсем сизый, словно там чадит костер. Ну и накурили! Дверь закрыть нельзя по той простой причине, что ее не существует. Дверной проём есть, а сама дверь не навешена. Хозяйка считает, что студентам хорошо и так.

Голоса картежников охрипли, теперь не слышно ни пенья, ни смеха, ни громких возгласов. Играют сосредоточенно. Значит, уже поздно... А сна, как говорится, ни в одном глазу.

Все ли он учел, все ли продумал? Нет, серость и скуку института он не преувеличивает нисколько. Но, может быть, Полозов прав, и он идет на большой риск, желая сменить обеспеченное положение горного инженера на полную превратностей судьбу литератора, человека, работа которого не оплачивается регулярно?.. Как это отразится на семье и как бы отнесся к его решению Афанасий Александрович?

До сих пор Владимир не задавал себе этого вопроса. А сейчас вдруг с предельной ясностью понял, что должен принять в расчет не только мнение матери и Марии Александровны, но и вероятное отношение к делу покойного отца.

Живо представилось ему такое русское широкоскулое лицо, добрый пристальный взгляд, аккуратно расчесанная на две стороны борода, крепкая, ладная фигура... Нет, отец с его обостренным чувством долга, умением побеждать в себе слабости не одобрил бы его.

Опять пришло горькое чувство утраты со всей своей беспощадностью, словно не прошло уже трех лет со дня смерти отца... Владимир не мог бы сказать, что часто думает о нем, вспоминает его отдельные слова и поступки. Но образ Афанасия Александровича остался в душе, словно отлитый из единой глыбы металла. Четкий образ простого, скромного и мужественного человека — его отца.

Да, это случилось почти три года назад... Оглушенный первыми столичными впечатлениями, озабоченный предстоящими экзаменами, Владимир не забывал в назначенные дни посещать военный госпиталь. Сидя у бедной больничной койки, он рассказывал отцу о своих надеждах и опасениях, об удаче в Технологическом, а потом и в Горном... Афанасий Александрович как будто все понимал, взгляд его выражал интерес, живое сочувствие, он кивал головой, хмурился, улыбался, но сказать членораздельное ничего не мог.

А когда в Горном уже начались занятия и Владимир первое время так усердно и обстоятельно записывал каждую лекцию, однажды, после трудного дня в институте, он пришел в госпиталь и ему сказали, что все кончено...

Он был подготовлен к печальному концу долгой неподвижностью отца, уклончивыми ответами врачей на свои нетерпеливые вопросы, тем, что упорно не приходило улучшение, даже ничтожное... Горестная весть придавила его, но не согнула. Самым трудным тогда казалось послать извещение матери.

Полина Карловна приехала в Петербург на похороны. Была, как всегда, спокойна и так величава в своей скорби, что чужие люди смотрели на нее с уважением и сочувствием. На похоронах Владимир видел дядю Владимира Александровича и Николая Николаевича Обручева, недавно назначенного начальником генерального штаба[1].

Перейдя на второй курс, Владимир не поехал на летнюю практику. Ему разрешили «по семейным обстоятельствам» отложить необходимые для второкурсника геодезические работы на следующий год. Он тогда перевез мать из Вильно в Ревель. Она хотела поселиться на родине, возле своей младшей сестры.

Огромна была жизненная сила этой женщины, но тогда и она казалась сломленной. Потери ее были велики. Она похоронила мужа и двоих детей. Коля, товарищ детских игр Владимира, и маленькая Наташа тоже ушли из жизни.

Старший брат Александр не пожелал ни учиться дальше, ни работать. Как старший в роде, он оказался наследником небольшого майората в Польше, пожалованного Николаем I одному из Обручевых. На скромные доходы с этого именьица Александр решил жить и не хотел ничего лучшего. Получилось так, что главным другом и советником матери стал Владимир.

Привезя ее в Ревель, он провел там остаток лета, помог ей устроиться, оборудовал всем необходимым незатейливое жилье. Девочек Анюту и Машу удалось устроить в Смольный институт в Петербурге, где сестра Николая Николаевича Обручева — Екатерина Николаевна была инспектрисой.

На следующий год летом Владимир отбывал геодезическую месячную практику под Ямбургом[2]. Закончив работу, усталый от путешествий по полям с тяжелым теодолитом на плече, он снова приехал к матери. Живя в Ревеле, много бродил по окрестностям. Там, в обрывах глинта — уступа, что тянется от реки Сяси до Эстонии, — ему удалось собрать неплохую коллекцию окаменелостей.

Это было мирное и плодотворное время. Он отдыхал от института, занимался тем, чем хотел. Ему так нравилось в Ревеле, что он ездил туда и зимою в каникулы. Зимние штормы на Балтике поразили его, и под впечатлением серых тяжелых волы и низко нависшего сурового неба он написал рассказ «Море шумит».

Матери и сыну было легко друг с другом. Они могли подолгу разговаривать, и Владимир никогда не скучал с Полиной Карловной. Но иногда целые вечера проходили в согласном и добром молчании. Он писал, она вязала или тоже потихоньку скрипела пером. Освободившись от трудных забот хозяйки в многолюдной семье, Полина Карловна стала писать небольшие рассказы и очерки по-немецки. Их охотно печатали в петербургской и ревельской немецких газетах.

Владимиру тогда казалось, что тишина этих вечеров; когда молчание прерывалось только редкими вопросами Полины Карловны — не хочет ли он чаю, или не стоит ли ему выйти на воздух перед сном, как бы продолжала и укрепляла работу матери над его сознанием. Эта незримая работа велась со дня его рождения и создала столь прочную связь между ними, что стоило ему войти в комнату, а матери взглянуть на него, как она уже понимала, в каком он настроении.

В Петербурге он такого понимания и интереса к своему внутреннему миру не встречал ни в ком, хотя почти все окружающие относились к нему хорошо: и товарищи и родственники. Но у всех было свое... А ему настойчиво хотелось прилепиться сердцем к существу, которое вошло бы в его жизнь. И одно время казалось, что он такое существо нашел.

Тоненькая девушка, небольшого роста... Живая, кокетливая. Его познакомил с ней приятель. Она была приветлива, смотрела в глаза ласково и задорно. Владимир посвящал ей стихи, и они ей нравились. Она смеялась его шуткам, с удовольствием с ним болтала. Казалось, что выделяет его среди прочих «поклонников». А их было много — офицеры, студенты и уже солидные люди — инженеры, юристы... Жила она весело, и у нее часто собирались гости.