Вячеслав Козляков

Василий Шуйский

«Он представляет в истории странную смесь смелости, изворотливости и силы характера… и в своем падении сохраняет больше достоинства и силы духа, нежели в продолжение всей своей жизни»[1]. Эти пушкинские слова, сказанные про Василия Шуйского, лучше всего объясняют судьбу известного и неизвестного нам исторического героя. Кто он? Еще один царь Смуты? «Лукавый царедворец»? Или государь, первым принявший присягу своему народу и насильственно сведенный им с трона? В годы правления царя Василия Шуйского в начале XVII века гражданская война — первая в истории России — достигла своего апогея. Произошел раскол территории, как никогда раньше разгорелась социальная борьба, последовали походы обездоленных на Москву, появились новые самозванцы и многочисленные тушинские «перелеты», едва не была потеряна национальная святыня — Троице-Сергиев монастырь… Достаточный перечень, чтобы согласиться с приговором истории, не позволившей этому, действительно последнему, Рюриковичу на троне ни продолжить традицию правления предков, ни создать свою собственную династию.

Здесь можно было бы поставить точку, если бы не вспоминалось еще и другое. Заговорщик, свергнувший самозванца Лжедмитрия I, — это тоже он — пока еще боярин князь Василий Иванович Шуйский. И потом, в противостоянии с войском Ивана Болотникова, Лжедмитрием II и польско-литовскими наемниками, не царские ли силы сохранили столицу от разграбления, и не «царево ли Васильево осадное сиденье» стало вехой в создании потомственных вотчин русских дворян? Это уже оставшиеся без царя бояре впустили в Москву польско-литовский гарнизон и позволили разграбить и царскую казну, и государственные земли. Напротив, время царя Василия Шуйского, при всей его сложности, запомнилось еще и попытками кодификации права, принятием уложений о крестьянах и холопах. А его личная трагедия, обратившаяся в национальное унижение, когда сведенный у себя на родине с престола русский царь принужден был на Варшавском сейме 1611 года целовать руку заклятого врага, короля Речи Посполитой Сигизмунда III?.. Но прошло немного времени, и ведь те же современники вернули прах царя Василия Шуйского и с почестями перезахоронили его в Архангельском соборе Кремля, вместе с другими царями и великими князьями, раз и навсегда разрешив вопрос о месте этого правителя в русской истории.

Четыре столетия, прошедшие с того времени, не сделали понятной оценку противоречивого периода царствования Василия Шуйского в 1606–1610 годах. Современники, как им и полагается, были пристрастны, они даже придумали ему прозвища —

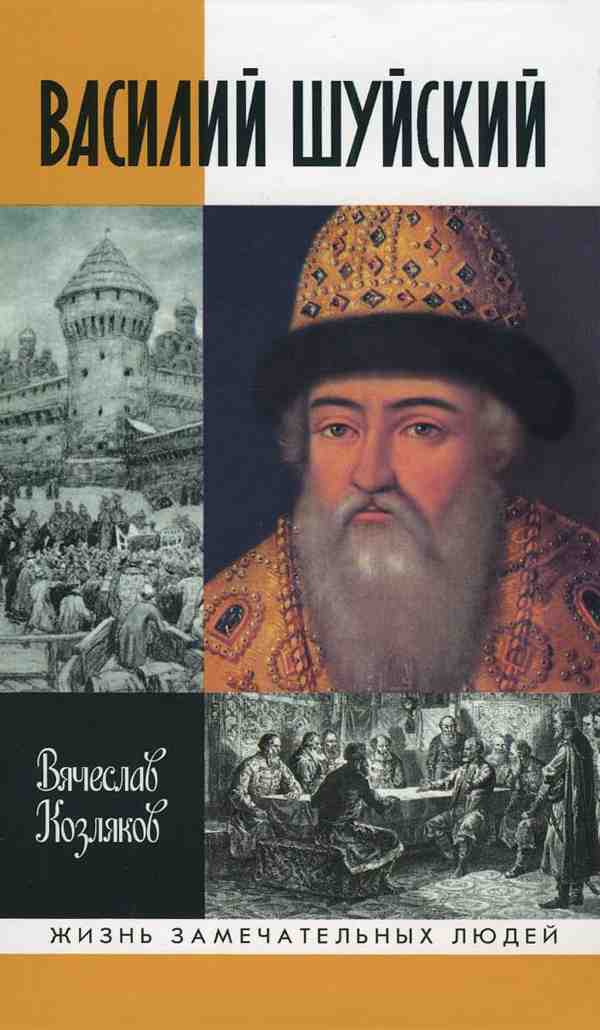

Словесные характеристики царя Василия Ивановича, которые остались в летописях и повестях, благоразумно вспоминать хотя бы не сразу, чтобы еще больше не утвердиться в неприятии Шуйского. По крайней мере, стоит хоть что-то рассказать про того человека, которого рисует автор «публицистической» повести о Смуте князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский: «Царь Василей возрастом мал, образом же нелепым, очи подслепы имея, книжному поучению доволен и в рассужении ума зело смыслен; скуп вельми и неподатлив; ко единым же к тем тщание имея, которое во уши ему ложное на люди шептаху, он же сих веселым лицем восприимаше и в сладость их послушати желаше; и к волхвованию прилежаше, а о воех своих не радяше»[2]. К сожалению, настоящего художественного портрета, а не пристрастного мемуарного отрывка о невысоком, подслеповатом старике, доверяющем одним волхвам и «ушникам», не сохранилось. Есть «парсуна» царя Василия Шуйского в «Титулярнике» — книге, созданной в 1672 году, шестьдесят лет спустя после его смерти[3]. В собрании Государственного исторического музея сохранился и другой портрет, на котором царь Василий выглядит как дородный русский боярин из костюмированной драмы эпохи театрального реализма[4]. Музейный портрет никак не соотносится с характеристикой князя Ивана Михайловича Катырева-Ростовского, скорее наоборот — противоречит ей. Еще один графический портрет царя Василия Шуйского опубликован в Кракове в 1611 году в «Хронике Европейской Сарматии» Александра Гваньини, но он вообще является карикатурой, а не достоверным прижизненным изображением[5]. Словом, увидеть, как выглядел герой настоящей книги, практически невозможно.

С таким же ускользающим обликом князя Василия Шуйского встречаются историки и при изучении письменных текстов. Надо сначала разобраться в своеобразии средневековых русских летописей, сказаний, актов, разрядных книг, боярских списков и не пропустить что-либо важное. Но сделать это, особенно когда речь идет о биографии человека Московской Руси, можно, лишь идя от источника, «расспрашивая его», по выражению В. О. Ключевского, а не подверстывая источник под модные течения исторической антропологии и любых других исследовательских «практик», стремящихся превратиться в самодостаточные интеллектуальные упражнения. Жизнь князя Василия Шуйского проходила в пространстве боярских хором, разрядных шатров, воеводских дворов, кремлевских приказов, дворцов и церквей. Историк обязан составить свой путеводитель по той далекой эпохе и расшифровать ее язык, символику и этикет.

Например, одна короткая запись в разрядах или, наоборот, отсутствие такой записи очень много значили для любого служилого человека, в том числе князя Василия Шуйского. Почти вся ранняя коллективная биография князей Шуйских в книге построена на сведениях разрядных книг. Но что именно могут дать записи разрядов, в которых фиксировались воеводские и административные назначения? Для того, кто впервые встречается с текстом разрядных книг, они скорее всего покажутся малопонятным нагромождением незнакомых имен, в котором совершенно невозможно ориентироваться. Надо еще учесть, что существует несколько редакций разрядных книг, составлявшихся частными лицами, заинтересованными иногда в том, чтобы «подправить» историю задним числом в интересах своего рода[6]. Разрядные книги заполняли дела о местнических спорах бояр. Сам князь Василий Шуйский неоднократно отстаивал честь своих предков, скрупулезно выясняя, кому можно («вместно»), а кому нельзя («невместно») служить в одном с ним чине или выше его. С точки зрения человека, не знакомого с обычаями Московского царства, такие местнические дела легко принять за обычное во все времена соревнование личной спеси. Однако это будет глубочайшим заблуждением и непониманием того времени, в котором жил герой настоящей книги.

Лучшим литературным путеводителем по эпохе Смуты остается историческая драма Александра Сергеевича Пушкина «Борис Годунов» (1825). Как известно, Василий Шуйский тоже попал на ее страницы, более того, его образ является одним из ключевых. С разговора двух бояр, Воротынского и Шуйского, в Кремлевских палатах 20 февраля 1598 года начинается само действие «Бориса Годунова». Пушкин хорошо передает неприятие «природными князьями» узурпатора трона Бориса Годунова — «вчерашнего раба, татарина, зятя Малюты» (слова из монолога Шуйского). А сама тема принадлежности к «старой аристокрации» и «уединенного почитания славы предков» очень занимала Пушкина, судя по одному из набросков к предисловию «Бориса Годунова».

Если внимательно вчитаться в текст пушкинской драмы, то можно заметить, что Василий Шуйский более симпатичен автору, чем Годунов. Из уст царя Бориса звучит: «Противен мне род Пушкиных мятежный»; Шуйский же, наоборот, произносит: «Прав ты, Пушкин». Поэт писал о своих предках, выводя их на сцену в «Борисе Годунове», как он сам признавался, «

Историческая наука, хотя и была связана — в отличие от литературы — рамками научного повествования, тоже вынесла нравственный приговор Василию Шуйскому. Даже писать о нем на фоне царя Ивана Грозного или Бориса Годунова для историков всегда было почти неинтересно. Эта инерция восприятия

Василий Шуйский — один из отрицательных героев русской историографии XIX века. Классики русской исторической науки Сергей Михайлович Соловьев и Василий Осипович Ключевский писали о нем немало, но всегда без сочувствия. Как иначе можно было воспринимать Шуйского после приговора, вынесенного в специальном биографическом очерке другого известного историка Николая Ивановича Костомарова: «Трудно найти лицо, в котором бы до такой степени олицетворялись свойства старого русского быта, пропитанного азиатским застоем… когда он стал царем, природная неспособность сделала его самым жалким лицом, когда-либо сидевшим на московском престоле»[8]. Добавил черных красок в облик «царя-заговорщика» В. О. Ключевский в «Курсе русской истории», повлиявшем не на одно поколение студентов Московского университета и читателей, интересовавшихся периодом Смуты. По его мнению, Василий Шуйский был «человек неглупый, но более хитрый, чем умный, донельзя изолгавшийся и изынтриганившийся»[9].

Правление Василия Шуйского считал «поворотным» периодом Смуты, связанным с «разрушением государственного порядка», Сергей Федорович Платонов. Автор «Очерков по истории Смуты в Московском государстве XVI–XVII вв.» — лучшего исследования той эпохи — писал о Шуйском как о «вожаке олигархов». С его избранием в цари, по мнению историка, восторжествовала «реакционная партия», а «несочувствие общества и ряд восстаний ниспровергли олигархическое правительство княжат»[10].

В начале XX века появилось обширное исследование Дмитрия Владимировича Цветаева, которое заставило читателя задуматься о более сложной и трагичной судьбе царя Василия Шуйского после сведения с трона. Для своей работы Д. В. Цветаев привлек большое число новых, в том числе польских источников, скрупулезным образом рассказав о пути царя Василия из Москвы под Смоленск и далее на Варшавский сейм и к месту своего заточения в Гостынском замке[11]. Тогда же были изданы обширные сборники дипломатической документации и «Акты времени правления царя Василия Шуйского»[12]. Но пришли другие времена, когда события вокруг царского трона в 1917 и 1610 годах стало просто опасно сравнивать.

Советская историография с господствующей парадигмой «классовой борьбы» и «крестьянских войн» при «феодализме» естественно была сосредоточена на разоблачении «царизма». Все усилия в изучении периода правления Василия Шуйского сосредоточились на «крестьянских выступлениях» под предводительством Ивана Исаевича Болотникова, в которых стали видеть высшую точку

«Отличился» царь Василий Иванович и в закрепощении крестьян — еще одной теме, находившейся в фокусе зрения советской историографии. Этот процесс был детально исследован в 1960–1970-е годы в монографиях и публикациях Вадима Ивановича Корецкого, нашедшего немало новых материалов о той эпохе. Была ли это новая летопись, или переписка тушинцев между собой, или какая-либо грамота, выданная от имени царя Василия Шуйского, все обязательно подверстывалось к теме «источников по истории восстания Болотникова». И так продолжалось до конца 1980-х годов. Только новейшие труды по истории Смутного времени Александра Лазаревича Станиславского и Руслана Григорьевича Скрынникова в полной мере показали неприменимость понятия «крестьянская война» к восстанию под руководством Ивана Болотникова[14]. Сложнее стали подходы историков к проблеме крестьянского закрепощения, которую невозможно понять без учета того, как менялись сами «феодалы».

Возможно, еще и поэтому таким одиноким оказался прорыв Глеба Владимировича Абрамовича к теме своей книги «Князья Шуйские и русский престол», вышедшей в свет лишь в начале 1991 года в издательстве Ленинградского университета[15]. Это была заветная работа почти отлученного когда-то от академического мира историка, создавшего ранее известный специалистам труд по проблемам поместного землевладения. Интерес к фигуре царя Василия Шуйского был для Г. В. Абрамовича почти что «краеведческим», учитывая корни историка, связанные с ивановской Шуей. Работа писалась «на пенсии», для души, поэтому она получилась скорее научно-популярной, чем исследовательской. Ее отличал объективный тон и рассмотрение истории нескольких поколений рода суздальских князей Шуйских (с приложением генеалогических таблиц). В книге Г. В. Абрамовича содержался хороший обзор основных событий царствования Василия Шуйского и действий рати «народного героя» князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского.

На фоне появившихся в новейшей историографии исследований и публикаций, посвященных эпохе Лжедмитрия II[16], «польско-литовской интервенции в Россию»[17] и истории того же «восстания Болотникова»[18], стало как-то особенно очевидно, что у царя Василия Шуйского по-прежнему нет своей биографии. Несколько лет назад эту лакуну отчасти заполнил Р. Г. Скрынников. Впрочем, книга, названная «Василий Шуйский», не совсем точно вписывается в биографический канон, так как освещает в основном историю событий, которые были фоном жизни Василия Ивановича. К тому же она издана в массовой читательской серии, поэтому содержит упрощенный текст без всякого справочного аппарата[19].

Итак, восприятие Василия Шуйского связано с большой литературной и историографической традицией, берущей начало еще в XVII веке и окончательно оформившейся в пушкинскую эпоху. Практически все классики русской исторической науки вынесли ему свой приговор. Время правления царя Василия Шуйского попало еще и в советские «колодки» описания исторического прошлого. Сегодня в науке больше не существует прежних предубеждений относительно обстоятельств Смутного времени. Однако биографии его героев по-прежнему «замутнены», ускользают от современного понимания, обремененного актуальным политическим контекстом. Значимым же остается лишь то, что всегда интересовало людей: добро и зло, любовь и ненависть, верность и предательство. Такие прямые оппозиции могут даже оттолкнуть читателя, защищенного иронией и скепсисом. Но дело не столько в поучительности или занимательности биографии Василия Шуйского, сколько в так и не узнанной нами жизненной драме человека и правителя далекого века.

Князья Шуйские — «бедные родственники» Рюрикова дома. Нет, с точки зрения личного богатства у них было все в порядке — они неизменно входили в аристократическую элиту, благосостояние которой было обеспечено поколениями знаменитых воевод и администраторов. Однако их права наследственных владетелей Владимирского княжеского дома давно уже стали историческими воспоминаниями, а сами они превратились в слуг московских князей. Между тем счет прав у Рюриковичей, как и у других княжеских и боярских родов, велся по старшинству предков. Но и московские великие князья Калитовичи, и суздальские князья Шуйские возводили свой род к самому Александру Невскому. Правда, споры о происхождения князей Шуйских велись еще и при жизни царя Василия Ивановича. Впоследствии в XIX веке в трактовке генеалогии суздальских князей разошлись такие историки, как H. М. Карамзин и С. М. Соловьев. Первый доверял родословцам, в которых писали о начале «рода суздальских князей и новгородцких»: «Князь Ондрей Ярославич сын Ярославу был, брат меньшой великому князю Олександру Ярославичю Невскому. А князь Ондрей Ярославич был на великом княженье на Володимерском. А у князя Ондрея дети: князь Юрьи, бездетен, Васильи. А княж Васильевы дети Олександр бездетен, да Костянтин. А у князя Костянтина 4 сыны: Ондрей бездетен, да князь Дмитрей был на великом княжении на Навгородцком, а женился у него князь великий Дмитрей Иванович Донской; третий Борис, четвертый Дмитрий Одноок»[20]. С. М. Соловьев, напротив, воспринял версию, шедшую от самого царя Василия Шуйского, включившего указание на своего «прародителя» Александра Невского в грамоту о царском избрании: «Учинились мы на отчине прародителей наших царем и великим князем на Российском государстве, которое и даровал Бог прародителю нашему Рюрику, и потом в продолжение многих лет, до прародителя нашего великого князя Александра Ярославича Невского, на Российском государстве были прародители мои, а потом на Суздальский удел отделились, не отнятием, не по неволе, но как обыкновенно большие братья на большие места садились»[21]. Согласно этому счету происхождение суздальских князей велось непосредственно от сына Александра Невского — городецкого князя Андрея Александровича, тоже занимавшего владимирский великокняжеский стол[22]. Более того, Андрей Александрович был старшим братом московского великого князя Даниила Александровича, а значит, с точки зрения царя из рода князей Шуйских, права суздальских князей на общее наследство Рюрикова дома были даже основательнее, чем у династии московских великих князей.

У царя Василия Шуйского были и другие генеалогические основания претендовать на занятие русского престола. Его предок, великий князь Дмитрий Константинович, сидел на Владимирском княжении еще в 1360–1362 годах. Сын князя Дмитрия Константиновича, Василий Кирдяпа, в 1364 году привез из Орды новый ярлык на Владимирское великое княжение для своего отца, но тот отказался. К этому времени великий князь Дмитрий Константинович выбрал не войну, а мир с московскими князьями. В 1366 году его дочь Евдокия Дмитриевна стала женой московского великого князя Дмитрия Ивановича[23]. Про брак суздальской княжны с Дмитрием Донским сообщают многие родословцы. В итоге князь Дмитрий Константинович оказался великим князем Нижегородского княжества. Власть суздальских князей распространялась на столы в Суздале, Нижнем Новгороде и Городце, пока в 1392 году ярлык на Нижегородско-Суздальское княжество не был выкуплен в Орде сыном Дмитрия Донского — великим князем Василием I.

Родоначальником ветви князей Шуйских, к которой принадлежал будущий царь Василий Иванович, стал князь Василий Дмитриевич Кирдяпа. Происхождение княжеской фамилии часто связано с названием родовых владений. Однако не стоит торопиться записывать город Шую, находившуюся в Суздальской земле, в число тех земель, которыми изначально владели князья Шуйские (откуда и могла пойти их фамилия). Вопрос о том, входила ли Шуя в число особых столов Суздальского княжения, не ясен. Как писал историк Ю. В. Готье о Шуйском уезде, «нельзя с достаточной достоверностью решить, имел ли этот уезд какое-нибудь отношение к Шуйским князьям, которые владели вотчинами и в других частях бывшего Суздальского княжения»[24]. И действительно, старинное название Шуи — Борисоглебская слобода. Местная легенда приписывает «переименование» города митрополиту Алексию, проезжавшему в Орду[25]. «Шуя» — левая сторона, а понятие левого, противопоставлявшееся более почетной правой стороне — «десной», имело еще дополнительный смысл злого и неправого. Даже в конце XVII века, когда создавалась «Бархатная» родословная книга, в главе, посвященной суздальским князьям, отдельная статья о князьях Шуйских называлась «Род Кирдяпиных»[26].

Князья Шуйские еще более упрочили свое родство с великими московскими князьями в начале XV века. Князь Александр Иванович Брюхатый, внук Василия Кирдяпы, в 1414 году отъехал к великому князю Василию Дмитриевичу в Москву. Спустя некоторое время он «взял мир с великим князем», который выдал за него дочь Василису. Так в 1418 году на суздальском престоле появился великий князь Александр Иванович Шуйский. Однако вскоре после женитьбы он умер. Самостоятельная история Нижегородско-Суздальского великого княжения окончательно прекратилась, и там стали править великокняжеские наместники. А. Е. Пресняков писал об этом в книге «Образование Великорусского государства», опубликованной в 1918 году: «В среде суздальского княжья еще долго жили традиции былой независимости, былого политического значения и владения. Сыну великого князя Василия Дмитриевича придется считаться с новыми вспышками суздальских притязаний, которыми сильно осложнена домашняя московская смута, да и позднее суздальские княжата — наиболее яркие представители „удельных“ княжеских традиций. Но суздальские притязания потеряли реальную почву самостоятельной исторической жизни и деятельности восточной украйны Великороссии и остались только пережитком в настроениях и местном влиянии княжат-вотчинников»[27].

Однако еще за сто лет до рождения будущего царя Василия Ивановича из рода князей Шуйских, около 1445 года, существовал, хотя и недолгое время, проект возрождения Нижегородско-Суздальского княжества. Представители этого рода князья Василий Юрьевич и Федор Юрьевич (последний и есть прямой предок царя Василия Шуйского) договаривались с московским великим князем Дмитрием Юрьевичем (Шемякой)[28]. Проект с восстановлением права распоряжения суздальских князей в родовых землях выглядит фантастичным. После падения независимости Нижегородско-Суздальского великого княжения в 1392 году[29] прошло уже более полувека. Но тогда, напомню, в русских землях распоряжались ордынские цари, поэтому ничто не могло помешать им устроить междоусобную борьбу в доме потомков князя Ивана Даниловича Калиты и столкнуть их с другими Рюриковичами. Скорее наоборот, в Орде всегда пытались применить излюбленный на востоке (и не только там) прием — «разделяй и властвуй». Когда-то московские князья с помощью Орды справились со своими соперниками в Твери. Вполне возможно, что суздальские князья хорошо усвоили тот урок и попытались использовать тот же прием в своих целях, а восстановление Суздальского княжения около 1445 года было связано именно с ордынским походом в Русскую землю.

Пересмотр территориальных приобретений московского великого князя, других князей и бояр в бывшем Суздальско-Нижегородском княжестве все же не случился. Недолгим было и пребывание Дмитрия Шемяки на московском столе. Но память об особом статусе суздальских князей, имевших права на самостоятельное княжение, продолжала держаться. И дело не только в докончании князей Шуйских с князем Дмитрием Шемякой, оформившем независимый статус Суздальского княжения в середине XV века (трактовка этого документа продолжает вызывать научные споры). Существовал еще более легитимный договор (докончание) 1449 года великого князя Василия II с городецким князем Иваном Васильевичем (родоначальником князей Горбатых), первым добровольно перешедшим на службу в Москву. Он представлял младшую ветвь рода суздальских князей, идущую от брата Василия Кирдяпы — князя Семена Дмитриевича. В этом документе речь уже не шла ни о каком суверенитете, московский князь Василий Темный был «господарем» для городецкого князя Ивана Васильевича, а также его братьев Александра Глазатого и Василия Гребенки, если бы они тоже захотели приобрести права служебного князя[30]. Такие ранние договорные отношения с московским великим князем проложили князьям Горбатым дорогу в элиту Русского государства. На какое-то время они даже опережали своих старших сородичей.

У князей Шуйских еще во второй половине XV века оставался выбор — кому служить? Они предпочитали становиться служилыми князьями и наместниками в Пскове и Новгороде, представляя там интересы московского «господаря». Например, князь Василий Юрьевич Шуйский (тот самый, который едва не стал независимым суздальским князем) помог новгородцам в 1444 году отстоять крепость Ям, осажденную войсками Ливонского ордена. Видимо, он был в этот момент новгородским служилым князем. Василия Васильевича Гребенку-Шуйского (младшего брата Ивана Васильевича Горбатого) псковичи «приаша честно» на княжение в 1448 году, вопреки воле великого князя. При нем строилась одна из стен «на Крому», то есть в Псковском кремле. Он пробыл здесь семь с половиной лет, оставив по себе яркую память. Псковичи упрашивали его остаться у них княжить и дальше, но Василий Васильевич этого челобитья «не приа» и вынужден был под натиском московского великого князя перейти на службу в Новгород.

Целая полоса в жизни Пскова связана с именем младшего брата князя Василия Юрьевича — князя Федора Юрьевича Шуйского (еще одного несостоявшегося самостоятельного суздальского князя). В 1463 году он привел московское войско, с помощью которого защитил Псков от «немцев» и заключил перемирие между Псковом и Ливонским орденом. В псковских летописях сохранилась торжественная речь князя Федора Юрьевича Шуйского, обращенная к псковичам: «Мужи псковичи, отчина князя великаго, доброволнии люди, Бог жаловал, святая живоначалная Троица, князя великаго здравием с немцы оуправы взяли, а по своей воли, а нынеча на вашей чьти вам кланяюся». Псковичи не забыли эту помощь, и князь Федор Юрьевич Шуйский стал московским наместником в Пскове (там же стал служить его сын Василий). Князю Федору Шуйскому удалось сделать много больше, чем другим наместникам, для упрочения политических позиций московских князей в Псковской земле. На время его правления пришлась известная реформа управления, согласно которой в апреле 1467 года князь-наместник распространил московский контроль на 12 псковских пригородов (вместо семи, как было ранее). Однако со временем отношение псковичей к этому наместнику изменилось, что нашло отражение в летописях. Псковичи жаловались, что князь Федор Юрьевич Шуйский «нача на Псков к великомоу князю засилати грамоти, а сам надо Псковом творячи сил но». Кончилось все тем, что наместник сложил на вече свое крестное целование. Посадник и его свита решили проводить князя Федора Юрьевича Шуйского до рубежа, но князь ограбил их, как только покинул пределы Псковской республики, которой он так долго служил.

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что натянутые отношения у псковичей с «княжими людми» существовали почти всегда, независимо от того, какого князя они нанимали себе на службу. Дело доходило до открытых мятежей и кровавых стычек, в которых гибли как люди князя, так и жители Пскова. Великий князь Иван III разрешал псковичам менять неугодных им князей, говоря по этому поводу: «Кои будет вам наместник от меня вам князь надобе, я вам не стою». Договор Ивана III с Псковской республикой предусматривал именование его «царем всеа Русии и всего Пскова», а такое подчинение было дороже амбиций служебных князей. Кроме того, помощь Пскова, исторически враждовавшего с новгородцами, понадобилась тогда, когда Иван III начал свой поход на Новгородскую республику[31].

Князья Шуйские сыграли заметную роль в насильственном захвате Новгорода московскими князьями. Когда поздней осенью 1477 года великий князь Иван III появился со своим войском под стенами Новгорода, город должен был защищать князь Василий Васильевич Гребенка Шуйский (бывший псковский наместник). К этому времени он около двух десятилетий был служилым князем в Новгороде, и именно ему выпала печальная участь «сложить целование» Новгороду 28 декабря 1477 года, что стало прелюдией падения новгородской независимости[32]. Интересно, что под Новгород принять участие в осаде вместе с войском великого князя Ивана III пришел и едва вступивший в права княжеского наместника в Пскове князь Василий Васильевич Бледный (предок Скопиных-Шуйских). Он наместничал в Пскове несколько лет между 1477 и 1480–1481 годами, но оставил о себе дурную славу. «Бяше тогда князь в граде Пскове, токмо не воискыи, грубый, прилежаша многому питию и граблению, а о граде не внимаше ни мала», — писал псковский летописец.

Нелицеприятные оценки псковских патриотов становятся понятны, если вспомнить, что речь идет о самом напряженном периоде взаимоотношений московских великих князей с Новгородом и Псковом. Во всяком случае, великий князь Иван III продолжал доверять управление своим наместникам из рода князей Шуйских. Еще одним таким заметным администратором стал князь Василий Федорович Шуйский. Он начал службу в Пскове еще при своем знаменитом отце князе Федоре Юрьевиче Шуйском. Сразу после падения новгородской независимости в 1480–1481 годах он был наместником в Новгороде. В 1491 году состоялось его возвращение в Псков. Здесь, на службе, князь Василий Федорович Шуйский и умер в 1496 году. В Новгороде же началась карьера его сына Василия Васильевича Немого — боярина и опекуна малолетнего Ивана Грозного[33].

Так представители старшей и младшей ветвей князей Шуйских заложили прочную традицию связей своего княжеского рода с этими городами. Сначала они многократно защищали новгородские и псковские земли в ходе войны с Ливонским орденом, а потом наместничали там долгое время. Существование близких по родству и самостоятельных в своих действиях князей Рюриковичей в Новгороде и Пскове было своеобразным историческим компромиссом. Лишь с освобождением от ордынского ига суздальские князья окончательно становятся служилыми князьями у своих московских родственников. Они уже не имели таких прав суда и управления, которыми обладали ранее. Конечно, их почетные права генеалогического старшинства среди многих других княжеских родов соблюдались и обеспечивали им представительство в Боярской думе великого князя «всея Руси». Сохранялась также известная преемственность с прошлыми порядками, поэтому князья Шуйские еще долго будут связаны своими службами с Новгородом и Псковом[34].

Успехи великого князя Ивана III, ставшего государем «всея Руси», изменили взаимоотношения внутри княжеского дома Рюриковичей. Генеалогические споры о старшинстве ветвей князей Шуйских и московских великих князей уже не возникали, но и отменить их навсегда было невозможно. Почва для взаимного подозрения и недовольства все равно оставалась. «Старина» и предания о братском союзе князей Рюриковичей, конечно, являлись важным основанием службы князей Шуйских московскому великокняжескому дому. Однако червь гордыни подтачивал корни родословного дерева бывших владетелей Суздальского княжества. Случалось и так, что князья Шуйские, как сухие листья этого родословца, отпадали от корня, бежали «в Литву» (как это было около 1536 года с Иваном Дмитриевичем Губкой — племянником боярина Василия Немого). Другие князья Шуйские, не исключая самого будущего царя Василия Ивановича, неоднократно попадали в опалу и обвинялись в «измене».

Живший в начале XVI века прадед царя Василия Шуйского, князь Михаил Васильевич Шуйский, не был так заметен, как другие представители рода. Этому есть свое объяснение. Во-первых, его отец князь Василий Юрьевич умер очень рано, еще в 1446 году. Во-вторых, у него имелся старший брат Василий Васильевич Бледный, который и пользовался преимуществами службы. Если в процитированном выше отзыве псковского летописца об этом князе (особенно в части «прилежания к питию») была хоть часть правды, тогда становится понятным, почему вперед пошли представители другой ветви князей Шуйских, происходившие от князя Федора Юрьевича Шуйского (младшего брата князя Василия Юрьевича). Однако в том-то и состояла суть местничества, что оно не давало быстро захиреть различным ветвям аристократических родов, поддерживая их «коллективное» старшинство при любых обстоятельствах.

Про службы князя Михаила Васильевича Шуйского известно совсем немного. В 1495 году он был в свите Ивана III во время похода на Новгород. Кроме этого, он служил переславским наместником в 1508–1514 годах и у него была не очень-то почетная обязанность «стеречь» в Переславле-Залесском детей князя Андрея Углицкого. Хотя, с другой стороны, это явное свидетельство доверия к нему великого князя Василия III. Не случайно автор первой биографии князей Шуйских Г. В. Абрамович отозвался о прадеде будущего царя Василия Ивановича как о «единственном» из этого княжеского рода, кто «тянулся ко двору». «Характерно, — писал историк, — что любили двор и все потомки Михаила Васильевича»[35].

Дети Михаила Васильевича — Иван

Князь Василий Васильевич Немой Шуйский служил новгородским наместником в 1500–1506, 1510–1514 и 1517 годах, участвовал в походах и дипломатических переговорах с Литвой и Ливонией. Уже в 1512 году он получил чин боярина. О деловых качествах князя Василия Васильевича достаточно говорит назначение его наместником после взятия Смоленска в 1514 году. В сохранившемся приговоре Боярской думы 1520 года с имени князя Василия Васильевича начинался перечень членов Боярской думы. Но, надо думать, свое первенствующее положение он завоевал еще раньше, не случайно в походах его назначали первым воеводой Большого — самого главного — полка. О доверии великого князя Василия Ивановича к своему боярину достаточно говорит упоминавшееся назначение его опекуном малолетнего Ивана IV. Младший брат князя Василия Васильевича, Иван Васильевич Шуйский, получал заметные назначения уже с 1502 года. В 1512 году он был наместником в Рязанской земле (Перевитеске), а в 1514–1518 годах продолжил традицию службы князей Шуйских наместниками Пскова. Как и брат, в 1520–1522 годах он стоял во главе наместничьего управления Смоленска, назначался воеводой, а в 1526 году вел переговоры с Литвой. Но самой важной для великого князя Василия III оказалась поддержка князьями Василием и Иваном Шуйскими решения о его женитьбе на Елене Глинской в январе 1526 года. Жена князя Ивана Васильевича княгиня Авдотья была свахой на этой свадьбе[36].

Князья Иван и Андрей Михайловичи Шуйские в силу своего молодого возраста должны были еще заслужить место в окружении великого князя, но даже в этом случае у них было мало шансов завоевать такое же расположение, какое испытывал к их троюродным братьям великий князь Василий III. И они сделали свой выбор, решив, что им лучше служить брату великого князя Юрию Дмитровскому, у которого они скорее могли сделать боярскую карьеру. Первая попытка перехода князей Андрея и Ивана Шуйских на службу к князю Юрию Ивановичу, возможно, датируется 1528 годом. Однако в самолюбивом стремлении выделиться в роду князей Шуйских они как-то забыли, что в Русском государстве уже ничего не делалось без воли великого князя. Василию III не понравилось настойчивое стремление Шуйских отъехать к его младшему брату. Посланники великого князя отправились к князю Юрию Дмитровскому с требованием выдать князей Шуйских, после чего «князь великий же положи на них опалу свою, велел их, оковавши, разослати по городом»[37]. Из опалы их выручило только поручительство двадцати восьми князей и детей боярских, вынужденных уплатить огромный заклад в две тысячи рублей.

Сразу после смерти великого князя Василия III в декабре 1533 года князь Андрей Михайлович Шуйский снова втянулся в политическую игру вокруг удельного князя Юрия Ивановича Дмитровского. В этот момент родной дядя малолетнего наследника престола Ивана IV становился одним из возможных претендентов на власть. Летописи по-разному рассказывают об этих событиях. Но как бы их ни рассматривать, бесспорно, что князь Андрей Михайлович Шуйский оказался ключевой фигурой заговора в пользу брата великого князя — Юрия Дмитровского. «Летописец начала царства великого князя Ивана Васильевича» излагал мотивы действий князя Андрея Шуйского, стремившегося примкнуть к более сильному, как тогда казалось, правителю: «Князь великий еще молод, а се слова носятся про князя Юрья; и только будет князь Юрьи на государстве, а мы к нему ранее отъедем, и мы у него тем выслужим»[38]. Вдова Василия III Елена Глинская, как известно, сумела удержать власть в своих руках и подавить мятежи. Воскресенская летопись пишет даже о том, что именно князь Андрей Шуйский выдал планы заговорщиков овдовевшей великой княгине. Но если это так, то Елена Глинская весьма странно «отблагодарила» Андрея Михайловича — заключением в тюрьму. Другой брат — Иван Михайлович Шуйский — оказался в 1534 году на отдаленном Двинском наместничестве. Так молодые братья князья Шуйские получили запоминающийся урок и наказание за попытку вмешательства в дела престолонаследия в московском великокняжеском доме. Освободиться из темницы князь Андрей Шуйский смог только после смерти Елены Глинской (едва ли не насильственной, как были уверены окружающие) в 1538 году[39].

Дед царя Василия Ивановича Шуйского вообще-то оставил по себе недобрую память. В 1539 году князь Андрей Михайлович оказывается по традиции рода псковским наместником. Его старший брат князь Иван Михайлович Шуйский в то же время наместничал в Новгороде. Назначение князя Андрея Михайловича в Псков принесло псковичам невиданное горе. Вышедший из темницы князь Шуйский как будто попытался выместить все накопившееся зло на жителях Пскова. Ни до, ни после псковский летописец не писал так определенно о наместнике как о «злодее» — тут было $се: и вымогательство в громадных размерах, и невиданные подношения псковских гостей, и даровой труд мастеровых. Управитель, видимо, уничтожил всякую экономическую свободу, умудрившись в мирное время поднять цену на хлеб. Передача суда в руки самих псковичей (летописи упоминают о начале реформы местного управления) была воспринята как избавление от грабительского наместничьего суда: «А князь Андреи Михаилович Шюискои, а он был злодеи; не судя его писах, но дела его зла на пригородех, на волостех, старыа дела исцы наряжая, правя на людех ово сто рублей, ово двести, ово триста, ово боле, а во Пскове мастеревыя люди все делали на него даром, а болшии люди подаваша к нему з дары; а и хлеб тогда был дорог. И князь великии Иоан Васильевич пожаловал свою отчину Псков, дал грамоту судити и пытати и казнити псковичам разбойников и лихих людей; и бысть Пскову радость, а злыа люди разбегошася, и бысть тишина, но на не много и паки наместницы премогоша, а то было добро вел ми по всей земли»[40]. Кончилось все удалением князя Андрея Михайловича Шуйского из Пскова. Впрочем, печальные лавры псковского злодея он должен разделить со вторым наместником, служившим с ним какое-то время, — князем Василием Ивановичем Репниным-Оболенским[41]. С этого времени, между прочим, и могли сложиться какие-то доверительные отношения между родами князей Шуйских и Репниных-Оболенских, подкрепленные впоследствии родственными связями.

Другие братья, князья Василий Васильевич Немой и Иван Васильевич Шуйские, оказались на вершине власти в Русском государстве в 1530–1540-х годах. Это хорошо известная эпоха борьбы боярских группировок между собой в малолетство Ивана Грозного, и поведение князей-Рюриковичей Шуйских стало едва ли не нарицательным для обозначения кризиса, постигшего страну[42]. Боярская партия князей Шуйских боролась за власть с другой боярской партией — князей Бельских, находившихся в близком родстве с правящей династией (они были «сестричичи» — сыновья двоюродной сестры молодого великого князя Ивана Васильевича). Один из пленных, бежавших из Русского государства, описывал в Литве в августе 1534 года великую рознь бояр между собой, наступившую сразу после смерти великого князя Василия III. Бояре, по его словам, уже несколько раз едва «ножи не порезали» друг друга[43]. Когда великий князь Иван Васильевич, будущий Грозный царь, подрос, то он создал целую мифологию своего продвижения к абсолютной самодержавной власти. И князья Шуйские для него стали нарицательным именем для характеристики ненавистного боярского самовластия. Рассказать о своем трудном детстве, в котором оказались повинны исключительно князья Василий и Иван Шуйские, царь Иван Грозный сумел очень талантливо, представив себя брошенным сиротой во дворце собственного отца: «И тако князь Василей и князь Иван Шуйские самоволством у меня в бережении учинилися и тако воцаришася; а тех всех, которые отцу нашему и матери нашей были главные изменники, ис поимания их выпускали и к себе их примирили. А князь Василей Шуйской на дяди нашего княжь Андрееве дворе учал жити, и на том дворе сонмищем июдейским отца нашего и нашего дьяка ближнего Федора Мишурина изымав и позоровавша убили, и князя Ивана Федоровича Белского и иных многих в разные места заточиша; и на церковь вооружишася, и Данила митрополита сведше с митрополии, и в заточение послаша, и тако свое хотение во всем учиниша и сами убо царствовати начаша. Нас же со единородным братом моим, святопочившим Георгием, питати начаша яко иностранных или яко убожейшую чадь. Мы же пострадали во одеянии и в алчбе. Во всем бо сем воли несть; но вся не по своей воли и не по времени юности. Едино воспомянути: нам бо в юности детская играюще, а князь Иван Васильевич Шуйской, седя на лавке, лохтем опершися о отца нашего постелю, ногу положа на стул, к нам же не прикланяяся не токмо яко родителски, но ниже властителски, рабское же ничтоже обретеся. И такова гордения кто может понести?»[44]

Как не откликнуться на сиротские слезы, пролитые царем в первом послании к беглому князю Андрею Курбскому? Они вызвали сочувствие не у одного поколения историков. Здесь в нескольких предложениях рассказана вся история взросления будущего царя Ивана Грозного, вступившего на престол. И кто же, оказывается, больше всех препятствовал ранним проявлениям царского самовластия? Князья Шуйские! Упреки Ивана Грозного, возможно, были бы оправданы, но их автор превратился со временем в худшего тирана в отечественной истории. Оставшийся сиротой мальчик, великий князь, рос мстительным и злопамятным, чего не учли бояре, занятые своей междоусобной борьбой. Как писал автор биографии Ивана Грозного В. Б. Кобрин, «окружающие не только публично выражали малолетнему великому князю чувство покорности, но даже раболепно льстили ему, потакали любой детской прихоти… Но это были корыстные неискренние восхваления, а потому ребенок-государь часто чувствовал себя забытым и оскорбленным»[45]. Будущий царь видел и запоминал, как во дворец возвращались те, кого отправляла в ссылку его мать, великая княгиня Елена Глинская (напомню, что одним из них был дед царя Василия Шуйского — князь Андрей Михайлович Шуйский). Когда в 1537 году дядя великого князя Андрей Иванович Старицкий безуспешно пытался вмешаться в борьбу за власть и в итоге погиб в Москве, один из опекунов малолетнего князя Ивана Васильевича — старший из братьев Шуйских — едва ли не занял его место. Первый боярин Василий Васильевич Немой Шуйский породнился с семьей великого князя, взяв 6 июня 1538 года в жены Анастасию, дочь Евдокии — сестры великого князя Василия Ивановича и крещеного ордынского царевича Петра[46]. Он также переехал на кремлевский двор заключенного в темницу мятежного удельного князя. Расчет в свадьбе пожилого князя Василия Шуйского с молодой княжной был очевиден: ему хотелось утвердить своих потомков в правах старшинства в роде князей Шуйских, хотя возможно и другое — может быть, он задумывался о правлении во всем Русском государстве?

Трудно предположить, что семилетний ребенок, каким был тогда Иван IV, сумел самостоятельно разобраться во всех хитросплетениях политической борьбы. Скорее всего, у него были советники, рассказавшие мальчику обо всем так, как было выгодно им, а не князьям Шуйским. Кстати, именно на бывшем дворе Андрея Старицкого произошли события, связанные с казнью дьяка Федора Мишурина 21 октября 1538 года и упомянутые Иваном Грозным в процитированном первом послании князю Андрею Курбскому. Эта казнь[47] стояла в ряду других политических расправ — «поимания» князя Ивана Бельского и сведения с престола неугодного князьям Шуйским митрополита Даниила. Несколько дней спустя после расправы с великокняжеским дьяком князь Василий Шуйский умер, и партии суздальских князей надо было придумывать, как удержаться у власти.

События в великокняжеском дворце производили гнетущее впечатление на людей, посвященных в перипетии боярского правления. Бежавший в конце 1538 года за границу архитектор Петр Фрязин говорил в своих расспросных речах в Ливонии: «Как великого князя Василья не стало и великой княгини, а государь нынешний мал остался, а бояре живут по своей воле, а от них великое насилие, а управы в земле никому нет, а промеж бояр великая рознь… в земле Руской великая мятежь и безгосударство»[48]. С. Ф. Платонов в своем биографическом исследовании об Иване Грозном писал: «Действия Шуйских имеют вид дикого произвола, за которым не видать никакой политической программы, никакого определяющего начала. Поэтому все столкновения бояр представляются результатом личной или семейной вражды, а не борьбы партий или политически организованных кружков. Современник по-своему определяет этот неизменный, своекорыстный характер боярских столкновений: „многие промеж их бяше вражды о корыстех и о племянех их; всяк своим печется, а не государьским, ни земским“»[49].

Слабая конструкция регентского совета, которую пытался создать перед смертью великий князь Василий Иванович, действительно стала рассыпаться с самого начала. После смерти великой княгини Елены Глинской власть несколько раз переходила из рук в руки то князей Шуйских, то князей Бельских. Иван Грозный не случайно больше всего запомнил оплошку боярина князя Ивана Васильевича Шуйского, дерзнувшего отдыхать в присутствии малолетнего правителя. Речь шла не столько о том, что князь Иван Васильевич Шуйский облокотился (по неосмотрительности, наверное) на великокняжескую кровать. После смерти брата он находился на вершине власти, пока летом 1540 года по настоянию нового митрополита Иоасафа не был снова освобожден князь Иван Федорович Бельский. Можно было бы снова говорить о восстановлении регентского совета, хотя даже формально этого не случилось. Летописец описывал реакцию князя Ивана Васильевича Шуйского: «И о том вознегодовал князь Иван Васильевич Шуйский на митрополита и на бояр учал гнев дрьжати, и к великому князю не ездити, ни з бояры советовати о государьских делех, ни о земскых, а на князя Ивана Бельского великое враждование имети и зло на него мыслити. И промежь бояр велик мятежь бысть»[50]. Все закончилось переворотом, осуществленным 3 января 1542 года Иваном Шуйским при поддержке своих сторонников в Москве и детей боярских из Владимира, где он находился на службе. И в этот раз снова присутствовали тайный арест, ссылка на Белоозеро, а затем и убийство «без великого князя ведома, боярьскым самовольством» князя Ивана Бельского. Началось единовластное правление князей Шуйских, и князю Ивану Васильевичу понадобились проверенные сторонники, которых он видел прежде всего в своих родственниках. Вперед пошли представители пребывавших в относительной тени старших ветвей рода князей Шуйских — князь Федор Иванович Скопин-Шуйский, а также братья Иван и Андрей Михайловичи Шуйские. При том, что никто из них лично уже не имел отношения к регентскому совету, создававшемуся великим князем Василием III. Для впечатлительного мальчика Ивана IV, подверженного мстительным инстинктам, придворная борьба стала символом боярского «самоволства» и «гордения», истреблять которые он стал очень рано. И начал именно с князей Шуйских.

Жертвой великокняжеского гнева прежде других стал князь Андрей Михайлович Шуйский. Именно по отношению к нему впервые был исполнен смертный приговор, вынесенный 13-летним Иваном Грозным. Трудно спорить с тем, что дед героя настоящей книги — будущего боярина и царя Василия Шуйского — действительно заслуживал наказания. По сообщению «Царственной книги», на такой шаг Ивана Грозного сподвигло стремление защитить от произвола князей Шуйских близкого к нему в тот момент Федора Семеновича Воронцова. Отвратительная сцена расправы с Воронцовым разыгралась прямо в присутствии молодого великого князя и нового митрополита Макария на заседании Боярской думы 9 сентября 1543 года. Между прочим, поставление книжника и высоконравственного новгородского архиепископа Макария во главе Русской церкви было одним из немногих положительных следствий переворота, произведенного князьями Шуйскими в 1542 году. Однако Макарий быстро перестал их устраивать (аналогичная судьба постигла митрополита Иоасафа), как только попытался вмешаться в боярскую рознь. Преследователи Федора Воронцова посмели оскорбить митрополита Макария, вступившегося за неугодного князьям Шуйским боярина, и даже разорвали на нем мантию. Великий князь вынужден был упрашивать (и упросил) князей Шуйских, чтобы те оставили жизнь Федору Воронцову: «И государь по Шуйских приговору велел Федора и сына его Ивана послати их на Кострому». Однако Иван Грозный навсегда запомнил уроки той истории и сделал свои выводы: «И тако ли годно за нас, государей своих, душу полагати, еже к нашему государьству ратию приходити и перед нами сонмищем июдейским имати и с нами холопу з государем ссылатися и государю у холопа выпрашивати?»[51]

Несколько месяцев спустя произошло событие, смысл которого трудно было бы понять, если бы мы не знали о многочисленных казнях, учиненных впоследствии Иваном Грозным. Злые и жестокие игры, которым он предавался в юности, стали предвестием террора, направленного на подданных и длившегося несколько десятилетий. Началом же всему была казнь возвысившегося первого боярина князя Андрея Михайловича Шуйского. Не случайно Иван Грозный постоянно возвращался к тому, чтобы обвинить князей Шуйских во всех возможных грехах в первом послании князю Андрею Курбскому и, возможно, еще в знаменитых приписках к «Царственной книге». В этой летописи тоже говорилось о казни боярина князя Андрея Михайловича Шуйского как наказании за «безчиние и самовольство» и «многие неправды», творимые боярами по отношению к «земле»: «…и великий государь велел поимати первосоветника их князя Андриа Шюйского и велел его предати псарям, и псари взяша и убише его». Летописец подобострастно завершил этот жутковатый рассказ нравоучительной сентенцией: «…и от тех мест начали боляре от государя страх имети». Но и этого оказалось мало анонимному редактору приписок к «Царственной книге» — возможно, самому Ивану Грозному, добавившему слова: «и послушание»[52].

Конечно, будущий царь Василий Шуйский должен был рано узнать о смерти деда. Историю эту передавали из уст в уста не в одной боярской семье. Так, князь Андрей Курбский не преминул напомнить в сочиненной в литовском изгнании «Истории о великом князе московском» о казни князя Андрея Михайловича Шуйского: «Он же сам повелел убити такожде благородное едино княжа именем Андрея Шуйского, с роду княжат суждалских»[53]. Однако князья Шуйские в годы правления Ивана Грозного никуда не исчезли из боярской элиты. Со временем сумел реабилитироваться перед царем брат казненного боярина — князь Иван Михайлович. Его сын князь Петр Иванович Шуйский стал одним из самых успешных воевод и близких приверженцев царя, добывавших ему славу под Казанью и в Ливонии (он погиб на службе в январе 1564 года). Клеймо сына изменника, казненного самим царем, не повредило карьере и князя Ивана Андреевича Шуйского. Более того, в апреле 1566 года отец будущего царя Василия Шуйского стал боярином и позднее даже возглавил Боярскую думу[54]. Время взросления его сыновей Василия, Андрея, Дмитрия, Александра и Ивана совпало с историческим поворотом в царствовании Ивана Грозного — опричниной.

Князь Василий Иванович Шуйский родился в 1552 году (7061-м по эре от Сотворения мира, принятой на Руси). Он принадлежал к тому поколению, которое появилось на свет во время славы, «бури и натиска» начала царствования Грозного. Василий был старшим сыном князя Ивана Андреевича Шуйского и княгини Анны Федоровны Шуйской. (К сожалению, неизвестно, из какого рода она происходила.) Отцу Василия первому пришлось испытать долю царского «холопа», чего добивался царь Иван Грозный, преследуя реальное и мнимое своеволие княжат и бояр. Так уже сын от отца должен был воспринять уроки покорности царской власти. Глядя на карьеру князя Ивана Андреевича Шуйского до определенного времени, нельзя даже представить его принадлежащим к роду, близкому к правящей династии потомков Ивана Калиты и Дмитрия Донского. Более того, рассказывали почти античную историю о том, как он был спасен своим воспитателем («дядькой») от царского гнева после казни собственного отца, князя Андрея Михайловича Шуйского. Князь Иван Андреевич, если верить автору так называемого «Пискаревского летописца», воспитывался как пастух и крестьянин, а не князь-Рюрикович: «А как царь Иван повеле убита князя Андрея Михайловича Шуйского… а… князь Иван Андреевич в те поры был млад вельми. И дядька его взя да збежа с Москвы безвесно, да много лет пребываше с ним в нищете, укрывайся в Белоозерской стране, животину с ним пасяше и всякую страду страдаше. И не в кое время поеде царь Иван молитися к Троице в Сергиев манастырь. И тот дядька прииде в манастырь и почал бита челом царю государю о князе своем. И царь его пожаловал: на очи пустил и вотчину ему отца его и животы велел отдати; а дядьку пожаловал вельми за то»[55].

Служебное старшинство еще долго принадлежало не сыновьям и внукам казненного боярина, а другим представителям рода князей Шуйских. В числе доверенных людей молодого царя Ивана Грозного был боярин князь Иван Васильевич Шуйский и его сын, тоже боярин, князь Петр Иванович Шуйский, участвовавший во взятии Казани и ставший одним из первых воевод покоренного края. Высокое положение при царском дворе занимал также князь Федор Иванович Скопин-Шуйский. Когда в 1550 году царь Иван Грозный выбрал тысячу «лутчих слуг» и испоместил их под Москвою, князь Иван Андреевич Шуйский (отец нашего героя) был записан всего лишь в третью статью детей боярских, получивших по 100 четвертей (в первых двух статьях получали соответственно 200 и 150 четвертей). Рядом с его именем в третьей статье среди князей суздальских был записан и представитель самой «слабой», по определению С. Б. Веселовского, ветви суздальских князей — князь Петр Иванович Барбошин, чье прозвище происходило от слова «барбоша» — «бестолковый болтун»[56].

Имена князей Шуйских продолжают встречаться в источниках во время крутых исторических поворотов, впрочем иногда снова в раду тех, кто сопротивлялся воле царя, как это случилось во время знаменитого происшествия при царском дворе в 1553 году. Тогда царь Иван Грозный во время тяжелой болезни пытался заставить бояр присягнуть своему малолетнему сыну царевичу Дмитрию[57]. Параллель между событиями двадцатилетней давности, когда умирал великий князь Василий III, была очевидной. Как и тогда, возникли разговоры о передаче власти кому-то из удельных князей, на этот раз двоюродному брату царя великому князю Владимиру Андреевичу Старицкому. Первыми присягнули царевичу Дмитрию те, кто входил в самый ближний круг советников находившегося в тяжелой болезни царя Ивана Васильевича. Возвысившиеся после брака царя Ивана с Анастасией Романовной родственники царицы бояре Захарьины должны были в новейшем политическом раскладе (в случае царской смерти) получить первенство в регентском совете. Поэтому когда к присяге стали приводить членов Боярской думы, то один из ее первых бояр, князь Иван Михайлович Шуйский, не участвовавший в деятельности так называемой «Избранной рады», отказался присягать. В приписке к «Царственной книге», которую исследователи по-разному датируют временем рубежа 1560–1570-х годов, так говорилось об этом: «И боярин князь Иван Михайлович Шуйский учал противу государевых речей говорити, что им не перед государем целовати не мочно; перед кем им целовати, коли государя тут нет»[58]. Очень дипломатичные, надо сказать, слова, выдающие если не хитрость, то некие интересы суздальских Рюриковичей, конечно уже не связанные с претензией на власть. Неизвестно, в какой мере автор приписок следует точной канве событий при передаче истории «мятежа» в начале марта 1553 года. Слова, сказанные князем Иваном Михайловичем, если они действительно прозвучали, надо воспринимать не как прямое сопротивление воле царя Ивана Грозного. Старший брат казненного князя Андрея Михайловича Шуйского должен был сделать вывод об опасности таких речей. Как известно, царь расправился впоследствии с князем Владимиром Андреевичем Старицким и многими его сторонниками, но ни князь Иван Михайлович Шуйский, ни другие князья Шуйские не пострадали. Можно согласиться с оригинальным объяснением этого известия польским исследователем Иеронимом Гралей, предложившим «трактовать слова Шуйского дословно — как проявление ущемленной гордости Рюриковича и представителя думы», то есть как местническую претензию в борьбе за влияние на царя с князьями Мстиславскими и Воротынскими[59].

Со времени начала самостоятельного правления Ивана Грозного такая «охранительная» линия поведения князей Шуйских стала едва ли не главной в столкновении их интересов с другими князьями Рюриковичами и Гедиминовичами, а также с успешными при царском дворе родами Захарьиных-Юрьевых-Романовых (а впоследствии еще и Годуновых). Так, например, отец князя Василия Ивановича, князь Иван Андреевич Шуйский, в июле 1557 года подвергся царской опале в местническом споре со своим заклятым родственником и ближайшим врагом князем Иваном Дмитриевичем Бельским (мужем дочери князя Василия Васильевича Шуйского): «И государь писал ко князю Ивану Белскому, что он на князя Ивана Шуйского в том опалу свою положил для того, что он к нему не поехал и речи не говорил»[60]. На следующий год после этой опалы князь Иван Андреевич Шуйский служил в Дедилове одним из воевод Украинного разряда. Его же местническому оппоненту князю Ивану Дмитриевичу Бельскому поручалось командование Большим полком. Судя по всему, князь Иван Андреевич был молод и горяч, так как еще в 1559 году он служил рындою, то есть в чине, с которого обычно начиналась служба членов самых аристократичных семейств. Хотя он и был упомянут первым «рындою з болшим саадаком» в царском полку, другой князь Шуйский — Петр Иванович — возглавлял бояр, отправившихся в поход «с царем» из Москвы «по крымским вестем».

Начавшаяся Ливонская война позволила князю Ивану Андреевичу «реабилитироваться» и продвинуться выше по «лествице» чинов. Он назначался первым головою в Большом полку воеводы князя Ивана Федоровича Мстиславского, ходившего в январе 1560 года «в немецкую землю к городу Алысту и к иным порубежным городом». В 1563 году — году великого «полоцкого взятья» — князь Иван Андреевич Шуйский находился в «царевом и великого князя полку» и был на виду у Ивана Грозного. Он был первым царским «спалником», его имя открывало перечень «князей и детей боярских, которым спати в стану». Более того, князя Ивана Шуйского назначали головой становых сторожей и «прибирали в ясоулы», то есть поручали ему руководить охраной государева полка и обозов («кошей»)[61]. После завоевания Полоцка его старший родственник и один из воевод Большого полка боярин князь Петр Иванович Шуйский был назначен туда воеводой. На обратном пути из Полоцка царь остановился в Луках Великих, там же на воеводстве был оставлен князь Иван Андреевич Шуйский. Хотя в разряде Полоцкого похода нет сведений о личном распоряжении царя, очевидно, что воеводское назначение в такой ключевой пункт, лежавший на дороге из Полоцка в Москву, было заметной ступенью для князя Ивана Андреевича. Он оставался великолуцким воеводой до 13 марта 1565 года[62], пережив там смерть воеводы князя Петра Ивановича Шуйского, погибшего в неудачном походе от Полоцка к Орше в 1564 году. В Луках Великих князь Иван Андреевич должен был узнать и о небывалых изменениях в Московском государстве, связанных с учреждением опричнины.

Еще в очень ранних летах князь Василий Иванович Шуйский мог слушать рассказы старших о временах Казанских и покорения Астрахани, далеких походах Ливонской войны. Но учреждение опричнины — это уже событие, оставшееся в его собственной памяти. Начинавший многое понимать княжич должен был вместе со взрослыми пережить метаморфозы царя Ивана Грозного. Как можно судить из летописного рассказа о создании опричнины, пресловутый царский гнев в теплом декабре 1564 года обрушился на всех без исключения — и на великих, и на малых, и на сильных, и на убогих. Уезжавший из Москвы в Троицу необычный царский поезд задержали вскрывшиеся в неурочное время реки. Все такие природные предзнаменования прочитывались и запоминались надолго, но необычным поздний троицкий поход был еще и потому, что царь Иван Грозный как будто навсегда покидал Москву, взяв казну и окружив себя только самыми приближенными боярами и отрядом охраны из избранных дворян и детей боярских. 3 января 1565 года в Москве узнали про опалу, наложенную Иваном Грозным на все государство, «опричь» тех, кого он сам выбрал служить ему. Так началась опричнина, которую многие историки, особенно после работ С. Ф. Платонова, считали и считают направленной прежде всего против боярства и аристократических княжеских родов.

История князей Шуйских во время «опричнины» является как раз исключением из этого придуманного правила. Давно уже С. Б. Веселовский написал, что «в историографии пользуется незаслуженным успехом мнение, будто бы целью учреждения опричнины, и едва ли не главной, было уничтожение старого землевладения бывших удельных княжат». Сам историк показал, что история рода князей Шуйских в опричнину опровергает этот тезис (несмотря на то, что сведений об их родовых землях не сохранилось). С. Б. Веселовскому представлялось «несомненным, что отношения царя Ивана к суздальским князьям были вполне личными и что Суздаль и Шуя были взяты в опричнину вовсе не для того, чтобы искоренить родовые гнезда суздальских княжат, а по другим причинам, которые нам неизвестны»[63]. Однако разночтения продолжаются. Так, например, Р. Г. Скрынников видел направление «главных ударов» опричнины именно «против суздальской знати: князей Суздальских-Шуйских и их родичей». В. Б. Кобрин, подробно разобрав аргументы, приводимые Р. Г. Скрынниковым в обоснование этого тезиса, показал, что это «не совсем так»[64]. Если принять взгляд на борьбу с суздальскими князьями как на цель опричнины, то очень трудно объяснить пожалование князя Ивана Андреевича Шуйского в боярский чин в 1566 году. За все годы опричнины отец князя Василия Ивановича Шуйского сделает такую карьеру, что по ее окончании окажется во главе Боярской думы. Остальные князья Шуйские тоже оставались в ближнем кругу царя Ивана Васильевича.

Первое серьезное назначение князя Ивана Андреевича Шуйского было сделано в «береговой разряд» 1565 года, когда ему поручили возглавить сторожевой полк в Серпухове. Помимо всего прочего это означало, что он должен был все-таки подчиниться царской воле и смириться с тем, что его имя будет записано в разрядных книгах «ниже» князя Ивана Дмитриевича Бельского, возглавлявшего в том же разряде Большой полк в Коломне. Однако уже во время осеннего царского похода, «как царь крымской приходил к Волхову», князь Иван Андреевич был назначен воеводою полка левой руки. Впрочем, это не помешало ему затеять новые местнические споры с боярином князем Петром Михайловичем Щенятевым[65], назначенным воеводой передового полка, и боярином князем Иваном Ивановичем Пронским, возглавлявшим сторожевой полк[66]. Главный воевода князь Иван Дмитриевич Бельский не упустил возможности пожаловаться на своего прежнего местнического обидчика, отказавшегося проводить полковой смотр: «И ко государю писал боярин князь Иван Дмитреевич Бельской и все бояре и воеводы, что князь Иван Шуйской списков детей боярских не взял, а сказал, что ему в левой руке быти невместно для князя Петра Щенятева»[67]. Участников болховского похода наградили золотыми, но вряд ли среди награжденных был князь Иван Андреевич.

Г. В. Абрамович, назвавший князя Ивана Андреевича Шуйского «ловким царедворцем», заметил, что тому многое сходило с рук. Но, может быть, здесь сказывалось и значение рода князей Шуйских, которое не смогла отменить никакая опричнина. По мере того как уходило старшее поколение бояр и князей Шуйских (его дядя, князь Иван Михайлович, умер в 1559 году), освобождалась дорога в боярский чин для князя Ивана Андреевича. Уже 12 апреля 1566 года он упоминается среди бояр, поручившихся за князя Михаила Ивановича Воротынского[68]. Правда, в чуть более позднем по времени документе — Приговорной грамоте 2 июля 1566 года, решавшей судьбу перемирия с Великим княжеством Литовским и продолжения войны с Ливонией, — имени князя Ивана Андреевича нет среди членов Боярской думы. Он записан первым среди «царева и великого князя дворян первой статьи»[69]. Значительно ниже в этом перечне членов Государева двора, принимавших участие в соборных заседаниях, оказались имена князя Ивана Петровича Шуйского (сына боярина князя Петра Ивановича Шуйского, погибшего в 1564 году) и Василия Федоровича Скопина-Шуйского (его отец, боярин князь Федор Иванович Скопин-Шуйский, умер в 1557 году). В 1567 году князь Иван Андреевич Шуйский был назначен служить воеводой в Дорогобуже. Хотя он опять не назван боярином, но вторым воеводой в Дорогобуже был служивший в боярском чине Иван Васильевич Меньшой Шереметев; значит, это назначение вполне соответствовало статусу князей Шуйских. Одновременно в Ржеву Владимирову был назначен первым воеводой боярин князь Иван Иванович Пронский. Поскольку запись об этом помещена в разрядной книге следом за распределением воевод в Дорогобуже, получается, что хотя бы один местнический спор предшествующего года — с князьями Пронскими — князь Иван Андреевич Шуйский все же выиграл. В 1569 году князь Иван Андреевич служил уже смоленским воеводой, но из-за истории с побегом его слуги в Литву это воеводство в порубежных городах окончилось тем, что князя Шуйского вернули в Москву[70]. Царь Иван Васильевич не стал наказывать своего боярина за такую мелочь. Как оказалось, у него были другие планы.

Звезда князя Ивана Андреевича Шуйского взошла после расправы с князем Владимиром Андреевичем Старицким и его сторонниками (в числе которых был боярин князь Иван Иванович Турунтай-Пронский). Царь Иван Грозный взял боярина князя Ивана Андреевича Шуйского в свой мрачно знаменитый новгородский поход в конце декабря 1569 — начале января 1570 года. По разрядной записи, князь Иван Андреевич возглавил немногочисленную коллегию бояр при царе, куда кроме него вошли еще князья Петр и Семен Даниловичи Пронские и князь Василий Андреевич Сицкий[71]. Не во время ли этого похода князь Иван Андреевич настолько близко познакомился с пресловутым Малютой Скуратовым, что согласился женить своего сына Дмитрия на одной из его дочерей? Там же, кстати, был и другой будущий зять Малюты Скуратова — Борис Годунов, служивший рындою с копьем в полку царевича Ивана Ивановича. Так в страшное время расправы с вольными новгородцами завязались непростые узлы будущих связей родов Шуйских и Годуновых.

Из других служб князя Ивана Андреевича в период опричнины известно его участие в борьбе с крымцами в 1570 году, когда он возглавлял «береговой разряд» в Кашире и был первым воеводой сторожевого полка (здесь уже записан в чине боярина). В майском пожаре 1571 года погиб его давний соперник князь Иван Дмитриевич Бельский. После его смерти и многих опричных казней значение князей Шуйских в царской Думе только увеличивается. Весной 1572 года князь Иван Андреевич Шуйский прямо упоминается в разрядах как боярин «ис опришнины», в то время как другой князь, Иван Петрович Шуйский, вошел в земскую Боярскую думу[72]. Правда, очень скоро опричная Дума прекратила свое существование вместе с самой опричниной. В зиму 1572 года, когда был организован «поход государя царя и великого князя под Пайду, в Ливонскую землю, и взятье пайдинское», рядом с царем были глава земской Думы князь Иван Федорович Мстиславский и, очевидно, бывший первый боярин опричной Думы князь Иван Андреевич Шуйский. Нетрудно предположить, что и это был не предел его карьеры при дворе Ивана Грозного… Однако царский поход 1572/73 года стал последним для воеводы, сложившего голову в боях под Коловерью. Как писал автор «Пискаревского летописца», воеводу князя Ивана Андреевича Шуйского «не сыскаша: безвестно несть»[73], а это значит, что его дети даже не знали, как поминать своего отца — среди убитых или среди живых. Странная, надо сказать, судьба человека, пришедшего ниоткуда (вспомним рассказ о спасении его «дядькою» и белозерском детстве) и ушедшего в никуда…

К моменту гибели отца княжичу Василию Ивановичу Шуйскому было около двадцати лет. У него были младшие братья Андрей, Дмитрий, Александр и Иван. Всем им со временем предстояло войти большим кланом в состав Государева двора. Первые службы братьев князей Василия и Андрея Шуйских начинают фиксироваться в разрядных книгах примерно с 1574 года. На свадьбе Ивана Грозного с Анной Васильчиковой в начале 1575 года состоялся «дебют» молодых князей Василия, Андрея и Дмитрия в придворной службе. Князь Иван Петрович Шуйский тоже был на этой свадьбе и «на место государя звал», также он упомянут среди тех, кто «за столом сидели»[74].

Сыновья князя Ивана Андреевича — Василий и Андрей — начинали службу так же, как и их отец, в рындах (оруженосцах) «с болшим саадаком»{1}. Это были самые привилегированные назначения для молодых людей: остальные рынды — «с копьем», «з другим саадаком», «с рогатиною» — писались после и, следовательно, были ниже по статусу. Братья князья Шуйские служили спальниками и головами у ночных сторожей, в частности, во время серпуховского похода 1574 года и царского похода 1576 года в Калугу против крымского царя Девлет-Гирея. Князь Василий Иванович входил в состав «удельного двора» Ивана Московского (как назвал себя Иван Грозный после провозглашения царем крещеного татарина Симеона Бекбулатовича). Казус с добровольным отказом Ивана Грозного от власти в пользу касимовского царя, происходившего из династии Чингизидов, до сих пор выглядит труднообъяснимым шагом. Грозный, несомненно, играл, вовсе не собираясь навсегда оставаться обычным московским князем. Но у этой игры было серьезное продолжение, связанное с организацией «особого двора». «Иванец Васильев» не зря просил нового «великого князя Симеона Бекбулатовича», чтобы тот «ослободил людишек перебрать». Князья Шуйские, вместе с князьями Трубецкими и Годуновыми, оказались среди тех, кого позвали в ряды новой знати, приближенной к царю Ивану Васильевичу.

Князья Василий и Андрей Шуйские участвовали в «немецком» походе 1577 и ливонском 1579 годов[75]. К этому моменту уже возникла необходимость уточнить местническое положение молодых княжичей. Челобитчик на боярина князя Ивана Петровича Шуйского — боярин князь Василий Юрьевич Булгаков-Голицын — затронул их в деле, начатом 8 ноября 1579 года: «А князь Иван Петрович Шуйской в своем роду ровен третьему сыну князь Иванову Андреевича Шуйского. А князь Петр Щенятев в розрядех государевым жалованьем князя Ивана Андреевича Шуйского был болши. А князь Петр Щенятев отцу ево князю Юрью меншой брат. И государь бы его, князя Василья, пожаловал, велел его челобитья записать; а как служба минетца, и государь бы его пожаловал, велел ему дать суд в отечестве на князя Василья на князь Иванова сына Ондреевича Шуйского»[76]. Так местническое дело отца почти пятнадцатилетней давности должно было стать аргументом в спорах нового поколения князей Шуйских с князьями Голицыными. Князю Василию Ивановичу Шуйскому пришлось отвечать как самому старшему из братьев, и не только. У него было еще и генеалогическое старшинство в своем роду. Несмотря на более раннее пожалование в бояре, князя Ивана Петровича Шуйского считали равным всего лишь князю Дмитрию Ивановичу Шуйскому. В боярской выписке по челобитной князя Михаила Никитича Одоевского на князя Василия Ивановича Шуйского 13 июля 1581 года писали: «А по лествице в родстве своем князь Иван Петрович таков, каков княж Иванов сын Ондреевича Шуйского князь Дмитрей. А князь Михайла Одоевской по счету менши князя Олександра Ивановича Шуйского (четвертого сына князя Ивана Андреевича —

То, что князь Василий Иванович Шуйский был уже у всех на виду, подтверждает его участие в качестве «дружки» на свадьбе царя Ивана Грозного с Марией Нагой осенью 1580 года. Вторым дружкой был любимец царя Богдан Яковлевич Бельский. Молодой княжич Шуйский даже несколько потеснил Бориса Федоровича Годунова. Годунов был царским дружкой на предшествующей свадьбе царя с Анной Васильчиковой, на новом же торжестве он довольствовался ролью «дружки царицы». Поэтому у будущего правителя и родственника царевича Федора могли уже появиться основания для ревности в искании царской милости. Хотя Борис Годунов должен был быть удовлетворен пожалованием его в боярский чин в сентябре 1580 года, в разрядной книге было отмечено, что «были на государеве радости по государеву указу во всех чинех, с месты»[78].

Царский дружка князь Василий Иванович Шуйский был на этой свадьбе не один, а вместе с женой, княжной Еленой Михайловной Репниной-Оболенской. О времени его женитьбы, к сожалению, почти ничего не известно. Обычно жену князя Василия Шуйского считают дочерью известного боярина князя Михаила Петровича Репнина, казненного в 1564 году[79]. Как рассказывал князь Андрей Курбский, причиной казни стал отказ гордого князя надеть потешную маску и быть царским шутом[80]. (В свадебном разряде 1580 года «князь Василья Ивановича Шуйсково княиня Олена», бывшая «свахой у государя», названа дочерью князя Михаила Андреевича Репнина[81]. Но по родословным росписям у князя Андрея Васильевича Репнина известен только один сын Александр, который был примерно одного возраста с князем Василием Шуйским. Очевидно, в свадебный разряд вкралась ошибка[82].) Брачный союз с дочерью казненного боярина выглядит нелогичным, особенно если учесть, что другой брат — князь Дмитрий Иванович — был женат на дочери Малюты Скуратова. Возможно, сказывались какие-то давние связи князей Шуйских и Оболенских, служивших вместе псковскими наместниками, но это не более чем предположение. Неизвестно также, сколько времени был женат князь Василий Иванович Шуйский на княжне Елене Михайловне Репниной-Оболенской и почему их брак прекратился. Во всяком случае, английский посол Джильс Флетчер, побывавший в Русском государстве в 1589 году, отмечал, что все четыре брата князья Шуйские «молодые люди и холостые»[83]. Детей у князя Василия Ивановича не было, и это дало основание исследователям для предположений о разводе. Отсутствие упоминаний о вкладах Василия Шуйского по своей первой жене в Новодевичий и Троице-Сергиев монастыри (где есть вклады по другим княгиням из рода Шуйских) тоже очень показательно.

Год 1581-й прославил князей Шуйских под Псковом. Обороной города от польско-литовского войска во главе с королем Речи Посполитой Стефаном Баторием руководил боярин князь Иван Петрович Шуйский. Именно его умелые ратные действия спасли Псков от отторжения, а Московское государство от сокрушительного поражения в Ливонской войне. Заключенное Ям-Запольское перемирие 5 января 1582 года, хотя и заставило царя Ивана Грозного расстаться с надеждой на овладение ливонскими городами, позволило сохранить как сам Псков, так и возвращенные «Литвою» Великие Луки и Себеж. После такого успеха, подаренного царю Ивану Грозному, князь Иван Петрович Шуйский становится одним из самых близких его советников.

Князь Василий Иванович Шуйский в 1581 году также получил повышение. Он был впервые назначен главным воеводой Большого полка «берегового разряда», а его брат князь Андрей Иванович Шуйский командовал передовым полком. Андрей Иванович сумел хорошо проявить себя на ратном поприще, отстояв Орешек от наступления шведского войска во главе с Якобом Делагарди в сентябре-октябре 1582 года. Третий из братьев, князь Дмитрий Иванович, носил высокий дворцовый чин кравчего, пожалованный ему после «повышения» Бориса Годунова в бояре.

Столкновение царя Ивана Грозного со своим сыном царевичем Иваном Ивановичем 9 ноября 1581 года, приведшее к гибели наследника престола, оказалось поворотным моментом в судьбе не только правящей династии Рюриковичей, но и князей Шуйских. Значимыми становились новые династические расчеты, согласно которым преемником царя Ивана Грозного на престоле должен был стать царевич Федор. Характер царевича Федора, сторонившегося мирских забот еще при жизни брата царевича Ивана, внушал опасения по поводу его способности править. И только сам Иван Грозный, у которого 19 октября 1582 года родился еще один сын, царевич Дмитрий, не давал разгораться борьбе за влияние на будущих наследников.

Вскоре князь Василий Иванович Шуйский должен был испытать, что означала царская опала. Трудно сказать, связано ли это со страстями у трона. В 1582/83 году его по неизвестной причине арестовали и затем отдали на поруки младшим братьям. Р. Г. Скрынников склонен видеть в этом наказание молодому княжичу за «честолюбие, изворотливость и ум»[84], однако источники не дают оснований доя подтверждения или опровержения этой догадки. Одновременно боярин князь Иван Петрович Шуйский снова был отправлен в Псков. Настроение Ивана Грозного, видимо, менялось быстро, поэтому царский гнев был кратковременным, и дело не завершилось более серьезным образом. Напротив, в тот момент царь Иван Грозный усиленно каялся и рассылал по монастырям синодики для поминания людей, казненных по его приказу. В 1583 году князя Василия Ивановича Шуйского вернули из опалы, и он снова был назначен в «береговой разряд», правда, воеводой полка правой руки. Но это не было ущемлением его местнических прав, ибо Большим полком командовал сам боярин князь Федор Иванович Мстиславский, чье первенство никем не оспаривалось[85].

Смерть царя Ивана Грозного, случившаяся 18 марта 1584 года, в одночасье изменила расстановку политических сил. Все задержавшиеся «на старте» честолюбцы, которыми Иван Грозный умело манипулировал, ринулись вперед, оказавшись без многолетнего патрона. Новый царь Федор Иванович казался слишком слабым для тех, кто привык повиноваться одному взгляду тирана. Что случится дальше, никто не знал, очевидно было только, что призрак «боярского своеволия», с которым так долго сражался Иван Грозный, снова возвращался. Именно с этого момента можно отсчитывать время исторического противостояния Бориса Годунова с князьями Шуйскими (и не ими одними), завершившегося грандиозной Смутой в Московском государстве.

Так же как когда-то при малолетнем великом князе Иване Васильевиче, был образован некий регентский совет для ведения дел после смерти самодержца. В него вошел и князь Иван Петрович Шуйский. Об этом согласно свидетельствуют как русские летописцы, так и иностранные наблюдатели. В перечне регентов встречаются еще имена первых бояр князя Ивана Федоровича Мстиславского, Никиты Романовича Юрьева и Бориса Федоровича Годунова. Совет был создан самим царем Иваном Грозным, а цели, которые при этом преследовались, назывались разные: «дабы их, государей наших, воспитали и со всяцем тщанием их царского здравия остерегали» («Повесть, како отомсти», «Иное сказание»); «приказал правити по себе великия Росии царство державы своея и сына своего… Феодора в самодержателстве… умудряти» (Хронограф редакции 1617 года). К сожалению, на русских авторов слишком повлияли последующие события Смутного времени. Из этих источников трудно понять, кто и какую роль играл в регентском совете, что стояло за декларацией о его создании[86]. Англичанин Джером Горсей, рассказывая об этой своеобразной четверобоярщине, кажется, вернее других называет состав «правительства», созданного «по воле старого царя». Во главе его был поставлен Борис Годунов, ставший впоследствии «лордом-правителем», а рядом с ним были князь Иван Мстиславский, князь Иван Шуйский и Никита Романович: «Они начали управлять и распоряжаться всеми делами, потребовали отовсюду описи всех богатств, золота, серебра, драгоценностей, произвели осмотр всех приказов и книг годового дохода; были сменены казначеи, советники и служители во всех судах, так же как и все воеводы, начальники и гарнизоны в местах особо опасных. В крепостях, городах и поселках особо значительных были посажены верные люди от этой семьи; и таким же образом было сменено окружение царицы — его сестры. Этими мерами он (Борис Годунов. —

На фоне такого определенного свидетельства малоубедительным выглядит описание событий, произошедших после смерти Ивана Грозного, сделанное имперским послом Николаем Варкочем. В его известии, записанном пять лет спустя, в 1589 году, говорилось о том, что царь Иван Грозный вообще исключил Бориса Годунова из числа своих душеприказчиков, «ни словом не упомянул» его и «не назначил ему никакой должности». Эта версия увлекла Р. Г. Скрынникова, построившего гипотезу о желании царя Ивана Грозного развести своего сына царевича Федора с Ириной Годуновой. Другой известный историк этой эпохи В. И. Корецкий тоже писал, что «Шуйские широко использовали против Годунова это завещание». Однако стоит все же согласиться с А. А. Зиминым, считавшим версию Николая Варкоча «недостоверной» из-за ее противоречия «традициям составления великокняжеских завещаний на Руси»[88]. К его аргументам можно добавить то, что современники понимали и прочитывали лучше всего, — участие боярина Бориса Годунова в церемонии венчания царя Федора Ивановича на самых почетных местах. Когда князь Федор Иванович Мстиславский держал царскую «шапку», другой князь Василий Федорович Скопин-Шуйский — «скипетр», Борис Годунов находился рядом с этими первыми аристократами Думы и держал «яблоко»[89].