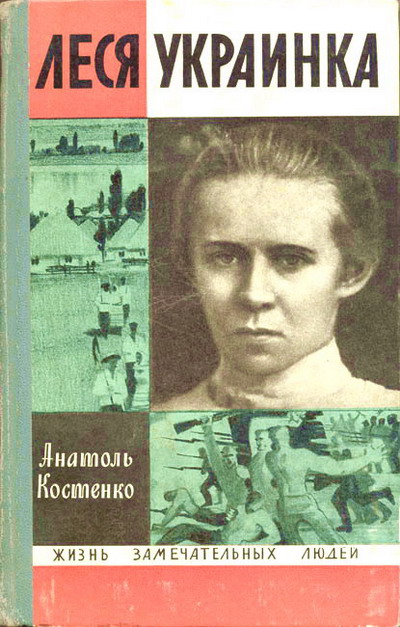

Анатоль Костенко

ЛЕСЯ УКРАИНКА

Род Леси Украинки — и по отцовской и по материнской линии — корнями своими уходит в глубь веков. В его богатой истории смешалось все: герцог из Боснии и «бродяга из Греции», известный польский шляхтич и дочь хорунжего казацкого войска, переяславский старшина и юнкер-декабрист, помещики и общественно-политические деятели. Были среди Лесиных предков верные слуги господствующего строя, были лояльные, но были и бунтари. Чем ближе к Лесе — тем больше бунтарства.

Отцовский род Леси Украинки происходил из Боснии, расположенной у побережья Адриатики; в XIV–XV веках он играл важную роль в истории своего края. Во времена распада королевства Тврдка Первого род Косачей сумел сохранить за собой округ Захулмья. Позже, в 1444 году, властелин Захулмья Стефан Косач выхлопотал для себя у германского императора Фридриха титул герцога, и отсюда весь его округ стали называть Герцеговииой. Вскоре Герцеговину завоевали турки, однако название так и закрепилось на века. Одни, чтобы сохранить своя привилегии, приняли мусульманскую веру, другие же отправились искать счастья в чужие страны. Среди них и Косачи: они пошли служить польским королям. Петр Косач — польской короны шляхтич — даже отличился в войсках Яна Собесского, которые победили турок в 1673 году под Хотином, а в 1683 — под Веной.

Однако приверженец православной веры Петр покинул Польшу и перебрался на Украину. Его хорошо приняли, назначили сотником Стародубского полка. И сын его, и внук служили там же. А после ликвидации украинской автономии (1781 год) бунчуковый товарищ (одно из званий казацкой старшины) Стефан Косач стал предводителем дворянства Погарского уезда. Вообще-то все Косачи осели на Черниговщине. Лесин прадед Григорий (род. 1764 г.) поселился в городе Мглине, находящемся на крайнем севере Черниговщины (ныне — Брянская область).

Здесь же, в Мглине, в 1841 году родился отец Леси Украинки Петр Антонович Косач. Семья была большая, а поместье маленькое, а потому дети, как только подрастали, стремились пробить себе дорогу собственными силами. Петр поступил в Петербургский университет, но через два года вынужден был перевестись в Киевский, спасаясь от преследований за участие в студенческих волнениях 1861 года.

По окончании университета Петр Косач был причислен к министерству юстиции. Спустя год его назначили председателем Новоград-Волынского собрания мировых посредников.

Род по матери — греческий. Еще в первой половине XVII века судьба забросила на Украину одного «бродягу из Греции» — человека молодого, грамотного да к тому же и храброго. В 1648 году, как только вспыхнуло восстание против польского гнета, он сразу же присоединился к войску запорожскому. Сплав храбрости и здравого рассудка принес признание казаков, и вскоре Богдан Хмельницкий предложил ему должность драгомана, то есть толмача — переводчика при гетмане. С тех пор прозвище «драгоман» стало собственным именем.

Драгоман достиг положения казацкого старшины, женился и поселился на Украине навсегда. Архивные документы свидетельствуют, что значковый товарищ, чин которого мог быть приравнен к чину прапорщика, Стефан Драгоман, Лесин прапрадед, в 1756 году был избран переяславским старшиной, «яко человек зацный и достойный». Стефан Драгоман еще кое-что помнил о своем происхождении: например, писал свое имя, фамилию греческими буквами.

По приглашению гетмана Разумовского Стефан Драгоман переехал в Гадяч. Здесь он женился на дочери казацкого старшины Колодяженского, который имел большую усадьбу в Гадяче и имение в селе Будища. Аким, Стефанов сын, унаследовав земли матери, накрепко прирос к этим местам, и село Будища «стало семейным гнездом Драгомановых».

У Акима было три сына и дочь. Старший пошел по стопам отца — остался вести хозяйство в имении. Младшие же отправились в Петербург — учиться и служить: Петр (род. 1802 г.) поступил в юридическую школу, а Яков (на год старше) — в военную. Способные, веселые, общительные юноши быстро «обросли» друзьями. Жизнь их сложилась по-разному, но оба оставили по себе добрую память.

Яков Драгоманов принадлежал к «Товариществу объединенных славян», был участником декабристского движения. В день восстания на Сенатской площади он находился в госпитале, и это спасло его от каторги. На следствии Яков Драгоманов держался достойно, открыто заявив, что источником его революционных убеждений является недовольство существующим строем.

Как ни странно, но следственная военная комиссия представила суду весьма доброжелательное заключение по делу Драгоманова. Петропавловская крепость, затем отправка в Староингерманландский полк 3-й пехотной дивизии «под строгий надзор полкового, бригадного и дивизионного начальства» — таков был приговор суда. Однако через некоторое время Яков тяжело заболел, был уволен из армии и жил на Севере «под строжайшим секретным надзором» до самой кончины (1840 г.).

И Яков и Петр Драгомановы еще в юношеские годы проявили склонность к поэзии. После катастрофы 1825 года в стихах Якова звучат преимущественно пессимистические мотивы. Это и не удивительно. Двадцать три года, а кажется, что все уже позади: мечты о свободе народа, личная жизнь…

Здесь хлеб мне насущный, как яд, нездоров;

Здесь воздух чужой не навеет прохлады,

Здесь волю купи и дыханье купи —

Я чахну, прикован, как пес, на цепи.

Даже воспоминания о родном крае, о милых сердцу местах не приносили утешения:

Покинув дикий шум, шум славы боевой,

Два раза посещал я милые могилы

И мирный кров родной,

Бродил в развалинах, угрюмый и унылый,

С тоскующей, с растерзанной душой.

Нашел ли я там сердцу утешенье?

Там пусто все, там ветер завывал…

Видимо, при содействии друзей и брата Петра, который жил тогда в Петербурге, ему удавалось время от времени публиковать свои стихи в периодической печати, в альманахах — «Северном Меркурии», «Гирлянде», «Сыне отечества».

Декабристу Драгоманову не суждено было стать великим поэтом, он не смог «на скованных страданиями крыльях» подняться ввысь. Достигла вершин поэзии внучка его брата — Леся Украинка… Она вобрала в себя р. се творческие силы предшествующих поколений семейства, дала им стальное острие, да такое разящее, что все страдания, внезапно обрушившиеся на нее, не в силах были сковать полет ее поэтической мысли.

Петр Драгоманов служил юристом при военном министерстве. Он получил отличное образование, знал иностранные языки и выступал, как и его брат, со стихами и рассказами в журналах.

Впрочем, его не очень-то привлекала служба «на благо царя и отечества», не прельстила его и жизнь в столице — в 1838 году он возвращается на родину и женится на дочери соседа помещика Ивана Цяцки — Елизавете. Тогда же Драгомановы выиграли важный иск у Разумовских: им были возвращены земли, отторгнутые у Колодяженских во времена гетманства Кирилла Розума. На свою часть денег Петр отстроил семейную усадьбу в городе и оттуда управлял хутором, расположенным в нескольких верстах от Гадяча. Усадьба Драгомановых сохранилась до наших дней.

В детстве, да и в зрелые годы Леся проводила здесь прекрасные летние месяцы. Здесь же родилась и выросла ее мать. Отсюда, из отчего дома, ушел на нелегкие поиски истины дядя поэтессы — известный ученый и общественно-политический деятель Михаил Петрович Драгоманов.

А вот и гора над рекой, воспетая в стихах Якова Драгоманова:

Далеко видит взор с обрывистой горы,

Где ветхий монастырь убогою главою

Глядит на пышные окрестные ковры,

На прелесть дикую. Под этою горою

Кипит и пенится великолепный Псел,

Как мило вы над ним, дремучие дубравы,

Склонились с берегов! Но волны величавы,

Оставя вашу сень, плывут в зеленый дол

Искать других картин, искать и новой славы…

А позже на этой высокой горе будут собираться молодые энтузиасты литературного кружка «Плеяда», мечтать о счастье народа, о литературной славе своей родины. А сколько ярких вспышек поэтической мысли помнит эта гора…

Место службы — Новоград-Волынский, но Петр Косач все чаще и чаще приезжает в Киев. Дело в том, что товарищ по университету Михаил Драгоманов познакомил его со своей молоденькой сестрой. Ольгой, которая с одиннадцати лет обучалась в пансионате и после его окончания жила вместе с братом. Здесь и встретилась она со своим будущим супругом. А в следующем, 1866 году, сыграли свадьбу Ольги Драгомановой и Петра Косача.

Это была на редкость дружная семья, где с уважением относились к интересам и увлечениям друг друга. Ольга писала стихи и рассказы, публиковавшиеся преимущественно за границей. Позже она стала известной читателям и на родине под именем Олены Пчилки. Творчество ее никак не назовешь выдающимся, однако это было явление примечательное.

В Новоград-Волынском молодые Косачи поселились на Корецкой улице, а через два года переехали на Случанскую. Здесь и родилась 13 февраля (по старому стилю) 1871 года будущая великая поэтесса.

В своих воспоминаниях Олена Пчилка писала, что через два года семья сняла у польки пани Завадской целую усадьбу: «Это был лучший из домов звягельских, где мы, Косачи, жили: ведь у Завадских-то мы имели очень большой, хотя и одноэтажный дом, да к тому же роскошный сад, тоже очень большой… Сад был в какой-то степени запущен, но благодаря этому гулять здесь еще приятнее: вольготно в нем и фруктовым, и всяким прочим деревьям — липам, тополям. Да еще целые заросли сирени разных сортов, жасмин, цветы долголетние… Нашим малым детям было так хорошо в этой чудесной обители! Собственно, ради детей мы и снимали усадьбу у Завадских…»

Был у Леси брат Михаил (Миша, Михасъ) на полтора года старше ее. Всю жизнь их связывала сердечная дружба. До тринадцатилетнего возраста Михаила (пока он не уехал учиться) они были неразлучны: вместе играли, читали и учились. За это их дома в шутку называли общим именем — Мишелосие (Лесю до пяти лет звали Лосей). В 1875 году она самостоятельно прочла первую книгу — «Разговор о земных силах» Михаила Комарова, а на шестом году жизни научилась писать; уж очень ей хотелось вести переписку с родственниками, прежде всего с бабушкой.

…Ранним мартовским утром 1876 года со двора молодых Косачей выехала кибитка, повернула влево, а спустя несколько минут затарахтела по широкому ухабистому тракту, оставив позади Звягель (старое название Новоград-Волынского). Зима была на исходе, но дни еще коротки, и надо было спешить, чтобы засветло добраться до железной дороги — до Шепетовки полсотни верст.

Леся видела, как кучер время от времени взмахивал кнутом, и тогда копыта мелькали быстрее. Она пристально всматривалась в серую ленту дороги, теряющуюся где-то там, вдали, среди проталин побуревшего снега, — ведь ей впервые предстоит такой дальний путь. Правда, когда-то Леся побывала в Киеве, но это было так давно и была она тогда такая маленькая, что ничего уже и не помнит. Киев знаком ей по рисункам в очень толстой и тяжелой книге, которая лежит на столике в маминой комнате. Михася, старшего брата, больше всего восхищает колокольня Печерской лавры: высокая — облака задевает. И еще солнечные часы во дворе Киево-Могилянской академии на Подоле…

А Лесю привлекает другое — тот рисунок, где изображен глинистый, желтовато-белый крутой обрыв, сверху — толстенные развесистые дубы, а внизу — широкий синий Днепр, должно быть в сто раз шире Случи, которая протекает сразу за их усадьбой. Как лебеди, плывут по Днепру кораблики под белыми парусами, распятыми на высоких мачтах…

Леся часто разглядывала на картинке и большой красный дом с колоннами. Здесь учились когда-то ее отец и дядя Михаил. Дядя сам потом обучал в этом университете взрослых, которых зовут студентами. Раскрывая альбом в этом месте, Леся долго всматривалась в картинку, словно ждала: вот-вот на этих широких ступеньках появится высокая; статная фигура ее дяди.

Но с ним случилось что-то недоброе. Из-за этого мама грустит, даже приболела немного. Леся слышала, как однажды в разговоре она сказала: «Надо свезти детей в Киев. Пусть поживут некоторое время у Михаила, ведь скоро разлука…»

Леся ничего не поняла тогда, как не понимает и сейчас. Но ей было радостно и немного тревожно: ее взбудоражила эта первая дальняя поездка. Она вспомнила дочь дяди Михаила — Лидочку, которая в прошлом году целое лето гостила у них. Весело и хорошо было играть с Лидой: она старше Леси почти на пять лет, но никогда не обижала свою сестричку. Правда, порою подтрунивала над Лесиным ласковым характером, говорила, что ее маленькая сестричка чересчур «послушный ребенок», умница и чистюля.

Сидит, бывало, семья за обедом, а под окном откуда ни возьмись шарманщик. Дети как ошпаренные, забыв обо всем на свете, из-за стола — и на улицу… В другой раз общий любимец — лохматый пес по имени Дюк стащит булку, снова поднимается страшный шум: дети принимаются гоняться за ним. Одна Леся тихонько сидит за столом и, только закончив обедать, отважится выбежать во двор, чтобы присоединиться к буйной ватаге.

В играх, построенных по неимоверно исковерканным, как это могут делать только дети, сюжетам «Илиады» и «Одиссеи», Лесе чаще всего приходилось бывать Андромахой. Ей почему-то очень нравилось необычное слово — Андромаха… Есть в этом имени что-то таинственное и печальное.

Но самыми интересными были дальние прогулки. После завтрака в горенку заходил дядька кучер и, посоветовавшись с мамой, торжественно объявлял, куда и в котором часу предполагается выезд. В назначенное время у свежевыкрашенного, сверкающего желто-голубыми красками крыльца останавливалась повозка. На почетном месте, выстланном сеном и покрытом ковром, усаживались тетя Саша и гостившая у них приятельница Ольги Петровны по гимназии Анна Ивановна Судовщикова. Между ними — на правах самой маленькой — Леся. На дне повозки устраивались Михась и Шура — дочь Судовщиковой. Лиде же, как старшей среди детей, позволяли садиться на облучок, рядом с кучером. Когда наконец все удобно рассядутся, кучер легонько трогал поводья, и повозка выкатывалась на проселочную дорогу по опушке леса вдоль Случи. Лица путешественников сияли от радости. Вот только страшновато было съезжать с крутой горы у хутора деда Евмена. Зато потом… Потом они встречались с самим дедом, который вел их в сад, где стояли пчелиные ульи, угощал душистым сладким медом. Леся улыбнулась, вспомнив, как однажды на них с Лидочкой налетели дедовы пчелы. Лида тогда заплакала от боли, а она смогла удержаться и очень этим гордилась.

Несколько раз взрослые брали с собой на охоту детей. Отправлялись на рассвете: одни — лошадьми, другие — на лодках по Случи. На опушке дубового леса, у крутого поворота реки, разбивали лагерь. Взрослые уходили в лес, и оттуда доносился лай собак, звуки выстрелов. Дети же охотились за грибами и ягодами. А Леся тем временем плела веночки из лесных цветов, вместе с мамой и Лидочкой училась петь народные украинские песни. Чаще волынские: «Виступцем тихо йду», «Пociю я рожу, поставлю сторожу», «Бувайте здоровi, шляхи та дороги» и другие…

Так Леся и не заметила, что проехали уже полдороги — переправились через речку Смолку и остановились у какой-то хаты — то ли корчмы, то ли почтовой станции, — одиноко приютившейся у дороги.

На следующий день после обеда шепетовский почтовый поезд приближался к Киеву. Вот за окном промелькнул разъезд Пост-Волынский, Косачи начали готовиться к выходу. Не успели Михась и Леся сойти с подножки вагона, как оказались в крепких объятиях своего дяди. Драгоманов поздоровался со старшими и обратился к маленьким Косачам:

— Расскажите мне, Мишелосие, понравился ли вам железный конь?

— А мы больше уж не Мишелосие, — с обидой в голосе возразил Михась. — Мы разделились на имена: теперь нет Лоси, а есть Леся, и я не Миша, а Михась…

— Отчего же вдруг?

— На рождество у нас гостил мальчишка, который очень гордился своим рыжим хромым жеребенком, а мальчишка выговорить «лоша»[1] не мог и говорил «лося»… Очень это сердило Лесю, и она упросила маму, чтобы ее называли по-настоящему…

Во время этого рассказа Леся чувствовала себя как-то неуверенно и, только увидев, что дядя Михаил приветливо улыбается, поняла, что он одобряет ее. И уже без тени смущения начала рассматривать дядю: стройный, высокий, с длинными темно-русыми волосами и такими же усами и бородой, он оживленно о чем-то говорил с мамой.

Поднялись на виадук, соединяющий платформу, привокзальные улицы и площадь. Отсюда, сверху, открылась великолепная панорама. Наверное, каждый, кто впервые видел Киев с этой точки, на всю жизнь запомнил его. Яркое весеннее солнце не спеша клонилось к горизонту. Косые лучи ласкали золотые церковные и монастырские купола, плотным кольцом окаймлявшие город. Тысячи окон ослепляли отраженными лучами — яркими снопами света, сливавшимися в одно огненное небесное море над древним городом. Пораженные этим зрелищем, все остановились, будучи не в силах оторваться от него, вырваться из плена нахлынувших чувств…

Спустя несколько минут лошади звонко цокали копытами по незнакомым улицам. Но Леся ничего не видела и не слышала, перед нею до сих пор буйствовал пожар, полыхало багряное марево. Все вокруг казалось багряным, даже воздух. То, что она увидела с высоты виадука, затмило, стерло давнишнее представление о городе по картинкам маминой книги.

Драгоманов снимал квартиру в районе нового Киева на улице Кузнечной, 36 (ныне ул. Горького). Это была небольшая пристройка из четырех комнат. В одной поместили старших гостей, в другой, где жила Лидочка, — детей. Светлица осталась для друзей и знакомых, которые сейчас, накануне отъезда Драгоманова за границу, приходили очень часто. Хозяевам достался кабинет Михаила Петровича.

_ Этот приезд в Киев принес Лесе много нового. Взрослые предоставили детям полную свободу, и ребята целыми днями бродили по усадьбе. В Киеве было так же просторно и вольготно, как дома. Вокруг сады и левады. Товарищей же намного больше, чем в Новоград-Волынском. Дети очень любили бывать у Житедких, на Мариино-Благовещенской, 55. Украшение их усадьбы — беседка с фигурным парапетов и резными карнизами, из-под которых свисала плетеная решетка.

Солнце все больше торопило весну, и снег быстро таял, очищая все закоулки усадьбы и образуя множество веселых, звонких ручейков. В конце концов они сливались в один, и именно здесь, у «настоящей реки», ежедневно торчали «мореплаватели»: они управляли «кораблями разных стран», отправлявшимися в огромный «океан», разлившийся у соседней усадьбы. Здесь прилаживались мачты и паруса, и корабли, гонимые легким весенним ветерком, уплывали невесть куда, в неведомые дали.

Не менее привлекательными были и качели под старым, кряжистым орехом. Здесь рождалась дружба маленьких Косачей с их ровесниками Житецкими — Гнатком, Павликом, Тарасом, Богданом.

В первый день знакомства Лесе запомнился один курьезный случай. Все дети сидели под орехом и рассматривали картинки в какой-то старой книге. Затем начали состязаться в декламации: по очереди становились на качели (это было своеобразное поощрение «артисту»), раскачивались и громко читали стихи или пели песни. Леся выразительно прочла басню Глебова «Былина», Лида Драгоманова спела игривую песенку на немецком языке, которую она выучила, путешествуя вместе с родителями за границей.

Гнатко выступал первым и теперь вдруг засомневался в своем успехе. Недолго думая он снова забрался на качели и, явно гордясь тем, что недавно выучил молитву «Верую», запел: «Чаю воскресения мертвых…» Проходивший мимо Михаил Петрович остановился и, сдерживая шутливые интонации, сурово предложил певцу:

— Если хочешь чаю, пошел бы в дом и попросил у матери…

Леся слышала, как после дядя упрекал Гнаткова отца за то, что тот учит детей молитвам, воспитывает их в религиозном духе. Вот так когда-то и мать Лесина выговаривала няне за то, что она засоряет детям головы поповскими предрассудками. Хотя Леся и понятия не имела, что это такое, «поповские предрассудки», но ей и в самом деле не нравились тягучие, монотонные изложения житий святых отцов и затворников печерских.

Другое дело — различные истории, легенды, воспоминания, которые слышала Леся от своей матери! Все это из жизни, и все очень интересно, иногда смешно и остроумно, а иногда жутковато и грустно. Правда, здесь, в Киеве, мама находилась обычно в обществе взрослых, которые чаще всего собирались у Лысенко или Старицких. Лишь изредка, когда ей слегка нездоровилось, оставалась дома с детьми. Усаживались вместе на диван и перебирали предания старины. В народных легендах и сказках, в воспоминаниях из истории рода Косачей Ольга Петровна усматривала огромное воспитательное значение.

Ольга Петровна была молода, умна, образованна. Она успела побывать во многих странах Европы и всегда, где только уместно было, выделяла, подчеркивала в своих рассказах стремление народов к свободе, к борьбе за лучшую жизнь простого люда. Ольга Петровна следовала демократическим традициям и в собственной жизни, а систему воспитания строила на основе многовековой народной традиции, не чуждаясь, разумеется, и достижений научной мысли. Она считала: первоначальное обучение детей нужно вести на родном языке, надо воспитывать на обычаях и традициях своего народа. Она сознавала, что при отсутствии школ и книг это задача не из легких, ее осуществление нельзя пустить на самотек.

И в конце концов время подтвердило правильность методов воспитания Ольги Петровны Косач. Она вырастила шестерых детей (двух сыновей и четырех дочерей) честными, полезными обществу гражданами. Не случайно Ольга Петровна частенько любила говорить о том, что ее неизменная мечта — «перелить свою душу и помыслы» в сердца детей.

Подруга Леси — Людмила Старицкая-Черняховская — подчеркивала преимущество воспитания в семье Косачей: «Как дети, которые обучались не в гимназии, а дома, Леся и Михаил были значительно серьезнее и образованнее, нежели мы. Отличались они и языком, и одеждой… Все свидетельствовало о высшем уровне Лесиного образования и вообще о высшем настрое ее души. В то время, кажется, Лесе еще не было 12 лет. Но и в этом возрасте Леся и Михаил были вполне сознательными и убежденными патриотами. Интеллигентная и глубоко убежденная мать умела влиять на души своих детей».

И в этот приезд в Киев, и позже — в семье, среди близких и знакомых, — Леся нередко слышала непонятные ей слова: «Громада», «москвофилы», «украинофилы»… Пройдет немало времени, и будет проделан огромный, кажущийся сегодня невозможным для постоянно борющегося со страшным, коварным недугом человека, поистине титанический труд по накоплению и переработке знаний. Неустанный поиск истины приведет Лесю Украинку уже в зрелом возрасте к изучению произведений научного социализма, и тогда сформируется ее собственное мировоззрение, наиболее ярко и зримо отразившееся в революционной поэзии и публицистике. И тогда все увидят, что как мыслитель Леся Украинка поднялась несравненно выше многих и многих прогрессивных украинских деятелей буржуазно-демократического и буржуазно-либерального толка, для которых в силу их политической, идейной и философской ограниченности существовал лишь один враг — российское самодержавие, одна цель — освобождение украинского слова, украинской культуры от притеснений и ограничений. Панацеей от всех бед, по их разумению, была борьба за достижение буржуазных свобод посредством укрепления и развития земства, принятие либеральной конституции.

Но этот сложный и трудный путь, путь формирования идейных, социальных и политических взглядов выдающейся украинской поэтессы, впереди. А ко времени вынужденной эмиграции Михаила Дратоманова она была еще маленькой девочкой и жила в атмосфере почитания, благоговейного отношения близких и знакомых к своему дяде, к деятельности той самой «Громады», о которой она ничего не знала, да и, естественно, не могла знать.

«Громады» — это культурно-просветительные организация украинской либеральной буржуазии и помещиков, возникшие сразу после отмены крепостного права. Существовали они в 60 — 90-х годах прошлого столетия в Киеве, Одессе, Харькове, Полтаве и других городах. Объединяя в своих рядах либерально настроенную интеллигенцию, «громады» вели легальную и нелегальную культурническую работу: издавали на украинском языке научно-популярные книги, организовывали вечерние воскресные школы, кружки по изучению истории и литературы, готовили спектакли для простого народа, собирали народный фольклор, этнографические материалы.

Громадовцы, руководители которых были связаны с русской либеральной буржуазно-помещичьей интеллигенцией, подобно русским либералам, резко отмежевались от революционной демократии, целиком поддерживали реформу 1861 года.

В статье «Гонители земства и Ашшбалы либерализма» В.И. Ленин дал глубокий анализ мировоззрения и политической практики буржуазного либерализма. Вот как, например, оценивает Ленин «вершину революционных устремлений либералов»: «…земство с самого начала было осуждено на то, чтобы быть пятым колесом в телеге русского государственного управления, колесом,

Либералы не поняли и не поддержали движения народников, которое «привело к отчаянной схватке с правительством горстки героев, к борьбе за политическую свободу»[3] они «начинают все с той же «тактичности»: «не раздражать» правительство! добиваться «мирными средствами», каковые мирные средства так блистательно доказали свое ничтожество в 60-ые годы!».[4]

Но тем не менее царское правительство считало опасной даже культурническую работу «громад» и в 1876 году потребовало прекращения их деятельности. Однако кружки не распались, продолжали существовать и в условиях преследования.

Накануне отъезда Драгоманова за границу «Громада» собралась на Подоле, в помещении пивоварни «Общества предпринимателей», где один из ее членов, К. Михальчук, служил бухгалтером. С точки зрения безопасности это было удобное и надежное место: полиция и сыщики сюда почти не заглядывали. А осторожность необходима: ведь кое-кто из «Громады», а среди них и Драгоманов, находятся под строгим надзором полиции.

Надо сказать, что первая половина 70-х годов XIX столетия была относительно благоприятной для развития украинской литературы и культурной жизни. Активизация общественной мысли происходила главным образом в русле национально-освободительного и культурнического движения. Это были времена краеведческой деятельности Киевского отделения Географического общества (1873–1875 гг.), создания и работы Киевского комитета освобождения балканских славян, который собирал средства, посылал отряды добровольцев на помощь болгарам. В журнале «Киевский телеграф» печатались статьи, исследования, фольклорно-этнографические сборники; распространялись маленькие книжечки-мотыльки для народа.

В этой разнообразной деятельности Драгоманову по праву принадлежало одно из первых мест. Его дом стал местом встреч прогрессивных деятелей украинской и российской культуры. Выступления Драгоманова в печати, в частности в «Отечественных записках», «Вестнике Европы», «Знании», «Санкт-Петербургских ведомостях», «Неделе» и «Киевском телеграфе», а также в галицийских журналах, были посвящены проблемам общественно-политической жизни страны, и это раздражало царское правительство.

М.П. Драгоманов понимал, что «мирным путем» нельзя добиться желаемого, но вместе с тем не принимал революционной борьбы народа как единственного пути и потому выступал против народовольцев, «террористов», а позже и против революционеров-марксистов.

В.И. Ленин, цитируя Драгоманова,[5] поддерживает его тогда, когда он высказывает верные мысли: «Справедливо говорил Драгоманов: «Собственно вполне «мирных способов» у либерализма в России и быть не может, так как всякое заявление об изменении высшего управления у нас запрещено законами. Земские либералы должны были решительно переступить через это запрещение и хоть этим показать свою силу и перед правительством и перед террористами. Так как земские либералы такой силы не показали, то им довелось дожить до намерения правительства уничтожить даже обрезанные уже земские учреждения».[6]

В рассуждениях Драгоманова противоречия? Да. Половинчатость? Да. Но во взглядах и общественно-политической деятельности Драгоманова подобных неувязок и расхождений сколько угодно.

На себе, на собственной жизни ему довелось убедиться, что «мирных способов» у либерализма в России быть не может. Именно его выступления в литературных журналах плюс борьба за национальное освобождение Украины повлекли за собой «жесткие меры» со стороны царского правительства.

Позже М. Драгоманов писал в своих «Австро-русских воспоминаниях»:

«Уже в конце лета 1874 года, когда пошли обыски и аресты сотен людей, примущественно «народников-социалистов», дня через два после окончания археологического съезда зашел я невзначай в кафе на Крещатике; сижу, читаю газету. Входит проф. Леже,[7] внимательно смотрит на меня, а потом и говорит по-итальянски:

— Вас не арестовали?

— Как видите, — отвечаю.

— А мне говорили, что вы уже в заключении.

— Кто?

Не сказал. По пути захожу в университет, сижу в профессорской аудитории. Входит один профессор-натуралист, слегка смахивающий на гоголевского Ноздрева, останавливается у порога и крестится:

— Свят, свят, свят! Драгоманов, откуда вы? Из-под ареста?

— Да что вы! Кто это вам сказал?

— Я слышал, что арестован один профессор-филолог, вот и подумал: это вы… Еще говорили, что он имеет связи с галичанами.

— И я слышал нечто подобное, — отвечаю, — но подумал о другом…

— О ком же? — сразу же откликнулось несколько человек.

— О Гогоцком, — говорю. (Гогоцкий, между прочим, давно был связан с галицийскими «славянофилами», и ему была прислана телеграмма, будто на митинге в Галиции я выступил с речью о том, чтобы отделить Украину от России и присоединить к Польше). Услышав имя Гогоцкого (пользовавшегося репутацией доносчика. — А.К.), профессорская аудитория взорвалась хохотом, как на гомеровском Олимпе.

— И я слышал о вас то же самое, — шепнул мне один юрист, когда мы вместе выходили из университета. — Вы должны остерегаться… Это один из видов доноса, распустить слух, что кто-то уже арестован».

«Нет дыма без огня» — коварный смысл этой поговорки ощутил Драгоманов позже. Царское правительство, а пуще всего министр народного просвещения Дмитрий Толстой не обходили своим вниманием доцента Киевского университета, хорошо помнили его критические статьи, которые в своей совокупности отнюдь не свидетельствовали о лояльности. К тому же министр имел и личную неприязнь к Драгоманову, который в очерке «Восточная политика Германии и обрусение» беспощадно высмеял, разбил вдребезги толстовскую «классическую» систему образования», закрывающую дверь перед простым народом.

Весной 1875 года, когда на Драгоманова обрушилась целая серия доносов из Киева и Львова — будто он и революционер, и сепаратист, и бакунинско-польский агент, — его вызвал попечитель Киевского округа Антонович и объявил, что министр требует его отставки с должности приват-доцента Киевского университета. Драгоманов отказался подать прошение об отставке, ибо это явилось бы публичным признанием его вины.

Летом, находясь в Галиции и Венгрии, Драгоманов был недостаточно осмотрителен в частных разговорах. Не успел он возвратиться домой, как в Петербург полетел донос с обвинением его в агитационных антирусских выступлениях на народных митингах в Галиции. Теперь, как говорится, дело было сделано. Драгоманову запретили преподавание в Южнорусских университетах (Киевском, Одесском, Харьковском) и 7 сентября освободили по третьему пункту, то есть без права поступления на государственную службу в системе народного образования. И еще: строгий надзор полиции.

Что же теперь? Может, и впрямь согласиться на поступившее в это время предложение пойти работать коммерческим директором транспортной конторы на Нижней Волге? Или принять приглашение Суворина и стать политическим обозревателем по вопросам международной жизни в монархическом «Новом времени»?

Ни то, ни другое не подходило Драгоманову. И тогда-то родилась мысль о заграничном издательском центре «Громады», созданием которого занялся бы Драгоманов. Были собраны средства, и в марте 1876 года он отправился в Швейцарию.

В эмиграции Драгоманов продолжал публицистическую деятельность, страстно обличал политику царизма и в то же время не воспринимал теории классовой борьбы, критиковал народовольцев. В борьбе с царским самодержавием по-прежнему считал опорой, главной силой земское движение, редактировал журнал «Вольное слово», который объявил себя органом земской оппозиции.

«В конце концов, — писал сам Драгоманов в 1888 г., -…опыт издания земского органа в виде «Вольного Слова» нельзя признать удачным, хотя бы уже потому, что собственно земские материалы стали поступать в редакцию правильно только с конца 1882 г., а в мае 1883 г. издание было уже прекращено». Приведя эту цитату, В.И. Ленин заключает: «Неудача либерального органа явилась естественным результатом слабости либерального движения».[8]

Как уже упоминалось ранее, В.И. Ленин неоднократно обращался к трудам Драгоманова. Чем объяснить такое пристальное внимание к идеям Драгоманова и его деятельности? Весьма определенный ответ на эти вопросы содержится в ленинских работах: «В интересах политической борьбы мы должны поддерживать всякую оппозицию гнету самодержавия, по какому бы поводу и в каком бы общественном слое она ни проявлялась. Для нас далеко не безразлична поэтому оппозиция нашей либеральной буржуазии вообще и наших земцев в частности. Сумеют либералы сорганизоваться в нелегальную партию, — тем лучше, мы будем приветствовать рост политического самосознания в имущих классах, мы будем поддерживать их требования, мы постараемся, чтобы деятельность либералов и социал-демократов взаимно пополняла друг друга».[9]

Дальнейший ход общественного развития показал, что либералы не превратились в реальную угрожающую самодержавию силу. Ибо большинство из них, в том числе и Драгоманов, так и не смогли «освободиться от самой, казалось бы, несостоятельной теоретически и самой живучей практически иллюзии, будто возможно еще парламентерство с русским самодержавием, будто какое-нибудь земство есть зародыш конституции…».[10]

Надеждам Драгоманова на то, что удастся завоевать политические свободы без революции, без вооруженной борьбы, что самодержавие развалится само собой, не суждено сбыться. Шли годы, десятилетия, иллюзии рассеивались. А Драгоманов так и не возвратился на родную землю.

…За два дня до отъезда, приблизительно 10 марта, в доме Павла Житецкого состоялся прощальный вечер ближайших друзей и родственников Драгоманова. Грустный это был вечер, нет-нет да и подкрадывалась гнетущая мысль: чужая земля, чужие люди, неопределенность дела, за которое брался Драгоманов… Все, кто пришел сюда, любили его за искренность и ум, за веселый нрав, за непоколебимость и решительность. И гордились им, видели в нем исключительные способности политического и общественного деятеля.

Однако перспектива скитаний на чужбине, да еще и без надежного источника средств существования, не очень-то радовала жену Михаила Драгоманова, его верную подругу Людмилу Михайловну. Непривычно было видеть поникшей и опечаленной эту красивую молодую женщину. Даже хозяйка, Варвара Житецкая, неутомимая плясунья, обычно душа компании, на этот раз приуныла: все у нее из рук валится…

Только после того, как Михаил Старицкий прочел за ужином стихотворение, обращенное к Драгоманову, разговор оживился. Микола Лысенко сыграл свой романс на слова Шевченко «Сойдемся ли мы с вами снова?» с посвящением Драгомановым. Романс исполнила Ольга Лысенко.

Казалось, что слова, написанные в каземате сорок лет назад, адресуются всем присутствующим здесь:

Сойдемся ли мы с вами снова?

Или навеки разошлись?

И по степям и дебрям слово

Любви и правды разнесли?

Пускай и так!..

Мать не родную

Пришлось нам уважать — чужую!..

И, отправляясь в путь-дорогу,

Друг другу обещанье дать

Любить свою Украину…

В годы и тяжкие часы невзгоды

Ее в молитвах поминать.

Петр Косач сразу после отъезда Драгоманова возвратился на службу, в Новоград-Волынский. В доме на Кузнечной все переменилось — ни веселой суматохи, ни приветливых гостей. В доме остались женщины и дети.

Ольга Петровна собиралась уладить в Киеве свои дела: раздобыть книги на украинском языке для детей, зайти в издательства — возможно, согласятся выпустить альбом репродукций узоров волынских народных вышивок (последнее время она увлеклась их коллекционированием).

Солнце пригревало все сильнее, и дети целыми днями пропадали во дворе Житецких и в соседних усадьбах. Нередко бывало и так: после обеда Ольга Петровна собирала детвору и отправлялась с нею смотреть интересные уголки старого Киева. Прежде всего побывали на Владимирской горке, увидели памятник великому князю киевскому Владимиру. Ольга Петровна рассказала, что после того, как по принуждению князя киевляне получили крещение и приняли православную веру, языческого бога Перуна сбросили с крутой горы в реку.

Вид на Заднепровье и сам легендарный Днепр, который сейчас напрягал силы, чтобы освободиться от ледяных оков, — все это привело детей в восторг: такого простора, такой дали они не видели и не ощущали еще ни разу. Леся даже растерялась: она крепко вцепилась руками в металлическую сетку невысокой ограды и долго-долго всматривалась в голубую даль.

Когда возвращались домой, остановились у огромного красного дома с высокими колоннами, поддерживающими его почти до самой крыши. Не успела Леся сказать, что она узнала этот красный дом, запомнившийся ей по картинкам из маминого альбома, как бойкий Михась опередил ее:

— Да ведь это университет, где наш отец учился. И дядя Михаил… — Он хотел сказать еще что-то, но помешала Лида — подхватила его за руку и вместе с ним вприпрыжку побежала между колоннами…

В другой раз детей повезли на Печерск, чтобы показать им древние златоверхие церкви и колокольню Лавры. Правда, заходить в пещеры детям не разрешили — Ольга Петровна не видела в этом ничего поучительного.

Так незаметно наступило время возвращаться домой. На вокзале Косачей провожала жена Драгоманова с дочерью, и снова было грустно: все вспомнили отъезд Михаила Петровича за границу.

Паровоз набирал скорость, и вскоре исчезли из виду две печальные женские фигурки на перроне. Поезд спешил на запад, а в купе царили молчание и растерянность. Притихшие, посерьезневшие дети прильнули к окну.

Лесе шел тогда шестой год, и, конечно же, многое из того, что происходило вокруг, еще не было ей понятно. Тем не менее эта поездка в Киев запомнилась надолго. Не раз позже из тайников Лесиной памяти всплывали отдельные слова, минуты, образы этой весны, вплетаясь в ткань беспокойных, тревожных дум.

Прошло три года. Они были насыщены значительными событиями в жизни семейства Косачей. У Леси и Михаила появилась маленькая сестренка Лиля (Ольга). Особенно трогательно относилась к крошке ласковая и чуткая Леся. Сама еще ребенок, она заботилась о девочке так, словно на ней основная ответственность за этого маленького человека.

В ноябре 1878-го Петр Антонович Косач был переведен из Новоград-Волынского на такую же должность в Луцк. Весной туда переехала и вся семья. К тому времени Леся не только выросла, но и окрепла физически, стала смелее и подвижнее. Но по-прежнему ей не доставляли большого удовольствия шумные игры, чрезмерная беготня и суматоха.

Новое место жительства не очень-то приглянулось Лесе. В Новоград-Волынском была огромная усадьба с раскинувшимся до самой реки Случи садом. С другой стороны широкое поле, испещренное желтыми песчаными полосами. За рекой зеленый луг, дальше густой лиственный лес. Правда, здесь тоже есть река, даже полноводнее Случи, — Стырь, но вода в ней не такая прозрачная.

Летом 1878 года в Париже открылась седьмая Всемирная промышленная выставка (первая состоялась в Лондоне в 1851 году), и Косачи решили воспользоваться удобным случаем, чтобы навестить Драгоманова. Дабы не навлечь подозрений российской жандармской службы, не обходящей своим «вниманием» интересующих ее лиц и за границей, Косачи заблаговременно условились встретиться с Драгомановым не в Женеве, где добровольный изгнанник теперь жил постоянно, а в Париже. Драгоманов знал, что его резкие выступления против политики царского правительства вызывают бешеную ярость, и поэтому очень беспокоился о том, чтобы предполагаемая встреча не повредила его дорогим гостям. Тем более что он и сам намеревался приехать в Париж на Международный литературный конгресс. Когда Косачи прибыли, Михаил Петрович уже завершал свою работу и располагал свободным временем. Однако настроение у него было далеко не блестящее.

Международный литературный конгресс был созван под патронатом таких всемирно известных писателей, как Виктор Гюго и Иван Тургенев. Драгоманов решил использовать трибуну и авторитет конгресса для того, чтобы выступить с протестом против возмутительного запрета — в буквальном смысле этого слова — украинской литературы.

Дело в том, что в ответ на выступления прогрессивно настроенных кругов украинской интеллигенции в защиту национальной культуры, после доклада специальной комиссии по расследованию так называемого «украинского движения», Александр II подписал постыдный Эмский указ 1876 года. По этому указу запрещалась деятельность кружков и других организаций, если только здесь разговаривали по-украински. Нельзя было не только писать, публиковать, но даже сочинять украинские песни, драматические произведения. Ставить в театре украинские пьесы также строго воспрещалось. Олена Пчилка рассказывала, как однажды певцу пришлось исполнять народную песню «Дощик, дощик капае дрiбненько» на французском. И смешно и грустно было, когда он пел перед аудиторией…

За несколько дней Драгоманов написал, или, как он сам говорил, «сымпровизировал», брошюру на французском языке: «La Literature ukrainienne proserite par le gouvernement russe».[11]

Первые экземпляры с сопроводительными письмами были посланы в бюро конгресса и лично В. Гюго и И.С. Тургеневу, а затем Драгоманов и сам помчался в Париж с сундуком, наполненным экземплярами этих брошюр и другими книгами собственного сочинения. На швейцарско-французской границе чиновники объявили Драгоманову, что не могут пропустить его без цензурного досмотра книг и едва согласились наложить на сундуке пломбы, с тем чтобы он был осмотрен в Париже. А в Париже оказалось, что сундук отправлен в Берси. Было воскресенье, пришлось ждать до понедельника. Как назло, в сундуке остались не только брошюры, которые Драгоманов рассчитывал раздать членам конгресса в день его торжественного открытия, но и его белье и парадный костюм.

По дороге в Дижон Драгоманов узнал, что уже состоялось предварительное заседание, на котором решено было основное внимание конгресса сосредоточить на разработке проекта международного закона об охране авторской литературной собственности (авторского права) и добиться склонения всех правительств к принятию этого проекта. Больше всех в таком законе были заинтересованы французы, так как их литература переводилась на многие языки, в том числе и на русский, причем в огромном количестве. Проведение в жизнь, в практику межгосударственных отношений закона об охране авторского права сулило, таким образом, немалые прибыли французским писателям, и поэтому они — не все, конечно — старались быть лояльными по отношению к царскому правительству. В этой ситуации вопрос, предлагаемый Драгомановым для включения в повестку дня конгресса, был не совсем уместен. Драгоманов понимал это, но решил не отступать и «выпить до дна чашу, какую судьба пошлет… не огорчаясь, если в ней окажется кисловатенькая микстурка». О том, как развивались события на конгрессе, М. Драгоманов писал позже в книге «Воспоминания о знакомстве с И.С. Тургеневым», изданной в Казани в 1906 году.

«Оставшись в Париже и без брошюр, и без редингота, я, кой-как почистившись и купивши белье, успел добыть в бюро конгресса билет на вход в театр Chatelet, где должно было быть торжественное открытие конгресса речами В. Гюго, И. Тургенева, Ж. Симона и пр., и поместился по возможности в тени, желая вообще держаться в роли зрителя, пока я не добуду экземпляры моей брошюры. Но в первую же четверть часа меня окликнул знакомый русский литератор, потом другой, — и объявили мне, что Тургенев обо мне спрашивал и просил их разыскать меня. Но вот на сцене театра появился учредительный комитет конгресса, среди членов которого нетрудно было узнать знаменитую фигуру Тургенева. О речах французов на этом заседании говорить не буду. Упомяну только о речи В. Гюго, которая представляла собой гимн парижскому универсализму и оканчивалась намеком на необходимость амнистии… В. Гюго никаких радикальных заявлений больше не делал, а только принимал божеские почести и прикладывал свою олимпийскую печать к резолюциям конгресса.

Тургенев говорил, помнится, сейчас после В. Гюго. Очевидно, публичный оратор из нашего романиста был плохой: довольно сконфуженная манера, какой-то писклявый голос, слабый, особенно для его фигуры, да и содержание посредственное…

Русская печать славянофильско-шовинистического направления порядком разбранила Тургенева за эту речь, да и тотчас после заседания, в буфете театра, куда повели меня русские знакомые для представления Тургеневу, некоторые из русских литераторов заметили ему, что он слишком уж много авансов дал французам. «Да ведь они другого языка не понимают, — оправдывался Тургенев, — и никаких иностранных литератур не ценят и не знают». Тут же он рассказал анекдот о том, как В. Гюго в разговоре с ним смешал драмы Шиллера и Гёте.

Относительно моего рапорта конгрессу об украинской литературе у меня с Тургеневым установилось такое соглашение: завтра спозаранку я отправлюсь в Берси, получу свой сундук и к 11 часам привезу свои брошюры Тургеневу, он раздаст их членам конгресса в послеобеденном заседании, а потом мы выберем день, когда Тургенев сделает доклад о моей брошюре, я скажу несколько слов, и, смотря по обстоятельствам, предложена будет резолюция. Надежд на большой успех и Тургенев не имел и заметил мне, что иностранцев на конгрессе мало, а большая часть членов — французы более или менее коммерческого направления, причем молодые романисты, как Доде, Золя и др., отсутствуют.

На другой день в 8 часов я был уже в Берси на таможне, но оказалось, что не только книги, но и платье мое получить не так легко. О книгах чиновники, собравшиеся едва после 9 часов, сказали, что они должны идти на цензуру в министерство внутренних дел…

Конечно, к Тургеневу я не мог и думать ехать. Нашел я его после завтрака в зале заседаний конгресса и рассказал свои невзгоды. Решено было отложить доклад о брошюре до получения ее из министерства вн. дел, а пока я и Тургенев раздавали более симпатичным членам конгресса то небольшое количество экземпляров брошюры, которое я вытребовал из Женевы…

Одним утром я приехал на заседание, в котором председательствовал Тургенев. В зале встретился с Мавро-Маки. Этот итальянец, бывший гарибальдиец, один из вице-президентов конгресса, прочитал мою брошюру, проникся сочувствием к нашему украинскому делу и оказывал мне всяческое внимание и покровительство, хватая меня во время антрактов под руку, представляя более известным членам конгресса и рассказывая, по возможности, содержание моего протеста.

— Тургенев говорил о вашей брошюре, — сказал мне Мавро-Маки.

— Как говорил? Да ведь мы условились, что доклад будет, когда я буду в состоянии раздать членам конгресса брошюру! — говорю я Мавро-Маки, которому была известна история моего сундука.

— Да, говорил. Рассказал содержание ее, добавил от себя сожаление по поводу мер русского правительства, но никакой резолюции не предложил. Тогда я предложил воспроизвести вашу брошюру в полных протоколах конгресса.

Мне оставалось только выразить моему покровителю mille grazzie,[12] а потом, выручивши наконец, и то как-то чудом, свой сундук из канцелярии мак-магонского министерства, раздать мою брошюру членам конгресса, преимущественно иностранцам, и считать, что я еще сравнительно хорошо вышел из не совсем ловкого положения».

Это событие глубоко взволновало Косачей. Хоть и не все получилось так, как задумал Драгоманов, однако конгресс одобрительно воспринял протест и отразил это в своих документах. Пусть не в полную силу, но с трибуны международного масштаба прозвучал призыв встать на защиту культуры, литературы, языка украинского народа.

Благодаря конгрессу и его руководителям, в особенности В. Гюго, И. Тургеневу и Мавро-Маки, брошюра с докладом М. Драгоманова получила значительный резонанс среди прогрессивно настроенной общественности всего мира. Заинтересовался ею и основоположник теории революционной борьбы пролетариата. В личной библиотеке Карла Маркса (ныне находится в Институте марксизма-ленинизма в Москве) сохранился этот доклад с пометками Маркса на полях и многими подчеркиваниями в тексте, в частности в тех местах, где речь идет о Шевченко, Костомарове, Кирилло-Мефодиевском братстве и т. п.

Спустя несколько дней Косачи возвращались домой. Драгоманов решительно высказался против того, чтобы они везли с собой запрещенную литературу, и, как показало ближайшее будущее, был абсолютно прав. Хотя Драгоманов и его родственники не забывали о конспирации, русская полиция встретила Косачей на границе, уже имея донесения о том, что в Париже они общались с «очень опасным деятелем», с другими эмигрантами, что они присутствовали на собраниях с участием князя Кропоткина, Веры Засулич и др.

После тщательного осмотра на границе у полиции не было оснований для предъявления каких-либо претензий. Тем не менее приказом по министерству внутренних дел от 7 ноября 1878 года Косачу предложено было сменить место работы. В приказе не называлась причина, а точнее провинность, и все же очевидным было, что это не что иное, как предупреждение. Так окончилась двенадцатилетняя служба Петра Косача в Новоград-Волынском.

Жили Косачи у самой Стыри, вблизи замка князя Любарта. В те годы Луцк был уездным городком с пятнадцатитысячным населением.

В Луцке, да и во всей округе хорошо знали легенды о верхнем замке, построенном некогда удельным князем Любартом, получившим город в наследство от своего отца — литовского князя Гедимина. Неизвестно, что в этих легендах быль, а что выдумка. И наверное, по этому поводу не очень-то ломали головы те, кто передавал легенды из уст в уста, из поколения в поколение. Легендам верили, ими увлекались.

Маленьким Косачам больше всего нравилась история двенадцати побратимов, которые триста лет назад переправились с противоположного берега Стыри, чтобы вырвать из княжеских когтей возлюбленную своего верного друга. В глухую ночь они переплыли рвы, наполненные водой, преодолели неприступный высокий вал. И только во дворе замка их заметила стража и, вызвав на подмогу отряд рыцарей, окружила. Разгорелась жаркая сеча, но силы были неравны, и побратимам пришлось отступить в верхний круглый зал башни. Отсюда они могли отразить любой натиск.

Старый князь свирепствовал, не находя себе места: разрушать башню — славу древнего княжеского рода — не решался. В конце концов он велел сжечь девушку на костре во дворе замка, на глазах у побратимов, отважившихся на дерзкую попытку освободить ее. Князь знал: не выдержат они, пойдут на верную гибель во имя спасения девушки. Но не удалось князю насладиться воплощением своего адского плана. Смельчак из башни незаметно спустился в темные галереи замка, подкрался к слуге, несшему факел, предназначенный для костра, вырвал этот факел и бросил его в пороховой погреб.

Все замерло, вокруг стало тихо. Из башни, как раскат грома, пронеслось страшное, неотвратимое: «Кара за кару!..» — и взрыв неимоверной силы подбросил в воздух главную башню, расколол ее на куски и обрушил на головы князя и его челяди…

Много лет спустя появился дальний отпрыск рода Любартов и задумал восстановить замок, но ему никогда больше не суждено было ожить, подняться из руин.

Слушала Леся народные легенды и были, и в ее сердце закипали гнев, ненависть к тем, кто силу и могущество свое обращает людям во зло.

Взрослые же почему-то поступают по-другому: снимают шапки и заискивающе кланяются, как увидят пана. И чем он спесивее, чем богаче, тем ниже и старательнее отвешивают ему поклоны. Одним словом, диковина, и все тут!

Но если взрослые вели себя не совсем понятно, то дети в своих играх превращали легенды в действительность. Леся и Михась не отставали от местной детворы в жестоких баталиях, разыгрывавшихся в старом замке. Здесь, под устремившимися ввысь стенами заброшенных башен, собиралась ватага — двенадцать вихрастых побратимов. Думу думали: как одолеть злого врага — жестокого князя. В летнюю пору с утра до вечера цепь за цепью шла ватага на штурм вражеской крепости. Под ударами тяжелого меча падали ниц закованные в железо рыцари, пылали замки, спасались бегством короли, их разгромленное войско. Народ торжествует: свобода, братство!..

На всю жизнь остались в памяти эти детские забавы. И они сеяли в глубоко восприимчивой душе зерна, которые после проросли огненным словом поэзии. На тридцатом году жизни Леся писала, что и теперь иногда минувшее — «моих воспоминаний светлый сад» — встает перед глазами:

Мы во дворе разрушенного замка

Сошлись на вече важно и степенно,

Все гладкие, кудрявые головки…

Мы собрались все вместе, все двенадцать…

Совет держали мы. Союз наш тайный

Закладывали мы, куда совсем

Не получали доступа большие.

Торжественно мы дали обещанье,

Что до конца хранить мы будем тайну.[13]

Видная роль в этих играх принадлежала худенькой, тоненькой, «бледнолицей Жанне д'Арк». Девочка с грозно сверкающими голубыми глазами взбиралась на вал, и юные побратимы слышали ее звонкий голос, наслаждались звучанием чарующих слов: равенство, свобода, братство, родной край… Слова перерастали в песню, и все двенадцать голосов сливались в один:

А песни были «красные» такие,

Каких еще не слышал старый замок

И в дни, когда кровь красная ему

Не раз окрасила седые стены.

«Каленые ножи» в тех песнях были,

А в сердце у певцов была любовь

Ко всем «большим», что малыми считались

На жизненном пиру. Напев летел.

Неумолимое время разбросает вскоре побратимов по белу свету, но некоторые из них — как, например, Маша Быковская и Шура Судовщикова — на всю жизнь останутся друзьями Леси.

В Луцке у детей появились новые обязанности: надо было учиться. Михась и Леся уже читали и писали, они могли часами пересказывать приключения гомеровских героев, но этого, конечно же, было далеко не достаточно. Родители старались дать им довольно широкое и основательное образование: воспитать их в демократическом духе, чтобы дети не выросли чванливыми господами, презирающими свой народ. А для этого надо знать и любить историю своей родины, борьбы за свободу и независимость народа, угнетенного своими и чужеземными вельможами.

Ольга Петровна была хорошим педагогом, тактичным и в разумных пределах требовательным. Но, пожалуй, самой примечательной особенностью воспитания детей являлся высокий тонус литературной и культурной жизни семьи Косачей, а также постоянная, неразрывная связь с жизнью простых людей.

Было решено: в школу детей не посылать, чтобы не подвергать опасности нежелательного общения с детьми из богатых и дворянских семейств и, таким образом, избежать отрицательного влияния. Этот факт, естественно, удивлял окружающих, вызывал у них настороженное отношение к Косачам.

В Луцке по соседству с Косачами жила старая, обедневшая пани. Однажды она поделилась с Ольгой Петровной своими впечатлениями о первом знакомстве с ее детьми: «Как-то проходила я мимо вашего дома. Тогда я еще не знала ваших детей. Смотрю, в саду играют двое — девочка-волынянка, и мальчик в свитке, вышитой по волынскому образцу, постриженный, как и крестьянские дети, просто и коротко. Я удивилась: отчего это в господском саду гуляют крестьянские дети? Прислушалась — о чем они говорят между собой? Девочка вдруг остановилась и обратилась к мальчику: — Чуєш, пiвень спiває?

«Что же это такое? — подумала я про себя. — И говорят по-холопски?» У ворот встретила девушку-служанку. Спрашиваю:

— Чьи дети?

— Наши, — ответила она. — Это дети председателя.

Я еще больше удивилась…»

Когда впоследствии мать напомнила этот эпизод, Леся улыбнулась и сказала:

— Если бы знала, что мои слова «войдут в историю», завела бы разговор о чем-нибудь более интересном, нежели петушиное пение…

— Отчего же, — возразила мать, — и это неплохо. Сразу видно, что ты была ребенком впечатлительным, неравнодушным к звукам, а в петушином пении всегда находили нечто романтичное…

Осуществлять воспитание на родном языке трудно было еще и потому, что украинская литература, как художественная, так и научно-познавательного характера была малочисленной, а по некоторым отраслям знаний и вовсе отсутствовала. Первая украинская грамматика, написанная Павловским, вышла в свет в 1918 году. Издавались маленькие букварики, или, как их еще называли, «грамматки». Чего стоило одно название учебника — «Грамматика малороссийского наречия и проч.».

Заботы об учебной и художественной литературе вдохновили Ольгу Петровну на переводы некоторых произведений на украинский язык, о чем она мечтала и раньше. Она составила книгу «Украинским детям», в которую вошли ее собственные переводы лучших русских и польских писателей. Несколько позже она увлекла этой работой и своих детей, которые к тому времени хорошо овладели как родным, так и русским языком.

Ольга Петровна обратилась также к могучему неиссякаемому источнику — фольклору: к историко-бытовым песням и народным думам, которые, по ее мнению, должны были сыграть важную роль в развитии у детей гуманизма, чувства справедливости. Основным подспорьем в этом смысле явился семитомник Павла Чубинского «Труды этнографическо-статистической экспедиции в западно-русский край (1872–1878)».

Чтобы дети лучше познали жизнь народа, его обычаи, родители вместе с ними нередко забирались (бывало, что и надолго) в глухие, заброшенные деревни в те дни, когда там происходили примечательные события: свадьбы, различные народные обрядовые праздники.

Еще в Новоград-Волынском мать привозила Лесю с братом в село Жаборицу. Мелодичные старинные песни, увлекательные предания и легенды, обрядовые пляски, игры, в которых главными действующими лицами были колдуны, ведьмы и русалки, — все это увлекало, поражало и восхищало детей. Здесь же Леся впервые услыхала предание о лесной русалке (мавке), а также о других сказочных существах, которыми народное воображение щедро наделяло леса, дубравы и озера.

Из Луцка ездили обычно в дальнее село Чекну. Однажды Косачи прожили там насыщенную яркими впечатлениями неделю. Все вместе ходили по крестьянским избам в поисках редких художественных узоров волынской вышивки, чтобы пополнить коллекции Ольги Петровны. Случалось и так, что неожиданно встречались с какой-либо интересной песней, слушали и тотчас же записывали в специальную тетрадку слова. Как-то натолкнулись на целое сокровище: в одном дворе устраивали «обстрижчины».[14] Здесь плясали, пели песни, которые пришлись по сердцу и Лесе: «Женчик-бренчик», «Заинька», «Подоляночка».

По вечерам молодежь собиралась у Максимовой плотины. Косачи спешили к своей знакомой — вдове Устинье, изба которой стояла на пригорке, рядом с плотиной; усаживались на полусгнившее бревно и слушали — то многоголосый хор парней и девчат, то старинные легенды, неисчерпаемое множество которых знала и охотно рассказывала хозяйка.

Самым памятным зрелищем для Леси оказался праздник Ивана Купалы. Сохранившийся еще со времен язычества, не признанный официально церковью, этот праздник не был предан забвению, его всегда ждали с нетерпением. Может быть, потому, что выпадал он на начало лета, когда вокруг все цветет, растет, набирается сил. Бабка Устинья посоветовала пойти в этот день в соседнюю деревушку Горовицу.

Крохотное село вытянулось по обе стороны речки Журавы. С наступлением темноты Косачи услышали гомон — это парни волокли по земле огромную корзину из лозы. Доносилась то ли песня, то ли какой-то причудливый речитатив. Трудно было разобрать слова. Ольга Петровна, Леся и Михась смотрели и ничего не понимали, пока наконец девочка из соседнего двора объяснила:

— Парни где-то стащили корзину, волокут ее по улице, а собравшиеся на дороге люди делают им «перейму» — устраивают засаду. Видите посреди улицы поленья, щепки, хворост. Все это пригодится для «купальского», костра. Парни наполнят корзину поленьями и щепками, понесут ее к реке и на берегу разведут костер. Пойдемте, сами все увидите…

Поспешили к реке, там уже собралось едва ли не все село. Парни бросили поленья и сухой хворост в корзину — пусть пламя взметнется повыше. Вот уже первые огненные языки вырвались на волю. Тем временем девушки хлопотали вокруг Купалы: украшали березку венками, лентами, маленькими, заранее припасенными для этого случая свечами.

Наконец костер запылал в полную силу, и в преддверии чего-то необычного всех охватило радостное возбуждение. Начиналась настоящая песенная дуэль между двумя «враждующими лагерями» — девчат и парней. Правда, воинственность противников была напускной, как бы ни старались скрыть это обе стороны…

Ирония, насмешка, вызов — все пошло в ход. Девчата шумно атаковали «врагов», называя их «вояками» против… лягушек. Парни же в долгу не оставались:

Ой, летiв черчик буйним вiтром,

Не чули дiвки зозулi лiтом,

А як почули, злякалися —

Та й пiд мiсточок сховалися.

Снова выпад девичьего хора, наконец парни не выдерживают и порываются захватить Купалу. Но не тут-то было: девчата тесным кольцом окружили Купалу и продолжают хлестать частушками:

Ой, на Купала вогонь горить,

А у наших хлопцiв живiт болить…

Соревнование в шутках и прибаутках длилось долго, пока парням не удалось выхватить деревцо из девичьего круга и бросить его в речку…

Вскоре все притихло. Девчата собрали венки и направились вдоль реки — там они будут гадать. Бросит девушка сразу два венка в реку и с трепетом и надеждой всматривается: сойдутся ли они на воде? Если да, быть ей вместе со своим суженым…

Вскоре пошли домой и Косачи. Парни же остались на месте празднества: начали прыгать через пылающий костер в воду.

Гостям постелили на душистом сене под просторным навесом. Уже сквозь сон Леся слышала, как пели парни, возвращаясь в село:

Ой, на Купала-Купалочка

Не виспалась Наталочка…

В Горовице Ольга Петровна случайно обнаружила в одной избе лоскут: на нем были вышиты знаки Войска Запорожского. Нет сомнения, это обрывок знамени запорожцев. Начали расспрашивать хозяйку, но старая женщина запамятовала, откуда в ее сундуке появился этот лоскут. Все же удалось установить, что в деревне немало потомков участников Берестецкой битвы, что раньше здесь можно было встретить много старинных вещей, имеющих отношение к военному снаряжению.

От Горовицы до Берестечка — рукой подать. К тому же Ольга Петровна давно лелеяла мечту побывать на памятном историческом месте и, самое главное, детям показать — пусть знают и помнят эту страницу освободительной борьбы своего народа. А тут удобный случай. Когда-то еще подвернется… Ехать немедля. Завтра!

Добирались окольным путем. Торфянистая почва, размытая дождями, превратила дорогу в сплошное месиво. Измученные лошади, выбиваясь из сил, медленно тащили телегу. Беспрерывно сеял мелкий дождь. Серые, мутные облака напоминали осень.

В Берестечко прибыли только вечером. К счастью, при грязном кабачке нашлась свободная комната, которую хозяин расхваливал на все лады…

Под утро дождь прекратился. Тучи разорванными клочьями плыли низко над самой равниной, по которой лениво, почти не шевелясь, несла свои воды медлительная Стырь. В нескольких километрах от моста телега остановилась, свернув на обочину. Косачи взошли на самый высокий среди разбросанных вокруг холмов. На северо-западе, там, где когда-то безраздельно властвовал луг, изрезанный непроходимыми болотами, теперь ютились одна подле другой серые полоски крестьянских наделов. В оврагах зеленели ивовые кустарники — они пытались вскарабкаться даже на песчаные холмы.

Ольга Петровна остановилась и задумчиво глядела вдаль. Будто ждала: вот-вот под напором ветра напрочь рассеются тучи, заколышутся знамена и красные хоругви над многолюдными колоннами вооруженных повстанцев. Могучее «слава!» прогремит над землей, некогда так щедро политой кровью… Ольга Петровна вспомнила шевченковские строки и неожиданно для самой себя повторила:

Отчего ты почернело,

Зеленое поле?

«Почернело я от крови

За вольную волю.

Вкруг местечка Берестечка

На четыре мили

Меня хлопцы-запорожцы

Трупами покрыли…»

Леся хотела попросить, чтобы мать говорила громче, но, заметив блестевшие на ее глазах слезы, только прижалась к ней.

Немного помолчав, Ольга Петровна рассказала детям о трагедии, разыгравшейся здесь в июне 1651 года:

— Холм, на котором мы стоим, и местность вокруг него назвали Журалиха, что значит место печали и горя.

Если встать лицом к Берестечку, то справа и слева от него расположилось казацкое войско во главе с Богданом Хмельницким. Здесь, кроме казаков, поднявшиеся на борьбу с врагом вооруженные крестьяне со всех концов Украины. В тылу, на возвышенности, где начинался тогда лес, раскинул свой шатер союзник гетмана — татарский хан Ислам-Гирей III. На противоположном берегу Стыри, у самого Берестечка, остановились войска польского короля Яна Казимира. Под его началом были и наемники. Отряды немецких рейтар, швейцарских стрелков, литовских пехотинцев. К востоку — непроходимые болота, речка Пляшевка, вы ее видите…

Ольга Петровна рассказывала о том, как развивались события, как после нескольких столкновений с войсками запорожцев король засомневался в успехе. Тогда шляхтичи подговорили татарского хана к измене, и татары ушли из-под Берестечка, пленив к тому же Богдана Хмельницкого. Обезглавленное казацкое войско приуныло и растерялось, а поляки обошли его с тыла, перекрыв единственный путь отхода — узенькую мощеную дорогу, соединявшую Журалиху с сушей на востоке. Основные силы поляков переправились через Стырь и, таким образом, окружили казацкий лагерь. Десять дней казаки и крестьяне, руководимые полковниками Иваном Богуном, Филоном Джалалеем и Мартыном Пушкарем, стойко оборонялись. 28 июня намеревались вырваться из окружения, но этому воспрепятствовали проливные дожди.

Тем временем шляхтичи подослали в казацкий лагерь подстрекателей, распространявших слухи об измене Хмельницкого: вы, мол, стоите здесь, а Хмельницкий вместе с ханом разоряет и грабит ваши дома, в татарскую кабалу продает жен и детей. Расползлись слухи, будто старшины задумали сбежать, бросив крестьян и казаков на произвол судьбы, на поругание шляхте… Это и явилось главной причиной катастрофы. 30 июня Иван Богун с отрядом отважных казаков предпринял отчаянную попытку прорвать вражеское кольцо и оттеснить поляков. Но в этот момент кто-то, возможно подосланный врагом лазутчик, закричал: «Богун бежит!» Поднялась паника: все бросились в разные стороны — куда глаза глядят.

Мощеная дорога, проложенная казаками через болото, была узка, и многие беглецы падали в водянистую тину. Богун, поняв, что произошло, возвратился в лагерь, чтобы успокоить, навести хоть какой-нибудь порядок, но уже ничего не мог изменить — его отряд также увяз в болоте. Польское войско ринулось грабить казацкий лагерь.

— Две тысячи казаков отступили на холм, на котором мы сейчас стоим, — продолжала Ольга Петровна, — и, не имея надежды на спасение, решили стоять насмерть — пусть дорогой ценой достанется врагу их жизнь.

Храбрость и мужество казаков поразили даже врагов. Когда уже совсем невмоготу стало, бросились в реку Пляшевку и в болото. В одном месте собралось сотни три казаков — из тех, кто прикрывал отход главных сил. Враги окружили, наседают, пытаются сломить их дух. По велению короля казакам обещают, что им будет дарована жизнь, если они прекратят сопротивление. Казаки с презрением отказались — все, как один, поклялись погибнуть в бою, с оружием в руках. Они выворачивали карманы и бросали золотые талеры и дукаты в воду, только бы не достались врагу.

Поляки вынуждены были вести жестокий бой с каждым казаком, и каждый казак сражался до последнего вздоха. Наконец остался один. Этот рыцарь на протяжении трех часов боролся против всего польского войска. Он прикрылся чудом оказавшейся рядом лодкой и отстреливался до тех пор, пока не иссякли запасы пороха. А затем, высоко подняв над головой последнее оружие — косу, продолжал отбиваться от врагов.

Все польское войско и его величество король, наблюдавшие этот неравный бой, были изумлены. Потрясенный Ян Казимир обратился к казаку со словами: «Дарю жизнь тебе, отважный рыцарь!» Но казак, собрав последние силы, ответил коротко: «Не хочу я вашей милости. Хочу умереть на поле боя…» Его снова окружили, и немецкий рейтар, подкравшись сзади, сразил богатыря ударом копья…

Давно закончила свой печальный рассказ мать, а дети, охваченные скорбью, словно окаменели. Чудилось им, что стоят они не на земле, а на костях своих прадедов. Им боязно было взглянуть вокруг, туда, где

На четыре мили

Меня хлопщы-запорожцы

Трупами покрыли…

Возвращались домой. Дети расспрашивали:

— Это правда, что все казацкое войско погибло?

— Нет, не все. Здесь положили головы тридцать тысяч запорожцев. Большая же часть войска ушла из окружения, но, разрозненная и почти безоружная, не могла сопротивляться.

— А кто был тот последний казак?

— Говорят в народе — Иван Нечай… На самом же деле никто этого не знает.

— А что было дальше с Богданом Хмельницким?

— Казаки выкупили его из татарского плена, и тогда он вынужден был просить мира у польского короля…

Где-то уже вдалеке от Журалихи Косачи остановились у поля, где возился со своей лошадью пожилой крестьянин.

— Бог в помощь, пани! — ответил он на приветствие. — Куда путь держите, добрые люди?

— Возвращаемся в Чекну, а потом домой, в Луцк. Давным-давно, говорят, была здесь жестокая битва казаков с ляхами.

— Что было, то было. Людей погибло тьма. Когда-то вокруг здесь непроходимые болота были. Кого топь засосала, кого пуля на дно проводила… Теперь, как видите, болото высохло, везде перепахано.

— Вы знаете, за что они погибли?

— А кто ведает?.. Говорят, за волю. И что же, нечестивцев изгнали, а нужда осталась.

— А воля?

— Воля… Где она? Когда я еще молодым был, задумали люди помянуть души погибших. Как раз тогда сто или двести лет прошло — забыл, не помню. Много народу собралось, все соседние села пришли, Даже из Почаева были…

— И чем же закончилось? — нетерпеливо прервала Ольга Петровна.

— А тем, что из Дубно, то ли из Луцка прискакали какие-то господа с урядниками и запретили поминки. Люди пошумели и разошлись. Вот вам и воля…

— А может, вам случалось находить что-либо старинное, к той битве относящееся?

— Чего ж… случалось. Еще и теперь, бывает, возьмет плуг поглубже — когда под коноплю или просо пашешь, — так даже скрежещет по костям — на лемехе зазубрины остаются. Трудно пахать по костям…

«Трудно пахать по костям» — эти слова не давали покоя Лесе, врезались в душу. Она сотый раз повторяла их. Даже когда кочковатая дорога безжалостно подбрасывала телегу… «Трудно пахать»…

В конце концов спросила:

— А почему пашут по костям, скажи, мама?

— Нужда и голод заставляют. Надо же людям где-то сеять.

— А прежде сеяли где?

— Те земли паны забрали.

Выехали на столбовую дорогу. Лошади прибавили ходу. Там, где небо сливается с землей, нужда и голод пашут поля, плуг выворачивает белые кости. Они покрыли поле от горизонта до горизонта, и никому до этого нет дела, и ни у кого не болит душа. Только ветер над ними свищет, только седые тучи над ними рыдают. Да слышен стон хлебороба:

— Трудно пахать по костям…

Ольга Петровна радовалась тому, что ее заботы о всестороннем развитии Леси и Михася не были напрасными. Сообразительность, находчивость молодой матери-педагога дополнялись эрудицией отца. Петр Антонович хорошо знал мировую литературу, а в русской души не чаял и любовь к ней старался привить детям. Вечера, когда он читал вслух сочинения Пушкина, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, были праздником для детей. Особенно радовались они, когда отец доставал с полки томик Салтыкова-Щедрина: очень уж мастерски расшифровывал он все щедринские аллегории, «иносказания». Петр Антонович мог наизусть — от первой до последней строки — прочитать «Руслана и Людмилу». Это захватывало и его самого, и детей.

Обладая феноменальной памятью, Петр Антонович часами рассказывал увлекательные и поучительные приключения, различные истории из собственной жизни, из жизни своих друзей и знакомых, среди которых были писатели, ученые, артисты, чиновники и т. п. Атмосфера в семье, огромное внимание родителей, не жалевших времени для общения с детьми, — все это объясняет тот факт, что уже в десять-двенадцать лет они приобрели определенные знания в области гуманитарных наук, в частности истории и литературы. В этой связи весьма характерный эпизод приведен в воспоминаниях Олены Пчилки:

«Помню такой случай. Как-то заехал в Луцк историк Илловайский и попросил исправника, чтобы тот познакомил его с кем-нибудь, кто знает Украину и смог бы показать Луцк. Потому-то исправник и привел его в наш дом. Илловайский обратился ко мне: «Будьте добры, покажите мне украинскую хату. Мне очень досадно, что я проехал всю Украину, завтра уезжаю в Москву и не видал простой украинской хаты — белой». Удовлетворить это желание было легко. Сначала я повела его в простую мещанскую хату, там он увидел белые стены украинской хаты. Хозяева, правда, слегка удивились тому, как гость поглаживал рукой стену, приговаривая: «Да, белая стена, совершенно белая». Ведь в России избы рубленые, и очень скоро стена темнеет…

Илловайский благодарил меня за прогулку по Луцку и его окраинам и, между прочим, разговорился с детьми. Как-то сразу же речь зашла о Галицкой Руси. Разговор получился интересным настолько, что Илловайский удивился…

— О, это у вас растет какой-то дока. Посмотрите, как он знает украинскую историю! — воскликнул ученый.

— Не то что дока, а очень люблю читать книги по истории, — парировал Михась.

Имея полную свободу в выборе товарищей и способов развлечений, Леся не ограничивалась играми с ровесниками — у нее были привязанности и посерьезнее. Уже в пятилетнем возрасте возникло влечение к музыке, и мать приобрела для нее фортепиано, которое Леся берегла всю жизнь, как драгоценное сокровище. Леся не просто увлекалась музыкой — природа одарила ее большим талантом. И кто знает, если бы болезнь не покалечила руку, то, возможно, композитором Лесей Косач Украина гордилась бы ничуть не меньше, чем Лесей Украинкой — поэтессой.

Любовь к органной музыке частенько приводила Лесю в Луцкий кафедральный костел, где органистом в ту пору был талантливый музыкант, которого за какую-то провинность изгнали из довольно известной капеллы Краковского монастыря святых бернардинцев. Жутковато было девочке пробираться на кафедру длинными темными галереями, куда едва пробивались серые, тусклые полоски света, а по сторонам, в нишах, неподвижно застыли живые монахи: старые, истощенные, строгие. Леся уговаривала себя не смотреть на них, как и на огромные раскрашенные статуи святых, одетых как живые люди. Несмотря ни на что, желание послушать музыку побеждало, и детская фигурка, дрожа от страха и отвращения, проходила к месту службы.

Летом 1880 года к Косачам приехала со своими Детьми Лесина тетка — Александра Антоновна. Тетя Саша была ласковой и душевной женщиной. С первого знакомства между ней и Лесей возникли взаимно теплые, более того, нежные отношения. Тетя Саша, правда, не имела специального образования, однако играла хорошо и была для Леси первым неофициальным преподавателем музыки.

Была у Петра Антоновича еще одна сестра — Елена. Она закончила пансионат, затем училась на медицинских курсах в Петербурге. Молоденькая, живая, неутомимая Елена Антоновна пришлась Лесе по душе своим веселым нравом, еще когда гостила у них в Новоград-Волынском. С тех пор Леся, а за нею и все домашние стали называть ее «тетенька Еля».

Конечно, тетенька Еля никогда не могла предположить, что именно благодаря ей родилось первое стихотворение Леси Украинки. Собственно, тогда еще не было Украинки, а была просто Леся, девочка Леся.

В связи с покушением на петербургского шефа жандармов Дрентельна (1879) Елена Косач была арестована и по распоряжению министра внутренних дел сослана в Олонецкую губернию, а спустя два года, после убийства Александра II, еще дальше — в Сибирь.

Лесю потрясла эта весть. Она стала серьезнее, молчаливее. А где-то в 1879 году (либо в начале следующего года) это настроение выплеснулось в поэтические строки стихотворения «Надежда»:

Ни доли, ни воли мне жизнь не дала,

Одна лишь, одна мне надежда мила:

Увидеть опять Украину мою

И все, что мне любо в родимом краю,

На Днепр голубой поглядеть еще раз,

А там все равно — пусть умру хоть сейчас…

В этих наивных, но исполненных живого чувства стихах Леся говорит о тоске ссыльной по родной Украине. «Надежда» — это и реакция на печальное событие, и вместе с тем первый проблеск несомненной поэтической одаренности девятилетней девочки. Леся с раннего детства знала и любила свою «тетеньку Елю», которая увлекала не играми и сказками (единственное, что она умела, — плести венки), а откровенным, правдивым словом.

Пройдет двадцать лет, и Леся вспомнит такую сценку. Сидят они в саду. С каштанов осыпается белый цвет. Лесе шел седьмой год, а тетеньке — двадцатый. Старшая плетет венок, а младшая подает ей листья, цветы и травы и слушает. С уст срываются слова — то грустные и скорбные, как слезы, о замученных друзьях, — то страстные, гневные, как грозный приговор всем, кто пролил кровь…

Шумел зеленый сад, а голос пел любимый

О воле золотой весенним днем,

И ряст в венке цвел красотою дивной,

И песни золотым лились дождем…

Шли годы, десятилетия. Давно позабыла эти минуты та, которая говорила «такие красные, неосторожные слова» («Кто помнит о венках, что в юности сплетал…»). «И я забыла их, не вспомню даже слова, — скажет Леся. — Лишь цвет их, звучанье их нежданное мне снова волнует кровь теперь, как и тогда».

Осенью в доме Косачей поселилась Анна Судовщикова с дочерью. Ровесница и подружка Ольги Петровны по пансионату, она слыла девицей романтического и слегка экзальтированного склада. По окончании пансионата осталась преподавать в младших классах. Тогда же обручилась с преподавателем русского языка Евгением Петровичем Судовщиковым.

Однажды на вечеринке зашел разговор о недавнем покушении на царя, которое совершил «злоумышленник» Каракозов. Собеседники высказывались верноподданнически. Один из преподавателей даже слезу обронил и долго-долго сморкался, изо всех сил прославляя костромского шапочника Комиссарова, который спас царя. Экспансивный Евгений Судовщиков не удержался (что с ним случалось не раз) и с возмущением выпалил целую антиправительственную тираду, которая заканчивалась так:

— Побей его гром! Что угодно, лишь бы не царь!