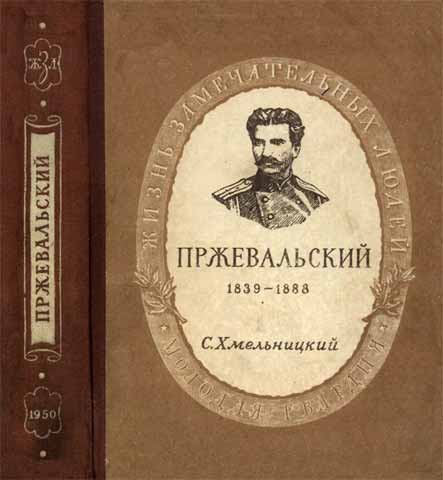

Сергей Хмельницкий

Пржевальский

В Ленинграде, в саду перед Адмиралтейством, стоит бронзовый бюст генерала. С высокого гранитного постамента бронзовый генерал смотрит вдаль, на восток, куда через горы и пески пустынь лежит его путь. У каменного подножья отдыхает, стоя на коленях, верблюд. Он поднял голову и прислушивается, ожидая знака хозяина, чтобы двинуться дальше по бескрайним пескам.

На постаменте высечено:

Памятник Пржевальскому в Ленинграде.

За что же чтит его Родина?

Он открыл неведомые области земного шара, он первым из путешественников-исследователей пересек великие пустыни Центральной Азии, он прославил русскую науку.

С ружьем за плечами, с бусолью в руках, Пржевальский прошел путь, почти равный по длине земному экватору. И там, где раньше на карте было обширное белое пятно, появились штрихи открытых им горных хребтов, волнистые контуры неведомых прежде озер. Менялся на листах географических атласов извилистый рисунок рек, вдоль которых он двигался. А там, где его караван пересек голые сыпучие пески, сетка долгот и широт покрылась густой рябью крапин. И вот безграничные пустыни приобрели географические границы.

То в седле, то в походной палатке, в странствиях по горам и безводным степям, Пржевальский провел более десяти лет. В глубине пустынь он нашел множество видов растений и животных, до него неизвестных науке. Страстный натуралист и замечательный охотник, он привез из своих экспедиций огромные ботанические и зоологические коллекции, содержавшие около 35000 экземпляров!

Сам Пржевальский не раз объяснял свои успехи «удивительным счастием», которое всегда сопутствовало ему в путешествиях. Но такое объяснение свидетельствует только о скромности Пржевальского.

«Для успеха великого предприятия, — говорит современник Пржевальского — известный русский путешественник Семенов-Тян-Шанский, — нужно, чтобы лицо, его исполняющее, обладало известной совокупностью качеств, которые редко встречаются соединенными в должной гармонии в одном человеке».

Пржевальский был одним из тех редких людей, в которых соединялись черты, наиболее ценные для путешественника.

О том, какие именно качества должен сочетать в себе путешественник-исследователь, лучше всего сказал сам Пржевальский. В последней из своих книг он перечисляет личные свойства, знания и навыки, необходимые человеку, «для которого выпадает завидная доля исследователя далеких стран».

Призвание — «путешественником нужно родиться». «Прирожденная страсть к путешествию и беззаветное увлечение своим делом явятся могучими рычагами успеха, ибо будут поддерживать и согревать в те трудные минуты, которые придется переносить не один раз».

«Научная подготовка», «достаточное знакомство с различными отраслями предстоящих исследований».

Высокое чувство национального достоинства. Путешественник, «помимо научных исследований, нравственно обязан высоко держать престиж своей личности, уже ради того впечатления, из которого слагается в умах туземцев общее понятие о характере и значении целой национальности».

«Сильный характер, энергия, решимость».

«Цветущее здоровье, крепкие мускулы и еще лучше атлетическое сложение».

«Путешественник должен быть отличным стрелком и еще лучше страстным охотником».

Трудолюбие и выносливость. Решая посвятить себя исследованию далеких пустынных стран, путешественник должен знать, что «не ковром там будет постлана ему дорога, не с приветливой улыбкой встретит его дикая пустыня, и не сами полезут ему в руки научные открытия. Нет! Ценою тяжелых трудов и многоразличных испытаний, как физических, так и нравственных, придется заплатить даже за первые крохи открытий». Путешественник «не должен гнушаться никакой черной работы, как, например, вьюченья верблюдов, седланья лошадей, укладки багажа»; «не должен иметь избалованных вкуса и привычек, ибо в путешествии придется жить в грязи и питаться чем бог послал; не должен знать простуды, так как зиму и лето станет проводить на открытом воздухе; должен быть отличным ходоком».

Для путешественника, возглавляющего экспедицию в далекие страны, «на первом плане должна стоять забота об удачном выборе спутников». Но задача не только в том, чтобы выбрать людей, — нужно еще и сплотить их вокруг задуманного дела. «Весь отряд должен жить одною семьею и работать для одной цели под главенством своего руководителя».

Пройти через все опасности и лишения, с которыми связана научная экспедиция в недоступные, неведомые области земного шара, — по силам только людям особенно закаленным, привыкшим подчиняться самой суровой дисциплине, связанным узами наиболее надежного товарищества. Естественно, что таким отрядом мог быть именно военный отряд. «Состав экспедиции из статских людей едва ли возможен, — пишет Пржевальский. — В таком отряде неминуемо воцарится неурядица, и дело скоро рушится само собой. При том же военный отряд необходим, чтобы гарантировать личную безопасность самих исследователей». «Начальник экспедиции и его помощники также будут надежнее из людей военных». «Дисциплину в отряде следует ввести неумолимую, рядом с братским обращением командира с своими подчиненными».

Горячая любовь к Родине и страсть к дальним странствованиям проявились у Пржевальского еще в ранней юности. Из года в год, неутомимой работой, он развивал в себе все качества, необходимые путешественнику-исследователю.

Замыслы путешествий, тщательная подготовка к ним, длительные экспедиции с их ежедневным тяжелым трудом, лишениями, опасностями и радостью научных открытий, — в это Пржевальский вложил себя целиком. Он смотрел на свои путешествия как на «службу для науки и для славы русского имени». Рассказ о его жизни — это рассказ о том, как он стал путешественником и как он путешествовал.

Иной жизни у него не было. Иной страсти он никогда не знал. Даже годы детства, отрочества и ранней юности были школой его будущих странствий.

Пржевальский жил в ту эпоху, когда русская культура утверждала свое мировое значение.

Годы жизни и деятельности Пржевальского — это те годы, когда творили Толстой и Чайковский, когда русская наука подарила миру периодическую систему элементов Менделеева, эмбриологические открытия Ковалевского, учение о рефлексах головного мозга Сеченова, теорию фагоцитоза Мечникова, физиологию растений Тимирязева.

Столь же велики в это время заслуги русских перед географической наукой.

На протяжении девятнадцатого века Россия проторяла новые торговые пути, завоевывала новые рынки, расширяла свои владения. Ход развития России требовал разнообразных и обширных географических исследований. И через весь девятнадцатый век тянется длинный ряд замечательных открытий, сделанных русскими путешественниками.

История русских путешествий уже насчитывала к этому времени ряд столетий. Еще в пятнадцатом веке тверской гость Афанасий Никитин ходил в Индию, в шестнадцатом — казаки Петров и Ялычев проникли в Китай, в семнадцатом — казаки Поярков, Хабаров, Дежнев, Атласов проложили путь через Восточную Сибирь, в восемнадцатом — моряки Малыгин, Челюскин, Лаптевы исследовали северные берега Азии.

В конце восемнадцатого века, отправясь «на знаемые и незнаемые острова для производства пушного промысла и всяких поисков и заведения добровольного торга с туземцами», небогатый рыльский купец Шелехов водрузил флаг России в Новом Свете. И русские корабли, которым победы Ушакова и Сенявина открыли путь в дальние моря, двинулись вокруг всей земли к русским поселениям на северо-западных берегах Америки.

Весь земной шар обошли в первые три десятилетия девятнадцатого века корабли Крузенштерна и Лисянского, Беллинсгаузена и Лазарева, Головнина, Литке, Станюковича. На карте мира, от Антарктиды до Аляски, появились русские названия, — названия вод и земель, открытых моряками России. За много тысяч километров от русских границ — во льдах Антарктики — есть остров Петра I. Из вод Тихого океана поднимаются острова Бородино, Смоленск, Малоярославец. Пролив Головнина между двумя островами Курильского архипелага, мыс Литке в Беринговом проливе, острова Прибылова и Баранова у берегов Америки и множество других имен на карте земного шара рассказывают нам славную историю русских открытий.

Однако географические исследования русских были направлены главным образом не за океаны, а на прилегающие к России области суши.

В девятнадцатом веке Россия овладевала обширными территориями в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Не только для правительства, но и для ученых новые русские владения и соседние с ними страны были неведомой областью. Изучение их природных богатств, путей сообщения, населения было важно и для науки и для русского государства.

Размах начавшихся географических исследований вскоре же потребовал создания всероссийской организации, которая располагала бы средствами для снаряжения многочисленных экспедиций и руководила бы деятельностью исследователей. В 1845 году по инициативе виднейших русских ученых было создано Русское географическое общество.

Руководителем этой замечательной организации стал выдающийся русский гидрограф и исследователь Арктики — адмирал Ф. П. Литке. Среди основателей общества мы видим и других известных русских мореплавателей-ученых — адмиралов И. Ф. Крузенштерна и Ф. П. Врангеля, а среди деятелей его — знаменитых путешественников-исследователей П. П. Семенова-Тян-Шанского, адмирала Г. И. Невельского, Н. А. Северцова и других представителей передовой русской науки.

Правительство было весьма заинтересовано в создании общества: ведь его исследовательская деятельность должна была способствовать освоению новых русских территорий и доставлять разнообразные сведения о соседних азиатских странах. К тому же правительство радо было «разделить» с русскими учеными славу их открытий. Поэтому официально оно взяло Географическое общество под свою «опеку», но средства на экспедиции отпускало ему крайне скаредно. Только дарованиям русских ученых, их самоотверженной преданности отечественной науке, их неутомимой энергии обязано Русское географическое общество своими исключительными успехами.

В истории исследований и открытий создание Русского географического общества сыграло важную роль. Общество объединило все силы русской географической науки и содействовало блистательному ее развитию. Один географ девятнадцатого века метко назвал Русское географическое общество «министерством географических исследований и открытий».

Создание «географического министерства» положило начало эпохе замечательных путешествий Семенова-Тян-Шанского, Северцова, Пржевальского, Миклухо-Маклая, Воейкова, Потанина, Козлова, Грум-Гржимайло, Обручева. Эта великая эпоха путешествий выдвинула русскую географическую науку на одно из первых мест в мировой науке о земле и на первое место в области исследования Центральной Азии.

Именно в первые годы этой эпохи воспитывался Пржевальский, определялись его интересы, складывалось его мировоззрение. Научные путешествия в те времена уже приковывали к себе внимание широких общественных кругов. В обществе уже выработалось понятие о «призвании путешественника», подобном призванию воина, ученого, поэта, художника, — столь же почетном и заслуживающем того, чтобы посвятить ему жизнь.

«Сильная, с детства взлелеянная страсть к путешествию» (этими словами Пржевальский начинает первую свою книгу) была посеяна и взращена в его душе современным ему русским обществом.

Предок Пржевальского по отцу был запорожский казак. Предания об отважном запорожце Корниле Анисимовиче с детства запечатлелись в душе Пржевальского, и в русском казаке он всегда видел воплощение драгоценных человеческих свойств — отваги, выносливости, предприимчивости. Именно казаков выбирал он себе в спутники во всех путешествиях. Многолетняя дружба связывала Пржевальского с казаками Иринчиновым и Телешовым.

В одном письме к другу, написанном перед выступлением в первое путешествие по Центральной Азии, Пржевальский сравнил себя с «самим Ермаком Тимофеевичем». Это сравнение не случайно: путешествия Пржевальского явились как бы историческим продолжением походов знаменитых казаков-«землепроходцев» — Ермака, Пояркова, Дежнева, Хабарова, Атласова, открывших громадные области Азии, неведомые до них ни одному европейцу.

Дед Николая Михайловича по матери был безземельным крепостным крестьянином — «дворовым человеком». Взятый на военную службу, Алексей Каретников, благодаря исключительным способностям, быстро сделал карьеру, небывалую для рекрута из крепостных, и выслугой чина приобрел не только вольность, но и дворянство. Поступив на гражданскую службу, Алексей Степанович составил себе небольшое состояние и, выходя в отставку, купил в Смоленской губернии имение Кимборово.

Здесь, 31 марта 1839 года[1], и родился его внук — Николай Пржевальский.

Отец Пржевальского, офицер-инвалид, имевший лишь скудную пенсию, умер, когда Коле было семь лет, а его брату Володе — шесть. Мать, получив по завещанию ничтожное наследство, отстроила неподалеку от Кимборова небольшую усадьбу — Отрадное. Средств, которые доставляло отрадненское хозяйство, едва хватало Елене Алексеевне для того, чтобы воспитывать двух детей.

Усадьбу окружала дикая глушь смоленских лесов. Медведи бродили в брусничниках и малинниках, а ночью забирались в отрадненские овсы. Кабаны по тростниковым заводям охотились за раками в тине. Рыси, притаившись в ветвях над кабаньими тропами, подстерегали добычу. Глухари, ощипав ягоду в чащах, летали на хлеба.

«Рос я в деревне дикарем, — рассказывает Пржевальский. — Воспитание было самое спартанское».

Коля и его меньшой брат Володя привыкли выходить из дому во всякую погоду, в одной рубашке выбегали под проливной дождь или на снег. Целые дни проводили они в лесу, пускали стрелы из самодельных луков, лазали по деревьям, отыскивая птичьи гнезда. «Розог немало досталось мне в ранней юности, — вспоминал впоследствии Пржевальский, — потому что я был препорядочный сорванец».

В годы раннего детства сказки няни Макарьевны заменяли Коле чтение. Книг в Отрадном почти не было. Только офени-коробейники вместе с «ситцами и парчой», вместе с «мылами пахучими — по две гривны за кусок» приносили в Отрадное и книги, — все больше лубочные издания вроде знаменитой «Битвы русских с кабардинцами» и «Страшного клада или татарской пленницы». Но иногда в коробах офеней попадались и разрозненные номера литературных журналов, чаще всего — многолетней давности: номера «Отечественных записок», где в сороковые годы сотрудничали Белинский и Т. Грановский, некрасовского «Современника», «Библиотеки для чтения» Сенковского.

Лет с восьми Коля Пржевальский жадно читал все, что попадалось в руки, и прочитанное врезывалось ему в память на всю жизнь. В журналах Коля находил описания путешествий. Рассказы о странствованиях в далеких странах производили на мальчика неизгладимое впечатление.

Когда Коле минуло десять лет, а его брату Володе девять, их отвезли в Смоленскую гимназию.

Это учебное заведение было совершенно в духе того времени. Здесь больше секли, чем обучали. Дворянские сынки по нескольку лет оставались в одном классе. Рядом с десятилетними мальчуганами, только что сменившими короткие штаны на длинные гимназические, сидели двадцатилетние ленивцы, у которых уже густо росла борода.

«Подбор учителей, — вспоминал впоследствии Пржевальский, — за немногими исключениями, был невозможный; они пьяные приходили в класс, бранились с учениками, позволяли себе таскать их за волосы. Из педагогов особенно выделялся в этом отношении один учитель. Во время его класса постоянно человек пятнадцать было на коленях». Инспектор, как рассказывает Пржевальский, каждую субботу сек воспитанников «для собственного удовольствия».

Среди своих одноклассников Коля Пржевальский оказался самым юным, но самым сильным и способным. Вскоре же он стал вожаком своего класса, никто не смел задирать его или при нем обижать новичков, за которых он всегда заступался.

Как-то один из невежественных и пьяных самодуров-учителей несправедливо поставил всему классу плохие отметки. Возмущенные гимназисты решили уничтожить классный журнал. Дело было поручено Коле Пржевальскому. В тот же день журнал исчез в волнах Днепра.

Четыре дня начальство искало виновного, четыре дня весь класс сидел на хлебе и воде. Гимназисты молчали. Начальство пригрозило им исключением из гимназии. Тогда Коля взял всю вину на себя, и его одного наказали — жестоко высекли розгами.

Учился Коля прекрасно. Память у него была такая, что, прочитав урок один раз, он отвечал отлично. И все-таки, вспоминая годы, проведенные в гимназии, Пржевальский говорил: «Скажу поистине, слишком мало вынес оттуда… Дурной метод преподавания делал решительно невозможным, даже при сильном желании, изучить что-либо положительно».

Гораздо больше, чем школьные наставники, сделал для воспитания будущего путешественника дядя его — Павел Алексеевич Каретников. Этот страстный охотник и знаток природы помог развиться наклонностям, которые Коля обнаруживал с малых лет. Еще в самом раннем детстве Коля больше всех других сказок Макарьевны любил слушать про «Ивана — великого охотника», часами он мог следить за вознею птиц в гнезде. Когда мальчик подрос, Павел Алексеевич стал брать его с собой на охоту. Коля учился наблюдать жизнь леса и его обитателей.

В двенадцать лет Коля получил от дяди драгоценный подарок — охотничье ружье. Коля тогда проводил в Отрадном пасхальные каникулы. Мальчик так увлекался охотой, что когда ручей преграждал ему путь, он — в эту холодную пору ранней весны — раздевался донага, переходил вброд ручей и продолжал преследовать дичь.

Вскоре он в первый раз выследил и убил лисицу и, гордый своею добычей, прибежал показать ее матери. Впоследствии его пули разили медведей в лесах Уссурийского края и диких яков в горах Тибета, но ни одна даже самая диковинная добыча не порадовала его так, как эта первая его лисица!

На рождество, на пасху и на летние каникулы Коля приезжал из Смоленска в Отрадное. Охота тут была богатая, и он почти ежедневно приносил к столу дичь.

В стужу, в жару, в метель, в дождь бродил юный охотник по лесам и болотам Смоленщины. Эти продолжительные прогулки с ружьем закаляли здоровье, развивали наблюдательность. Коля ближе знакомился с природой, приобретал охотничьи навыки. Он стал неутомимым ходоком. В зрелые годы он не привез бы из своих экспедиций тысячи экземпляров птиц, рыб и зверей, если бы гимназистом, во время каникул, не пропадал на охоте и на рыбной ловле от предрассветной темени до вечерних потемок. Смоленские леса были первой школой его будущих странствий.

Весною и осенью над его головой пролетали стаи дергачей, куликов, журавлей, и у мальчика, провожавшего их глазами, рождалось желание лететь вместе с ними — туда, где в знойных пустынях синеют озера и медленно движутся пересыпаемые ветром песчаные холмы. Увидеть то, чего еще никто не видел! Добраться до тех мест, где еще не побывал человек! Первым вступить в неведомую страну!

Пржевальский был в шестом классе гимназии, когда началась Крымская война.

Рост могущества России в девятнадцатом веке, в частности усиление ее позиций на Ближнем Востоке, стремление России открыть себе свободный путь через Босфор и Дарданеллы, — все это вызывало яростное противодействие соперничавших с ней мировых держав — Англии и Франции. Орудием в руках этих держав служила Турция. На стороне России были симпатии славянских и других народов Балкан, томившихся под турецким владычеством.

Войну против России вначале вела одна Турция. В ноябре 1853 года русские войска в Закавказье разгромили главные силы турецкой армии, превосходившие их численно более чем в три раза. В это же время отряд русских кораблей под командованием Нахимова уничтожил на Синопском рейде турецкий черноморский флот.

Разгром турецкой эскадры ускорил вступление в войну Англии и Франции.

Высадив в Крыму большой десант, неприятель в ночь на 28 сентября 1854 года приступил к осаде Севастополя. Началась 11-месячная героическая Севастопольская оборона.

В городах России, «в каждом доме на вечерах щипали корпию», — вспоминает один современник Пржевальского. «Рекрутские наборы следовали один за другим. Мы постоянно слышали причитания крестьянок».

В 1855 году Пржевальский с отличием окончил Смоленскую гимназию. В это время, далеко на юге, пороховой дым окутывал изрытые ядрами севастопольские бастионы. «Геройские подвиги защитников Севастополя, — вспоминал впоследствии Пржевальский, — постоянно разгорячали воображение 16-летнего мальчика, каким я был тогда. Не имея ни малейшего понятия о действительной обстановке этой (военной —

Но вступить в ряды армии Пржевальскому удалось только к осени, когда севастопольская эпопея уже окончилась. 27 августа русские войска оставили дымящиеся развалины города, под которыми были погребены восемьдесят тысяч героев и среди них — Корнилов, Истомин, Нахимов.

Неудачная война усилила в широких кругах русского общества недовольство всем укладом крепостной России. Громче, чем прежде, стали раздаваться требования реформ, — прежде всего отмены крепостного права, но также и всестороннего преобразования государства, включая и армию.

Пржевальскому, при его наблюдательности и впечатлительности, пороки николаевской армии не могли не броситься в глаза, а армейская служба, нисколько не походившая на его мечты о геройских подвигах, должна была показаться особенно тягостной.

Определенный на службу в Рязанский пехотный полк, Пржевальский в своих письмах к матери, в первом своем литературном опыте — «Воспоминания охотника» (1862) и позднее в своей автобиографии рассказал о глубоком разочаровании, которое он испытал, попав в армейскую обстановку тех лет.

Офицеры в полку решительно ничего не делали, все время проводили в попойках и за игрою в карты. Для своих обедов они заставляли солдат воровать у — населения птицу. На юнкеров офицеры просто не обращали внимания, с солдатами обращались жестоко.

Пржевальский с отвращением писал матери о юнкерах, с которыми ему пришлось служить в одной команде: «Бóльшая часть из них негодяи, пьяницы, картежники». Пржевальский сторонился их разгульной компании.

Ротный командир — пропойца и самодур — не раз вызывал к себе Пржевальского и приказывал ему пить, чтобы «не порочить чести мундира». Ротный всячески грозил Пржевальскому, высмеивал его. Ничего не добившись ни насмешками, ни угрозами, ротный в конце концов проникся уважением к твердой, воле молодого офицера: «Из тебя, брат, прок будет!»

После года службы, 24 ноября 1856 года, Пржевальский был произведен в прапорщики и переведен в Полоцкий пехотный полк, стоявший в городе Белом, Смоленской губернии. Брат Пржевальского, Владимир Михайлович, передает следующий его рассказ:

«Офицеров этого полка никто не хотел пускать на квартиру. На площадке среди города был нанят особый дом. Посреди комнаты стояло ведро с водкой и стаканы. День начинался и кончался пьянством вперемежку со скандалами. Местные жители обходили этот дом далеко, чтобы не попасть на глаза офицерам и избежать скандала»… В Белом, а затем в Кременце, куда в 1860 году был переведен полк, Пржевальский с волнением прислушивался к толкам о предстоящих реформах, о долгожданном освобождении крестьян.

Царское правительство и помещиков вынуждала вступить на путь реформ создавшаяся в России в 1859–1861 годах политическая ситуация, которую Ленин охарактеризовал как «революционную»[2]. Эту ситуацию в России создали неуклонно учащавшиеся и ширившиеся крестьянские волнения и сопровождавший их революционный подъем в передовых кругах интеллигенции.

Широкий общественный подъем в значительной степени был подготовлен деятельностью великих русских революционных демократов — Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова.

Революционные демократы, боровшиеся за реалистическое мировоззрение, за материализм, за революционное переустройство государственного и общественного строя России, оказали огромное влияние на русскую интеллигенцию. Они воспитали поколение «шестидесятников» — людей передовых общественных и научных взглядов.

Демократические идеи Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова проникали во все слои русского общества, даже и в ту среду, которая являлась опорой самодержавно-помещичьего строя, — в среду офицерства, к которому принадлежал и Пржевальский.

Во флоте, в армии, во всех родах войск нашлись офицеры, пожелавшие служить народу, а не царю. Одни, как лейтенант Станюкович, сын влиятельного адмирала, отказывались от блестящей офицерской карьеры, чтобы стать народными учителями. Другие, как полковник корпуса лесничих Шелгунов, выходили в отставку, чтобы посвятить себя пропаганде демократических взглядов. Отдали жизнь в борьбе с самодержавием офицеры Потебня, Черняк, Иваницкий, Станкевич.

Недовольство существующими порядками чувствовали многие молодые офицеры. К числу их принадлежал и Пржевальский. «Я невольно, — писал он впоследствии, вспоминая то время, — задавал себе вопрос: где же нравственное совершенство человека, где бескорыстие и благородство его поступков, где те высокие идеалы, пред которыми я привык благоговеть с детства? И не мог дать себе удовлетворительного ответа на эти вопросы, и каждый месяц, можно сказать, каждый день дальнейшей жизни убеждал меня в противном, а пять лет, проведенных на службе, совершенно переменили мои взгляды на жизнь и человека… Я хорошо понял и оценил то общество, в котором находился».

Эта отрицательная оценка господствовавшего сословия и общественных порядков того времени характерна для передовой русской интеллигенции шестидесятых годов.

Впоследствии, как мы увидим, Пржевальский, описывая положение русских переселенцев на Дальнем Востоке, разоблачал акты насилия царских властей и спекулятивные аферы дальневосточного купечества. В своих книгах о Центральной Азии он критиковал отсталый феодальный строй центрально-азиатских стран.

Однако связь Пржевальского с передовыми идеями пятидесятых-шестидесятых годов ярче всего проявилась в его деятельности натуралиста и географа, которой он посвятил себя целиком.

В середине XIX века в формировании мировоззрения передовой русской интеллигенции громадную роль играли успехи естественных наук. Энгельс писал, что естествознание в XIX веке стало «системой материалистического познания природы»[3], что именно благодаря замечательным открытиям в этой области «материалистическое мировоззрение, в наше время несомненно более обосновано, чем в прошлом столетии»[4].

К естественно-научному материализму пришли русские революционные демократы — Герцен и Чернышевский.

Их материалистические взгляды, а также пропаганда изучения естественных наук, которую вел Писарев, оказали большое влияние на молодое поколение русской интеллигенции. Тургенев в романе «Отцы и дети» (1862) отметил распространившийся среди молодежи страстный интерес к естествознанию.

В числе многих молодых людей, глубоко захваченных этим интересом, был и Пржевальский. Утоления той умственной и нравственной неудовлетворенности, от которой он начал страдать с самого начала своей военной службы, Пржевальский стал искать прежде всего в изучении природы. Передвигаясь вместе со своим полком, Николай Михайлович собирал гербарий растений тех местностей, в которых он бывал. Все свободное от службы время он бродил с ружьем по болотам или собирал травы.

«Это, — вспоминал он впоследствии в своей автобиографии, — навело меня на мысль, что я должен непременно отправиться путешествовать». Теперь это уже были не детские мечты о странствиях, но зрелое решение стать путешественником-исследователем.

Служа в полку, Пржевальский усердно изучал труды по ботанике, зоологии, географии.

Именно в это время, в пятидесятых-шестидесятых годах, начинался расцвет русского естествознания. Представленное трудами одного из русских предшественников Дарвина — К. Ф. Рулье, замечательными исследованиями Сеченова, Ковалевского, Мечникова, Тимирязева, — передовое русское естествознание стояло на позициях материализма и эволюционного учения.

Дарвин, утвердивший в науке это учение, по определению Ленина, «положил конец воззрению на виды животных и растений, как на ничем не связанные, случайные, «богом созданные» и неизменяемые, и впервые поставил биологию на вполне научную почву, установив изменяемость видов и преемственность между ними…»[5]

Пржевальский усвоил принципы этого учения и впоследствии постоянно исходил из них при исследовании животного и растительного мира. Причины сходства и различия в признаках между тем или иным новооткрытым им видом и ближайшими представителями того же рода, — например, между дикой «лошадью Пржевальского» и домашней лошадью, — Пржевальский искал в истории развития этих видов от общего предка при различных условиях (пища, климат, местность, образ жизни).

В целом свою задачу путешественника-исследователя Пржевальский понимал как ученый, стоящий на позициях естественно-научного материализма: строение земной поверхности изучаемой страны, ее климат, растительный и животный мир он постоянно рассматривал в их взаимной тесной связи.

Рано пробудившаяся в Пржевальском страсть к изучению природы вполне объясняет нам, почему из элементов прогрессивной идеологии пятидесятых-шестидесятых годов он успешно усвоил и развил в своей деятельности именно естественно-научный материализм, в частности — материалистическое учение об эволюции видов.

Страстный патриотизм заставил Пржевальского смотреть на свои научные исследования как на дело национальное, как на «службу для науки и для славы русского имени». Поэтому повсюду в тех далеких странах, куда он проникал, Пржевальский, как мы увидим, чувствовал себя не только ученым, но и представителем своей нации, престиж которой он «нравственно обязан высоко держать».

«Прослужив пять лет в армии, — рассказывает Пржевальский, — протаскавшись в караулы и по всевозможным гауптвахтам, и на стрельбу со взводом, я, наконец, ясно сознал необходимость изменить подобный образ жизни и избрать более обширное поприще деятельности, где бы можно было тратить труд и время для разумной цели».

Итак, решение стать путешественником принято окончательно. Какую же часть света отправиться исследовать?

В начале шестидесятых годов внимание европейских географов приковано к Африке. Экспедиции, одна за другой, отправляются вглубь Черного материка. В исследовании его соревнуются все страны Европы.

Не отправиться ли и Пржевальскому в Африку?

Но столь же неисследованная область земного шара расстилается и у самой русской границы, у рубежей недавно присоединенных к России среднеазиатских и дальневосточных территорий. Эта область — Центральная Азия. Ее исследование для России и для русской науки — задача несравненно более важная, чем исследование Африки!..

«Сильная, с детства взлелеянная страсть к путешествию», жажда научных открытий — сочетались в Пржевальском с любовью к отечеству, с горячим желанием потрудиться ему на пользу. Естественно, что Пржевальский решил посвятить свою жизнь исследованию не Африки, но Азии.

Рассчитывая, что экспедицию в Центральную Азию легче будет организовать в граничащей с нею Сибири, молодой офицер подал по начальству прошение о переводе его на Амур.

Начальство не оставило прошение без ответа: Пржевальского посадили под арест на трое суток.

Но Пржевальский был не таким человеком, которого могла остановить неудача. «Я верю в свое счастье», — писал Николай Михайлович. Он стал готовиться в Академию генерального штаба, чтобы, окончив ее, добиться назначения в Восточную Сибирь.

Как ни тяготился Пржевальский службой в полку, но и она была полезной школой для будущего путешественника. Военная выучка пригодилась ему впоследствии, когда в глубине азиатских пустынь он с кучкой отважных спутников обращал в бегство многолюдные разбойничьи шайки, рассчитывавшие поживиться вьюками его каравана.

Служа в полку, Пржевальский по шестнадцать часов в сутки занимался подготовкой к экзаменам в Академию. Однополчане прозвали его «ученым».

Стояло лето 1861 года. Несколькими месяцами ранее, 19 февраля, царь подписал манифест, в котором объявлялось, что «крепостное право на крестьян отменяется навсегда».

Отмены крепостного права настоятельно требовало экономическое развитие России. «И после 61-го года, — пишет Ленин, — развитие капитализма в России пошло с такой быстротой, что в несколько десятилетий совершались превращения, занявшие в некоторых старых странах Европы целые века»[6]. «Россия сохи и цепа, водяной мельницы и ручного ткацкого станка стала быстро превращаться в Россию плуга и молотилки, паровой мельницы и парового ткацкого станка».[7]

Однако Ленин подчеркивал, что «крестьян «освобождали» в России сами помещики…»[8] Поэтому «пресловутое «освобождение» было бессовестнейшим грабежом крестьян, было рядом насилий и сплошным надругательством над ними»[9].

Крестьяне встретили «Положение» 19 февраля 1861 года массовыми волнениями. Власти подавляли их вооруженной силой.

Широкому движению крестьянских масс сопутствовал также революционный подъем в передовых кругах интеллигенции. Революционные демократы Чернышевский, Герцен, Огарев, Шелгунов выступили с резкой критикой реформы.

Чернышевский писал, что из «освобождения» крестьян «выйдет мерзость». Он говорил о крестьянской реформе: «Лучше пропадай все дело, которое приносит вам только разорение!» «Освобождение — обман», — писал Герцен в своем «Колоколе». Огарев заявлял: «Старое крепостное право заменено новым… Народ царем обманут».

Революционные настроения интеллигенции — в особенности молодежи — проявлялись сильнее всего в Петербурге. После студенческих беспорядков 1861 года власти даже сочли необходимым закрыть Петербургский университет.

Именно в это время (летом 1861 года) Пржевальский «с тощим кошельком и большими надеждами на будущее», — как пишет один из его биографов, — приехал в Петербург, чтобы держать экзамен в Академию генерального штаба.

До нас не дошло ни одного прямого свидетельства о том, как откликнулся Пржевальский на события 1861 года, о том, как отнесся он к реформе, сократившей крестьянские наделы и заменившей крепостную зависимость крестьянина трудовой и денежной повинностью за пользование наделом. Нет свидетельств и о том впечатлении, которое произвели на Пржевальского акты насилия, сопровождавшие введение реформы. Но зная — позднейшие его высказывания о положении земледельцев, невозможно допустить, чтобы он мог быть удовлетворен реформой.

Так в своем «Путешествии в Уссурийском крае» (1870), описывая бедствия земледельцев (казаков и крестьян) на Дальнем Востоке, Пржевальский осуждал «принудительную барщинную систему и суровые меры, ее сопровождавшие». Он возмущался таким положением, при котором земледельцы «бóльшую часть своих заработков должны были отдавать теперь в уплату прежде сделанного долга». «Все это в долг и в долг! — с горечью писал Пржевальский. — Когда же он будет выплачен?.. Быть может, все еще надеются на лучшее будущее?.. Но увы! едва ли это будущее может быть лучшим. Без коренных изменений в самом устройстве населения нет никакой вероятности надеяться на что-либо более отрадное против настоящего».

В своей книге «От Кяхты на истоки Желтой реки» (1888) Пржевальский с большим сочувствием рассказал о положении земледельцев в Восточном Туркестане: «На семью в 5–6 душ едва ли придется 1½ — 2 десятины земли; обыкновенно земельный надел еще меньше… К столь незавидной доле следует еще прибавить полную деспотию всех власть имущих, огромные подати, эксплоатацию кулаков, чтобы понять, как не сладко существование большей части жителей».

Невозможно предположить, чтобы страдания родного народа вызывали у Пржевальского меньше сочувствия, чем страдания чужеземцев…

ß бурное лето 1861 года Пржевальский усиленно готовился к экзаменам, потом блестяще сдал их и осенью приступил к занятиям в Академии. Сильно нуждаясь, живя впроголодь, Николай Михайлович обучался здесь военным наукам, а все свободное время посвящал изучению трудов по географии, ботанике, зоологии.

Сохранилось много рассказов о замечательной памяти Николая Михайловича. По словам его товарища по Академии — Фатеева, Пржевальский часто предлагал раскрыть знакомую книгу на любой странице и прочитать вслух одну-две строки, а затем уже сам продолжал наизусть целые страницы, нисколько не отступая от текста.

Только по одному предмету Пржевальский получил в Академии плохую отметку. Будущий великий географ, определивший впервые десятки пунктов в Центральной Азии, заснявший глазомерной съемкой тысячи километров неведомых до него пространств и прославившийся точностью своих карт, получил такой низкий балл за практическую съемку местности, что его едва не исключили из Академии!

Произошло это потому, что Пржевальского послали на съемку в Боровичский уезд, не представлявший для него ни малейшего географического интереса. Зато охота здесь была отличная, и она настолько захватила страстного охотника, что съемке он не уделял почти никакого внимания.

Весной 1863 года Пржевальский окончил Академию и был произведен в поручики.

Один из его товарищей так описывает его в эту пору: «Он был высокого роста, хорошо сложен, худощав, симпатичен по наружности и несколько нервен. Прядь белых волос в верхней части виска при общей смуглости лица и черных волосах привлекала к себе невольное внимание».

В конце 1864 года мы видим Николая Михайловича преподавателем географии в Варшавском юнкерском училище.

В Варшаве он познакомился с известным зоологом В. К. Тачановским, большим знатоком орнитологической фауны Азии. Много нужных сведений почерпнул у него Николай Михайлович, а главное — научился прекрасно препарировать птиц и набивать чучела. Драгоценным приобретением оказалось впоследствии это искусство для путешественника, собравшего замечательные коллекции, обогатившие науку.

Для юнкеров Варшавского училища Пржевальский написал превосходный «Учебник всеобщей географии», который долгое время служил руководством не только для многих учебных заведений России, но получил распространение далеко за ее пределами.

Не один еще год пройдет, прежде чем Пржевальский отправится в первое свое путешествие. Сейчас он только преподаватель географии. Нo русские путешественники уже приняли его в свою семью. Русское географическое общество, прославленное именами Беллинсгаузена, Семенова-Тян-Шанского, Невельского, избрало молодого, еще безвестного Пржевальского своим действительным членом.

Этой чести Пржевальский удостоился за первую свою географическую работу — «Военно-статистическое обозрение Приамурского края», написанную еще в Академии. По отзыву Семенова-Тян-Шанского эта работа «основана была на самом дельном и тщательном изучении источников, а главное на самом тонком понимании страны».

Избрание произошло 5 февраля 1864 года. Это было как бы посвящение Пржевальского в путешественники.

В Варшаве Пржевальский снова подал по начальству прошение о переводе его в Сибирь. В ожидании удовлетворения своего ходатайства он деятельно готовился к будущим путешествиям.

В тиши своего рабочего кабинета в юнкерском училище Пржевальский странствовал по картам Азии, переваливал через горные хребты, углублялся в песчаные и солончаковые степи. Книги, написанные предшественниками Пржевальского, рисовали ту отрывочную и искаженную картину Центральной Азии, которую ему предстояло вскоре заново переписать с натуры.

И вот, наконец, пришел долгожданный приказ о переводе в Восточную Сибирь!

В конце января 1867 года, на пути в Сибирь, Пржевальский, молодой офицер, еще не совершивший ни одной экспедиции, впервые встретился в Петербурге со знаменитым путешественником Семеновым-Тян-Шанским. Пржевальский изложил ему свой замысел путешествия в Центральную Азию и просил содействия Русского географического общества, в котором Семенов занимал видное положение.

Вполне понятно, почему Николай Михайлович обратился не к руководителю общества Литке, ученому океанографу и исследователю Арктики, а именно к Семенову, за несколько лет до того совершившему замечательное путешествие в недоступные горные области Центральной Азии. Кому мог быть ближе, чем Семенову, заветный замысел Пржевальского?

Снарядить дальнюю экспедицию под руководством человека, который еще не проявил себя как путешественник и был неизвестен в научном мире, отпустить ему для этой цели средства общество не решилось. Но из знакомства с Пржевальским Семенов, по собственным словам, вынес впечатление, «что из талантливого молодого человека может выйти замечательный путешественник».

Сам Пржевальский был уверен в том, что его путешествие в Центральную Азию должно привести к важным научным открытиям. Нужно сказать, что он с такой прямодушной наивностью выражал эту уверенность, что и Семенов и другие географы старшего поколения при первом знакомстве с Пржевальским приписали ее излишней «самонадеянности молодого человека».

«Последствия показали, однако же, — пишет один из них, В. Липинский, — что в уверенности этой оказывалась сила гения, проявление которого весьма рельефно обнаружилось в труде, к которому он готовился».

В воспоминаниях о Пржевальском Семенов так рассказывает об окончании их разговора:

«Я обещал Николаю Михайловичу, что если он на собственные средства сделает — какие бы то ни было интересные поездки и исследования в Уссурийском крае, которыми докажет свою способность к путешествиям и географическим исследованиям, то, по возвращении из Сибири, он может надеяться на организацию со стороны Общества под его руководством более серьезной экспедиции в Среднюю Азию».

Таким образом, для того, чтобы открыть себе заветный путь в далекие неведомые страны, Пржевальскому нужно было прежде «сдать экзамен на путешественника», совершить пробное путешествие по неисследованной окраине самой России — по присоединенному к русскому государству всего лишь за несколько лет до того Уссурийскому краю.

С рекомендательными письмами Семенова Пржевальский в конце марта 1867 года прибыл в Иркутск к начальнику штаба сибирских войск и председателю Сибирского отдела Русского географического общества — генералу Б. К. Кукелю.

Незадолго до того генерал Кукель, умеренный либерал, которого правительство подозревало «в связях с революционерами», был смещен c поста губернатора Забайкальской области. Два жандарма ждали его в Иркутске, чтобы везти в Петербург. В Петропавловской крепости для него уже был приготовлен каменный гроб. Но заступничество его покровителя — члена Государственного совета H. H. Муравьева-Амурского — спасло Кукеля.

Пржевальского генерал Кукель принял ласково и обещал вскоре командировать его в Уссурийский край для исследования этой обширной и неизученной окраины Российской империи. Николай Михайлович стал готовиться к путешествию. Он по целым дням просиживал в библиотеке Сибирского отдела Общества, читая рукописи и книги, в которых можно было почерпнуть сведения об Уссурийском крае.

В мае 1867 года Пржевальский дождался, наконец, командировки, о которой мечтал.

Едва ли какой бы то ни было путешественник-исследователь того времени был лучше подготовлен к первому своему путешествию, чем Пржевальский. Отправляясь на Уссури, Николай Михайлович знал все, что уже было известно об этом крае, благодаря нескольким экспедициям предшествующих лет. Он знал, какие его местности еще никем не исследованы, какие географические задачи, связанные с его изучением, еще не решены. Пржевальский обладал всеми нужными знаниями, навыками и способностями для того, чтобы произвести эти исследования, решить эти задачи. Не менее подготовлен он был также и в области зоологии и ботаники. Взглянув на растение, животное или птицу, он легко мог бы определить — водятся ли они и в Европейской России, или принадлежат исключительно к растительно-животному царству Восточной Сибири, упоминают ли о них исследователи, путешествовавшие по Уссури до него. К тому же Николай Михайлович был опытным охотником, умел искусно препарировать шкурки и высушивать растения.

Тем не менее, в многочисленных работах экспедиции путешественнику необходим был помощник. В своей автобиографии Пржевальский рассказывает: «Тут случайно зашел ко мне из штаба Ягунов, только что поступивший в топографы. Мы разговорились. Ягунов настолько понравился мне, что я предложил ему ехать со мной на Уссури, тот согласился».

Знакомство с Ягуновым завязалось случайно, но не случайно Пржевальский выбрал его своим спутником. Впоследствии Пржевальский не раз говорил о том, какими именно качествами должны обладать участники экспедиции. «Посоветовать же можно при выборе помощников не исключительно гоняться за их специальными знаниями, но обращать также большое внимание и на нравственные качества человека; притом брать людей молодых, сильных и энергических». «Желательно было бы, чтобы юноша поехал по увлечению, а не из-за денег».

Шестнадцатилетний Ягунов, сын бедной ссыльной поселянки, юноша здоровый, способный и усердный, которого очень привлекала мысль пуститься в далекие странствия, был именно таким спутником, в каком нуждался Пржевальский.

Николай Михайлович стал обучать Ягунова снимать и препарировать шкурки животных, сушить растения.

Для снаряжения экспедиции не потребовалось много хлопот: термометр, компас, маршрутные карты да четыре пуда охотничьей дроби, — вот все и готово к отъезду.

23 мая 1867 года Николай Михайлович писал в Варшаву своему другу Фатееву: «Через три дня я еду на Амур, оттуда на реку Уссури, озеро Ханка и на берега Великого океана, к границам Кореи… Да! На меня выпала завидная доля и трудная обязанность — исследовать местности, в большей части которых еще не ступала нога образованного европейца. Тем более, что это будет первое мое заявление о себе ученому миру, следовательно, нужно поработать усердно».

Перед отъездом из Иркутска Пржевальский обещал друзьям: «На Уссури встречу тигра и непременно поохочусь, а может быть и убью его».

А 26 мая Николай Михайлович и его юный спутник Ягунов уже находились в пути.

«Дорог и памятен для каждого человека тот день, — писал впоследствии в своей книге Пржевальский, — в который осуществляются его заветные стремления, когда после долгих препятствий он видит, наконец, достижение цели, давно желанной.

Таким незабвенным днем было для меня 26 мая 1867 года, когда, получив служебную командировку в Уссурийский край и наскоро запасшись всем необходимым для предстоящего путешествия, я выехал из Иркутска по дороге, ведущей к озеру Байкалу и далее через все Забайкалье к Амуру».

По поручению своего начальства Пржевальский должен был собрать все сведения о живущих на Уссури маньчжурах и корейцах, о путях, ведущих к границам Маньчжурии и Кореи.

Сам же Пржевальский поставил себе целью исследовать строение земной поверхности Уссурийского края, изучить его климат, растительный и животный мир, ознакомиться с бытом и промыслами населения.

«Таким образом, — замечает Пржевальский, — на моих плечах лежали две ноши».

Роскошь и разнообразие уссурийских лесов, где растения теплых и холодных стран растут рядом, как братья, — открывались глазам молодого исследователя. В особенности поражали его ели, обвитые виноградом, пробковое дерево и грецкий орех, которые росли в соседстве с кедром или пихтой, и след медведя или соболя рядом со следом тигра.

Пржевальский плыл в лодке вверх по Уссури. Лодку он купил на Хабаровской пристани, а гребцов брал посменно в каждой станице[12]. В то время, как лодка медленно подвигалась вперед против сильного течения, Пржевальский и Ягунов шли берегом, собирая растения и стреляя попадавшихся по пути птиц. Придя в станицу, они сушили травы, препарировали птиц и набивали чучела. Пржевальский делал заметки в путевом дневнике.

Казакам цель этих занятий Пржевальского была непонятна, а трудолюбие офицера-«барина» их удивляло. Однажды старик-казак, видя, что Николай Михайлович долго не спит и сушит растения, вздохнул и с участием сказал:

— Ох, служба, служба царская, много она делает заботы и господам!

Чуть свет Пржевальский и Ягунов вставали и, наскоро напившись чаю, пускались в путь. Если утро выдавалось тихое, Уссури была гладка, как зеркало. Но зоркий глаз Николая Михайловича замечал, как здесь или там всплескивала рыба, взволновав на мгновенье поверхность воды.

Жадно наблюдал путешественник дикую жизнь, которая его окружала, и ничто не укрывалось от его взгляда. Он видел, как беспокойные морские ласточки — «крачки» — снуют по реке, часто бросаясь на воду, чтобы схватить серебристую рыбу. Как серые цапли важно расхаживают по берегу. Как мелкие кулички проворно бегают по песчаным откосам. Он слышал, как сороки, не умолкая, кричат на островах, где уже поспела их любимая ягода — черемуха. А вот высоко в воздухе носится большой стриж, который то поднимается — к облакам, так что Николай Михайлович совсем теряет его из виду, то, мелькнув молнией, падает на воду, чтобы схватить мотылька.

Лодка вплывает в узкую протоку, берега которой обросли, как стеною, густыми зелеными ивами. На длинном суку, протянувшемся над водой, сидит, как истукан, голубой зимородок, подстерегая мелких рыбешек, но, встревоженный появлением людей, поспешно улетает прочь…

Выше поднималось солнце, наступала жара, и голоса птиц смолкали. Над высокими травами уссурийских лугов появлялось множество комаров, мошек и оводов. Они облепляли путников со всех сторон. Нельзя было даже ненадолго присесть на уссурийском лугу, не разведя дымного костра.

Дневной жар сменялся прохладным вечером. Наступало время сделать привал, чтобы просушить собранные растения, приготовить чучела птиц и набросать заметки обо всем виденном в течение дня. Если до станицы было еще далеко, то, выбрав где-нибудь сухой песчаный берег, Пржевальский приказывал казакам устраиваться на ночлег.

Живо разбивали бивуак, разводили костер. Пржевальский и Ягунов принимались за свои работы, а в это время казаки варили чай и готовили незатейливый ужин.

Заходило солнце, быстро ложились сумерки. В наступающей темноте мелькали, как звездочки, светящиеся насекомые. Скоро уже ничего нельзя бьпо разглядеть кругом, можно было только слушать, и Николай Михайлович жадно прислушивался к каждому звуку ночной жизни. Где-нибудь неподалеку равномерно постукивал японский козодой. С болота доносился дребезжащий, похожий на барабанную трель, голос водяной курочки и раздавался звонкий свист камышевки.

Мало-помалу смолкали все голоса и наступала полная тишина, — разве изредка всплеснет рыба или крикнет ночная птица.

Окончив, иногда уже поздно ночью, свои работы, путешественники ложились у костра и скоро засыпали крепким сном. А уже на рассвете холод заставлял их просыпаться и спешить в дальнейший путь.

Вперед! Великий неведомый мир лежит перед путешественником. Этот мир ждет его зоркого глаза, его проницательного ума. Сколько нужно сделать наблюдений! Сколько нужно собрать и высушить трав, настрелять птиц, изготовить чучел! Сколько нужно исходить, изъездить, переплыть! Вперед!

В утренних сумерках, по пустынному берегу Уссури, через лесные дебри идет путешественник.

Исследуя берега Уссури, Пржевальский познакомился с бытом и нравами старожилов этого края — гольдов. Все интересовало Николая Михайловича — и жилища их, и охота, и рыбная ловля.

Пржевальский входил в дымные глиняные фанзы гольдов. Он внимательно разглядывал их быстро скользившие по реке оморочки — длинные, узкие и удивительно легкие берестяные лодки, послушные малейшему движению весла. Вот гольд в оморочке, с острогой в руках, выехал на рыбную ловлю. Заметив большую рыбу, гольд сразмаху ударяет ее своей острогой. Железный трезубец глубоко вонзается в мясо. Метнувшись, рыба срывает наконечник с копья. Но трезубец прикреплен к древку длинной бичевкой, и добыче не уйти.

Пржевальский познакомился и с другим промыслом гольдов — с охотою на диких коз. В том месте, где козье стадо обычно переправляется через реку, гольды устраивали засаду и ждали, пока начнется переправа. Охотились целыми семьями, с женами и детьми.

С копьем в руках несся гольд к плывущей козе и поражал ее одним ударом. Жены и дети гольдов спешили подплыть к ней и тащили к берегу свою добычу. Выйдя на берег, охотники снимали с убитых коз шкуры, резали и сушили на солнце мясо…

Через три месяца после отъезда из Иркутска молодой путешественник изменился до неузнаваемости. «Если бы могли меня теперь видеть, — писал Николай Михайлович другу, — то наверно бы не узнали, потому что вот уже почти два месяца, как я все живу в лесах; борода выросла на вершок, а одеяние сделалось таким, что, пожалуй, не надел бы и нищий».

Поднявшись по Уссури и по ее притоку Сунгаче, лодка Пржевальского выплыла на широкую водную гладь озера Ханка, и вскоре на противоположном, западном, его берегу путешественник увидел избы, поля и огороды крестьян-переселенцев из европейских губерний.

От нищей тесноты крестьянских наделов эти люди ушли из родных мест на восток, где земля была в изобилии — бери сколько хочешь. Правительство, которому нужно было заселить уссурийскую окраину, чтобы укрепиться на Дальнем Востоке, ссужало переселенцев в долг деньгами и продовольствием. Переселенцы шли на восток два года, три года, в пути теряли скот, телеги и скарб. До новых мест они добирались вконец истощенные и разоренные. Да еще висел петлей на шее долг казне.

Но отрадно было видеть Николаю Михайловичу, что выносливость и трудолюбие русского крестьянина преодолевают все невзгоды. Своим упорным трудом переселенцы создали среди моря лесов и болот маленькие островки человеческой культуры. Когда Пржевальский посетил западный берег озера Ханка, на нем уже раскинулись три русских деревни: Турий Рог, Троицкая, Астраханская. С полей снимали большой урожай. В огородах зрели арбузы и дыни. На лугах паслись овцы, быки. Рыбаки вытягивали неводом за одну тоню до десяти пудов разной рыбы. В праздничные дни после обеда парни и девушки, нарядившись, прогуливались по улице или сидели на завалинках у своих домов. Об оставленных навсегда родных местах крестьяне уже нисколько не тосковали.

«Правда, сначала, особенно дорóгой, было немного грустно, — рассказывали они Пржевальскому. — Но что там? Земли мало, теснота, а здесь — видишь, какой простор: живи где хочешь, паши где знаешь, лесу тоже вдоволь. Рыбы и всякого зверя множество. Чего же еще надо? А даст бог пообживемся, поправимся, всего будет вдоволь, так мы и здесь Россию сделаем!»

Весь август провел Пржевальский на берегах озера Ханка — собирал растения, охотился. Он проникал в места, куда до него еще не ступала нога европейца. С ружьем в рукак он целые часы проводил в засадках на песчаных косах и наблюдал жизнь птиц, никогда не видевших человека.

Он следил, как в нескольких шагах от его засадки, не подозревая о присутствии охотника, ловит рыбу тяжеловесная скопа, — как она камнем падает на воду и от удара брызги взлетают фонтаном. Он замечал, как на берег вылезает из воды черепаха и, осторожно оглянувшись, ползет по песку. Как вороны пожирают выброшенную на берег рыбу.

Этот пир не укрылся от зорких глаз парящего в вышине орлана-белохвоста. Описывая большие круги, он спускается из-под облаков и, отняв у ворон их добычу, принимается доедать ее сам. Вороны сидят вокруг, каркают, не смея подступить к орлу, и только изредка урывают украдкой небольшие куски.

Все это наблюдал из своей засады Пржевальский. Наконец он вспомнил о своем ружье, прицелился, выстрелил. Мигом всполошилось все вокруг: утки закрякали и поднялись с воды, кулички с разнообразным писком и свистом улетели, черепаха бросилась в воду. И только один орел, сраженный метким выстрелом, бился на песке…

Неведомый край, и среди его диких просторов — одинокий охотник Пржевальский. Это происходило восемьдесят лет назад в Приморье, где теперь выросли многочисленные колхозы, районные центры и крупные города, проложены железные и шоссейные дороги. Но тогда даже названия этих мест почти никому в России еще не были известны.

Пржевальский — молодой офицер.

В Уссурийском крае. Берег залива Владимира.

В начале сентября Пржевальский двинулся на юг. На деревьях уже пожелтели листья, стрижи и ласточки большими стаями тянули на юг, когда он прибыл в Гавань Новгородскую на берегу Тихого океана, вблизи границы с Кореей.

Спасаясь от жестокого произвола вана[13] и его чиновников, многие корейцы бросали свои фанзы и, переправившись в ночной темноте через реку Тумангу, отделяющую Корею от России, находили себе убежище в окрестностях Новгородской гавани.

Пржевальский застал здесь уже три больших деревни корейских переселенцев. «Услужливость, вежливость и трудолюбие составляют, сколько я мог заметить, отличительную черту характера корейцев», — пишет Пржевальский.

Николай Михайлович хотел ознакомиться с бытом и нравами корейцев также и на их родной земле. К тому же в его задачи входило исследование путей, ведущих к границам Кореи. Он решил проникнуть в пограничный корейский город Кыген-Пу.

Октябрьским утром, в лодке с тремя гребцами и переводчиком, Пржевальский отплыл с русского пограничного поста вверх по реке.

И вот, впервые в жизни покинув пределы Родины, вступил он на чужую землю. Большая толпа корейцев в белых халатах и черных шляпах тесно окружила русских и разглядывала их с жадным любопытством.

Растолкав толпу, к Пржевальскому подошли несколько полицейских и потребовали, чтобы он и его спутники вернулись обратно. Пржевальский объяснил через переводчика, что он желает видеться с начальником города. Корейские блюстители порядка ответили решительным отказом, но Пржевальский заявил, что не уедет, не повидавшись с начальником. Тогда корейцы спросили, имеет ли русский офицер, по крайней мере, бумагу к их начальнику, без чего уже никоим образом нельзя его видеть.

Пржевальский сунул руку в карман и с невозмутимым видом протянул корейцу… подорожную: предписание из Иркутской генерал-губернаторской канцелярии атаманам станиц и начальникам почтовых станций предоставлять штабс-капитану Пржевальскому почтовых лошадей! На подорожной стояла большая красная печать.

Взяв бумагу, корейский блюститель порядка почтительно взглянул на печать, но, увидев знаки незнакомого ему алфавита, с сомнением спросил, почему же бумага написана не по-корейски? Пржевальский отвечал, что в Новгородской гавани не было переводчика, чтобы написать бумагу.

Не найдя возражений против этого довода, кореец отправился, наконец, доложить начальнику, а русских повели в особый дом, назначенный для приема иностранцев. Дом имел только три стены, покрытых навесом.

Через несколько минут появился сам начальник. Четыре носильщика с пением несли его на деревянном кресле, покрытом тигровой шкурой. Это был корейский капитан. Взойдя на ступеньки дома, носильщики опустили кресло, капитан встал и, сделав несколько шагов к Пржевальскому, пригласил его сесть на тигровую шкуру.

Корейский начальник был в белом халате с широкими рукавами, в белых панталонах и черной шляпе с большими полями и узкой верхушкой. Звали капитана Юнь Хаб.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что Юнь Хаб интересуется географией. Он приказал принести изданный в Корее географический атлас и стал показывать свои познания: называть части света, различные государства, города.

Пржевальский с любопытством рассматривал атлас. Карты, как он рассказывает, «были самой топорной работы», и в них попадались грубые ошибки.

Дойдя до России, Юнь Хаб показал Уральские горы, Петербург, Москву. Желая, видимо, показать, что историю России он знает не хуже ее географии, Юнь Хаб взял пеплу из горшка, в котором он закуривал трубку, насыпал на то место карты, где была обозначена Москва, и сказал: «французы».

Пржевальский перевел разговор на Корею. Но здесь капитан выказал большую осторожность и отвечал чрезвычайно уклончиво. На все вопросы Пржевальского — сколько в Кыген-Пу жителей, далеко ли отсюда до корейской столицы, много ли в Корее войска? — капитан давал один ответ: «Много».

В конце беседы капитан наивно попросил Пржевальского передать русским властям, чтобы выдали обратно всех переселившихся в Россию корейцев, и он тотчас же прикажет отрубить им всем головы.

Наконец Пржевальский объявил, что желает уйти. Юнь Хаб встал и вежливо раскланялся. На прощанье он пожелал, чтобы его гость выстрелил из штуцера, и приказал поставить в ста шагах небольшую доску.

Пржевальский выстрелил, и пуля, пробив доску, взметнула пыль далеко в поле. Вся толпа одобрительно крикнула. «А Юнь Хаб, — рассказывает Пржевальский, — тонко улыбнулся и вторично раскланялся».

Вернувшись со своими солдатами в лодку, Пржевальский отчалил от корейского берега — первой чужой земли, которую ему привелось посетить, и отправился обратно в Новгородскую гавань, в Россию.

До сих пор, плывя в лодке по Уссури, по Сунгаче, по Суйфуну, бродя с ружьем в руках по берегам Ханка, Пржевальский видел вокруг себя только узкую полосу речного или озерного побережья. «Что же там, в глубине неведомой страны? Когда я узнаю это?» — с нетерпением думал молодой путешественник.

И вот ему предстояло углубиться в дебри Уссурийского края по сухопутью, мало хоженными тропинками. Были куплены шесть лошадей, седла, вьючные ремни, веревки, мешки. Пржевальский взял с собою своего спутника Ягунова и двух солдат для ухода и присмотра за вьючными лошадьми, которые везли дорожные вещи, несколько пудов сухарей, мешок проса, а главное — дробь, свинец, порох и другие охотничьи принадлежности.

Охота служила Пржевальскому не только средством к ознакомлению с животным миром этой страны — к составлению зоологической коллекции, — она была и главным источником пропитания для всех участников экспедиции. «В течение менее, чем полутора лет, проведенных мною собственно в экспедициях по Уссурийскому краю, — пишет Пржевальский, — я расстрелял вместе с товарищем двенадцать пудов дроби и свинца. Такая цифра весьма наглядно говорит: каково обилие дичи и какова охота в девственных лесах Уссурийского края».

Обыкновенно, вставши с рассветом, Пржевальский приказывал вьючить лошадей и намечал маршрут, по которому должен был следовать его маленький отряд. Сам же Пржевальский отправлялся вперед. «На случай встречи с каким-нибудь врагом — человеком или зверем, — рассказывает он, — я имел при себе, кроме ружья, кинжал и револьвер, а неизменный друг — лягавая собака — всегда заранее могла предупредить об опасности». Часто, увлекшись охотой, Пржевальский уходил далеко в сторону от своих спутников и догонял их уже на ночлеге.

Особенную заманчивость всегда имели для Пржевальского одинокие странствия в лесной глуши. Тропинка чуть заметно вилась среди густых зарослей и трав в рост человека. Кругом все казалось пустынным. Только видневшийся на грязи или на песке небольшой аккуратный след козули, или похожий на него, но гораздо более крупный след изюбря, неуклюжая ступня медведя, или круглый, явственно отпечатавшийся след тигра напоминали путешественнику о зверях, водившихся в лесах и речных долинах.

На лугах Пржевальскому часто попадались дикие козы. Лежа в траве, они близко подпускали к себе охотника и вдруг выскакивали чуть не у самых его ног. Много раз его лягавая собака ловила козлят, еще не умевших хорошо бегать.

Путешествуя по Уссурийскому краю, Пржевальский много раз охотился на медведей. У реки Сучан медведь, раненный им первою пулей в грудь с расстояния в сорок шагов, в ярости бросился на охотника. К счастью, в штуцере оставался заряженным другой ствол. Быстро вскинув к плечу ружье, Пржевальский решил подпустить зверя как можно ближе, чтобы стрелять наверняка.

«Здесь уже стоял вопрос: быть или не быть, — впоследствии вспоминал в своей книге Пржевальский. — Конечно, это было дело нескольких мгновений, но эти мгновения не изгладятся из моей памяти целую жизнь, и через много лет все так же ясно, как в ту минуту, я буду помнить эту оскаленную пасть, кровавого цвета язык и громадные зубы… Когда медведь приблизился на расстояние четырех шагов, я спустил курок, и разъяренный зверь с простреленным черепом словно сноп рухнул на землю».

Много нужно было иметь мужественного самообладания для того, чтобы так искусно поразить грозного зверя!

Медведь, которого путешественнику удалось убить на берегу Сучана, имел более сажени длины и весил около двадцати пудов. Когти на передних его лапах были такого размера, как пальцы человеческой руки.

Как-то, когда Пржевальский остановился на ночлег в одной из южноуссурийских деревень, на рассвете крестьянин прибежал сказать ему, что по всей деревне видны свежие следы тигра. Наскоро одевшись, Пржевальский вышел во двор и, действительно, увидал возле самых окон знакомый круглый след. Этот след показывал, как тигр несколько раз обходил вокруг высокой и толстой изгороди, за которою стояли лошади, как зверь лежал здесь под забором, а потом отправился дальше. Переходя от одной фанзы к другой, тигр, наконец, поймал собаку и унес свою добычу в густой тростник, росший на берегу озера.

Осмотрев хорошенько свой двухствольный штуцер, заткнув за пояс кинжал, Пржевальский с солдатом, вооруженным пикою, пустился по следу. Они прошли шагов триста в береговом тростнике, как вдруг, — рассказывает Пржевальский, — «наткнулись на место, где тигр изволил завтракать собакою». «Невольно приостановился я, увидав кровавую площадку… Вот-вот мог броситься он на нас, а потому, держа палец на спуске курка моего штуцера и весь превратившись в зрение и слух, я осторожно и тихо подвигался вперед вместе с солдатом».

Однако тигра не оказалось в зарослях. Скоро след вышел из тростника и направился в горы. Охотники продолжали следить и раза три находили места, где зверь отдыхал сидя или лежа. Вдруг на небольшом холме, шагов за триста впереди них, что-то замелькало в кустах.

Это был тигр, но — увы! — Пржевальскому не суждено было исполнить обещание, данное друзьям перед отъездом из Иркутска: он не убил тигра. Зверь был сыт и настроен отнюдь не воинственно. Заметив приближение людей, он решил лучше убраться по добру, по здорову. «Напрасно, удвоив шаги, — рассказывает Пржевальский, — пустились мы вдогонку: зверь был далеко впереди, да притом и бежал довольно скоро, так что мы более его не видели…»

В охоте, в наблюдениях, в составлении подробных записей обо всем увиденном быстро проходили дни и месяцы странствования. Лето сменилось осенью, а осень зимой, но распорядок дня путешественников не изменился.

Попрежнему маленький отряд совершал изо дня в день длинные переходы. Обыкновенно за час или за полтора до заката солнца усталость и голод напоминали путешественникам, что пора отдохнуть. Пржевальский начинал высматривать по сторонам дороги удобное для ночлега место, где под рукой были бы и дрова, и вода, и пастбище для лошадей.

Если такое удобное место попадалось незадолго до заката, когда всем уже хотелось отдохнуть и согреться у костра, оно казалось особенно заманчивым. Но Николай Михайлович всегда дорожил каждым часом. До наступления темноты еще можно было пройти несколько верст, сделать новые наблюдения. И Пржевальский, с юных лет приучивший себя не считаться с усталостью, шел дальше.

Его спутник Ягунов обыкновенно начинал ворчать: «Надо остановиться, сегодня и так уже много прошли, а тебе бы все больше да больше. Другого такого места не будет, а здесь посмотри, как хорошо!»

Пржевальский чаще всего оставался глух к подобным увещаниям. Усталые солдаты шли, повесив головы. Зато какое волшебное действие оказывали слова Николая Михайловича: «Сейчас остановимся ночевать!» Все мигом ободрялись. Даже кони шли быстрее, завидя огонек костра, уже разложенного ушедшим вперед Ягуновым.

Придя на место, развьючивали лошадей, привязывали их к деревьям, чтобы дать животным остыть, прежде чем напоить их. Засветло рубили и таскали дрова на костер. Дров нужно было много — огонь приходилось держать до утра. «Иначе нет возможности хотя сколько-нибудь уснуть на морозе», — писал Пржевальский. «Тем временем я отправляюсь нарубить кинжалом веток или сухой травы, чтобы сидеть, по крайней мере, не на голом снегу». Варился кирпичный чай, жарились на палочках тонко нарезанные куски козьего или оленьего мяса.

Путешественник доставал дневник и, разогрев на огне замерзшие чернила, садился писать заметки о всех наблюдениях и событиях дня. Солдаты пускали на траву лошадей. Часа через два запись в дневнике была окончена. Поспевал и ужин. Подостлав под себя побольше травы, а сверху укрывшись шкурами, путешественники засыпали. «Несмотря даже на усталость, — писал Пржевальский, — спишь далеко не спокойно, потому что со стороны, противоположной огню, мороз сильно холодит бок и заставляет беспрестанно поворачиваться».

А часа за два до рассвета солдаты уже вставали, собирали лошадей, задавали им овса или ячменя, варили завтрак. Кончали завтракать, когда еще только светало. Пржевальский приказывал вьючить лошадей, сам же отправлялся вперед…

В дикой таежной глуши, среди глубоких снегов, встретил Пржевальский новый 1868 год.

«Во многих местах, — писал он в своем дневнике, — вспомнят обо мне сегодня в Европе и, вероятно, ни одно гаданье, самое верное, не скажет, где я теперь нахожусь. Этих мест, куда я забрался, пожалуй, не знает и сам дьявол».

7 января путники прибыли в станицу Буссе, расположенную в 55 километрах от северного берега Ханка. В этой станице Пржевальский и закончил свой зимний поход, пройдя вьючной тропой 1100 километров.

В середине февраля Николай Михайлович отправился на озеро Ханка. Здесь провел он весну.

Подсмотреть то, о чем не знал до сих пор ни один натуралист, было для Пржевальского великим счастьем. На берегу Ханка, спрятавшись в высоком тальнике, он часами наблюдал весенние любовные пляски японских журавлей.

Перед вечером несколько пар журавлей слетались на сухое место среди болота. Покричав немного, они собирались в кружок, внутри которого оставалась площадка для танцев. Сюда выходили один или два журавля, прыгали, кивали головой, приседали, подскакивали вверх, махали крыльями и всячески старались показать свою ловкость и искусство. Остальные в это время смотрели на них. Потом зрители и усталые танцоры менялись местами. Такая пляска продолжалась до наступления сумерек. Тогда, наконец, танцоры, закричав хором, разлетались.

Токованье тетеревов на рассвете, в предутренних сумерках громкий крик пролетавших журавлей, кряканье уток, гоготанье гусей, днем хриплое гоготанье бакланов, занимавшихся рыбной ловлей, перед закатом песнь жаворонков, — все эти голоса, весь этот шум привольной весенней жизни заставляли Николая Михайловича испытывать счастливое волнение, которое не могла вызвать в нем даже самая прекрасная музыка.

Наступил апрель. Валовой пролет уток, гусей, лебедей с каждым днем все усиливался. В ясные дни, в особенности ранним утром, птицы летели высоко, по большей части вне выстрела. Но зато по вечерам и в пасмурные дни пролет бывал очень низкий, так что утки, гуси и даже лебеди летели почти касаясь земли. Это было лучшее время для охоты.

Принеся с собою сотню зарядов, Николай Михайлович в береговом тальнике делал засадку из хвороста или из сухой травы и прятался в ней.

Начинался лет. Стадо за стадом неслось то справа, то слева, то высоко над головой.

Птицы на лету беспрестанно кричали, каждая по-своему: крякала утка-кряква, кыркал шилохвост, свистела косачка, хрипло пищал чирок, гоготали самцы больших гусей. Да изредка раздавался, — рассказывает Пржевальский, — «унылый, однообразный крик лебедя-шипуна, или громкий певучий голос его собрата лебедя-кликуна, услыхав который, всегда невольно заслушаешься».

Изготовившись к выстрелу, затаив дыхание, Пржевальский с волнением ждал. И вот стадо приближалось. Громким криком давала знать об опасности первая заметившая охотника птица. Но один за другим раздавались два выстрела, и убитые тяжело падали на землю. Остальные птицы бросались вверх и с неумолкаемым тревожным криком летели дальше. Собака спешила принести добычу, а охотник торопливо перезаряжал ружье, чтобы не пропустить вновь налетающих птиц.

Гром выстрелов нисколько не смущал другие птичьи стада. Через несколько минут вновь налетали утки или гуси, вновь раздавались выстрелы.

Так простаивал Николай Михайлович часа по три, по четыре. Заходило солнце, наступали сумерки, а лет не прекращался. Наконец летящих уже нельзя было разглядеть, и только по свисту крыльев и крику можно было узнать, какие пролетают птицы…

Весна на озере Ханка навсегда осталась для Пржевальского самым счастливым временем путешествия. Вспоминая через полгода о Ханка, он с восторгом писал своему дяде Павлу Алексеевичу — первому своему учителю в охотничьей науке:

«Здесь столько пород птиц, что и во сне не приснится. Каких там нет уток и других птиц! Некоторые так красивы, что едва ли таких можно сделать и на картине. У меня теперь есть уже 210 чучел этих птиц… Есть у меня журавль весь белый, только половина крыльев черная; этот журавль имеет в размахе крыльев 8 футов (2,5 м). Есть на Ханке еще кулик величиной с большого гуся и весь превосходного розоватого цвета; есть иволга величиной с голубя, ярко-желтого цвета, а свистит-то она как громко! Есть цапля, белая, как снег, черные аисты и много, много есть редкостей как между животными, так и между растениями. Между последними в особенности замечательна огромная (величиной с шапку) водяная кувшинка, родной брат гвианской виктории; она вся красная и превосходно пахнет!»

Летом 1868 года Николай Михайлович был оторван от своих занятий путешественника-исследователя. Географ и натуралист уступили место офицеру. Все лето Пржевальский участвовал в военных действиях против вооруженной банды хунхузов, которая ворвалась в Приморье, сожгла три наши деревни и два поста. Хунхузы убивали мирных жителей. За успешные действия Николай Михайлович был представлен к производству в капитаны. После того, назначенный старшим адъютантом штаба войск Приморской области, он должен был всю зиму провести в Николаевске-на-Амуре.

У офицеров николаевского гарнизона, у местных чиновников и купцов не было иных интересов, кроме водки да карт. За карточным столом николаевские купцы в один вечер выигрывали и проигрывали тысячи рублей.

Николай Михайлович очень хорошо понимал, откуда берутся эти тысячи. Впоследствии в своей книге об Уссурийском крае он писал: «Основанная исключительно на спекуляциях различных аферистов, пришедших сюда с десятками рублей и думающих в несколько лет нажить десятки тысяч, уссурийская торговля зиждется, главным образом, на эксплоатации населения, на умении «ловить рыбу в мутной воде». «Как из России, — писал Пржевальский, — так и из-за границы стараются сбыть сюда самую дрянь, которая не идет с рук дома. Притом же цены на них непомерные… В Иркутске и Николаевске цены на все, по крайней мере, двойные».

Вот откуда брались те тысячи, которые проигрывались и выигрывались длинными зимними вечерами.

Николаевск произвел на Николая Михайловича гнетущее впечатление. Зимою, из-за глубоких снегов, здесь нельзя было даже поохотиться.

«Водка и карты, карты и водка — вот девиз здешнего общества», — писал Пржевальский. «Как на воротах Дантового ада была надпись: все вошедшие сюда теряйте надежду, так может это написать в своем дневнике каждый офицер и чиновник, едущий сюда на службу… Нравственная гибель каждого служащего здесь неизбежна, будь он сначала хоть распрехороший человек. Ему предстоит одно из двух: или пойти по общей колее, т. е. сделаться таким же, как и все здесь (пьяницею, негодяем и т. д.), или стать одному против всей этой банды. Действительно, бывали примеры и последнего рода, но они обыкновенно кончались весьма печально, так как подобный человек обыкновенно через год или два втягивался сам мало по малу в общий строй, или делался крайне желчным, раздражительным и, наконец, сходил с ума, или, если это была действительно твердая, честная натура, то оканчивал самоубийством. Не думайте, что это преувеличение или выдумка; я могу представить вам сотни фактов».

Пржевальский был человеком на редкость твердым, жизнерадостным, целеустремленным. Он не покончил жизнь самоубийством, не сошел с ума, не погиб нравственно. Пржевальский остался самим собою. В свободное от службы время он занимался обработкой собранных коллекций и составлял описание своего путешествия.

Наконец в начале февраля 1869 года Пржевальский получил разрешение вернуться к своим исследованиям.

Перед отъездом из Николаевска Пржевальский отправил в Сибирский отдел Географического общества статью, в которой впервые сообщались подробные сведения о народностях Приморья. Статья вскоре была напечатана в «Известиях» Сибирского отдела.

Опять Николай Михайлович встретил весну на озере Ханка. Он оставался здесь до середины мая: наблюдал за перелетом птиц, охотился, приготовлял чучела, собирал растения.

Летом 1869 года Пржевальский исследовал долины рек, впадающих в озеро Ханка с юга и с запада. Эти три последних месяца своего пребывания в Уссурийском крае Пржевальский, то бродя пешком, то плывя в лодке, неделями не видел над собой иного крова, кроме неба, не слышал вокруг иных голосов, кроме птичьих: свистели камышевки, перекликались журавли, токовали фазаны. Громко шумел крыльями японский бекас, неутомимо кружившийся в вышине.

Далеко кругом не было ни одной человеческой души. Все здесь было еще дико, нетронуто. Густые травы и заросли стояли не измятые ничьей ногой, и только кое-где след на грязи или клочок ощипан-ной травы указывали, что здесь прошел какой-то зверь.

7 августа Пржевальский в последний раз перед отъездом вышел побродить по берегу Ханка.

Вот раскинулись болота и потянулся узкой лентой тальник, где он так часто в засадках подстерегал добычу. Налево извивалась река Сунгача, а там, далеко за болотами, синели горы на берегу Даубихэ.

Пройдя немного, Пржевальский остановился и стал медленно осматриваться, стараясь запечатлеть в памяти расстилавшуюся перед ним картину.

Прощай, Ханка! Прощай, Уссурийский край!..

Зимний уссурийский пейзаж. Поселок Фроловка на Сучане.

Страница путевого дневника Пржевальского.

8 начале октября Николай Михайлович прибыл в Иркутск. Здесь он получил приказ о переводе его в генеральный штаб.

Перед отъездом в Петербург, 29 октября 1869 года, на заседании Сибирского отдела Географического общества, Пржевальский сделал сообщение о своих исследованиях природы Уссурийского края. Лекция привлекла много слушателей. Пржевальский говорил очень увлекательно и так увлекся сам, что даже стал подражать пению разных птиц, о которых рассказывал.

Делал он это с таким искусством, что один из его слушателей, которому случилось проезжать по Амуру через несколько лет, узнавал голоса лесных птиц, вспоминая имитацию Пржевальского.

Вскоре Пржевальский был уже на пути в Петербург.

«Прощай, весь Уссурийский край! — писал путешественник. — Быть может, мне не увидать уже более твоих бесконечных лесов, величественных вод, но с твоим именем для меня навсегда будут соединены воспоминания о счастливых днях страннической жизни».

В эти дни странствований, которые Пржевальский называл счастливыми, он делал утомительные переходы, страдал от стужи, мок под дождями, терпел голод и жажду, боролся с опасностями.

Таково счастье творца и героя, — счастье, которое доставляет исполнение заветного, большого и трудного дела.

Совершая долгий путь через дикие, безлюдные местности, терпя лишения и опасности, путешественник изо дня в день с жадной любознательностью приглядывается ко всему окружающему.

Путешественник — это человек, умеющий замечать и запоминать, отбирать и коллекционировать, умеющий в том, с чем он сталкивается, отличать главное от второстепенного, постоянное от случайного, делать верные общие выводы из разрозненных наблюдений.