Матвей Гейзер

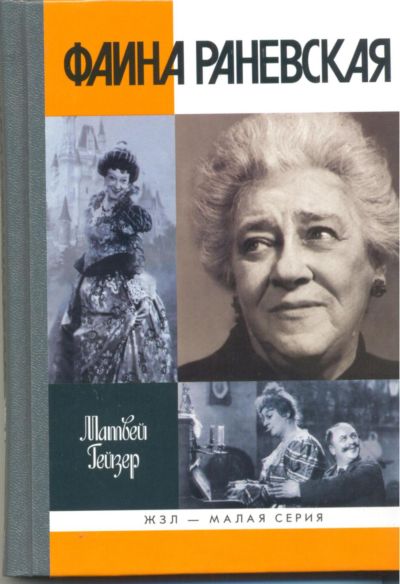

Фаина Раневская

Посвящаю эту книгу моей дочери Марине Гейзер

О многострадальная Фаина,

Дорогой захлопнутый рояль,

Грустных нот в нем ровно половина,

Столько же несыгранных. А жаль!

«Найди, где твои корни, и не суетись насчет других миров» — слова эти принадлежат американскому философу Торо. «В жизни каждая минута таит в себе чудо» — это Камю. «Ни река, ни быстротечное время остановиться не могут» — а это Овидий. Этими высказываниями очень разных мудрецов, живших в очень разные времена, в очень разных странах, я хочу начать повествование о Фаине Георгиевне Раневской. Произошло так, что о Раневской, одной из величайших русских актрис XX века, при ее жизни была написана всего одна книга — «Фаина Георгиевна Раневская» (автор Софья Дунина, издательство «Искусство», Москва, 1953 год). Зато посмертно вышли десятки книг; подобные издания стали настоящей модой, а для кого-то и промыслом. В газете «Культура» в заметке, посвященной выставке «Фаина Раневская. Взгляд», я прочел справедливые слова: «Стоит заметить, что с некоторых пор не слишком-то интересуются профессиональной деятельностью Фаины Георгиевны, анализу ее творчества предпочитая очередной, зачастую грубо вырванный из контекста пересказ афоризмов актрисы».

Впрочем, есть и книги, достойные памяти замечательной актрисы, — например, «Раневская (Фрагменты жизни)» Алексея Щеглова и другие сочинения этого автора, которого сама Раневская называла своим «эрзац-внуком». Еще одна замечательная, на мой взгляд, книга — «Воспоминания о Раневской» (Москва, 1988 год). В ней соединили свои мемуарные свидетельства весьма разные, но одинаково замечательные авторы, по-настоящему знавшие и любившие Фаину Георгиевну, — Нина Сухоцкая и Сергей Юрский, Анатолий Адоскин и Марина Неелова, Ия Саввина и Ростислав Плятт, Анатолий Эфрос и Глеб Лосев…

Одна из ближайших подруг Фаины Георгиевны, Нина Сухоцкая, выразила в этом сборнике воспоминаний надежду, что настоящая книга о Раневской впереди. Моя книга не претендует на звание «настоящей», но не написать ее я не мог. Уж коли судьба подарила мне встречи с самой Раневской и с людьми, близко знавшими ее (Анастасией Потоцкой, Всеволодом Абдуловым, Елизаветой Абдуловой-Метельской, Ростиславом Пляттом), коли мне выпало счастье видеть ее на сцене — спектакль «Дальше — тишина» я смотрел двенадцать раз, — я не мог не взяться за перо.

Здесь я позволю себе небольшое лирическое отступление. После многих спектаклей я был среди тех, кто собирался на «проводы» Раневской — чтобы хотя бы еще на одно мгновение увидеть ее. Появление Фаины Георгиевны у служебного входа спустя примерно полчаса после окончания спектакля вызывало восторженные овации. Не помню, в каком пальто она появлялась — наверное, в зависимости от погоды, — но неизменно в какой-нибудь оригинальной шляпке. Было видно, что ей нелегко преодолевать ступеньки, ведущие от выхода из театра к машине, но каждый раз, садясь в машину, она громко говорила: «Я очень вам благодарна, мои дорогие». Когда дверца машины закрывалась, Фаина Георгиевна продолжала махать нам рукой, и, несомненно, каждый из провожающих думал, что она прощается только с ним. После отъезда машины обсуждение спектакля продолжалось, а она, изможденная и уставшая, уезжала в свою одинокую квартиру.

О Раневской сказано и написано очень много. Но, наверное, точнее всего ее можно охарактеризовать ее же высказыванием: «Актер — не профессия, а диагноз… Учиться быть артистом нельзя. Можно развить свое дарование, говорить, изъясняться, но потрясать — нет. Для этого надо родиться с природой актера». Это одно из многих высказываний Раневской о профессии актера. А вот еще одно: «Я не признаю слова „играть“. Пусть играют дети. Пусть музыканты играют. Актер на сцене должен жить!» Из высказываний Фаины Раневской об актерской сущности можно составить целый сборник афоризмов. Но были и чужие суждения, часто цитируемые Раневской. Одно из них принадлежит английскому актеру Ральфу Ричардсону: «Актерское мастерство — это прежде всего способность удерживать от кашля полный зал людей».

Самое парадоксальное в актерской судьбе Раневской — то, что она сыграла в театре и кино десятки таких ролей, о которых писатель-юморист Эмиль Кроткий заметил: «Имя его не сходило с афиши, где он неизменно фигурировал в числе „и др.“». Между тем эти ее малые роли становились не только заметными, но и большими. Здесь на память приходят слова Соломона Михоэлса о леди Черчилль, сказанные им во время репетиции спектакля «Принц Реубейни» в январе 1948 года: «Жена Черчилля на приеме произнесла ровно пять слов, но она принесла с собой атмосферу, дала образ» (Клементину Черчилль режиссер увидел во время приема в Кентерберийском соборе членов Еврейского антифашистского комитета в 1943 году).

Заведомо понимая, какую ответственность беру на себя, решив написать о жизненном и актерском пути Фаины Раневской, я все же отважился на это. Справедливости ради отмечу, что мне уже доводилось писать о ней в своей книге «Семь свечей» (Москва, 1999 год). В очерке, посвященном судьбе моего талантливого, безвременно ушедшего друга Всеволода Абдулова, я описал свою встречу с Раневской в доме его матери — вдовы актера Осипа Абдулова Елизаветы Метельской. Вот отрывок из этого очерка: «Вечер, о котором я хочу рассказать подробно, состоялся 14 июня 1978 года. В тот день я был в доме Абдуловых впервые. В небольшой комнате справа от прихожей было много людей, выделялся среди всех Ростислав Янович Плятт. Он был еще статен, хотя уже полноват, выпивал и курил. Плятт бурно приветствовал появление вдовы Михоэлса и тут же произнес тост в честь графини Потоцкой — Анастасия Павловна и в самом деле происходила из знатного польского рода.

Затем поднялась сама Потоцкая:

— Как старшая за этим столом, я прошу разрешения на второй тост.

— Вы ошибаетесь, Анастасия Павловна, уж я точно постарше вас, — с иронией произнес Плятт.

— Извините, Ростислав Янович, но старшей меня назначил Соломон Михайлович: „Мы с тобой оба старшие и в ответе за всех“.

Застолье было в разгаре, когда раздался длинный, требовательный звонок. „Это наверняка Фаина Георгиевна“, — уверенно сказал Ростислав Янович Плятт. И она вошла быстро, шумно, заполнив собой всю комнату, и сразу произнесла:

— Я поднимаю тост за Елизавету Моисеевну, сумевшую сохранить неповторимую абдуловскую ауру в этом доме. Никто, как я, не любил и не мог любить Осипа Наумовича. Тоскую и скучаю по нему… А сейчас знаете, что мне вспомнилось? Наши встречи в Ташкенте, и как мы все жили там во время войны, и какую веру, надежду в нас поддерживали и Осип Наумович, и Соломон Михайлович. Всех нас, собравшихся здесь, объединяет память о прошлом, о людях, которых нет сегодня с нами; я предлагаю тост за память — единственную возможность победить время…»

И она вспомнила о том, как в Ташкенте, в Театре оперы и балета, 4 и 5 апреля 1942 года были организованы благотворительные акции «Работники искусств — эвакуированным детям», в них принимали участие такие известные актеры, как Б. Бабочкин, Н. Черкасов, Т. Макарова, В. Зускин, О. Абдулов… На вечере 5 апреля выступили А. Толстой, С. Михоэлс, Ф. Раневская. Об этом Анастасия Павловна написала в своих воспоминаниях о Михоэлсе:

«Последним номером поистине великолепной программы вечера была небольшая пьеса, написанная Алексеем Толстым и поставленная Протазановым и Михоэлсом.

Перед самым началом мы с Людмилой Ильиничной Толстой пробрались за кулисы, запасшись буханкой черного хлеба, так как знали, что наши актеры с утра ничего не ели.

Хлеб очень пригодился. Нашелся какой-то немыслимый нож из тех, которые бывают только у мясников!.. С его помощью огромные ломти буханки быстро исчезли, несколько подкрепив силы актеров.

И вот занавес открыт.

На сцене шумно, беспокойно, волнительно. „Костюмерша“, Ф. Г. Раневская, судорожно прижав левой рукой авоську с драгоценными новыми галошами, мылом и зеленым луком („реквизит“, взятый на время из самых главных, самых соблазнительных выигрышей лотереи, которая была организована в большом фойе театра), наспех что-то исправляет в костюмах уже одетых, загримированных актеров.

Звучит ее низкий необыкновенный голос, и зрители смеются при каждом ее движении, от каждого ее слова…

И тут появляются два плотника.

Впереди Михоэлс, за ним Толстой.

Михоэлс в сплющенной кепке, Толстой в рваном берете. Оба в рубахах, в передниках, из карманов торчат поллитровки. Молчаливый проход по авансцене (почти марш). Движения, абсолютно совпадающие и повторяющие друг друга…

К великому счастью, сохранился изумительный фотоснимок „плотников“. Копию этого снимка, подаренного Л. И. Толстой, Михоэлс свято хранил».

Когда я первый раз пришел в дом к Анастасии Павловне (она жила в «Доме ткани» на Ленинском проспекте), меня встретили фотографии. Не только та, о которой вспоминает Анастасия Павловна, но и многие другие: Раневская и Михоэлс, Раневская и Абдулов… Тогда я подумал, что эти фото, фиксирующие настоящее, на самом деле закрепляют прошлое, придавая вес недолговечным и изменчивым людским воспоминаниям.

Эти фотографии, вместе с документами эпохи и рассказами людей, знавших Фаину Георгиевну, — со многими из них мне удалось встретиться, — дополнят мою книгу о Раневской.

Не мной сказано: «Чудеса случаются только в детстве». Это в полной мере относится к Фаине Раневской, к тем далеким годам, когда она была маленькой девочкой и жила в большом двухэтажном доме по улице Николаевской в Таганроге. В этом необыкновенном городе, некогда входившем в область войска Донского, прошло детство актрисы. Город оказался значимым и в жизни ее родителей: здесь они поженились (в 1889 году), вырастили детей, прожили более четверти века — до того дня, как им пришлось покинуть Таганрог на собственном пароходе «Святой Николай». Они уже больше никогда не возвращались в свой любимый город на Азовском море, о котором хочется рассказать подробнее.

На том месте, где находится нынешний Таганрог, в VI веке до н. э. было небольшое греческое поселение Кремны, разрушенное набегами соседей-кочевников. Позже, в XIII веке, итальянцы построили здесь город-порт Пизано, но и ему не суждена была долгая жизнь. 12 сентября 1696 года по указу Петра Великого на этом месте был основан город-крепость, а при нем гавань для военных судов. Вскоре город этот назвали Троицком на Таганьем Рогу, а потом название сократили до Таганрога, забыв о благочестивом Троицке. Благочестия жителям города — солдатам, морякам, оборотистым купцам — явно недоставало, зато было в избытке смелости и авантюрного духа, необходимых для того, чтобы обживать дальнюю окраину тогдашней России.

Петр возлагал на этот город особые надежды, пригласил для строительства его опытных мастеров из Европы. Однако царю не повезло — по Прутскому мирному договору с Турцией ему пришлось разрушить и гавань, и крепость (случилось это в феврале 1712 года). Казалось, Таганрог постигнет судьба селения Кремны или порта Пизано. К счастью, этого не произошло. После победы русских над турками во времена Екатерины II началось восстановление города. Правда, вскоре был основан Севастополь, и Таганрог потерял свое военное значение — но торговое сохранил надолго. В 1869 году железная дорога соединила город с Ростовом-на-Дону и Харьковом. В ту пору в городе было немало коммерсантов, в особенности греков и евреев, среди них — братья Поляковы, прибывшие из Витебской губернии. В этой связи я хочу рассказать о моей недавней поездке в Белоруссию, имеющей прямое отношение к предкам Фаины Раневской.

Летом 2008 года мне довелось побывать в Витебске. На обратном пути в Минск я увидел указатель «Смиловичи», вспомнил, что оттуда родом был отец Раневской, и конечно же заехал посмотреть на город. От бывшего местечка Смиловичи почти ничего не осталось, и все же, случайно встретив пожилого человека (из беседы я узнал, что ему идет уже девяносто шестой год), решился заговорить с ним на идише.

— Что я могу рассказать вам? — ответил он мне на том же языке. — Я не только ничего не помню, но даже забыл, как меня зовут.

Такому юмору не обрадоваться я не мог.

— Но если уж свою фамилию не помните, то, может быть, фамилия Фельдман вам о чем-нибудь говорит?

— О чем-то? Вы думаете, что первый спрашиваете об этой фамилии? Говорят, когда-то в Москве была известная артистка, которая родом якобы отсюда. Но ни одной артистки на моем веку в этом городе не было. Помню, в детстве мне рассказывали о каком-то Йойлыке, которого прозвали Мушигинер, чокнутый, но и его я не помню. Слышал я и еще об одном «чокнутом» из Смиловичей. Это был художник Хаим Сутин. Говорят, что его признал весь мир, кроме собственных родителей. Отец часто избивал его, чтобы отвадить от занятий рисованием. Но мальчик настоял на своем. Когда ему исполнилось пятнадцать лет, он убежал в Париж и там его признали, так что теперь Париж знает о наших Смиловичах…

А Фельдманы? Полместечка были Фельдманы. Даже один мой дядька, мамин брат, старше меня лет на пятьдесят, носил такую фамилию. Помню, он рассказывал, что кто-то из его братьев еще во времена Александра II — вы человек грамотный и, наверное, знаете, что был такой очень хороший царь, — уехал в Россию, то ли в Ростов, то ли в Бердянск, то ли еще куда-то, на заработки. А у этого дядьки, шли слухи, была невеста в Лепеле — это местечко недалеко отсюда. Когда-то это был известный уездный городок, о котором знал сам царь Александр — нет, не второй, а первый. Вы спросите: почему? Так я вам сейчас расскажу. Когда была война 1812 года, русские проходили через это местечко и оставили много раненых солдат. Тогда евреи Лепеля на свои деньги открыли больницу и лечили там всех раненых. Вот почему Лепель был известнее, чем Смиловичи и даже сам Витебск! Я вам не сказал главное: эта невеста моего родственника Фельдмана — кажется, его звали Гершко — была в родстве с каким-то знатным богачом родом из Дубровки, который держал в тех местах, на юге России, все железные дороги.

По рассказу моего случайного собеседника похоже, что речь идет об одном из братьев Поляковых, железнодорожных магнатов второй половины XIX века. Пригород Таганрога до сих пор носит имя Поляковка. Когда-то один из Поляковых, Яков, организовал здесь образцовый сельскохозяйственный кооператив. В самом городе его стараниями были открыты два банка, получившие известность во всей России и за ее рубежами. А в самом Таганроге Поляков строил медицинские и образовательные учреждения, дома для престарелых, одним из которых ведал Гирш Хаимович Фельдман. В архивных документах Таганрога сохранилось свидетельство того, что двадцатидевятилетний мещанин Гирш Фельдман из Смиловичей Игуменского уезда женился на девушке из Лепеля (ей было тогда чуть больше восемнадцати лет), которую звали Милка (Малка) Рафаиловна Заговайлова. Таганрогский раввин Зельцер зарегистрировал их брак 26 декабря 1889 года.

Уже позже из разных свидетельств я узнал, как неотразимо хороша была собой Милка (Малка) Рафаиловна, — недаром имя ее по-древнееврейски означает «царица». А вот фамилия Заговайлова (или, по другим источникам, Валова) явно нееврейская. Откуда она взялась у девушки из местечка Лепель? Я спросил об этом в Минске у людей, знающих историю евреев Белоруссии. Они объяснили: возможно, после патриотического поступка лепельских евреев царь позволил им взять фамилии спасенных ими солдат. Есть и другой вариант — предки Милки были кантонистами, многие из которых при зачислении в царскую армию получали русские фамилии. Стоит напомнить, что у евреев Восточной Европы фамилии появились не раньше конца XVIII века. В любом случае, если бы Фаине Георгиевне досталась одна из фамилий матери, то едва ли она приняла бы псевдоним, по поводу которого столько толков и по сей день. Впрочем, это не так уж важно: в истории русского театра и кинематографа она навсегда останется Фаиной Раневской.

В семье Фельдманов было четверо детей — старшая сестра Белла, братья Яков и Лазарь (последний умер ребенком), а между ними — Фаина. Судя по высказываниям взрослой Фаины Георгиевны, она не была счастлива в родительском доме: «Мне вспоминается горькая моя обида на всех окружавших меня в моем одиноком детстве».

Трудно понять, почему, живя без всяких материальных проблем, в обеспеченной, уважаемой в городе семье, где ее все любили, девочка чувствовала себя несчастливой и одинокой. Возможно, причина в ее повышенной ранимости, часто встречающейся у творческих натур. В книге Алексея Щеглова приведены ее воспоминания: «Несчастной я стала в 6 лет. Гувернантка повела в приезжий „Зверинец“. В маленькой комнате в клетке сидела худая лисица с человечьими глазами, рядом на столе стояло корыто, в нем плавали два крошечных дельфина, вошли пьяные шумные оборванцы и стали тыкать палкой в дельфиний глаз, из которого брызнула кровь…»

Еще цитата из книги Щеглова: «Как-то старший брат, гимназист, сказал ей, очевидно, под влиянием демократических настроений: „Наш отец — вор, и в дому у нас все ворованное“. Удрученная Фаина воскликнула: „И куколки мои тоже ворованные?!“ „Да“, — безжалостно ответил брат. Фаина представила, как ее любимая мама стоит на „полундре“, а папа с большим мешком грабит магазин детских игрушек. Вероятно, для брата понятия „вор“ и „эксплуататор“ не различались по смыслу. Младшая сестра ему безгранично верила, и они решили бежать из дома. Подготовились основательно: купили один подсолнух. По дороге на вокзал поделили его пополам и с наслаждением лузгали семечки. Тут их нагнал городовой, отвез в участок, где ждали родители. Дома была порка».

Еще одной причиной детских несчастий Фаины было заикание, возникшее в раннем возрасте. Боясь насмешек, она избегала сверстников, не имела подруг, не любила учиться. С трудом проучившись в младших классах Мариинской женской гимназии, девочка со слезами умоляла родителей забрать ее оттуда. Есть, впрочем, мнение, что она ушла не сама, а была исключена за плохую успеваемость. Возможно и такое — ни тогда, ни сейчас школа не поощряла индивидуализм и независимость мышления, а того и другого у юной Фаины Фельдман было в избытке.

После ухода из гимназии Фаина получила обычное для девочки из обеспеченной семьи домашнее воспитание: обучалась музыке, пению, иностранным языкам, любила читать. Однако к учителям своим, да и к бонне, продолжала относиться с неприязнью: «Ненавидела гувернантку, ненавидела бонну-немку. Ночью молила Бога, чтобы бонна, катаясь на коньках, упала и расшибла голову, а потом умерла. Любила читать, читала запоем. Над книгой, где кого-то обижали, плакала навзрыд, — тогда отнимали книгу и меня ставили в угол…»

По этим словам можно предположить, что воспитание девочки было довольно строгим, патриархальным, как в большинстве тогдашних семей. Ее образование должно было свестись к набору навыков, необходимых для удачного замужества — хорошие манеры, шитье, игра на фортепиано. И уж конечно, отец совершенно не разделял ее увлечения актерством. Белла, старшая сестра Фаины, рассказывала Елизавете Моисеевне, что отец, узнав о рождении еще одной девочки, огорчился — к тому времени в семье еще не было сына, желанного наследника. Но когда он впервые увидел новорожденную, у него вырвалось: «Майн фейгеле! Их глейб, аз ди вест флиен ойх» («Птичка моя! Я верю, что ты взлетишь высоко»). Фаина — это модификация, вариант еврейского имени Фейга, что значит «птица». В быту девочек с этим именем чаще всего называли Фаня. Однако в течение всей жизни Раневскую так никто и никогда не называл.

Гирш Хаимович Фельдман в Таганроге был человеком заметным и уважаемым. Владелец химической фабрики, где изготавливались краски, он вскоре стал нефтепромышленником, что позволило ему сделаться человеком весьма почитаемым в финансовых кругах Таганрога да и всей области войска Донского. В самом же Таганроге ему принадлежали несколько домов, магазинов и пароход «Святой Николай», тот самый, на котором в 1902 году путешествовал по Черному морю Лев Толстой.

Для своей семьи Гирш Хаимович соорудил двухэтажный дом из красного кирпича, жилище удобное для всех его обитателей. Дом этот сохранился до наших дней, рядом с ним не так давно установлен памятник Раневской, а сама Фаина Георгиевна покинула его еще до революции и больше там ни разу не была — еще одно свидетельство того, что с детством у нее были связаны не самые приятные воспоминания…

Я встречался с таганрожцами, знавшими Фаину Георгиевну. Среди них была и Марианна Елизаровна Таврог — режиссер-документалист, родившаяся в Таганроге в 1921 году. Она поведала мне: «Мои родители, приехавшие в этот город из Прибалтики в начале XX века, так влюбились в него, что изменили свою прежнюю фамилию на Таврог, от слова „Таганрог“. А влюбились они в этот город больше всего из-за аромата акаций, наполнявших воздух каждое лето. Запах этот буквально пьянил людей, делал их счастливыми. Мне кажется, что именно поэтому здесь родилось так много талантливых людей».

Марианна Елизаровна много и увлеченно рассказывала мне о старом Таганроге, об особой музыкальной атмосфере, царившей в этом городе: «Вы, наверное, знаете, что в нашем городе родился и вырос основатель советского джаза Валентин Парнах. Может быть, я не совсем права, но он основал джаз в Москве еще до Утесова. А в Таганроге остался его „наследник“ Александр Гуревич, создавший в городе музыкальный коллектив, а главное, собравший замечательную библиотеку нот популярной джазовой музыки конца XIX — начала XX века. Я о нем рассказывала, помнится, Фаине Георгиевне, но она, как всегда, была безучастна к новостям Таганрога». В этот момент мне на память пришли слова Раневской: «В городе, где я родилась, было множество меломанов. Знакомые мне присяжные поверенные собирались друг у друга, чтобы играть квартеты великих классиков. Однажды в специальный концертный зал пригласили Скрябина. У рояля стояла большая лира из цветов. Скрябин, выйдя, улыбнулся цветам. Лицо его было обычным, заурядным, пока он не стал играть. И тогда я услыхала и увидела перед собой гения. Наверное, его концерт втянул, втолкнул мою душу в музыку. И стала она страстью моей долгой жизни».

Одно из первых воспоминаний детства Раневской — смерть Чехова: рыдающая над его портретом мама, тогда же прочитанная «Скучная история». «В этот день кончилось мое детство», — не раз повторяла Раневская. И добавляла: «Существует понятие „с молоком матери“. У меня — „со слезами матери“. Мне четко видится мать, обычно тихая, сдержанная, — она громко плачет. Я бегу к ней в комнату, она уронила голову на подушку, плачет, плачет, она в страшном горе. Я пугаюсь и тоже плачу. На коленях матери — газета: „…вчера в Баденвейлере скончался А. П. Чехов“…».

Героине чеховского рассказа Кате в пору, когда она почувствовала неотвратимую любовь к театру, было четырнадцать лет: «Я говорю об ее страстной любви к театру. Когда она приезжала к нам из института на каникулы и жила у нас, то ни о чем она не говорила с таким удовольствием и с таким жаром, как о пьесах и актерах… Своими постоянными разговорами о театре она утомляла нас. Жена и дети не слушали ее. У одного только меня не хватало мужества отказывать ей во внимании. Когда у нее являлось желание поделиться своими восторгами, она входила ко мне в кабинет и говорила умоляющим тоном:

— Николай Степанович, позвольте мне поговорить с вами о театре!

Я показывал ей на часы и говорил:

— Даю тебе полчаса. Начинай».

А когда впервые захотелось быть актрисой маленькой Фаине Фельдман? Ей еще не было и трех лет, когда она, играя со своими куклами на балконе, всем им определяла роли и исполняла их вместе с игрушками. Случилось так, что первой «режиссерской работой» Фаины оказался «Петрушка», знакомое многим в России кукольное представление: «„Петрушка“ — потрясение № 1… Я переиграла все роли, говорила, меняя голос… Была и ширма, и лесенка, на которую становилась. Сладость славы переживала за ширмой. С достоинством выходила раскланиваться…»

Юдифь Яковлевна Файнберг-Маршак, сестра С. Я. Маршака, оказалась свидетельницей такого разговора Самуила Яковлевича с Фаиной Георгиевной:

«— А знаете, Самуил Яковлевич, с чего и как началась моя жизнь на сцене? Мне не было еще и девяти лет, когда я с моими артистами-куклами сыграла весь спектакль „Петрушка“. При этом я была и режиссером-постановщиком.

Самуил Яковлевич расхохотался:

— А я ведь тоже начинал с „Петрушки“! Это было в нашем с Черубиной де Габриак (Дмитриева) театре, в Краснодаре, в начале двадцатых годов. Мы с Дмитриевой тоже с достоинством выходили раскланиваться, и актерами у нас были не куклы, а обездоленные дети Краснодара времен Гражданской войны».

Дружба Раневской и Маршака прошла через всю их жизнь. Они познакомились в Ленинграде в конце 1920-х годов, а в 1964 году Раневская была среди тех, кто провожал Маршака в последний путь. На одном из вечеров, посвященных памяти Самуила Яковлевича, Фаина Георгиевна прочитала свои любимые стихи, написанные Маршаком:

И поступь, и голос у времени тише

Всех шорохов, всех голосов.

Шуршат и работают тайно, как мыши,

Колесики наших часов.

Лукавое время играет в минутки,

Не требуя крупных монет.

Глядишь — на счету его круглые сутки,

И месяц, и семьдесят лет.

Секундная стрелка бежит, что есть мочи,

Путем неуклонным своим.

Так поезд несется просторами ночи,

Пока мы за шторами спим…

Однажды Самуил Яковлевич, беседуя с Фаиной Георгиевной, спросил ее: «Какое первое стихотворение вы запомнили в детстве?» Раневская сказала, что связано оно с материнской любовью. Тогда она не запомнила его наизусть, но в воспоминаниях своих пишет: «Приходил в гости к старшей сестре гимназист — читал ей стихи, флиртовал, читал наизусть. Чтение повергло меня в трепет. Гимназист вращал глазами, взвизгивал, рычал тигром, топал ногами, рвал на себе волосы, ломая руки. Стихи назывались „Белое покрывало“. Кончалось чтение словами: „…Так могла солгать лишь мать“. Гимназист зарыдал, я была в экстазе».

Стихотворение немецкого поэта Морица Гартмана (в переводе Михаила Михайлова) повествовало о том, как мать молодого венгерского графа, осужденного на смерть угнетателями-австрийцами, пыталась «утешить» его:

…Мать говорила, утешая:

«Не бойся, не дрожи, родной!

Я во дворец пойду рыдая;

Слезами, воплем и мольбой

Я сердце разбужу на троне…

А поутру, как поведут

Тебя на площадь, стану тут,

У места казни, на балконе.

Коль в черном платье буду я.

Знай — неизбежна смерть твоя…

Не правда ль, сын мой, шагом смелым

Пойдешь навстречу ты судьбе?

Ведь кровь венгерская в тебе!

Но если в покрывале белом

Меня увидишь над толпой,

Знай — вымолила я слезами

Пощаду жизни молодой…»

Позже Раневская выучила эти стихи наизусть. Елизавета Моисеевна рассказывала мне, что умирающая в Москве Белла вдруг спросила Фаину, помнит ли та Сергея — так звали влюбленного в нее гимназиста — и стихотворение «Белое покрывало». Раневская сказала, что какие-то строки помнит до сих пор, в особенности те, в которых описан поступок матери:

…Граф ничего не замечает:

Вперед, на площадь он глядит.

Там на балконе мать стоит —

Спокойна, в покрывале белом.

И заиграло сердце в нем!

И к месту казни шагом смелым

Пошел он… с радостным лицом

Вступил на помост с палачом…

И ясен к петле поднимался…

И в самой петле — улыбался!

Зачем же в белом мать была?

О, ложь святая!.. Так могла

Солгать лишь мать, полна боязнью,

Чтоб сын не дрогнул перед казнью!

Белла умерла весной 1963 года, и тогда же состоялась последняя встреча Раневской с Маршаком в подмосковном санатории. Она вспоминала, что Самуил Яковлевич плакал о своем горе — незадолго до этого скончалась Тамара Григорьевна Габбе, — а Раневская о своем — о смерти Павлы Леонтьевны Вульф. Тогда Маршак сказал Фаине Георгиевне, что для него оказался незабываемым ее рассказ об умершем братике: «Когда-то после смерти брата я повернулась к зеркалу, чтобы увидеть, какая я в слезах. И почувствовала себя актрисой».

Но говоря о том, что сделало Раневскую актрисой, нужно помнить о том, с чьей смерти мы начали эту главу, — о Чехове. Он стал одним из немногих людей, глубоко повлиявших на нее, определивших течение всей ее жизни — это отразилось уже в самом ее псевдониме, взятом, как утверждают многие, в честь героини чеховского «Вишневого сада». Помимо театра их сближало еще одно — Таганрог, хотя родившийся здесь в 1868 году Чехов не любил этот город, испытывая к нему ту же неприязнь, соединенную с особым, странным притяжением, — подобное чувство испытывала и Раневская.

О родном городе Чехов писал так: «Таганрог — совершенно мертвый город. Тихие, пустынные, совершенно безлюдные улицы, засаженные по обеим сторонам деревьями в два ряда — акациями, тополями, липой, из-за которых летом не видно домов… отсутствие движения на улицах, торгового оживления, мелкий порт, не позволявший большим судам подходить близко к Таганрогу… пустынные сонные бульвары у моря и над морем — и всюду тишина, мертвая, тупая, подавляющая тишина, от которой… хочется выбежать на улицу и закричать „караул“. Тихим очарованием печали и одиночества, заброшенности, медленного умирания веет от безлюдных широких улиц, заросших деревьями, погруженных в дремотное безмолвие; кажется, пройдет еще несколько лет — и буйно разросшиеся акации и бразильские тополя погребут под собой город, и на его месте зашумит густой, непроходимый, дремучий лес». В статье «Чехов в Таганроге» Владимир Ленский замечает: «Чехов не мог не родиться в этом городе грустной тишины, тоскливой безнадежности; он не был бы Чеховым, может быть, если бы не родился в Таганроге».

Как известно, Чехов уехал из Таганрога в 1879 году, приезжал туда почти ежегодно, но неизменно отзывался о городе резко критически. Фаина Фельдман, покинув Таганрог в 1915 году, больше туда не возвращалась. Ее с писателем объединяет и еще одно. До нас, к сожалению, не дошла первая, написанная Чеховым-семиклассником драма (ее безжалостно уничтожил автор), но сохранилось заглавие «Безотцовщина», что о многом говорит. В одном из писем Чехов писал: «В детстве у меня не было детства». В другом: «Разница между временем, когда меня драли, и временем, когда перестали драть, была страшная». Фаину дома не били, но, как мы видели, ее впечатление от семейной жизни было почти таким же безрадостным; может быть, это стало одной из причин того, что она так и не создала семью. С любимым писателем ее роднил острый, беспощадный, может быть, чересчур пессимистический взгляд на жизнь и людей — взгляд, породивший многие из ее знаменитых афоризмов.

В пору детства Раневской Чехов оставался для нее далеким и непонятным. На нее, как и на всех детей, сильнее влияли те люди, которых она видела лично, — например, соседское семейство Парнок (Парнах). Семьи Парнок и Фельдман дружили. Марианна Елизаровна Таврог в своих воспоминаниях о Раневской не раз упоминала Софию Яковлевну Парнок, оригинальную поэтессу Серебряного века. Она была на десять лет старше Фаины. В Мариинской гимназии Таганрога они едва ли встречались, но в судьбах их было мистически много общего. Случилось так, что София Парнок рано осталась без матери, которая умерла при родах близнецов — сына и дочери. Одиночество стало чуть ли не главным впечатлением ее детства и юности. Из Таганрога София уехала в 1904 году, а с Фаиной Фельдман они познакомились уже в Москве, после революции.

Марианна Елизаровна вспоминала, что Раневская при встречах не раз просила ее продекламировать стихотворение Софии Парнок «Я не знаю моих предков — кто они?». Она тут же по памяти, сбиваясь, прочла мне это дивное стихотворение. Позже я узнал, что написано оно в 1915 году, еще в ту пору, когда Фаина жила в Таганроге:

Я не знаю моих предков — кто они?

Где прошли, из пустыни выйдя?

Только сердце бьется взволнованней,

Чуть беседа зайдет о Мадриде.

К этим далям овсяным и клеверным,

Прадед мой, из каких пришел ты?

Всех цветов глазам моим северным

Опьянительней черный и желтый.

Правнук мой, с нашей кровью старою,

Покраснеешь ли, бледноликий,

Как завидишь певца с гитарою

Или женщину с красной гвоздикой?

Марианна Елизаровна продолжала: «Она мечтала если не написать, то хотя бы кому-нибудь из „доверенных“ слушателей рассказать о Софии Парнок — ведь знакомство с ней привело Раневскую и к Марине Цветаевой, и, возможно, к А. Ахматовой… Думаю, что в личной ее жизни знакомство с Парнок сыграло немаловажную роль. Парнок София Яковлевна в каком-то из писем (М. Ф. Гнесину. — М. Г.) писала: „Я никогда, к сожалению, не была влюблена в мужчину“. София Яковлевна так влюблена была в Марину Цветаеву, что они обе даже не находили нужным это скрывать. Разумеется, Фаина мне никогда не рассказывала об этом, но разговоры о Парнок, и не только о ней, витали всю жизнь…»

Впрочем, свидетельством тому и стихи самой Цветаевой из цикла «Подруга», посвященного Софии Парнок:

Могу ли не вспомнить я

Тот запах White-Rose и чая,

И севрские фигурки

Над пышащим камельком…

Мы были: я — в пышном платье

Из чуть золотого фая,

Вы — в вязаной черной куртке

С крылатым воротником…

И хотя отношения Цветаевой и Парнок вызывали нескрываемое осуждение знавших их людей (Е. О. Кириенко-Волошина, мать поэта, даже обращалась к Парнок по этому поводу лично), долгое время это ни к чему не приводило. В одном из писем Цветаевой А. Эфрон написано: «Соня меня очень любит, и я ее люблю — и это вечно».

Зная о знакомстве Раневской и с Цветаевой, и с Парнок, можно не сомневаться в том, что подробности этого романа не были для Фаины тайной, хотя ко времени их знакомства (середина 1910-х годов) он уже ушел в прошлое. О ее отношении к личной жизни «русской Сафо», как нередко называли Софию Парнок, мы ничего не знаем — Фаина Георгиевна никогда не распространялась публично о подобных вещах. Ее тесное, хотя и недолгое общение с Парнок, как и многолетняя нежная дружба с Е. В. Гельцер и П. Л. Вульф могут вызвать (и уже вызывают) у публики определенного рода подозрения относительно приверженности самой Раневской к однополой любви, к которой, как известно, склонны многие творческие натуры. На этот счет можно сказать только одно: если сама Фаина Георгиевна считала необходимым не предавать гласности обстоятельства своей личной жизни, то докапываться до них — тем более при полном отсутствии фактов — явно неэтично.

Вспомнив о Софии Парнок, хочу дополнить рассказ о ее талантливом брате Валентине Яковлевиче Парнахе — тем более что о нем я тоже немало слышал от Елизаветы Моисеевны. Валентин Парнах в 1909 году с отличием окончил Таганрогскую гимназию, а в 1912 году, несмотря на всевозможные процентные нормы, был принят на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Всесторонняя одаренность этого юноши вызывала восхищение многих: его музыкальными занятиями руководил сам Михаил Фабианович Гнесин, артистический его талант не просто заметил, но и высоко оценил Мейерхольд, он в своем журнале «Любовь к трем апельсинам» по рекомендации самого Александра Блока напечатал подборку стихов Валентина Парнаха.

Елизавета Моисеевна говорила мне, что многие стихи В. Парнаха Раневская цитировала по памяти. А вот ее рассказ о последнем свидании двух земляков: «Никогда не забуду холодную зиму 1951 года. Мы вместе с ней были на похоронах Валентина Парнаха на Новодевичьем кладбище. Там присутствовали Эренбург, Гнесин, Утесов, кажется, Шостакович. По пути домой Фаина вдруг произнесла: „Дай Бог, чтобы мы не завидовали Валентину!“ Почему она это сказала? Дело врачей еще не началось, а сама Фаина недавно получила очередную Сталинскую премию». Раневская помогала Парнаху в трудные для него годы, пристраивая в разные издательства его блестящие, но «идейно сомнительные» переводы испанских и португальских поэтов.

К сожалению, Е. М. Таврог ничего не могла рассказать о годах учебы Раневской в гимназии. Отчасти этот пробел восполняет письмо актрисы своей таганрогской приятельнице Л. Н. Прозоровской, написанное в сентябре 1974 года: «Училась в Мариинской женской гимназии Таганрога… Очень плохо… оставалась на второй год (кстати, Чехов тоже был второгодником. — М. Г.)… Гимназию ненавидела… не давались четыре правила арифметики, задачи решала, рыдая, ничего в них не понимая. В задачнике… купцы продавали сукно дороже, чем приобретали! Это было неинтересно. Возможно, что отсутствие интереса к наживе сделало меня на вечные времена очень нерасчетливой и патологически непрактичной. Помню, что я вопила: „Пожалейте человека, возьмите меня из гимназии“. Ко мне стали ходить усатые гимназисты старших классов, — это были репетиторы, вслед за ними явились учительницы из покинутой мною гимназии. Впоследствии я училась сама наукам, увлекавшим меня, и, возможно, я была в какой-то мере грамотна, если бы не плохая память… Пишу Вам как хорошей знакомой. Очень горжусь моим великим земляком Чеховым. Была в добрых отношениях с его вдовой. Ольга Леонардовна с волнением расспрашивала меня о Таганроге…»

Это письмо снова возвращает нас к теме связи «Раневская и Чехов». Довольно неожиданный аспект этой связи касается не самой Фаины Георгиевны, а ее отца. Юность Чехова прошла в построенном его отцом каменном доме на углу Елисаветинской улицы и Донского переулка. Перед отъездом Антона на учебу в Москву Павел Егорович Чехов, нуждаясь в деньгах, заложил этот дом местному богачу Селиванову за 600 рублей. Но судьба сложилась так, что отец Чехова, обанкротившись, уехал в Москву, так и не выкупив дом. Вскоре его купило за пять тысяч рублей еврейское благотворительное общество, председателем которого был Гирш Хаимович Фельдман. В доме разместили еврейскую богадельню. Вот что пишет об этом известный революционер, поэт и ученый Владимир Тан-Богораз, товарищ Чехова по гимназии: «Я посетил этот чеховский дом в один унылый осенний вечер. В доме было темно и грязно. Везде попадались узкие кровати, старые, неопрятные люди с седыми бородами, но комнаты остались без всяких изменений. Тот же старый полуподвальный вход и рядом деревянное крылечко без перил, похожее на приставную лестницу, те же неожиданные окна под самым потолком».

Дружба Чехова и Тан-Богораза прошла через всю их жизнь — Чехов не раз упоминал о нем в своих письмах. Богораз бывал и в доме Гирша Фельдмана. Фаина Георгиевна однажды в шутку сказала Маршаку: «Вы еще совсем молодой, а я в детстве видела самого Богораза, беседующего с отцом на библейские темы на иврите. Я, разумеется, ничего на эту тему тогда не понимала. Уже когда жила в Москве, читала его замечательные стихи».

Чехов, Богораз, Парнок — эти имена органически связаны с Раневской и ее родным городом. И хотя Фаина Георгиевна не часто говорила о своей любви к Таганрогу, все-таки она иногда с гордостью вспоминала о том, что в ее городе никогда не было представителей Союза русского народа. Об этом писал и Богораз: «У нас не было ни разу еврейского погрома». Такое случалось не во многих городах, но в городе Чехова, создавшего шедевр «Скрипка Ротшильда», иначе быть просто не могло. Помните этот рассказ? После похорон жены к гробовщику Якову Матвеевичу Иванову пришел Моисей по прозвищу Ротшильд и передал приглашение руководителя ансамбля, в котором Яков часто играл, прийти на свадьбу: «Якову показалось противно, что жид запыхался, моргает и что у него так много рыжих веснушек. И было гадко глядеть на его зеленый сюртук с темными латками и на всю его хрупкую деликатную фигуру.

— Что ты лезешь ко мне, чеснок?! — крикнул Яков. — Не приставай!..

— Прочь с глаз долой! — заревел Яков и бросился на него с кулаками. — Житья нет от пархатых!

Ротшильд, помертвев от страха, присел и замахал руками над головой, как бы защищаясь от ударов, потом вскочил и побежал прочь что есть духу. На бегу он подпрыгивал, всплескивал руками, и видно было, как вздрагивала его длинная, тощая спина. Мальчишки обрадовались случаю и бросились за ним с криками: „Жид! Жид!“, собаки тоже погнались за ним с лаем. Кто-то захохотал, потом свистнул, собаки залаяли громче и дружнее… затем, должно быть, собака укусила Ротшильда, так как послышался отчаянный, болезненный крик».

Вскоре Яков тяжело заболел. Уже исповедуясь перед священником, вспомнил «отчаянный крик жида, которого укусила собака» и, задумываясь над несправедливостями, совершенными им в этой жизни, пожалел и о том, что обидел музыканта.

Чехов, подписавший письмо в защиту несправедливо обвиненного Менделя Бейлиса, конечно же никогда не мог бы обидеть Ротшильда.

Случайности в жизни встречаются крайне редко, и все же бывают. Почему именно в тот день, когда восьмилетняя Фаина услышала рыдания матери, узнавшей о смерти Чехова, она прочла чеховскую «Скучную историю»? Что это — судьба или мистика? В любом случае, именно тогда, в июле 1904 года, она впервые задумалась об одиночестве, ставшем впоследствии ее судьбой и особенно ощутимом на фоне громадной популярности актрисы.

Чеховская Катя увлеклась театром в возрасте, который принято считать юношеским: «Позднее она стала привозить с собою целыми дюжинами портреты актеров и актрис, на которых молилась; потом попробовала несколько раз участвовать в любительских спектаклях и в конце концов, когда кончила курс, объявила мне, что она родилась быть актрисой».

С Фаиной все произошло намного раньше: «Мне семь лет, я не знаю слов „пошлость“, „мещанство“, но мне очень не нравится все, что я вижу в окне дома на втором этаже напротив. Я не буду, когда вырасту, взвизгивать, обмахиваться носовым платком или веером, так хохотать и гримасничать». Может быть, «Скучная история» так ускорила взросление Фаины, что ей навсегда запомнились слова чеховской Кати: «Театр, даже в настоящем его виде, выше аудиторий, выше книг, выше всего на свете. Театр — это сила, соединяющая в себе одной все искусства, а актеры — миссионеры. Никакое искусство и никакая наука в отдельности не в состоянии действовать так сильно и так верно на человеческую душу, как сцена». Но театр оказался суров к Кате. Уйдя в провинциальные актрисы, она вскоре разочаровалась в театральном деле, коллегах по сцене, пережила несчастную любовь, даже покушалась на самоубийство. Пережив такие злоключения, Катя утратила интерес не только к театру, но и к самой жизни. Рассказ заканчивается грустно, даже безысходно. Катя обращается к своему приемному отцу: «Ведь вы мой отец, мой единственный друг. Вы были учителем! Говорите мне, что мне делать». Растерянный Николай Степанович отвечает: «По совести, Катя, не знаю… Прощай, мое сокровище!»

Почему же эта печальная повесть Чехова на всю жизнь определила судьбу Раневской? Напомним, что Катя — приемная дочь профессора Николая Степановича, ученого, многого достигшего в науке. Он искренне любил Катю, а вот совета, как жить дальше, дать ей не мог. Многие критики сочли рассказ слабым; были и такие, кто усматривал в «Скучной истории» влияние «Смерти Ивана Ильича» Льва Толстого. Но если между этими произведениями и есть что-то общее, то это жизненная правда. Известный в ту пору литератор Плещеев писал Чехову: «Со всех сторон слышу восторженные похвалы вашей повести — от людей разных мнений, кружков и лагерей…» Плещеев назвал «Скучную историю» не только выдающейся повестью, но и лучшей вещью из всего до сих пор написанного Чеховым. Но так воспринял повесть Чехова профессиональный литератор, а Фаине Фельдман было всего восемь лет, когда она ощутила то, о чем десятилетия спустя написала в письме Людмиле Николаевне Прозоровской: «В тот день кончилось мое детство».

В том же письме, таком же печальном, как чеховская повесть, Раневская неожиданно пишет: «Щепкина была чудесной, очень доброжелательной. Я перехоронила всех друзей. Очень грустно. Шлю вам сердечный привет.

P. S. Кажется, написала неудачное письмо. Вчера играла тяжелую драму, продолжаю в ней жить и печалюсь» (из письма от 25.09.1974 г.).

…Хочу закончить эту главу стихотворением Александра Межирова, написанным им в конце 1950-х годов под влиянием поездки в Таганрог. Он прочел его искусствоведу Майе Туровской, она с восторгом восприняла эти стихи и предложила Межирову передать их Фаине Георгиевне (Туровская и Раневская были очень дружны). Когда Раневская увидела это стихотворение, слезы навернулись на ее глаза. Она несколько раз вслух прочла:

В объятьях Таганрога,

В гостинице чужой,

Вид из окна немного

Знакомый и чудной.

И на душу угрюмо,

Безрадостно легло

Предпраздничного шума

Тяжелое крыло.

К знакомым переехав,

Услышал в час ночной:

Покашливает Чехов

За тоненькой стеной.

Роняет в одеяло

Разлапое пенсне,

И крови сгусток ало

Чернеет в простыне.

«Передайте Александру Петровичу, — сказала она Майе Иосифовне, — что только истинные таганрожцы так могут почувствовать этот город. Я уже больше сорока пяти лет не была в родном городе, но привязанность к нему, к Чехову все та же».

Таганрог. Чехов. Раневская…

Итак, Таганрог стал тесен юной Фаине Фельдман. В 1913 году, выпросив у родителей немного денег, она впервые поехала в Москву. Там она сразу же отправилась по театрам Москвы в поисках работы. Но таких, как она, было немало, и к тому же из-за нервного напряжения и неустроенности Фаина вновь стала заикаться, волновалась до обмороков. От этого ее положение в чужом и незнакомом городе усложнялось еще больше: на показах в театрах ее просто не воспринимали. Нередко даже вслух говорили: «Театр не для вас, у вас к нему профессиональная непригодность. Не морочьте голову ни себе, ни другим».

Деньги, данные родителями, таяли. Узнав об этом, отец сказал жене: «Нечего ей делать в Москве, пусть немедленно возвращается домой!» Для этого непутевой дочери был послан перевод. Когда Фаина вышла из почтового отделения (деньги она еще не убрала, просто держала в руках), порыв ветра подхватил банкноты и закружил их в воздухе, как осенние листья, — такое с ней случилось впервые, но, увы, не в последний раз.

И вот Фаина опять в Таганроге. Она поняла, что отсутствие образования может стать помехой для театральной карьеры, и решила экстерном сдать экзамены за курс гимназии. Параллельно посещала театральную студию А. Н. Говберга (Ягелло). Там она научилась двигаться на сцене и растягивать слова, чтобы хоть немного скрыть заикание. Тогда же участвовала в любительских спектаклях, ставившихся студийцами. Но о том, чтобы стать профессиональной актрисой, не могло быть и речи — отец активно возражал против этого: «Посмотри на себя в зеркало — и увидишь, что ты за актриса!»

Но никто и ничто не могло остановить юную Фаину в ее стремлении к театру — в 1915 году она снова уезжает в Москву. Где она взяла деньги в этот раз, осталось неизвестным — отец никак не мог выдать ей нужную сумму, да и дела его шли неважно из-за начавшейся мировой войны. Надо сказать, что денег у Раневской не было как тогда, так и потом — даже если у нее появлялась откуда-нибудь приличная сумма, деньги все равно куда-то улетучивались, она тратила их, не задумываясь и не сожалея. Так было и в 1940 году, когда в Москву из эмиграции вернулась Марина Цветаева. Многие пытались ей помочь, но чаще всего словами. А ей было невероятно тяжело — ни жилья, ни работы. Когда Фаина Георгиевна пришла к ней, она ужаснулась. Это была совсем не та Марина, с которой она встречалась в Москве в 1913 году.

Читаю в записях Раневской: «В одном обществе, куда Гельцер взяла меня с собой, мне выпало счастье — я познакомилась с Мариной Цветаевой… Марина звала меня своим парикмахером — я ее подстригала». Раневская приносила Марине по ее просьбе пустые бутылочки от духов, Цветаева сцарапывала с них этикетки и торжественно объявляла: «А теперь бутылочка ушла в вечность». Теперь челка Цветаевой стала совсем седой, да и все остальное неузнаваемо изменилось. Конечно, Фаина скрыла свою растерянность. Вдруг обратилась к давней подруге на «вы»: «Я хочу вам помочь, Марина Ивановна», — и вытащила пачку денег, гонорар, недавно полученный за какой-то фильм. Цветаева буквально выхватила у нее всю сумму. Раневская же рассчитывала из этих денег отдать долги, накопившиеся за последнее время. Выйдя на улицу, Фаина Георгиевна пешком добралась до дома, взяла какие-то вещи и отнесла их в ломбард. Пройдут годы, и уже пожилая Раневская вспомнит: «Я до сих пор счастлива, что в тот день все имевшиеся деньги отдала Марине». А в архивах Раневской я нашел запись: «Великая Марина: я люблю, чтобы меня хвалили до-о-олго».

И еще об одной встрече вспоминала Раневская. Она часто повторяла слова Цветаевой: «Талант сейчас ни при чем» — и вспоминала при этом: «Сдружились мы еще в юности. Однажды произошла такая встреча: в пору Гражданской войны, прогуливаясь по набережной Феодосии, я столкнулась с какой-то странной, нелепой девицей, которая предлагала прохожим свои сочинения. Я взяла тетрадку, пролистала стихи. Они показались мне несуразными, не очень понятными, и сама девица косая. Я, расхохотавшись, вернула хозяйке ее творение. И пройдя далее, вдруг заметила Цветаеву, побледневшую от гнева, услышала ее негодующий голос: „Как вы смеете, Фаина, как вы смеете так разговаривать с поэтом!“».

Потом, уже после войны, она много размышляла о Цветаевой, о ее трагической судьбе. В своих записках Фаина Георгиевна вспомнила и о том, как любила Цветаеву Любовь Михайловна Эренбург. Цитировала ее слова о Цветаевой: «У нее большое человеческое сердце, но взятое под запрет. Ее приучили отделываться смехом и подымать тяжести, от которых кости трещат. Она героиня, но героиня впустую… Мне ее глубоко, нежно, восхищенно бесплодно жаль». Дальше шли слова самой Раневской: «Я помню ее в годы Первой мировой войны и по приезде из Парижа. Все мы виноваты в ее гибели. Кто ей помог? Никто».

Такова уж была судьба Раневской: она то раздавала деньги, то просто теряла. В этой связи возник еще один вариант происхождения ее псевдонима: «Раневской я стала прежде всего потому, что все роняла. У меня все валилось из рук. Так было всегда».

Позже Раневская напишет: «Неудачи не сломили моего решения быть на сцене: с трудом устроилась в частную театральную школу, которую вынуждена была оставить из-за невозможности оплачивать уроки». И все же в Москве ей повезло: о чудо! — у колонн Большого театра на плачущую девочку (близилась ночь, а ночевать негде) обратила внимание сама Екатерина Васильевна Гельцер, прима-балерина этого театра. Она пригласила расстроенную Фаину к себе домой, заметив: «Фанни, вы меня психологически интересуете».

Они довольно быстро подружились. От Екатерины Васильевны Фаина узнала немало о жизни и нравах театральной Москвы. Театральное общество Гельцер именовала не иначе как «бандой». Екатерина Васильевна восхищалась молодостью и целеустремленностью Фаины: «…Какая вы фэномэнально молодая, как вам фэномэнально везет!»

Великая балерина была искренне рада столь теплой дружбе с юной Фаиной, тем более что в личной жизни у Гельцер была «фэномэнальная неудача». Екатерина Васильевна гордилась, что они не только соратницы по профессии, но и подруги: «Когда я узнала, что вы заняли артистическую линию, я была очень горда, что вы моя подруга». Гельцер была настолько откровенна с Фаиной, что доверяла ей, казалось бы, недоверяемые тайны. Однажды Екатерина Васильевна рассказала: «Я одному господину хочу поставить точки над i». Фаина спросила, что это значит, а Екатерина Васильевна ответила: «Ударить по лицу Москвина за Тарасову». Как раз тогда знаменитый артист Москвин бросил свою жену, сестру Гельцер, ради молодой, но в будущем еще более знаменитой артистки Аллы Тарасовой.

Отношение Фаины к новой подруге также было глубоко искренним, дружеским: «Я обожала Гельцер. Иногда — в 2 или 3 часа ночи, во время бессонницы, я пугалась ее ночных звонков. Вопросы всегда были неожиданные — вообще и особенно в ночное время: „Вы не можете мне сказать точно, сколько лет Евгению Онегину?“ или „Объясните, что такое формализм?“ И при этом она была умна необыкновенно, а все эти вопросы в ночное время и многое из того, что она изрекала и что заставляло меня смеяться над ее наивностью, очевидно присуще гению».

Театральная жизнь Москвы полностью поглотила Фаину, Гельцер ввела ее в круг своих друзей, брала с собой на спектакли во МХАТ, откуда по окончании спектаклей было принято ездить к Валиеву в «Летучую мышь». С годами Раневская вспоминала об этих днях: «Она (Гельцер. — М. Г.) возила меня в Стрельну и к Яру, где мы наслаждались пением настоящих цыган. У Яра в хоре пела старуха, звалась Татьяна Ивановна. Не забыть мне старуху-цыганку; пели и молодые. Чудо — цыгане. Гельцер показала мне всю Москву тех лет. Это были „Мои университеты“».

Дружба Раневской с Екатериной Гельцер, выступавшей в Большом, а позже в Мариинском театре почти сорок лет, продолжалась до конца жизни знаменитой балерины. Через много лет Фаина Георгиевна, беседуя с В. Катаняном, вспомнила о Гельцер: «Я с ней виделась последний раз, по-моему, при царе Горохе, мы когда-то очень дружили. И вдруг на днях, ночью, из тьмы веков — как будто не было ни революции, ни войны, — телефонный звонок, и, как ни в чем не бывало: Лиля, сколько лет было Онегину?» Впрочем, к Гельцер она возвращалась не однажды. Видимо, темпераменты Екатерины Васильевны и Фаины Георгиевны во многом совпадали, обе нуждались в собеседнике, которому могли бы откровенно поверить свои сердечные тайны. Тому же Катаняну Раневская рассказала о новом своем увлечении: «Я тоже недавно влюбилась, решила устроить ужин, пошла к Елисееву, купить рябчиков к салату… взгромоздила новую шляпу, стою в очереди в кассу, мурлычу что-то под нос, чувствую себя такой девочкой-девочкой, и вдруг слышу сзади: „Ну, бабушка, поворачивайся, заснула, что ли?!“».

Тогда, в середине 1910-х годов, юная Фаина быстро привыкла к Москве. При всех сложностях жизни на новом месте она была полна надежд, тем более что благодаря Гельцер не только бывала в театрах, но и общалась с людьми очень интересными — например, с Владимиром Маяковским, с ним познакомилась она в доме Гельцер.

Стихи Маяковского «Послушайте!» Раневская запомнила сразу, как только услышала их в авторском исполнении, и не раз повторяла их в последние годы жизни:

Послушайте!

Ведь если звезды

зажигают —

значит — это кому-нибудь нужно?

Значит — это необходимо,

Чтобы каждый вечер

Над крышами

Загоралась хоть одна звезда?!

А уж о знакомстве Раневской со стихами Марины Цветаевой говорить излишне — казалось, она знала их все наизусть.

Каждый вечер Фаина «любым путем» проникала в какой-либо из театров (ей посчастливилось услышать самого Шаляпина в театре Зимина). Подходила к окошечку администратора и наивно-печальным голосом произносила: «Извините меня, пожалуйста, я провинциальная артистка, никогда не бывавшая в хорошем театре». Правда, лицо ее оказалось таким запоминающимся, что во второй раз ее в этот театр не пустили. И все же жизнь в Москве была по душе и по темпераменту Раневской.

Однажды Гельцер сказала ей: «Кажется, я нашла для вас хорошую работу». В те годы в Малаховке, дачном поселке к востоку от Москвы, открылся Летний театр, куда в сезон съезжались лучшие театральные силы Москвы и Петрограда. Так как театр в Малаховке сыграл особую роль в биографии Раневской, хочется вкратце познакомить читателей с этим поселком. Врачи нередко рекомендовали москвичам Малаховку для лечения вместо Крыма и Кавказа: предпосылкой тому был замечательный сосновый лес с песчаной почвой. Но гордостью поселка был Летний театр, принадлежавший землевладельцу Павлу Алексеевичу Соколову — известному не только в Малаховке, но и в Москве любителю театрального искусства. В Малаховке обосновался известный писатель Н. Д. Телешов, основатель знаменитых «Сред», литературных вечеров, где не раз бывали Бунин, Куприн, Гиппиус — едва ли не весь цвет литературной России. И вскоре многие писатели, а за ними и актеры, художники, музыканты начали заселять Малаховку. Среди тех, кто приезжал сюда, были Есенин и Маяковский, именно здесь он познакомился с Лилей Брик. С Владимиром Маяковским Раневская встречалась по меньшей мере два раза: «У меня до сих пор за него душа болит. Его убили пошлостью». Долгие годы она дружила с Норой Полонской — одной из любимых женщин поэта, — а еще с Маяковским ее роднила любовь к животным, к собакам — в особенности.

В газете «Театр и искусство» за 1905 год можно найти сообщение: «8 мая открывается Летний театр в Малаховке драмой „Чужие“ Потапенко. Театр, построенный Г. С. Галицким, вмещает 1000 человек». С того времени в сообщениях о малаховском театре неизменно присутствовала фраза: «Театр был полон зрителей. Аплодисменты не прерывались даже среди действий». Словом, театр в Малаховке стал своеобразным культурным центром, одним из самых посещаемых среди дачных сцен Подмосковья. В 1910 году театр сгорел, но очень скоро на его месте по предложению П. А. Соколова и на его средства строится новый театр. Темпы строительства по тем временам были необыкновенные — театр был выстроен за пятьдесят два дня.

Новый театр во многом был непохож на прежний, и все же это было красивое здание: фасад его украшали шесть ионических колонн. Хотя он был всего на пятьсот мест, но зал его отличался великолепной акустикой. Достаточно сказать, что там пели Шаляпин, Собинов, Нежданова, Вертинский. Среди драматических актеров на сцене театра выступали Яблочкина, Садовская, Коонен, Остужев, Тарханов. «В Малаховке — отличный театр. Красивый, сильный. Его белые колонны так четко и красиво вырисовываются на зеленой лесной декорации… В нем есть что-то строгое, внушительное», — говорилось об этом здании в одной из московских газет. И неудивительно, что видные режиссеры Москвы пытались ставить здесь спектакли настоящие, а не легковесно-дачные.

Раневскую по рекомендации Гельцер приняли в этот театр, предложив ей роли «на выходах». Скромные заработки не смущали Фаину — ведь она могла брать уроки дикции, постановки голоса, сценического движения. Но больше всего ее привлекало, что партнерами по игре станут замечательные русские актеры, ставшие, пусть и «внепланово», ее учителями. Среди них были Радин и Певцов — люди, с истинным уважением относившиеся к «младшим по званию» в театре. Это были учителя, глубоко уважавшие, любившие своих учеников, педагоги, никогда не дававшие почувствовать свое превосходство над начинающими. Можно себе представить, каково было Раневской, еще недавно услышавшей от московских театральных педагогов, что «в артистки она не годится».

Умение малаховских наставников вернуть ученикам веру в свои силы сыграло в театральной судьбе Раневской особую, быть может, решающую роль. Кто-то предположил, что Илларион Николаевич Певцов так искренне, по-доброму отнесся к Раневской, потому что, как и Фаина, заикался. Однако на сцене никто этого не замечал. Его необыкновенная сила воли, умение влиять на учеников очень много значили для Раневской.

Раневская всю жизнь с благодарностью вспоминала об Илларионе Николаевиче, считала его первым своим учителем. Пройдут годы, и к столетнему юбилею Певцова Раневская напишет замечательную статью: «В те далекие годы в подмосковном театре в Малаховке гастролировали параллельно актеры Москвы и Петрограда… Помню Певцова в пьесе „Вера Мирцева“. В этой пьесе героиня застрелила изменившего ей возлюбленного, а подозрение в убийстве пало на друга убитого, которого играл Певцов. И сейчас, по прошествии более шестидесяти лет, я вижу лицо Певцова, залитое слезами, слышу срывающийся голос, каким он умоляет снять с него подозрение в убийстве, потому что убитый был ему добрым и единственным другом. И вот даже сейчас, говоря об этом, я испытываю волнение, потому что Певцов не играл, он не умел играть. Он жил, он терзался муками утраты дорогого ему человека. Гейне сказал, что актер умирает дважды. Нет, это не совсем верно, если прошли десятилетия, а Певцов стоит у меня перед глазами — и живет в моем сердце.

Мне посчастливилось видеть его в пьесе Леонида Андреева „Тот, кто получает пощечины“. И в этой роли я буду видеть его перед собою до конца моих дней. Помню, когда я узнала, что должна буду участвовать в этом его спектакле, я, очень волнуясь и робея, подошла к нему и попросила его дать мне совет, что делать на сцене, если у меня нет ни одного слова в роли. „А ты крепко люби меня, и все, что со мной происходит, должно тебя волновать“. И я любила его так крепко, как он попросил.

И когда спектакль был кончен, я громко плакала, мучаясь его судьбой, и никакие утешения подружек не могли меня успокоить. Тогда побежали к Певцову за советом. Добрый Певцов пришел в нашу гримерную и спросил меня: „Что с тобой?“ — „Я так любила, так крепко любила вас весь вечер“, — выдохнула я, рыдая. „Милые барышни, — сказал он, — вспомните меня потом. Она будет настоящей актрисой“».

Об этом замечательном художнике и большом человеке Фаина Георгиевна вспоминала с благоговением: «Считаю его первым моим учителем. Он очень любил нас, молодежь. После спектакля брал нас с собой гулять. Он учил нас любить природу. Он внушал нам, что настоящий артист обязан быть образованным человеком. Должен знать лучшие книги мировой литературы, живопись, музыку. Я в точности помню его слова, обращенные к молодым актерам: „Друзья мои, милые юноши, в свободное время путешествуйте, а в кармане у вас должна быть только зубная щетка. Смотрите, наблюдайте, учитесь“. Он убивал в нас все обывательское, мещанское. Он повторял: „Не обзаводитесь вещами, бегайте от вещей“. Ненавидел стяжательство, жадность, пошлость. Его заветами я прожила долгую жизнь. И по сей день помню многое из того, что он нам говорил. Милый, дорогой Илларион Николаевич Певцов… Я любила и люблю вас. И приходят на ум чеховские слова: „Какое наслаждение — уважать людей“».

Заметную роль в судьбе Раневской сыграла великая Ольга Осиповна Садовская, которой в ту пору было больше шестидесяти лет. Ее Раневская тоже считала своим учителем. В Малаховке, в отличие от Раневской, она была не на «выходах», а играла ведущие роли. Потерявшая возможность двигаться по сцене, играя сидя в кресле, она оставалась прекрасной актрисой. Зрители Малаховки на бис воспринимали ее Кукушкину в «Доходном месте», Домну Пантелеевну в «Талантах и поклонниках». Ни возраст, ни отсутствие физических сил не мешали тонкости ее игры — выручали богатство интонации, хорошая дикция, знание жизни, любовь к театру Островского. Быть может, встреча с Садовской в Малаховском стала решающей в артистической судьбе Раневской. Садовская, разумеется, не задумывалась, что ее игра на сцене явилась прекрасным уроком для застенчивой и закомплексованной провинциальной актрисы.

Эти уроки Садовской, Певцова, Радина явились лишь преддверием учебы в великом театре — МХАТе. К. С. Станиславский, В. И. Качалов, Л. М. Леонидов, И. М. Москвин, О. Л. Книппер-Чехова уже после Малаховского театра стали ее новыми учителями. Эта школа не только не прошла бесследно, но осталась на всю жизнь.

К сожалению, малаховский сезон, такой счастливый для Раневской, оказался для нее единственным. Первая мировая война все явственнее оборачивалась развалом страны, и москвичам стало не до театральных сезонов в Малаховке. Раневская вернулась в Москву и пошла, как многие актеры, на «театральный базар» в надежде найти работу. Не так это было просто. Антрепренеры, как и во все времена, много наобещав, часто ничего не делали, не выполняли своих обещаний, при этом не чувствуя никаких угрызений совести. После долгих, унизительных хождений в театральное бюро Раневская получила предложение поработать в Керчи в антрепризе Лавровской.

На юге, где многое напоминало Фаине Георгиевне Таганрог, можно было укрыться от московской зимы и уже подкрадывавшегося голода. Но были и трудности: в договоре с актерами гораздо больше обязанностей возлагалось на них, чем на антрепренеров. Раневская, согласно договору, была принята на роли героини-кокет, то есть обольстительницы с умением петь и танцевать, что не очень привлекало ее и едва ли входило в ее планы. Позже она вспоминала свой водевильный опыт с обычным юмором: «Первый сезон в Крыму, я играю в пьесе Сумбатова прелестницу, соблазняющую юного красавца. Действие происходит в горах Кавказа. Я стою на горе и говорю противно-нежным голосом: „Шаги мои легче пуха, я умею скользить, как змея…“ После этих слов мне удалось свалить декорацию, изображавшую гору, и больно ушибить партнера. В публике смех, партнер, стеная, угрожает оторвать мне голову. Придя домой, я дала себе слово уйти со сцены».

Но трудности не ограничивались репертуаром: скоро антреприза Лавровской прекратила свое существование, по существу, так и не начав его. Денег актерам не заплатили, так что Раневской даже не на что было вернуться в Москву. Можно было, конечно, добраться до родного Таганрога — до него было рукой подать, — но она скорее умерла бы от голода, чем предстала перед родными униженной, смиренной, отказавшейся от мечты всей жизни. Начались ее долгие скитания по городам Крыма, во время которых она, если повезет, играла в местных недолговечных театриках, но чаще распродавала свой театральный реквизит. Позже, играя спекулянтку в спектакле «Шторм» Билль-Белоцерковского, на вопрос журналистов: «Откуда у вас такое умение торговать?» — Раневская ответила: «У меня был опыт. Начиная с Керчи, Феодосии, в Симферополе».

Осенью 1917 года ей удалось доехать до Феодосии, слывшей в то время чуть ли не театральной столицей юга России. Чудом ее пригласили участвовать в спектакле «Под солнцем юга», на роль мальчика-гимназиста, но здесь ее ожидал очередной удар: антрепренер сбежал, прихватив с собой все собранные деньги, а продавать было уже нечего. Раневская как-то сумела добраться до Ростова-на-Дону — может, потому, что это было ближе к дому. До Ростова и Таганрога новости о большевистском перевороте в столице дошли почти одновременно. А вскоре в конторе Гирша Хаимовича Фельдмана появились незваные гости: один в черной кожанке, другой в матросском бушлате. Вежливо, но непреклонно они предложили хозяину пройти с ними в экипаж, где уже сидел его компаньон по работе и приятель по жизни Иосиф Рецкер.

Его сын, Яков Иосифович Рецкер, позже вспоминал: «Когда мы приехали в Таганрог, папу и его компаньона, Григория Самойловича Фельдмана, отца Раневской, немедленно арестовали большевики. Посадили их в товарный вагон, и представитель ревкома явился к маме и сказал: „Мы их освободим, только нам нужно сто тысяч. Вот вам срок — двадцать четыре часа“. Денег не было, но у мамы были, кажется, какие-то бриллианты. В общем, достали по 50 тысяч мы и семья Фельдмана. Помню, как я и мама приехали на вокзал. На запасных путях стоял этот вагон. Отец и Фельдман сидели, хохотали, стоял один часовой, их никто не трогал. И, в общем, их освободили. Но, поскольку отец знал, что это только первый раз, что это будет повторяться неоднократно — решили уехать в Ростов, где у дядьки был дом. В это время началась эпидемия сыпного тифа, а отец, для того, чтобы привезти в Ростов какие-либо вещички, не смог найти для багажа другой кареты, кроме санитарной. В этой санитарной карете его укусила вошь — он заболел тифом…»

Гирш Фельдман в Ростов не поехал — узнав, какую цену заплатила семья за его освобождение, он изрек: «Здесь больше делать нечего и оставаться тем более нельзя». Чуть ли не на следующий день вся семья Фельдманов — он сам, Милка Рафаиловна и их сын Яков (Изабелла уже вышла замуж и жила за границей) — отправилась в порт, а оттуда на пароходе «Святой Николай» отплыла в румынский порт Констанцу. По утвердившейся версии, они приглашали с собой и Фаину, но она отказалась, не мысля для себя жизни без России и русской культуры. Скорее всего, так бы оно и случилось, но вряд ли Раневская в то время приезжала в Таганрог. Скорее всего, Фельдманы просто не знали, где она находится, и скрепя сердце решили ехать без нее. Из всех членов семьи Фаине Георгиевне с тех пор довелось встретить только сестру Беллу, и случилось это долгих сорок лет спустя, когда их родители давно упокоились в чужой земле — неизвестно даже, где и когда.

Фаина осталась одна — и никогда, судя по рассказам близких ей людей, не пожалела об этом. Как-то я услышал от Елизаветы Моисеевны Метельской: «Я знаю Фаину уже не один десяток лет: однажды она со свойственным ей сарказмом сказала мне: „Лизочка, не думай, что я, как моя тезка Фанни Каплан, хотела участвовать в революции, Февральской или Октябрьской. Но зато я точно знала, что не могу без России, без русского театра.

Эти слова могу повторить вслух, даже на съезде коммунистов, только в партию их никогда не вступлю“. Слова эти я услышала от Фаины в те дни, когда по театру пронеслись слухи о том, что Завадский вступил в ряды партии». Раневскую много раз уговаривали вступить в партию, но она осталась верной своему слову.

Но тогда, в начале 1918 года, ее занимала не политика, а проблема выживания в Ростове-на-Дону, к которому уже подступала Гражданская война со своими непременными спутниками — голодом и террором. Но тут ей, наконец, повезло: в городе гастролировала со своей труппой Павла Леонтьевна Вульф, актриса, которую Фаина Раневская видела еще в юности в Таганроге. Встреча Раневской и Вульф во многом изменила жизнь каждой из них и обеих вместе. Без встречи с Вульф биография Фаины Георгиевны немыслима, вернее, она была бы совсем другой. Между тем и Павла Вульф не раз отмечала, что она без Раневской тоже прожила бы совсем другую жизнь.

Впервые Фаина увидела Павлу Вульф на сцене таганрогского театра (было это в 1911 году) в спектакле по роману Тургенева «Дворянское гнездо». Волею судьбы много лет спустя Раневская снова пришла на тот же спектакль в Ростове-на-Дону. Тургеневская героиня Лиза Калитина в исполнении Павлы Вульф потрясла ростовских зрителей. Пройдут годы, и Вульф напишет: «Хочется снова пережить чудесные минуты работы над образом Лизы… Я вынашивала в себе образ Лизы… я просто жила жизнью Лизы, не думала ни о приеме, ни о публике…»

Вторично увидев Вульф в роли Лизы Калитиной, Раневская испытала неодолимое желание с ней познакомиться. В тот апрельский день 1918 года Павла Леонтьевна едва доиграла спектакль из-за невыносимого приступа мигрени и настрого запретила пускать кого-либо к себе в гримерную. Но желание Фаины встретиться с полюбившейся актрисой было так велико, что удержать ее никто не мог — на следующее утро она все-таки встретилась с Вульф. Она так страстно говорила Павле Леонтьевне о своем желании стать ее ученицей, что уже в тот день между ними завязалась дружба, длившаяся более сорока лет.

Павла Вульф много сделала для театральной карьеры своей подруги. Уже в день знакомства она дала Фаине пьесу с рекомендацией выбрать любую роль и показаться ей. Фаина остановилась на роли итальянской актрисы, хотя конечно же не знала ни нравов Италии, ни языка этой страны. Найдя в Ростове, быть может, единственного итальянца — им оказался булочник из Генуи, — Фаина под его руководством изучала итальянский язык, жестикуляцию, мимику, характерную для итальянцев. Ее заработок в цирке (в то время Фаина была занята в массовке) едва позволял рассчитаться с иностранцем. Позже она вспоминала, что к Павле Леонтьевне она явилась после недельного голодания, истощенная до неузнаваемости, но зато хорошо подготовленная. Она произвела на Вульф сильное впечатление. «Или я ошибаюсь, или я нашла великий талант», — подумала Павла Леонтьевна. А вот как вспоминает об этом Раневская: «Со страхом сыграла ей монолог из роли, стараясь копировать Андрееву. Прослушав меня и видя мое волнение, Павла Леонтьевна сказала: „Мне думается, вы способная, я буду с вами заниматься“. Она работала со мною над этой ролью и устроила меня в театр, где я дебютировала в этой роли. С тех пор я стала ее ученицей».

Вскоре Павла Леонтьевна пригласила Фаину жить к себе. Отказаться было нельзя — театр отправлялся в Крым, и надеяться на новую случайную встречу с Вульф было нереально. «Чутьем большого художника она угадала в скромной молоденькой участнице массовок черты подлинной одаренности…» — вспоминает Н. Сухоцкая. Павла Леонтьевна так полюбила свою новую знакомую, что, казалось, забыла о собственной дочери Ирине. Биограф Раневской Алексей Щеглов пишет: «А дочь отходила в тень, не находила тепла в своем доме… В этом, возможно, природа конфликта Фаины Раневской и Ирины Анисимовой-Вульф. Фаине Раневской надо было быть в этой семье рядом с П. Л. Вульф, впитывать ее лексику, „орфоэпию“ — предмет педагогической гордости Павлы Леонтьевны — ее профессионализм, стиль».

В дальнейшем Фаина Георгиевна и Павла Леонтьевна не представляли свою жизнь друг без друга. Об этом сохранилось немало свидетельств, устных и документальных. Вот одно из писем Раневской Вульф от 25 июня 1950 года (в то время она играла в спектакле «Модная лавка» в Театре имени Моссовета):

«Мамочка, попробую тебе объяснить, почему я в таком раскисшем состоянии и подавленности. Я не выходила на сцену 8 месяцев, и вот, когда я вылезла с сырой, не сделанной, не проверенной и не готовой ролью, да к тому же еще ролью, которая чужда и противна, я растерялась, испугалась, вся тряслась, забыла, путала текст и в итоге испытала что-то вроде нервного шока, потрясения. На премьере, ввиду всего вышесказанного, был полный провал. На втором спектакле я расшиблась и на третьем еле двигалась, потом я уже разыгрывалась, но все же продолжала играть плохо. Пойми — я не бытовая актриса, быт мне не дано играть, не умею. Я перевела роль в план реалистической буффонады, но это неверно, а м. б. роль так незначительна, что не только я, но и Савина из нее ничего бы не сделала. Была пресса на одном из спектаклей, но успеха не было. Я знаю, что им ни спектакль, ни я не понравились. Среди критиков была и Беньяш, которая ко мне зашла за кулисы и сказала, что более бесполезного спектакля в режиссерском плане, более бесталанного и тусклого и неумного она давно не видела. А мне сказала: „А Вы в Москве не играйте“. Я была потрясена, когда она мне звонила. Я к телефону не подошла, тогда она мне написала письмо, которое можешь прочесть. Успех же мой объяснила неизменной для меня любовью зрителя, но у публики в этой роли я успеха не имела как обычно. Письмо Беньяш исчерпывающе. Она очень понимает. Я знаю, что ты ее терпеть не можешь, но это не умаляет ее достоинств. Я в отчаянии. Не знаю, как будет дальше. Они обрадовались, что зарабатывают на мне огромные деньги. Аншлаги делала только „Модная лавка“. Я для них „лакомый кусочек“. А творческой работы в этом страшном „торговом доме“ не могут мне дать…»

Разумеется, Раневская знала цену «Модной лавке» и многим другим спектаклям, шедшим тогда в Театре имени Моссовета. Но что ей было делать в то сложное время, когда во главе угла стояла «борьба с космополитами», к которым легко могли причислить и саму Фаину Георгиевну?

Тогда, как и в другие времена, главным спасением Раневской от удручающей прозы жизни был ее легендарный юмор. Эту мысль подтверждает ее письмо, написанное в середине того же 1950 года десятилетнему Алексею Щеглову — сыну Ирины Вульф и внуку Павлы Леонтьевны:

«Дорогой гражданин Хиздриков-Канапаткин!

Очень грущу, что не могу лично пожать Вашу честную, хотя и не очень чистую руку!

Болезнь приковала меня к постели. Это не особенно приятно — лежать на ложе, из которого винтом выскочили пружинки, которые имеют тенденцию впиваться в мою многострадальную попку! Но этим не ограничиваются мои несчастья: у меня выскочила печенка и торчит кулаком. Я ее впихиваю обратно, но она вскакивает как Ванька-встанька.

Это печальное обстоятельство лишает меня возможности выполнить Ваше поручение в магазине Культорга. Как только удастся вдвинуть печенку в ее обычную позицию, я Вам куплю марки всего земного шара. Куплю глобус и прочие культурные товары.

А пока обнимаю Вас и целую в спинной хребет. Желаю всего наилучшего. С глубоким уважением. Ваша племянница Канарейкина-Клопикова — из города Вырвизуб. Мой адрес: улица Лахудрова, дом 4711.

P. S. Дорогой дядя Афанасий Кондратьевич!

Я посылаю Вам 100 рублей, с тем чтобы Вы попросили Вашу мамашу — Клотильду Трофимовну — купить Вам всего, что Вашей душе угодно!

Еще раз целую Вас в загривок и прочие конечности.

Напишите мне что-нибудь культурное, можно и некультурное. Только напишите, дядюшка».

Может быть, здесь уместно сказать несколько фраз о литературных способностях Фаины Георгиевны. В ее архивах сохранилось немало писем и дневниковых записей, напоминающих литературные пародии. Ей очень легко давались стихи, шутливые и лирические, причем написанные сразу, что называется с ходу. Вот одно из таких стихотворений:

ПРИЗНАНИЕ

Зашумели, загудели бураны,

С ветки падает мерзлый лист,

А летом уйду на баштаны

Слушать птичек веселый свист.

Растянусь на земле родимой,

Долгим взглядом вопьюсь в вышину,

Сердцем чистым отдамся любимой,

Что ушла навсегда в тишину.

И, конечно, Раневская была непревзойденным мастером афоризмов, которые при ее жизни широко расходились в столичной литературно-артистической среде, а позже, уже в наши дни, составили целые сборники. А самый знаменитый свой афоризм она впервые сказала Зиновию Паперному: «Я знаю, вы собираете афоризмы великих людей. Но если уж не великих, то хотя бы сохранивших чувство юмора. Так вот, знайте, молодой человек: я так стара, что помню еще порядочных людей». И тут же добавила: «У меня хватило ума так глупо прожить жизнь, не каждому это дано». Я услышал эти слова от Зиновия Самойловича в квартире у Иммануэля Самуиловича Маршака. В тот день мы отмечали выход книги «Воспоминания о Маршаке», и тогда же он сказал мне: «За Раневской, как за Светловым, надо ходить с записной книжкой. Кроме Эмиля Кроткого, я не знаю таких остроумных хохмачей, как эти два человека».

Правда, большинство острот Раневской не такие уж смешные — в них идет речь о таких невеселых вещах, как старость, болезни, смерть. Стоит отметить, что в этом повинны не только ее личность, но и ее время. Точнее, то время, когда эти остроты говорились и запоминались — душные десятилетия, когда не хватало воздуха многим куда более молодым и здоровым людям. Еще тогда кто-то пересказал мне такой афоризм Раневской: «Похороны — это спектакль для любопытствующих обывателей». А заодно и фразу: «Старость — это время, когда свечи на именинном пироге обходятся дороже самого пирога, а половина мочи идет на анализы».

Но вернемся снова к ранним годам жизни Раневской.

Итак, вскоре после знакомства, весной 1918 года, Раневская отправилась вместе с Павлой Вульф в Крым, в Симферопольский городской театр, прежде называвшийся Дворянским. Теперь это имя ушло в прошлое, как и прежняя фамилия Фаины. Отныне и навсегда не только на театральных афишах, но и в документах она стала Раневской. Мы не знаем, что стало главной причиной этого — желание приобрести более благозвучную и театрально звучащую фамилию, любовь к Чехову или стремление спрятать от греха подальше родство с богачом Фельдманом, которого на юге России многие знали. Быть может, это посоветовала Фаине мудрая Павла Леонтьевна, хотя сама она почему-то так и не стала менять свою иностранную фамилию, от которой немало натерпелась.

Не только в судьбах, но и в характерах Вульф и Раневской было немало общего. Театром они были увлечены еще с раннего детства. Из воспоминаний Павлы Вульф: «Мое первое „выступление“ на сцене… мне было около пяти лет… Я изображала капризную, упрямую маленькую девочку… роль моя заключалась в… капризном крике… Помню все свои ощущения на сцене — радостный восторг… Мой крик покрывал смех публики, но я… чувствовала, что это относится ко мне, и это было мне приятно… Этот момент определил мою судьбу. После этого спектакля, когда спрашивали меня, кем ты будешь… всегда отвечала „актрысой“».