Феликс Чуев

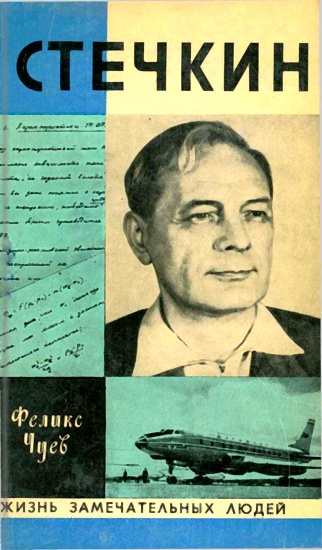

Стечкин

«Уважаемый товарищ!

Отделение физико-технических проблем энергетики Академии наук СССР, Государственный комитет Совета Министров СССР по науке и технике, Министерство авиационной промышленности СССР, Министерство высшего и среднего специального образования СССР и Научно-мемориальный музей профессора H. Е. Жуковского приглашают Вас на заседание, посвященное памяти Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Государственной премий, выдающегося ученого по гидроаэромеханике, теплотехнике, тепловым двигателям, основоположника теории воздушно-реактивных двигателей академика Бориса Сергеевича СТЕЧКИНА в связи с 80-летием со дня его рождения».

В ноябрьский день поздней московской осени к музею Николая Егоровича Жуковского, что на улице Радио, подходило необычно много народу. У каждого пригласительный билет, на нем фотография — умное красивое русское лицо. Люди пришли почтить ученого в день юбилея, до которого он немного не дожил. Прославленные конструкторы, известные авиаторы, ученые, летчики, с детства знакомые по книжным и музейным портретам. Здесь, в зале, на сцене, они сидят живые, и каждый говорит о нем, о Стечкине. Он был нашим современником, Борис Сергеевич Стечкин. Основоположник теории воздушно-реактивных двигателей, «главный моторист Советского Союза», как называли его в авиации. Ученик Жуковского, он сам оставил немало последователей, и не просто учеников с мировыми теперь именами — он создал свою школу.

«По существу, все авиационники, двигателисты, турбинисты и компрессорщики нашей промышленности являются в той или иной степени его учениками, и это есть главный вклад Бориса Сергеевича в дело создания авиации и авиационной промышленности, ибо прогресс в этих областях решается в первую очередь кадрами», — говорил ученик Стечкина, академик С. К. Туманский.

«Роль Стечкина в развитии авиации огромна. Я учился по его трудам и высоко ценю их», — говорит летчик-космонавт СССР дважды Герой Советского Союза В. И. Севастьянов.

«Замечательный ученый и удивительный, оригинальнейший человек» — так характеризует Стечкина заслуженный летчик-испытатель СССР Герой Советского Союза Г. К. Мосолов.

Прожил Стечкин почти 78 лет, но это оказалось слишком мало, ибо мысль его с каждым годом, до последней минуты, набирала скорость, как летательные аппараты, над которыми он работал. В наш век трудно придумать что-то новое в науке, но теория ВРД навсегда останется за Стечкиным. Даже сам термин «воздушно-реактивные двигатели» введен в мировую литературу им. К 1929 году, когда о таких двигателях в авиации понятия не имели, он создал их теорию, которая, как он сам напишет, «установила наш русский приоритет в этой области». Его работа стала фундаментом для создания реактивной авиации.

Ученые могут спорить, кто внес больший вклад в освоение неба: аэродинамики, прочнисты, металлурги? И когда мы называем имена, с каждым из них связано нечто новое и главное. Жуковский открыл тайну подъемной силы крыла, Ветчинкин разработал динамику самолета, Сабинин — теорию ветряка, Журавченко — теорию штопора, Юрьев — экспериментальную аэродинамику. Чаплыгин, Пышнов... Это мировые приоритеты.

И все-таки главным в современной авиации стал вопрос двигателя. Мощность мотора определила возможности самолета. И то, что мы сейчас за два часа попадаем из Москвы в Тбилиси, стало реальным благодаря воздушно-реактивным двигателям. Их создают люди десятков профессий. Стечкин разработал теорию их расчета. Полвека он был впередсмотрящим науки, старейшиной советского двигателестроения. Наши летательные аппараты — лучший и самый высокий памятник академику Стечкину.

У него были и взлеты, и мировое признание, и немалые трудности. И все же в целом у него счастливая судьба. Его любимая наука, его педагогическая работа всегда имели успех. Он любил создавать машины, и он их создавал.

Об этом говорили многие, кто дождливым ноябрьским вечером 1971 года пришел на улицу Радио отметить 80-летие ученого.

Борис Сергеевич родился 20 июля (5 августа) 1891 года. «Жизнеописание инженера-механика Б. С. Стечкина», — любил он называть первые автобиографии. Одна ив последних — от 21 июня 1964 года — начинается так: «Родился в 1891 году в русской дворянской семье. Отец, Сергей Яковлевич Стечкин, был литератором, газетным работником, писал под псевдонимом С. Соломин. С 1895–4896 годов никакой земельной собственности семья не имела, и я жил с матерью Марией Егоровной, которая о отцом не жила и до 1914 года работала земской акушеркой-фельдшерицей. Отец умер около 1914 года, а мать убита немцами в 1942 году».

... Стечкины считали себя столбовыми дворянами, записанными в 6-ю часть дворянской книги Тульской губернии. Был и свой герб. Насколько доныне известно, этот знатный, ведущий свою историю со времен Ивана Грозного род в поколениях пращуров не дал знаменитых людей, во всяком случае, история мало отмечает Стечкиных. Некогда были они в родстве с князьями Струйскими — в семейной хронике упоминаются Стечкины-Струйские. Да, да, те самые — есть волшебные стихи Николая Заболоцкого:

Ты помнишь, как из тьмы былого,

Едва закутана в атлас,

С портрета Рокотова снова

Смотрела Струйская на нас!

Это — о дальней в веках родственнице Бориса Сергеевича... Но главная и единственная привилегия, которую получили Стечкины от истории, — мягкий знак. Их фамилия долгое время была единственным исключением из правил русского языка — в ней между буквами «ч» и «к» стоял мягкий знак. Все Стечкины очень дорожили им и всегда ревниво следили, чтобы он не забывался при написании в разных деловых бумагах. «Стечькин» — гордо красуется на первой визитной карточке Бориса Сергеевича. Происхождение фамилии связано с высочайшей ошибкой императрицы Екатерины II: литера «ц» перешла в «ч» и «ь», и одна из ветвей знатных помещиков Стецкиных стала Стечькиными. А. С. Пушкин среди казненных Пугачевым дворян отмечает «гвардии прапорщика Ивана Стечькина с женою Василисою Петровою». В пушкинские времена Стечкины не только числились дворянами, но и владели землей. И поныне есть в Тульской области деревня Плутнево — их бывшее родовое имение, последняя земля. Ее проиграл в карты дед Бориса Сергеевича, Яков Николаевич, могучий человек недюжинной силы. В книге «Дворянское сословие в Тульской губернии», составленной в 1907 году В. И. Чернопятовым, Яков Николаевич Стечкин в 1856–1858 годах значится депутатом комитета для раскладки земских повинностей по Алексинскому уезду. Здесь же упоминается и прадед нашего героя, заседатель палаты уголовного суда в 1823–1825 годах. В ревизских сказках начала девятнадцатого столетия рядом с поручицей Настасьей Григорьевной Стечкиной находим знакомое имя: «Капитан Юрий Лермонтов...»

Поколение Стечкиных конца прошлого века, не связанное с собственной землей, существовало бездоходно и пошло в интеллигенцию. Отец, тетя и дядя Стечкина были русскими литераторами, малоизвестными, но далеко не бездарными. Старшая из них, Любовь Яковлевна Стечкина, имела немалую природную склонность к изящной словесности. Жила Любовь Яковлевна в Плутневе, знакомств с журнальным миром не вела, в столицу не ездила. Свою первую повесть, законченную в 1874 году, она чисто переписала и отправила в «Отечественные записки».

После долгого молчания рукопись вернули в той же оберточной бумаге, в какой была послана, — видать, ни одна редакторская рука к ней не прикоснулась. Набравшись смелости, Любовь Яковлевна отправилась в Москву, в «Русский вестник», к небезызвестному М. Н. Каткову. Редактор нашел повесть (она называлась «Первая гроза») интересной и напечатал ее в июльском номере журнала за 1875 год, сделав, однако, некоторые сокращения и изменения, которые очень не понравились автору. Любовь Яковлевна стала бурно возмущаться, на что получила издевательский катковский ответ в сентябрьской книжке журнала за тот же год.

В начале 1879 года тетушка написала повесть «Кривые деревья» и решила спросить совета у незнакомого ей лично, но горячо любимого писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Она посылает ему в Париж свою рукопись и вскоре получает ответ: «Я прочел Вашу повесть и вот что имею сказать Вам: у Вас талант несомненный, оригинальный, живой и даже поэтический... Вижу в Вас дарование, из ряду вон выходящее... Словом, из Вас может выйти писатель очень крупный, у Вас на то все данные. Разве вы сами возьмете да испортите себя».

Переписываясь с Тургеневым, Любовь Яковлевна с его помощью значительно улучшила повесть и дала ей новое название. «Гнилые болота, кривые деревья... Нет, это не годится, — писал Тургенев. — Лучшее заглавие, по-моему, «Варенька Ульмина» — просто и беспритязательно. Очень много капитальных вещей озаглавлено таким образом: Оливер Твист, Адам Вид, Евгений Онегин, Анна Каренина и т. п. Желаю Вашему роману участь, подобную участи поименованных произведений».

В начале августа 1878 года Тургенев прибыл из Парижа в Тулу и пригласил для беседы Любовь Яковлевну, а 1 сентября сам приехал к ней. На тульском вокзале его встретил младший брат Любови Яковлевны, 24-летний Николай Стечкин, и полтора часа на другом поезде они ехали до станции Суходол Сызрано-Вяземской железной дороги. А там всего верста на лошадях до деревни Плутнево Алексинского уезда.

Любовь Яковлевна встретила Ивана Сергеевича на суходольском вокзале. Начальник станции, большой поклонник Тургенева, специально сделал на рельсах деревянный помост и даже хотел покрыть его красным сукном... Тургенев пробыл у Стечкиных весь день, гулял по большому саду, хвалил плутневские яблоки, говорил о своей жизни во Франции и, конечно, о литературе.

... Глубокой ночью Николай Стечкин проводил Тургенева на вокзал. Уже из вагона Иван Сергеевич крикнул:

— А сестре скажите — пусть пишет! Ей сам бог велел писать!

Известно, что критик Тургенев был строгий.

«Вареньку Ульмину» напечатали в ноябрьском и декабрьском номерах «Вестника Европы» за 1879 год.

Любовь и Николай Яковлевичи еще не раз встречались с Тургеневым и до самой смерти писателя, в августе 1883 года, были с ним в дружеской переписке. Сын Н. Я. Стечкина Вячеслав Николаевич часто вспоминал, как Тургенев подарил ему деревянную лошадку...

Любовь Яковлевна заболела туберкулезом и отправилась с матерью за границу. Лечение в Швейцарии, Фракции, Италии дало ей возможность прожить в болезни еще 19 лет. Она умерла 30 декабря 1900 года, всего на четыре месяца пережив свою мать Любовь Николаевну.

... Борису Сергеевичу тогда минул девятый годок, и он запомнил «тетушек», как называл тетю Любовь Яковлевну, а заодно и бабушку Любовь Николаевну. Он побывал у них в Одессе, где они доживали свой век, вспоминал о тетушках с юмором и как анекдот рассказывал об их поездках «по Европам» — им, мол, так понравилось, как в Швейцарии стирают, что, вернувшись, они решили отправлять туда свое белье.

Николай же Яковлевич с «благословения» Тургенева стал литературным критиком, заведовал редакцией одесской газеты «Новороссийский телеграф», издавал газету «Народ», научно-популярный журнал «Воздухоплаватель», писал интересные, хотя не во всем справедливые, с точки зрения сегодняшнего дня, статьи о русской литературе, о Максиме Горьком, смело говорил об общественно-политических проблемах. Работы его противоречивы: в одних он отрицает революцию, а в брошюре «Исторический момент», изданной в 1906 году, прямо заявляет, что «решительная минута расчета со всем старым миром близка». Во всяком случае, он, как и сестра, был человеком литературно одаренным, но с куда менее прогрессивными взглядами, чем его брат, Сергей Яковлевич, отец героя книги. Братья были разными. Сергей пошел путем народовольцев, отбывал ссылки, а Николай стал тяготеть к монархии.

В августе 1898 года прошел слух, что известный ученый-аэродинамик H. Е. Жуковский собирается лететь на воздушном шаре. Двоюродный брат ученого, Н. Я. Стечкин, известил об этом читателей. Жуковский писал ему: «Многоуважаемый Николай Яковлевич! Я был очень недоволен той заметкой, которую ты поместил в «Народе» о моей решимости лететь на шаре. Не знаю, откуда ты получил сведения по этому делу; почему ты не спросил прежде меня? В начале лета я было хотел сделать полет вместе с Кованько, но так как это был бы мой первый опыт, то я бы стал преждевременно волноваться и не смог бы спокойно вести дела съезда...» Основоположник и создатель теории полета ни разу в своей жизни ни на чем не поднялся в воздух.

Другой двоюродный брат H. Е. Жуковского, отец Стечкина, был литератором из окружения Александра Ивановича Куприна, и Куприн его очень ценил. Рассказы Сергея Соломина печатались в 1909–1913 годах в основном в бульварных изданиях, таких, как «Аргус», «Женщина», «Синий журнал». Самое значительное его произведение!— сборник новелл «Разрушенные терема. Эпизоды из великой войны между мужчинами и женщинами». Вышла книга в 1913 году приложением к журналу «Женщина» — 26 рассказов в двух томах.

Пожалуй, наиболее интересно в этой книге вступление, вера в человеческое общество без угнетенных и угнетателей. И еще один момент не может не остановить наше внимание: отец ученого-авиатора предрекает большое будущее делу, которому посвятит себя его сын, — «колоссальному развитию воздухоплавания».

Человек нрава горячего и беспокойного, Сергей Яковлевич Стечкин не обходил стороной события родины. Смолоду написал нечто неугодное самодержавию, и его сослали в Архангельскую губернию. Жил он там с женой Марией Егоровной в уездном городке Холмогорах на берегу реки Курополки. Есть у Сергея Яковлевича автобиографический рассказ «Ледоход», где показан могучий разлив северной реки. Двое ссыльных спасаются, взобравшись на ель, а после говорят исправнику, считавшему их погибшими: «Разве вы не знаете, что казенный человек в огне не горит и в воде не тонет?»

Отчаянный был Сергей Яковлевич, чем-то напоминал Раскольникова и, если не убил какую-нибудь старуху процентщицу, то, говорят, только потому, что случай такой ему не представился.

После ссылки Стечкины вернулись в родные места и поселились недалеко от Плутнева, в деревушке Труфаново. Содержать семью Сергей Яковлевич не мог, часто уезжал в столицу, где перебивался репортерством, мелкими гонорарами, обедал не каждый день и, не имея собственного угла, ночевал в редакциях на газетах. Однажды оп навсегда остался в Питере, бросив жену с тремя детьми. В столице он женился на редакционной машинистке, и от этого нецерковного брака родилось тоже трое детей, но звались они Соломины. Сергей Яковлевич вновь был сослан, теперь на Урал, потихоньку спивался, прожил 51 год, и после его смерти Мария Егоровна сочла своим долгом помогать второй его семье. И детям своим тоже велела помогать Соломиным.

Борису Сергеевичу было всего три года, когда отец покинул их, но отца он запомнил. Он вообще рано начал помнить себя: как сам утверждал, с года, но говорить об отце он не любил.

Воспитывала его мать, женщина волевая, с сильным характером. Мэрия Егоровна рано познала жизненные тяготы, хлебнула горя с мужем, а еще больше, когда осталась без него с тремя малыми ребятишками. Разница в возрасте каждого составляла два года: Шура родилась в 1887 году, Яша — в ссылке, в Холмогорах, в 1889-м, Боря — в 1891-м.

О матери Стечкина надо рассказать особо.

Родилась она в Епифани Тульской губернии в семье Егора Панова, представителя фирмы по продаже скота, только тогда это, наверное, проще называлось — прасол скорее всего. Помер он рано. Осталась жена Матрена Васильевна Мазурина с двумя малыми детьми, на пропитание которых зарабатывала продажей глиняных горшочков. Из поколения в поколение у Стечкиных передается легенда о том, как по Епифани проходил святой старец и Матрена Васильевна спросила у него совета, как ей, вдовой, прокормить детей? Странник ответил немногословно: «Купишь горшочек за копеечку, продашь за две». Совет был принят, и с помощью этой мелкой и нехитрой торговой операции Матрена Васильевна сумела взрастить и выучить детей. Дочь ее, Мария Егоровна, стала фельдшером, а получить среднее медицинское образование в 80-е годы прошлого столетия бедной девушке «неблагородных кровей» было не так-то просто.

Ее направили в Суходольскую земскую больницу рядом с Плутневом, где обитали обедневшие Стечкины. После крупного карточного проигрыша Якова Николаевича напоминанием о прежней роскоши остался у них все-таки домишко. Сергей Яковлевич приезжал туда летом из Питера подышать кислородом после прокуренных редакционных коридоров да поесть знаменитых яблок. Здесь и познакомилась с ним Мария Егоровна, и в 1886 году они поженились. Достатком похвалиться не могли и некоторое время кормились даже у тетушек в Одессе, где родилась дочь Александра. После северной ссылки Сергея Яковлевича от плутневского имения не осталось и следа. (У Евгении Яковлевны Хвостовой, племянницы Бориса Сергеевича, в Москве на Войковской стоят два кресла из Плутнева. Старинные деревянные коричневые кресла...)

Пыльная летняя дорога мимо леса ведет к уютной деревушке Труфаново — несколько дворов всего. Средняя Русь, холмистая, желто-зеленая летом, черно-белая зимой, с ясным небом в погожие дни, с васильками у дороги и яблоками в садах. Заросший пруд похож на огромную миску с окрошкой. Конечно, никто здесь теперь не помнит старого времени. Когда-то над прудом стоял господский дом помещика Шацкого. Рядом жили после ссылки Сергей Яковлевич и Мария Егоровна. Там теперь непроходимый квадрат затененной дубом крапивы, которая почему-то всегда буйно растет на месте бывшего жилья. 5 августа 1891 года здесь и родился Борюшка, третий ребенок в семье...

Мария Егоровна служила фельдшерицей и всю свою жизнь посвятила этой профессии. До глубокой старости, когда она и работать-то не могла, к ней окрест ходили за помощью больные или еще за каким иным советом наведывались. И уважали ее за безотказность и непоседливую работящность. Врачевала от всех болезней: и роды принимала, и оперировала сама. Как-то стучат к ней в окно: мужика привезли, жеребец повредил ему ногу — копытом разбил колено. Посмотрела Мария Егоровна рану, промыла, перевязала. Покачала головой и твердо сказала:

— Надо в Алексин везти, ногу отнимать придется!

А мужика кум доставил на своей телеге, стоит рядом, наблюдает за фельдшерицей:

— Ой, Егоровна, да как же это ногу отнимать-то?

— Очень просто: лоскут кожи завернут, мышцы подрежут, кость перепилят, зашьют — останется такая культяпочка. Костыль к ней приделает, научится ходить. Хорошо, что вовремя привезли, а то б заражение, и все.

Через два дня снова привозят к ней этого мужика — на перевязку, кровь, говорят, пошла неожиданно. Смотрит Мария Егоровна: ноги нет, отрезана, кровь течет.

— А кто делал операцию?

Сделать ее могли только в Алексине и только два человека, но никто из них, как Марии Егоровне было известно, мужика этого не оперировал.

Люди мнутся. Помялись — признались:

— Да как ты рассказала, так мы и сделали. Четверть самогону с ним выпили — он обмяк совсем, я ему дверью ногу придавил, а пила у меня вострая. Да я и лоскут ему завернул, как ты сказывала. А потом суровыми нитками зашили... Да ты не думай, Егоровна, мы не без понятия, нитки прокипятили. Все как надо, как ты сказывала, по науке...

«Вот и говори им!» — подумала Мария Егоровна и только руками всплеснула. А мужик выжил все-таки. Через месяц ходить приспособился, и ничего. «Жгутом надо, а они дверью!

Строга была Мария Егоровна. Побаивались ее и уважали. Был мужичок один вороватый — Никита. Не удержался, стащил что-то и у Егоровны. Да сам же пришел и повинился перед ней — совесть, стало быть, заела. Еще и в саду взялся помочь задаром. А сама она к хозяйству не очень расположена была и по характеру своему, и по здоровью не ахти какому. Всюду чувствовалась запущенность, что создавало особое раздолье для ребятишек. Любили они свой небольшой садик с ульями. Пчелы были страстью Марии Егоровны, и -завела она в Труфанове особенных, кавказских. Жало у них подлиннее, чем у обычных, и мед, значит, могут добывать с глубины, с самого донышка цветка, и даже с такого недоступного для простой пчелы растения, как клевер. Давным-давно нет ни сада, ни дома, где жили Стечкины, а кавказские пчелы прижились на тульской земле и, как бы в память о стараниях Марии Егоровны, населяют ульи современных труфановцев.

Ребятишкам по сердцу пришлась эта страсть матери, хоть и боялись они пасеки. Медку хочется, а пройти к ульям непросто — не успеешь моргнуть, как ж-жжих! — и долго пухнет ужаленное место, наливаясь зудящей болью. Но Борюшке медку от мамы отламывалось чаще других. Он самый младший был и, как считали брат и сестра, самый любимый. Сам же Борюшка был твердо убежден, что мамин любимчик — Яша. Может, потому он так думал, что Яша был единственным из детей, кто остался на время учебы жить с матерью. Всех троих Мария Егоровна после окончательного ухода мужа содержать не могла, и старшую, Александру, пришлось устроить на житье и учебу к дальним родственникам по стечкинской линии, Заблоцким. Эти Заблоцкие дружили с Гликерией Николаевной Федотовой, у которой когда-то встречалась с Тургеневым Любовь Яковлевна Стечкина. Юная Шурочка была очарована великой актрисой, решила пойти по ее стопам и начинала свою сознательную жизнь на подмостках Малого театра. Но, увы, в искусстве одного желания и старания мало, а особых сценических задатков Александра Сергеевну не проявила, и, как ни больно, пришлось ей расстаться с дорогой мечтой. Вышла замуж за присяжного поверенного Александра Альбертовича Сура, дел» го не могла найти себя в работе, после Октябрьской революции пошла служить инспектором в сберегательную кассу. И много лет проработала в Министерстве финансов РСФСР...

Устроив дочь у Заблоцких, Мария Егоровна уехала с сыновьями Петербург, стала сестрой милосердия в больнице и получила комнату. Борис Сергеевич не раз вспоминал, что раннее его детство прошло на петербургских улицах, и, когда приходилось бывать в Ленинграде, обычно останавливался в «Асторин», ходил по знакомым местам. Вообще любил Ленинград.

Летом 1901 года Марии Егоровне удалось устроить Борюшку в Орловский кадетский корпус имени Бахтина. Да не просто, а на дворянский счет, как сын» дворянина, что стоило ей немалых стараний и хлопот. Эта льгота, полученная от тульского дворянского собрания, оказалась потом очень важной для Бориса.

Матери хотелось, чтобы все трое выучились, и для этого она не щадила ни себя, ни скудных семейных средств. Рано пришлось ей постареть в заботах. Маленькая, сухонькая, ходила быстро-быстро, трусцой, как обычно пожилые бабушки; может, потому еще она и казалась старше своих лет. Очень подвижная, всем интересовалась, все бегала, шустрила. Не было такого, чтоб она лежала, охала. Болезней-то у нее хватало, да она в них не замыкалась. И силенок еще смолоду немного было, но внутренний заряд до старости сохранился, и немалый. Детей вырастила, и каких — сильных, умных, уважаемых людьми. Посмотрит на них уже взрослых — у самих дети давно, — а видит, как и всякая мать, их малыми и несмышлеными. И не раз вспоминала, как возила Берюшку в Орел, в военное заведение. Такой маленький, а уже дисциплина, муштра, форма, погончики с большими буквами ОБ — Орловский, Бахтина...

О подобных учебных заведениях начала XX века рассказано в повести А. И. Куприна «На переломе». Старшие закабаляли младших, преподаватели нередко пили, издевались над воспитанниками, пороли их. Корпус многих калечил душевно, но воспитывал силу и ловкость. Здесь были «отчаянные» и «закалы», «тихони» и «слабенькие», «подлизы» и «фискалы»... Орловский корпус мало чем отличался от Московского, где учился Куприн, — в провинции не слабей секли розгами, да и карцер не был уютней. Так же процветала зубрежка, так же по ночам воспитанники устраивали «темную» провинившемуся сверстнику, накрывая его шинелью и избивая чем и куда попало. Старшие любили делать младшим «велосипед»: смоченную керосином суровую нитку пропускали меж пальцев ног спящего и поджигали.

Борюшке немало помогло то, что рос он среди драчливой детворы деревни и петербургских трущоб, где смелость и выносливость были не в меньшем почете, чем у кадетов. Стечкина в детстве свирепо дразнили, и за него всегда вступался старший брат Яков, но потом и Боря стал давать сдачи. Сперва в Труфанове, а потом в столице он прошел мальчишечью школу улицы. Да и по природе силой отличался, отменным драчуном стал, так что в кадетском корпусе ему куда легче жилось, чем многим ровесникам. Здесь он занялся боксом и, приезжая на каникулы на Тульщину, от избытка сил мог отважиться на такую выходку: с товарищем врезались с разбегу в крестный ход и всех расталкивали. Верующие, оскорбленные неслыханным богохульством, разумеется, их избивали, но задача друзей заключалась в том, чтобы как можно дальше пробиться в толпу — это на спор делалось. У Стечкина выдавался вперед подбородок, волевой, мужественный. Обидчик призадумается, прежде чем полезть к нему, ибо сам вполне может «заработать на орехи». Хоть в этом смысле Стечкин и оказался в несколько привилегированном положении, приятных воспоминаний о жизни в кадетах он сохранил немного. Да и говорить об этом не любил. Осталась на память татуировка, которую ему выкололи одноклассники на уроке закона божьего под лампадный голосок преподавателя. Борис поспорил, что не издаст ни единого звука во время всей иглоколотельной процедуры и ничем не привлечет внимания старого попа. Спор он выиграл, и всю жизнь на левой руке академика Стечкина синело выколотое сердце в виде медали с ленточкой и литерой Б внутри, а на правой руке, у запястья, рисунок мальчики сообразили менее оригинальный, но более мрачный и грозный: череп и кости...

В кадетском корпусе Стечкин пытался писать стихи. Сохранилось его стихотворение того периода, которое он приводит в письме от 8 февраля 1962 года к своему внуку Борису:

«Дорогой Борюшка! Поздравляю тебя с днем рождения. Как раз в твои годы (внуку исполнилось 12 лет. —

На бале были: лицеист,

Чтоб вальс плясать без перерыва,

Я просто так,

И два студента — выпить пива.

Сперва судьба ко мне благоволила,

Я с нею вальс два раза танцевал,

Студенты выпили по кружке пива,

А лицеист еще не приезжал.

Потом случилось превращенье,

С ней лицеист все время танцевал,

По-прежнему студенты пили пиво,

А я — я спасовал.

Что такое лицеист, спроси у папы. Передай мой привет маме, поцелуй ее. Всего доброго. Твой дед Б. Стечкин.

Из этого письма мы узнаем, что он рано, с двенадцати лет, начал самостоятельную жизнь, сам зарабатывал себе на хлеб, понимая, каково приходится матери. Репетиторством он продолжал заниматься и когда стал студентом. Узнаем мы и еще любопытную деталь: «купил охотничье ружье». Страсть к охоте Стечкин сохранил до последних дней своих...

Вкуса к военной службе кадетство ему не привило, перспектива юнкерского училища не привлекала, зато увлекся физикой, математикой и по этим предметам учился на все двенадцать баллов. Здесь он чувствовал себя куда уверенней, чем в русском языке. И вот наконец получена семь лет жданная и необходимая бумажка — «от Орловского — Бахтина кадетского корпуса дан сей аттестат кадету 6 класса Борису Сергеевичу Стечкину, сыну коллежского регистратора, в том, что названный кадет при удовлетворительной нравственности успешно окончил полный курс кадетского корпуса и на основании результатов окончательных испытаний получил нижеследующую оценку познаний...». Дальше пиит баллы, удостоверяющие, что среднее образование он все-таки получил — со средним баллом 10,79. А то, что он учился в корпусе на дворянский счет, дало ему право довольно легко выйти в отставку и подготовиться к поступлению в высшее учебное заведение;

Летом 1908 года семнадцатилетний Стечкин приезжает в Москву и не без робости идет в Мыльников переулок. Еще бы! Сейчас он будет разговаривать с самим Жуковским, знаменитым профессором,, и, хоть знает, что Николай Егорович ему родственник, все равно волнуется: как-то примет ученый незнакомого племянника?

Мать Жуковского, Анна Николаевна, урожденная Стечкина, была родной сестрой Якова Николаевича, деда Стечкина. Говорят, Борис Сергеевич — вылитая Анна Николаевна, особенно нижняя часть лица... Аннета Стечкина вышла замуж за молодого инженера вопреки воле брата, не желавшего видеть сестру женой какого-то мелкопоместного дворянина. Родился сын. Первенца назвали Николаем, он и станет великим ученым, гордостью нашего Отечества.

Вот к нему на квартиру и пришел его юный родственник. Николай Егорович тепло встретил: племянника,, со вниманием отнесся к нему и, заметив в юноше удивительные способности к точным наукам, посоветовал поступать в, свободное по общим тогдашним понятиям, техническое училище, где сам читал лекции. Он подготовил Стечкина к приемным экзаменам, тот их успешно выдержал и был принят на первый курс механического отделения. Началась нелегкая и, конечно, такая интересная, какой может быть только студенческая, жизнь.

Стечкин слушает лекции Жуковского и вступает в его авиационный кружок. Авиация определила, жизнь Бориса Сергеевича, с нее началась его научная работа.

Авиация! Самых смелых, самых светлых людей звала она к себе. Она окрылила зарю XX века, и лучшие умы стали думать, как дать энергию крыльям, чтобы высоко поднять их. «Человек полетит, опираясь не на силу своих мускулов, а на силу собственного разума», — пишет Жуковский.

Человек смотрит в небо, ему пора летать. Но как поднять в воздушные струи крылья, кабину, хвостовое оперение — «се то, что названо словом «самолет»? Александр Федорович Можайский опередил время: двигатель на его самолете был паровой, тяжелый — высоко не поднимешься, далеко не улетишь.

Развитие автомобилизма дало новую силовую установку, и в 1903 году на самолете с бензиновым мотором взлетели в небо американцы братья Райт. Машина эта бережно хранится в Вашингтонском музее авиации и астронавтики.

Итак, появился новый мотор. Газы, возникающие при сгорании топлива в цилиндре двигателя, толкают поршень, он .проводит в движение вал с насаженным винтом, а винт, отбрасывая назад воздух, тянет за собой в небо тяжелый аппарат с человеком, управляющим им.

Успехи вызвали новую трудность. При взаимодействии аппарата и воздуха возникали неведомые силы, природу которых надо было знать, чтобы подниматься в небо без опаски. Наука летания писалась кровью смельчаков.

«Русские крылья будут могучи и сильны, как сама нация», — говорил Жуковский. В 1904 году он организует первый в мире аэродинамический институт под Москвой, в Кучине. Позже появляются лаборатории Эйфеля в Париже и Прандтля в Геттингене. Жуковский создает вихревую теорию крыла, открывает людям тайну подъемной силы, ставит на научную основу теорию винта, и это станет началом нового раздела аэродинамики. Жуковский и Чаплыгин показывают, какими должны быть крылья самолета, Чанлыгин пишет работу «О газовых струях»... У людей появилась возможность не на глаз, не наобум строить самолеты, а точно рассчитывать их.

Конечно, и до появления теории подъемной силы крыла талантливые инженеры находили нужные формы своих летающих конструкций. Не одну сотню часов потратили Райты на продувку моделей в самодельной аэродинамической трубе, прежде чем подняли в воздух свой аэроплан. Однако именно теория Жуковского позволит позже разработать толстое консольное крыло с внутренними, а не внешними расчалками — крыло, и поныне применяемое в металлическом самолетостроении.

В трудные годы взлетала Россия в небо. Потерпела поражение революция 1905 года. Проиграна война с Японией. К общим добавились и частные неприятности. Неудачно сложились отношения Жуковского с миллионером Рябушинским, на средства которого был построен Кучинский институт.

— Рябушинский — человек неглупый, — говорил о нем Стечкин, — больше меценат, чем радетель науки. Ему хотелось чем-то себя обессмертить, не давали покоя лавры Эйфеля — башня в Париже, потому он одно время и помогал Николаю Егоровичу.

Жуковский уходит из Кучина и разрабатывает проект нового научно-исследовательского института с большим кругом задач. Однако правительство признало создание такого центра «пока нецелесообразным, тем более что ныне не представляется даже возможности судить, будет ли контингент слушателей подобных учреждений настолько велик, чтобы оправдать их самостоятельное существование». Время показало, что за контингентом слушателей у Жуковского дело не стало, и какие это были слушатели! То, что не представлялось возможным чиновничьей рутине, стали на деле осуществлять студенты Императорского московского технического училища Стечкин, Ветчинкин, Юрьев, Ушаков, Сабинин, Архангельский, Туполев, Мусинянц — энтузиасты авиационного кружка Жуковского, будущие теоретики и конструкторы. Жуковский заразил авиацией техническое училище. Заболел ею на всю жизнь и студент Стечкин. Он стал старостой авиационного кружка. Андрей Николаевич Туполев вспоминал: «В кружке Жуковского каждый из нас имел свое прозвище. Так вот про Стечкина Николай Егорович сказал: «Это наша голова!»

Родственник Жуковского, Борис Сергеевич стал его любимым учеником. Может, это явление и случайно, но алмаз гранят алмазом.

Стечкин помогает профессору создавать расчетно-испытательное бюро в ИМТУ, курсы авиации, а затем и авиационный отдел. Если профессор болен, студент вместо него готовит и читает лекцию. В студенческой тетради по гидромеханике у Стечкина записано: «Этим и кончились лекции H. Е. Должно еще три лекции по отделу сопротивления. Они будут готовы ко вторнику». Отец русской авиации увидел в юном Стечкине ученого и именно ему еще до окончания ИМТУ поручил читать курс авиадвигателей будущим инженерам. Позднее, в 1920 году, Жуковский настолько оценит выдающиеся знания Стечкина, что из всех талантливых учеников ему доверит читать свой, Жуковского, курс гидродинамики в Техническом училище и в Институте инженеров воздушного флота. И Борис Сергеевич семь лет с гордостью читал эти лекции.

Дни и ночи он работает над книгами, изобретениями и не ставит себе цель получить инженерный диплом. В процессе учебы и работы в качестве инструктора по моторному делу он становится инженером. Однако приходится писать прошения на имя директора ИМТУ профессора А. П. Гавриленко о продлении срока пребывания в училище.

Надо биться за помещение для кружка, средства. Ни того, ни другого долго достать не удавалось. Жуковский хочет, чтобы Россия научилась летать. Он доказывает, что из его кружка при достаточной поддержке можно сделать «выдающееся учреждение, дающее возможность проводить научные исследования различных вопросов воздухоплавания и достойное той энергии, которую проявили студенты училища в аэродинамической лаборатории... У нас в России есть теоретические силы, есть молодые люди, готовые беззаветно предаться спортивным и научным изучениям способов летания».

Эти молодые люди часто собирались на берегу Яузы в старинном, петровских времен, Лефортовском парке. Когда проходишь сейчас по Дворцовой набережной, контуры дерев, да, именно дерев, а не деревьев, напоминают старинные гравюры, где каждый листик перевернут оборотной стороной и приглажен ветром. Отсюда зимой, с крутого берега Яузы, кружковцы начинали летать. Сначала на планере Лилиенталя — знаменитый немец подарил один из своих летательных аппаратов Жуковскому. Потом сами смастерили большой планер — биплан, и Андрей Туполев, крепко ухватившись за ручки под крыльями и разбежавшись, взмыл в московское небо. Да, несколько метров над землей уже были небом, тем самым, которое — дайте срок — примет в свои объятия реактивные Ту...

Рядом с Лефортовским парком стоит здание, где долго работали вместе Стечкин, Туполев, Архангельский... А шестьдесят с лишним лет назад они, ухватив снизу планер и неся на себе, разбегались против ветра и на несколько секунд отрывались от земли. Всего несколько секунд, но какое счастье, какое ни с чем не сравнимое ощущение самостоятельного полета! Ты в воздухе, ты в небе, ты управляешь машиной и своим телом, ты летишь!

Озорной Стечкин, сухощавый, по-джентльменски подтянутый Архангельский, черноволосый, усатый Туполев, углубленный в думы о своем геликоптере Юрьев...

Одержимые идеями Жуковского, Ветчинкин и Стечкин ведут все теоретические расчеты в кружке, и сейчас они заняты новым, необычным делом. Военный летчик поручик Петр Николаевич Нестеров задумал выполнить «мертвую петлю» и обратился за консультацией к Жуковскому. Профессор поручил двум своим кружковцам сделать расчет петли. Большие друзья, Стечкин и Ветчинкин решили сами научиться летать на самолете, чтобы знать о нем все, и, к величайшей радости учеников, Николаю Егоровичу удалось раздобыть старенький «фарман».

Летать! Надо уметь летать — пусть даже ремесло летчика и не станет твоей пожизненной профессией, но ты, мужчина, обязан хоть раз в жизни почувствовать себя крылатым. Сама причастность к авиации придает человеку силы — кажется, ты все можешь. Аэродромное поле, зимний воздух, белый и хрусткий, а летом настоянный на травах и цветах, солнце, от которого коричневеет и приятно стягивается кожа на лбу и щеках... А небо, какое небо над летным полем! Растянешься на волнистой траве, и хочется долго глядеть на облака и синеву. Но здесь отдыхать некогда. Небо — тяжелая, сдержанно нервная работа.

У Стечкина с детства неважное зрение, и, когда в кадетском корпусе он щеголял в пенсне, это считалось особенным шиком. Иные стопроцентно зрячие воспитанники носили пенсне с простыми стеклами. Но сейчас Борису не до форсу. Чтобы летать в небе, надо видеть землю. Роковым барьером для многих, жаждущих неба, в наши дни стала медицина. Строгая врачебная комиссия, наверное, появилась в авиации после первой катастрофы из-за неважного самочувствия летчика в воздухе. Может, он не увидел земли... Эта беда не позволит мечтателю стать пилотом. Курсант не может, не способен вовремя определить момент выравнивания, а затем выдерживания и посадки самолета. Даже с очень-то хорошим зрением не получается, а тут пенсне и поверх него огромные автомобильные очки-«консервы».

Стечкин стал летать. Пусть не столь искусно, как Уточкин и Заикин, Нестеров и Крутень, которые дразнили всю страну своими полетами, но летать научился, попробовал небо и, вылетав программу на «Фармане-4», перешел на «вуазен». Сохранился приказ по школе авиации Московского общества воздухоплавания № 267 от 22 сентября 4917 года:

«... Параграф 15. Объявляю полеты обучающихся в школе за 12, 13, 44, 15, 16, 18, 20, 21 сентября сего года. Инструктор прапорщик Веллинг. Самолет «вуазен». Студент Борис Стечкин с инструктором — 24 минуты».

В кожаной куртке, в завязанной ушанке осторожно влезает он на плоскость «вуазена». Самолет хрупкий, как коробчатый змей, кажется, ступишь на крыло, и весь развалится. Стечкин садится в переднюю кабину, сзади — Веллинг. Тот самый, которому позже, в 1918 году, доверят пилотировать единственный самолет на первомайском параде нового государства...

Пока не ревет мотор, инструктор дает последние указания. Один из учлетов резкими движениями толкает пропеллер, два других встали у плоскостей, придерживая машину. Фыркает, взревает мотор, пропеллер превращается в скошенный, сужающийся крест, потом в белый матовый диск, самолет тянется вперед, быстрей, еще быстрей... По бокам, держа плоскости, бегут сопровождающие, машина набирает скорость, люди уже не в силах состязаться с ней в беге, отпускают крылья, и «вуазен» вырывается из земной человеческой опеки. Он слегка, самую малость, отрывается от вмятой в землю порыжелой травы, потом снова как бы невзначай касается ее и плавно, как нож в масло, уходит вперед и вверх. Кажется, все Ходынское поле невидимыми струями привязано сзади к нему, и он натягивает его, как простыню, и ведет за собой до тех пор, пока связи не оборвутся и земля не вернется на свое место, зеленая, с коробками строений и кустиками деревьев. А самолет уже летит отдельно от нее, и ветер, бивший на взлете в лицо, теперь подгоняет в спину, и никакого страха уже, а сперва он был, и почему-то при отрыве от земли наплывал от пяток волнами по всему телу, к горлу, к глазам... Никакого страха теперь, только красота земли и неба и ощущение себя, меняющего картины этой красоты. Сверху — нежно-голубая бездонность, переходящая на горизонте в белую, в кучевые облака. Однако не до любований — машина в управлении строга, надо как можно больше взять от каждого полета, чтоб не дрогнуть, когда требовательный, блестящий летчик Веллинг скажет тебе: «Слетаешь сам?»

Как запросто говорит инструктор эти слова! А сколько значат они для него, и особенно для курсанта, которому он впервые по-настоящему доверяет!

Стечкин закончил школу авиации и получил пилотское свидетельство. Полвека спустя, проезжая мимо Центрального московского аэровокзала, Борис Сергеевич каждый раз посмотрит в боковое окно машины...

Это был один из тех, тогда еще немногих аэродромов, где училась летать наша Родина. Здесь в 1918 году на параде перед Лениным прошли первые части Красной Армии, ставшие потом авиацией и артиллерией. Здесь поднимались в воздух Шестаков и Громов, Чкалов и Водопьянов... Здесь по праву должен бы стоять монумент Вечной славы советскому летчику.

Глянет в окно машины Борис Сергеевич и с гордостью скажет кому-нибудь из попутчиков: «А ведь здесь я научился летать!»

Еще до летного свидетельства Стечкин получил водительские права. В 1912 году московский градоначальник издал «Обязательные постановления о порядке движения по городу Москве автоматических экипажей». Разрешение на управление автомобилями и мотоциклами выдавалось лицам не моложе 21 года, грамотным, умеющим объясняться по-русски. Стечкин сохранил страсть к автомобилю на всю жизнь. У него были самые старые в стране водительские права.

Каждая эпоха украшена своей романтикой. В средние века — лошади, рыцарство, в начале нашего века — автомобили.

Стала популярной петербургская песенка:

На острова летит стрелою

Мотор вечернею порою.

Шофер с поникшей головою

Руль держит твердою рукою.

Вскоре шоферское дело стало обычным, уступив место романтике авиации.

В наши дни уже и самолетом никого не удивишь. То, что совсем недавно казалось героическим, как прыжок с парашютом, стало достоянием тысяч людей. Космос! Там пока еще были немногие...

... Иногда кружковцы прилетали на «фармане» к Жуковскому в деревню Орехово, за станцию Ундол Московской железной дороги. Как-то Ветчинкин сел на скошенное клеверное поле. Самолет, да еще в деревне, был величайшей редкостью. Один дед даже на колени упал:

— Все. Начинается светопреставление. Диавол во человеческом лике летит по небесам, аки птица!

А сельские мальчишки, обгоняя друг друга, мчались на клеверное поле. И первым оказался у самолета Саша Микулин, киевский студент, приехавший на каникулы к своему дяде. Мать Саши — Вера Егоровна — родная сестра Жуковского. Николай Егорович очень любил свою сестру и был закадычным другом ее мужа, инженера Микулина, которого, как и Сашу, звали Александром Александровичем. Он защищал диплом в ИМТУ позже Жуковского, закончившего Московский университет, и советовался с другом, какую тему взять для дипломного проекта. Выбрали «Приборы охраны труда рабочих». Представитель старого дворянского рода, отец Саши стал одним из первых в России фабричных инспекторов по охране труда. В работе «К вопросу о нашей фабрично-заводской статистике», написанной в августе 1898 года, В. И. Ленин неоднократно упоминает «старшего фабричного инспектора Херсонской губернии г. Микулина», опираясь на его книгу о цифровых данных промышленных предприятий губернии. Инженер работал на Прохоровской мануфактуре во Владимире, потом в Одессе и Киеве, куда приезжал читать лекции о воздухоплавании Жуковский. И каждый раз Николай Егорович непременно бывал в доме сестры и друга юности. Особое удовольствие эти посещения доставляли их сыну, ибо Саша увлекся авиацией и каждое лето стал приезжать к дяде. У Жуковского он и познакомился с Ветчинкиным.

И сейчас, подбежав к Ветчинкину и зная, что тот любит его, Саша сразу же стал упрашивать:

— Владимир Петрович, я вас умоляю, возьмите меня полетать, вы же знаете, что я занимаюсь авиацией!

Микулин строил модели самолетов и на конкурсе в Киеве разделил первое место со своим другом Игорем Сикорским, будущим известным конструктором самолетов и вертолетов.

Пока ореховские ребятишки бежали к аэроплану — деревня немалая, больше чем на полкилометра тянулась, — Саша успел усесться позади Ветчинкина, и аппарат пронесся над домами, к ужасу микулинской родни, особенно Веры Егоровны, которую долго пришлось успокаивать Жуковскому.

Летом 1912 года семнадцатилетний Микулин после окончания Киевского реального Екатерининского училища приехал к дяде в Орехово, чтобы как следует подготовиться к конкурсным экзаменам в Киевский политехнический институт. Как обычно, в деревню отправились всей семьей — Жуковский рад был видеть у себя Микулиных. Утром приехали, а к вечеру Николай Егорович позвал Сашу к себе в кабинет:

— Шура, у меня есть для тебя очень важные новости.

— Дядечка, какие?

— Нам удалось пригласить к тебе одного нашего родственника, Стечкина Бориса, он твой троюродный брат, студент третьего курса Московского технического училища, очень хорошо знает математику и механику. Он тебя и подготовит к поступлению в институт.

Саша обрадовался: вдвоем готовиться куда приятнее.

— Когда же он приедет?

— Должен на днях.

И действительно, через несколько дней на тенистой аллее у дома зазвенел колокольчик, домочадцы высыпали на балкон, показалась пара лошадей с бубенцами на дуге. В бричке сидел престранный человек — лохматая, непричесанная, в вихрах, черноволосая голова, нос уточкой, с огромными железными очками на нем. На человеке была красная косоворотка, в каких ходили революционно настроенные студенты. Вера Егоровна шепотом спросила у мужа:

— Неужели это и есть учитель Шуры?

— Подожди, подожди, разберемся...

Молодой человек тем временем вылез из брички, хмуро и деловито поздоровался со всеми. Он оказался длинным и худощавым, причем еще длинней его делали короткие, не достающие до щиколоток, видавшие виды брюки.

— Шура, вот твой брат, — сказал Жуковский, — он будет тебя готовить к экзаменам.

«Я посмотрел на него с ужасом, с опаской, не представляет ли он собой цербера, — говорит известный конструктор советских авиационных двигателей Герой Социалистического Труда академик Александр Александрович Микулин. — Он похлопал меня по плечу: «Ну, ничего, займемся», — и пошел в отведенную ему комнату. Когда сели обедать, ел он с большим аппетитом и тут же начал с Жуковским какой-то спор по механике, в котором никто, кроме них, ничего не понимал. Бабушка Анна Николаевна старалась увести разговор на общую тему, однако это не получалось.

На другой день начались занятия, и оказалось, что учитель «цербером» не был, а был очень мягким человеком. Он удивительно просто и интересно умел преподавать математику — сухие премудрости, не очень-то любимые начинающими студентами. Стечкин сразу переходил на примеры, он был из «школы Жуковского» и считал, что принципам математики и механики надо давать геометрическое толкование. Позже появилось другое направление, где за основу брался аналитический метод мышления. При этом методе все выводы завершаются сложнейшими уравнениями, порой на две-три строки. Не всякий средний инженер может пройти сквозь эти дифференциальные лабиринты, и потому многие гениальные труды аналитиков слабо используются на практике. Большинство же работ Жуковского можно применить в инженерном деле для постройки машины. Николай Егорович говорил: «Я делаю маленькие допущения, ничтожно, на полпроцента изменяющие результат формулы, но после них она становится настолько удобной и применимой к жизни, что каждый инженер может ею воспользоваться». За это Жуковского называли инженером-математиком.

«Мы со Стечкиным замечательно занимались, — продолжает А. А. Микулин. — Если я делал ошибки, он поправлял меня, пользуясь каждой погрешностью, чтобы вскрыть неправильный ход моего мышления, приведший к ней. С момента нашего знакомства и на всю жизнь он стал моим главным учителем, соратником, другом».

В Киеве был конкурс — 600 заявлений на 100 мест. Чтобы поступит ь, нужно получить одни пятерки. Микулин даже по литературе за сочинение «Время» получил «отлично» и был принят.

Весной 1914 года, когда Микулин заканчивал второй курс института, в Киев приехал Жуковский и попросил родителей Саши отпустить к нему их сына. Одной из причин тому была смерть матери Николая Егоровича. Тоскливо стало ему.

— Шура будет помогать мне готовить лекции, делать диапозитивы, демонстрировать приборы, — сказал Жуковский.

После слез и стенаний Веры Егоровны сына отпустили, он был переведен в Московское техническое училище, где ему зачли все сданные в Киеве экзамены. Так Микулин стал учиться в одном заведении со Стечкиным. В первый же день в Москве он встретил Бориса, и они поднялись по лестнице в одно из крыльев большого здания технического училища.

— Куда ты меня ведешь? — спросил Микулин.

— Мы идем в самое интересное место в нашем училище.

И они вошли в большую комнату, где несколько парней в студенческих куртках что-то рубили, пилили, строгали... Здесь создавалась аэродинамическая лаборатория профессора Жуковского. И строили ее студенты, члены воздухоплавательного кружка, старостой которого был Стечкин.

Борис — частый и желанный гость в Мыльниковом переулке, а летом — в Орехове.

Не раз он приезжал к Жуковскому со своими товарищами по училищу. Отправлялись с Курского вокзала, проезжали на поезде Орехово-Зуево, Покров, Петушки... Выходили на станции Ундол — это был значительный промышленный центр, с известной Собинской мануфактурой. На станции садились в присланный Жуковским тарантас, запряженный тройкой, и ехали в Орехово. Деревня состояла дворов из тридцати, расположенных в виде ломанной под прямым углом линии. В центре — дом, принадлежащий матери Жуковского Анне Николаевне. Имение было небольшим — десятин пять земли, но с прекрасным парком и прудом — то, что досталось Анне Николаевне по наследству. Каждое лето, как только кончались экзамены у студентов, Жуковский с престарелой матерью (Анна Николаевна прожила 93 года), детьми Леной и Сережей приезжали в Орехово. Матери детей давно нет в живых — Надежду Сергеевну Антипину убил туберкулез. Анна Николаевна, женщина крутого стечкинского склада, так и не позволила сыну жениться. И Надежда Сергеевна, жена Жуковского, формально таковой не считалась до самой своей смерти. Несчастливой оказалась судьба и детей Николая Егоровича: их в молодости тоже унесли болезни. Леночка, ставшая женой одного из учеников Жуковского, Б. Н. Юрьева, сошла в могилу в 1920 году, опередив отца.

А пока они совсем молодые люди, моложе всех приезжавших в Орехово к Николаю Егоровичу, который объединял не только три ветви: Жуковских, Стечкиных и Микулиных, — но и всю дружную семью своих учеников по аэродинамической лаборатории. По-юному радостно шли дни в Орехове. Молодежь устраивала спектакли — играли в основном А. Н. Островского. Но одна Леночка не могла справиться со всеми женскими ролями, и тогда, к величайшему удовольствию зрителей, на сцене в дамском одеянии появлялся Стечкин.

Устраивали пикники, ходили по грибы — Стечкин очень любил их собирать, хотя грибник из него, прямо скажем, незавидный был. И зрение подводило, да и не о грибах он, пожалуй, думал, когда ходил по лесу — умно, сосредоточенно, по системе «зигзаг». Собирали орехи, их много росло — оттого и Орехово.

А Жуковский был страстным охотником, любил подолгу бродить с ружьем, и, несмотря на свой возраст — за 60 все-таки, огромный рост и тучность — сто двадцать килограммов весил, он умудрялся «захаживать» своих учеников так, что те плелись, изнемогая от усталости. А Николай Егорович идет как ни в чем не бывало, несет ружьишко, ягдташи. Рядом бежит любимая Изорка. У Жуковского всегда были удивительные собаки, и каждая отличалась каким-нибудь чудачеством. Изорка не могла хладнокровно видеть жабу. Как только в лесу попадалось ей это земноводное, она накрывала жертву лапой, моментально проглатывала и засыпала так, что никаким арапником не разбудишь. Тогда устраивали привал. Стечкин и Микулин усвоили эту собачью слабость и, устав тянуться за Жуковским, находили жабу и палкой подсовывали Изорке. Операцию с жабой чаще приходилось проделывать Микулину, который был младшим в лесной компании и быстрее других уставал. Изорка поглощала жабу и засыпала, а Николай Егорович садился отдыхать. Стечкин, в широкой куртке, в огромных старых сапогах Жуковского, опускал на траву тульскую двустволку, доставал из сумки хлеб — черный, мягкий, пахнущий сухой степью и печкой, свежие в твердых пупырышках огурцы и жбан с квасом. Жуковский не любил спиртного, и все его ученики в то время были совершенно непьющими, потому-то в Орехове процветал квас, но такой восхитительно крепко настоянный да еще на воздухе пьющийся — голова кругом шла от этого ядреного напитка!

Вот тут-то, на лесной поляне, начинался настоящий университет для Стечкина. Жуковский говорит о механике, о вселенной, мироздании... О налетах. Николай Егорович берет семена клена, ловко подбрасывает вверх — они, кружась, медленно приземляются... Нередко разгораются математические споры между Жуковским и Стечкиным. Микулина заставляют счищать траву, и прямо на земле возникают интегралы. Разница в четыре года между ним и Стечкиным казалась Саше чудовищна непреодолимой, он многого не понимал в спорах, но часами мог наблюдать, как дядя и старший брат остро обрезанными веточками чертят на земле свои формулы, сопровождая их недоступными пока математическими словами.

Просыпалась Изорка и, почуяв добычу, — р-раз в кусты, только уши торчат. Собака с отменным чутьем, но больно непослушна: даже по следу идет, а заметит зайца — сразу в сторону! И сейчас Жуковский, оставив спор, звонко кричит: «Изор! Изора!» Он разговаривал и лекции читал фальцетом. Собака возвращается. Николай Егорович поворачивается к Стечкину: «Так на чем мы остановились?» — и спор продолжается. Начинает смеркаться...

По вечерам ходили за деревню глядеть на хороводы. Стечкин любил народные песни. Слушать умел по-своему — деловито и скромно. Долго плывут песни над белым речным туманом:

Харашо было свыкатда,

тяшка раставатца.

Што свыканья была тайна,

расставанья была явна...

Завтра с утра в Москву. Каждую неделю Микулин, которого Жуковский поселил у себя догма, на диване, приходит к Смоленскому рынку, где Стечкин снимал комнату, и часа три-четыре у них идут интересные беседы по аэродинамике.

Позанимаются, и Борис говорит:

— Ну, Микулин, теперь отдыхать!

Отдых выглядел так. Стечкин скручивал из ватманской бумаги трубку толщиной в мизинец, обвязывал ее нитками, потом из ватмана же делал длинный фунтик — конический снаряд, в острие которого изнутри вставлялось стальное перо, и фунтик вкладывался в трубку. Теперь нужно было взять ее в рот и дуть изо всех сил.

Фунтик расправлялся, опираясь о стенки трубки, и вылетал с неимоверной скоростью из этого длинного орудия — размеры ватманского листа, как известно, 1000 на 800 миллиметров. Так из открытой форточки каждый раз минут пятнадцать велась стрельба по воронам — своеобразный перерыв между занятиями. Прекратила эти увлечения страшная неприятность. У стечкинской хозяйки была толстая рыжая кошка. И конечно, Борис Сергеевич попал ей в глаз. На дикий крик любимицы вылетела хозяйка — высокая, худая, неуклюжая, с длинными тонкими ногами женщина, с папильотками на рыжей голове:

— Вон, вон из моей квартиры!

Пришлось съехать. Стечкин поселился на Вознесенке, в одной из комнат большого кирпичного дома, в котором помещалась аэродинамическая лаборатория. Борис давно человек самостоятельный, давно приучил себя жить независимо — помощи ждать неоткуда. Приехал он в Москву из деревни Верхний Суходол, где жила в ту пору его мать, и не раз вспоминал деревенскую жизнь. В Москве, как в Суходоле, не поешь. Возьмешь бутербродик с колбасой, маленький такой, и ломтик колбасный просвечивается, а рот-то после деревни привык открываться на большой кусок, полностью, по-провинциальному, по-тульски... Существовал Стечкин в основном уроками, в летние каникулы готовил к конкурсным экзаменам окончивших среднюю школу. Чем только не приходилось ему заниматься в студенческие годы! Развозил газеты на велосипеде, обучал купеческих сынков боксу и приемам французской борьбы. Но заработки непостоянные, а жить на что-то надо. Поэтому и пришлось несколько раз делать большие перерывы в учебе. В 1912–1913 годах работал помощником чесального мастера на прядильной фабрике братьев Дербеневых на станции Новки Владимирской губернии, потом был слесарем, фотографом, калькулятором на Тульском оружейном заводе... А вскоре война.

В 1914 году Стечкин еще не задумывается над характером этой войны, над тем, кому она нужна. Как многие русские интеллигенты, он стремится внести и свою долю в грядущую победу над Германией, не мысля себе иным окончание войны. Он работает на оборону в лаборатории H. Н. Лебеденко. Здесь началась творческая деятельность Бориса Сергеевича. В небольшой комнате лаборатории ему сразу же дали стол, стул, бумагу и попросили написать теорию и полный расчет бомбосбрасывающего аппарата для самолета «Илья Муромец».

Руководитель этой любопытной лаборатории Николай Николаевич Лебеденко не был капитаном, как о нем напишут, а был самым штатским инженером, талантливо оборотистым и ловким. Он и организовал небольшое предприятие, которое именовало себя «Лабораторией по военным изобретениям инженера Н. Лебеденко». В своей лаборатории Николай Николаевич делал «москвит» — взрывчатое вещество. Он показал сие вещество военным чинам, что-то с его помощью разорвал на полигоне, получил деньги на производство этого «москвита», но, видно, не очень веря в его перспективность, сразу же стал заниматься бомбосбрасывающим аппаратом и обратился к Жуковскому, чтобы тот порекомендовал ему математика для расчетов. Николай Егорович ответил: «Только Стечкин сможет». И декабрьским утром 1914 года Лебеденко позвонил Стечкину:

— Борис Сергеевич, я вас срочно прошу приехать ко мне по неотложному делу.

Стечкин отправился на Садовое кольцо к дому князя Щербатова, где помещалась лаборатория. Дверь открыла очаровательная горничная в накрахмаленном кокошнике, за ней тут же появился сам хозяин и пригласил Стечкина в свой кабинет. Тщательно, на два оборота ключа, Лебеденко запер дверь и задвинул перед ней бархатную темно-вишневого цвета тяжелую портьеру. Сел за стол и на листе бумаги написал: «Обязуюсь ни в коем случае никому и никогда не доверять секрета, который я услышу от Лебеденко Николая Николаевича».

— Ставьте подпись!

Ничего еще толком не понимая, Стечкин расписался, и Лебеденко кратко рассказал ему о своей лаборатории:

— Военное ведомство поручило мне сделать бомбосбрасывающий аппарат. Вас рекомендовал Николай Егорович...

Это была первая реальная работа Стечкина для авиации. Прежде он только читал, делал теоретические выкладки у Жуковского и снова читал — в основном Ньютона и Аппеля. Закончив расчеты, Стечкин сказал Лебеденко:

— Теперь мне нужен конструктор.

— Где возьмем?

— У Жуковского. Микулин.

Лебеденко не возражал.

Так после главного теоретика, каким утвердили Стечкина, лаборатория обзавелась и главным конструктором. Вскоре при помощи Микулина Стечкин целиком и полностью сконструировал оригинальный бомбометатель своей системы.

«При боевом действии аэропланов, — писал H. Е. Жуковский, — с них сбрасываются бомбы или стрелы. Бомбы бывают взрывчатые или зажигательные, а стрелы производят поражение только приобретенною при падении с аэроплана скоростью наподобие ружейных пуль. Для сбрасывания бомб употребляют особые уключины или кассеты, а также и прицельные приспособления для верного попадания. Стрелы ввиду их большого количества бросают без особых приспособлений». В этой же работе «Бомбометание с аэропланов» Николай Егорович рассказывает о прицелах Толмачева, Стечкина и Лебеденко. Стечкинский прибор состоял из угольника и секундомера и в обиходе назывался «раз-два». Существует документ от 11 декабря 1915 года — заключение Военно-промышленного комитета России по этому бомбометателю:

«Прибор Б. С. Стечкина имеет в основании определение момента сбрасывания бомбы по двум предшествующим моментам прохождения поражаемого предмета через визирные линии. Прибор отличается простотой и остроумной комбинацией и, по мнению комиссии, может конкурировать с другими, более сложными аппаратами. Прибор был демонстрирован Великому князю Александру Михайловичу в Аэродинамической лаборатории Императорского технического училища, и, по предложению Его Императорского Высочества, один экземпляр этого прибора будет отправлен для испытания в Севастопольскую военно-авиационную школу. Комиссия находит полезным для целей обороны выдать изобретателю 900 рублей на устройство пяти приборов».

По расчетам Стечкина техник Микулин выполнил чертежи разрезов, и было сделано несколько прицелов, которые установили на «Муромцах» Сикорского. Испытывал приборы в полете прапорщик Веллинг.

Но что сбрасывать? Бомб-то еще не было. В Земском союзе Жуковский объявил конкурс на первую зажигательную бомбу. Считали, что главной работой авиации на лето должно стать уничтожение хлебных полей противника. И почти все ученики Жуковского стали изобретать бомбы. Среди кружковцев выделялся невысокий, плотный, черноволосый, с усиками студент. Он предлагал делать самолетные зажигательные стрелы и во дворе лаборатории рассказывал о своей идее товарищам. Рядом студент Микулин возился с пустым десятилитровым бидоном с вырезанным дном. К бидону припаивали двойное дно с порохом между стенками, наливали бензин, а в горлышко вставляли обыкновенный ружейный патрон с мелкой дробью. Бомбу эту придумал Микулин и патроны для нее таскал тайком у Жуковского. Сейчас он готовил очередную партию таких бомб для испытания и, засыпав порох, смело стал запаивать отверстие. Тут кто-то схватил его за плечо и отдернул руку с паяльником. Саша вскочил, обернулся: перед ним стоял этот самый усатый студент. Он продолжал крепко держать Микулина за РУКУ.

— Вы что, с ума сошли! Ведь порох-то от паяльника вспыхивает! Давайте покажу! — и насыпал кучку пороха, поджег — порох взорвался.

— Вы спасли мне жизнь, — благодарил его Микулин.

— Пустяки! Давайте знакомиться! — Протянул руку: — Туполев Андрей.

Когда конкурсные бомбы всех конструкций были готовы, летчик Б. И. Россинский стал поднимать их в воздух на «сопвиче» и сбрасывать над Ходынским полем. Среди бомб были и такие, что взрывались. Микулинская, к примеру, вызвала пожар саженей десять диаметром. Автор был отмечен аттестатом с красивыми виньетками, подписанным Жуковским, а также денежным вознаграждением, коим поделился с братом.

Лебеденко вызвал к себе Микулина:

— Я придумал танк в виде трехколесного велосипеда, два колеса у него будут диаметром по десять метров. Согласны ли вы взяться за разработку конструкции?

Микулин согласился, и вскоре они со Стечкиныи сели за расчет и конструирование металлического чудовища, которое окрестили «Нетопырем».

По чертежам вырисовывалась огромная махина с башней для людей и вооружения, на двух больших колесах впереди и металлическом катке сзади, который должен был нести на себе треть веса конструкции. Танк строился строго секретно. Печать не раз упоминала о «боевой колеснице капитана Лебеденко и инженера Микулила». Почему-то только не всегда называют имя Стечкина, который сделал полный расчет «Нетопыря». Лебеденко же осуществлял организационное руководство строительством танка, в основном добывая финансы. Правда, и это было непросто и заслуживает особого рассказа.

Когда проект полностью завершили, Николай Николаевич попросил сделать действующую модель танка. Стечкин и Микулин соорудили чудесную игрушку на трехсотмиллиметровых колесах. Зажигались лампочки, высовывались орудия. Модель ездила по лаборатории, преодолевая искусственные препятствия. Внутри танка была граммофонная пружина, которую нужно было упорно заводить, чтобы игрушка могла долго ездить. Танк покрасили, колеса отникелировали — невероятной красоты модель получилась! Лебеденко велел сделать для нее дорогой, красного дерева ящик с посеребренными и позолоченными застежками. И в один прекрасный день Николай Николаевич — вкрадчивые манеры, медовые, бархатные подстриженные усы и дивные темно-вишневого цвета улыбающиеся глаза, — в один прекрасный день собрался в путь-дорогу. Он нарядился в великолепный черный фрак, который ему очень шел, нацепил на лацкан нечто вроде орденка на красной ленточке (где-то раздобыл по случаю), захватил с собой шкатулку с моделью и отправился в Петербург к князю Львову, председателю «земгусаров», как называли в лаборатории Земский союз. Выслушав Лебеденко, Львов позвонил военному министру и сказал, что появился изобретатель, который решит исход войны в три дня. Министр немедленно приехал, посмотрел модель, покрутил головой, что-то промычал, но взять на себя ответственность не решился:

— Надо показать государю.

Об этом-то и мечтал Лебеденко! Получив разрешение на высочайшую аудиенцию, он вновь облачился в свой ответственный черный фрак с никому не ведомым отличием на лацкане, напомадил усы и двинулся с моделью во дворец. Царь принял Николая Николаевича одного, «без лишних глаз и ушей». Тот артистично, мягкими словами обрисовал модель, упирая на ее достоинства, завел ее и подготовил к самому главному эффекту, который был тщательно отрепетирован в лаборатории:

— А сейчас, ваше величество, я покажу вам проходимость моего танка!

И надо сказать, «проходимость» модели оказалась столь же высока, как и самого Лебеденко. В царском кабинете стоял шкаф с толстенными томами «Сводов законов Российской империи». Николай Николаевич разбросал их по полу и пустил модель. Танк запросто прошел через все «законы», и царю это до того понравилось, что он сел на ковер и полчаса забавлялся невиданной игрушкой. А Лебеденко, усиливая эффект, в это время мурлыкал над императором:

— Кроме того, ваше величество, мой танк можно сделать на плаву, что позволит не только за три дня закончить войну с немцами, но и в считанные часы, да, в считанные часы, ваше величество, взять Босфор и Дарданеллы, — и Николай Николаевич зажмурился от удовольствия.

Царь поднялся с ковра и сказал:

— Знаете что, вы мне оставьте эту штуку. Что от меня вам нужно?

— Деньги, ваше величество, — не моргнув, сказал Лебеденко.

— У вас есть какая-нибудь бумажка? — спросил царь. — Давайте я напишу.

Бумага мигом оказалась под высочайшим пером, и Лебеденко уехал от царя с открытым счетом. «Это факт! — вспоминает Микулин. — И мы стали строить «Нетопырь».

Корпус делали в специальном ангаре в Хамовниках, на теперешнем Комсомольском проспекте (здание сохранилось и поныне), а колеса строили под Дмитровом. Весь «Нетопырь» решили собрать тайно в лесу у большой березы, и лес этот охранялся солдатами.

В это время стали призывать в армию и старшекурсников — младшие уже отличались на поле брани. Стечкина почему-то не трогали, а Микулина не обошли повесткой. Он тут же позвонил Лебеденко:

— Николай Николаевич, кончилась наша совместная работа. Завтра я должен явиться в третью школу прапорщиков.

А танк только начали собирать...

— Александр Александрович, сегодня ровно в девять вечера приезжайте в Хамовнический ангар, — ответил Лебеденко.

Микулин явился на казенном «харлее», добытом в свое время тоже с помощью всемогущего Лебеденко. У ворот ангара стоял роскошный автомобиль «дедион-бутон» последнего выпуска. «Кого это Лебеденко привез?» Вошел в ангар — тишина. Только маленький электрический фонарик бегает по корпусу танка, установленному на бревнах. У танка стоял Лебеденко с каким-то военным в светло-серой шинели. Увидев Микулина, Николай Николаевич торжественно объявил:

— Господин министр, разрешите вам представить мою правую руку — наш главный конструктор Микулин!

Военный протянул сухую маленькую руку:

— А мы осматриваем вашу работу.

— Извините, я вам сейчас сделаю свет, — сказал Микулин, выбежал из ангара, втащил свой мотоцикл, поднял его на защелку и включил фару, а она у «харлея» мощная — все осветила.

Министр посмотрел, стал прощаться. Лебеденко трясет ему руку и говорит:

— У нас большое горе, господин министр...

— Что, что случилось?

— Большое несчастье... Вот моего помощника, — Николай Николаевич указал на Микулина, — завтрашний день забирают в школу прапорщиков.

— Что за глупости какие! — Высокое лицо открыло свой небольшой портфельчик, достало визитную карточку «Военный министр Российской империи», перевернуло и написало под мягкую, ненавязчивую диктовку Лебеденко: «Предъявителя сего А. Микулина в 3-ю школу прапорщиков не зачислять. Об нем последует особое распоряжение».

«И оно не последовало до сегодняшнего дня! — спустя 60 лет смеется Александр Александрович. — Я бы, конечно, сохранил эту карточку, если бы не должен был отдать ее начальнику школы прапорщиков».

Два дня Микулин и Стечкин отмечали удачу. Купили икры красной и черной, осетринки и прочей закуски от Елисеева и пригласили Лебеденко.

И продолжали строить «Нетопырь». Для него нужен был мощный двигатель. В России таких еще не было, и Лебеденко ухитрился заполучить два мотора «майбах» с немецкого «цеппелина», упавшего на русской территории. Двухсотсильный «майбах» давал 2000 оборотов в минуту, и нужна была цепь для передачи вращения от мотора на десятиметровое колесо. Оно должно было вращаться медленно — один оборот в минуту, но с большим крутящим моментом, который, как известно, обратно пропорционален числу оборотов колеса. Таким образом, длина окружности получалась свыше 30 метров. Какую же цепь нужно было сделать для такого колеса? Микулин и Стечкин обошлись вообще без цепной передачи.

Колеса были таврового сечения, полки их покрывали досками. Наши изобретатели взяли два автомобильных колеса, прижали их железнодорожной рессорой к колесу танка, к его полке, и оно вращалось за счет трения. Собирали танк у ствола большой березы с умыслом, чтобы проверить, рухнет ли дерево, когда пойдет «Нетопырь». Стечкин завел двигатель. Микулин сел за руль, дал газ, «Нетопырь» двинулся, береза, затрещав, рухнула, солдаты вокруг закричали «ура!». И все было хорошо, пока танк шел по гати, но, как только гать кончилась, задний каток ушел в мягкую сырую землю. Место было болотистое, и вытащить увязший «Нетопырь» силенок у двух «майбахов» не хватило. Так он и остался на добрых три десятка лет ржаветь в подмосковном лесу...

Создатели танка столкнулись еще с одной неприятностью. Немецкие моторы работали неважно, часто ломались, и друзья решили сделать свой двигатель.

Первый мотор, который они вдвоем спроектировали и построили, назывался АМБеС (Александр Микулин, Борис Стечкин). Двигатель был двухтактный, самый мощный в ту пору — давал 300 лошадиных сил мощности и 3000 оборотов в минуту. Цельнометаллический, стальной, он состоял из вала, на котором под углом были укреплены две шайбы. От шайб шли шатуны, а на их концах внутри шести цилиндров стояли поршни. Жесткость всей конструкции придавали два полушария с шарикоподшипниками для вала, на который насаживался пропеллер. В этом авиационном двигателе, также выполненном в лаборатории Лебеденко на средства военного ведомства, в 1916 году впервые был осуществлен впрыск топлива в цилиндры бензинового мотора. Только несколько десятилетий спустя за рубежом стали применять этот метод.

Двигатель работал, но после запуска через минуту-полторы останавливался, и, когда его разобрали, выяснилось, что шатуны гнутся из-за деформации корпуса. Стечкин исправил ошибку, но мотор продолжал барахлить. Кредиты, отпущенные Военным ведомством, кончились. Однако Лебеденко не пал духом. Организатор он был отменный. Стечкин не раз потом вспоминал о своем начальнике, у которого долго был заместителем по научной части, интересовался его дальнейшей судьбой. После Великого Октября Лебеденко бесследно исчез, и никто о нем больше не слыхал.

«Наверно, погиб где-нибудь, — говорил Борис Сергеевич. — О таком, как он, мы бы обязательно услышали. Значит, нет в живых — обязательно объявился бы!»

А в 1916 году Николай Николаевич повернул дело так, что АМБеСом заинтересовались иностранцы. В один из августовских вечеров Лебеденко пригласил Стечкина и Микулина в ресторан «Националы). За столиком их ожидали два американца.

— Людям с таким талантом, как у вас, — сказал один из них Стечкину и Микулину, — нужен простор для работы, нужен американский размах. Мы покупаем ваш двигатель, а вам предлагаем переехать в Северо-Американские Соединенные Штаты, где вы будете жить, как говорят у вас в России, припеваючи, — американец сказал все это по-русски, с удовольствием сказал, засмеялся и затянулся сигаретой. Потом положил ее на край пепельницы и вновь сделал деловое лицо: — Для начала мы будем платить вам по тысяче долларов в месяц, а потом устроим общество во главе с вами, разумеется, господа Стечкин и Микулин, общество по эксплуатации вашего двигателя.

— О, вы будете богатыми, очень богатыми людьми! — вставил второй американец.

А Лебеденко достал из портфеля плотный лист бумаги — договор с американцами, протянул Стечкину подписать. Борис Сергеевич посмотрел на своего начальника, на иноземцев, прочитал договор и медленно разорвал его на четыре части:

— Русские инженеры за границу не продаются.

Как бы громко ни звучали эти слова в нашем повествовании, но Стечкин тогда сказал именно эту фразу.

... Шла империалистическая война, и каждая из воюющих сторон пыталась впервые применить в боях достижение века — авиацию. В шестнадцатом году «Русские ведомости» пишут: «17 января германский дирижабль стал приближаться к Парижу, над которым появился несколько позже десяти часов вечера, был обстрелян специальными батареями и атакован аэропланами, однако успел сбросить несколько бомб, не причинивших, по имеющимся до сих пор сведениям, никаких повреждений. Жертвами «цеппелина» являются, как и всегда, преимущественно женщины и дети. Нынешний налет будет, конечно, предметом ликования в Берлине... Эти совершенно бесцельные преступления не производят ровно никакого впечатления ни в военном отношении, ни в психологическом. Это было подтверждено лишний раз вчера, когда появление «цеппелина» вызвало лишь большое любопытство у населения Парижа».

«Нашим воздушным кораблем «Второй» сброшено десять двухпудовых и пять пятипудовых бомб и ящик стрел».

«Появившись над городом Несвижем, германский аэроплан был атакован в воздухе нашим летчиком штабс-капитаном Крутенем и после короткого боя сбит. Неприятельские летчики и аппарат захвачены нами».

Летчик Крутень, друг и соратник Петра Николаевича Нестерова...

«Состоялись похороны авиатора С. И. Уточкина. Уточкин похоронен в Александровско-Невской лавре, близ могилы авиатора Шпицберга...»

Пилоты гибли на войне, гибли и без войны, и не меньше — от несовершенства техники. И пока авиаторы в аппаратах с опознавательными знаками воюющих держав, встретившись в небе, стреляли друг в друга из пистолетов или, подобно Нестерову и Крутеню, вели первые воздушные бои, применяя высший пилотаж, в это время на земле разрабатывались новые пушки, пулеметы, строились аэропланы. Ученик Жуковского, В. А. Слесарев, сконструировал в Петрограде тяжелый самолет «Святогор» — больше «Ильи Муромца». «Святогор» мог летать со скоростью 114 километров в час, поднимать груз в 3,25 тонны и держаться в воздухе 30 часов. Это была большая победа отечественной авиации. Но запустить «Святогор» в серийное производство оказалось куда сложней, чем сконструировать. Кроме того, доставлявший немало хлопот серийный выпуск «Муромцев» тем не менее приносил солидные доходы членам Петроградского воздухоплавательного комитета, которых не интересовала новая машина. Жуковский пытался пробить дорогу в небо «Святогору». Для экспертизы Николай Егорович создал комиссию, в которую вошел и Стечкин. Комиссия проверила проект, провела контрольные продувки в аэродинамической трубе, одобрила новую машину и стала ее защищать. Но военные чиновники оказались сильнее таланта Слесарева и его защитников. «Святогор» не пошел. Не помог даже авторитет Жуковского, к которому частенько обращались военные организации с просьбой провести аэродинамические испытания самолетов. В разгар войны эти просьбы стали постоянными, и небольшая аэродинамическая лаборатория Технического училища по могла справиться с огромным объемом работ по исследованию качества военных самолетов, выяснению их недостатков и способов устранения. На базе лаборатории Жуковский создает расчетно-испытательное бюро. В. П. Ветчинкин и Б. С. Стечкин руководят в нем расчетами и вычислениями, а лабораторными установками ведает А. Н. Туполев. Здесь исследуется лобовое сопротивление, управляемость и устойчивость машины в полете, изучаются ускорения и связанные с ними перегрузки. Жуковский пишет работы, вместе с учениками создавая новый раздел авиационной науки — динамику полета.

Вот несколько брошюр Николая Егоровича, которые всю жизнь бережно хранил Стечкин. Большого формата, добротно полиграфически сделанные научные работы с диаграммами, рисунками, фотоснимками. Плотные, пожелтевшие страницы... На двух брошюрах «Динамика аэропланов в элементарном изложении (Лекции, читанные в 1913 году для офицеров — летчиков Московского общества воздухоплавания)» бесценные дарственные надписи: «Дорогому ученику Борису Сергеевичу Стечькину от автора». На полях многих работ Жуковского карандашом аккуратным почерком Стечкина даны различные выкладки, соображения и даже исправления учеником формул и расчетов учителя.

Две работы Жуковского, «О гидравлическом ударе в водопроводных трубах» (1899 г.) и «Вихревая теория гребного винта» (1914 г.), вместе со статьей С. А. Чаплыгина «О пульсирующем цилиндрическом вихре» Стечкин хранил почему-то отдельно, завернутыми в газету... Надо сказать, классической гидродинамикой Стечкин занимался всю жизнь — как и теорией авиационных двигателей...

Война. С Александровского, ныне Белорусского, вокзала везут раненых. Публикуются списки убитых. Среди них есть друзья и знакомые Стечкина. Погиб Петр Николаевич Нестеров, творец «мертвой петли», над расчетом которой работали Ветчинкин и Стечкин. Нестеров стал легендой при жизни и ушел из нее геройски, совершив первый в мире воздушный таран. «Слава тебе, русский герой!.. Слава богу, что русские таковы!» — сказал в газете «Новое время» от 21 сентября 1914 года Евграф Николаевич Крутень. В советские годы наши летчики совершат сотни таранов, и напишет Алексей Толстой: «В истории авиации таран совсем новый и никем и никогда, ни в одной стране, никакими летчиками, кроме русских, не испробованный прием боя. Впервые на таран пошел знаменитый летчик Петр Николаевич Нестеров».